唐代饼茶计量单位小考

——《茶经·二之具》中的“片”与“斤”

童正祥

湖北天门市陆羽研究会,431700

《茶经》“二之具”曰:“穿:江东、淮南剖竹为之;巴川峡山,纫(捻线,搓绳)谷皮为之。江东以一斤为上穿,半斤为中穿,四、五两为小穿。峡中以一百二十斤为上穿,八十斤为中穿,四五十斤为小穿。穿,旧作钗钏之‘钏’字,或作‘贯串’。今则不然,如‘磨、扇、弹、钻、缝’五字,文以平声书之,义以去声呼之。其字,以‘穿’名之。”

笔者认为“峡中”这段文字中的“斤”字,在陆羽的原稿中可能为“片”字,其原文应该是“峡中以一百二十片为上穿,八十片为中穿,四五十片为小穿。”

一、文字分析

首先,将这段文字翻译成白话为:用于贯串茶饼的“穿”,在长江下游江南一带与淮河以南地区,用竹子劈篾条做成;而陕西、四川、湖北交界一带多用谷皮树枝连缀。江东地区以(茶饼串)一斤重为“上穿”,半斤为“中穿”,四两、五两为“下穿”。峡中地区则称一百二十斤为“上穿”,八十斤为“中穿”,五十斤为“小穿”。“穿”,习惯上读“钏”,或作贯串(chuān)。这里的意思却不同,正如“磨、扇、弹、钻、缝”这5个字,按字形读平声(作动词),按词意读去声(作名词)。“穿”字读去声(chuàn)时,是名词或量词。由此可见,《茶经》中的“穿”,是指贯穿有茶饼的竹条或者树枝,其规格分为“上穿”“中穿”和“小穿”。

从“剖竹为之”与“纫谷皮为之”对仗句可知,剖与纫同为动词,前者为劈篾条做“穿”,后者指用谷皮树枝连缀。在这里,“穿”是“串”的意思。而以“穿”为“串”做量名词,虽然鲜见,但古已有之。明太祖洪武八年(1375)乐韶凤、宋濂等11人奉诏编成的一部官方韵书《洪武正韵》里记载:“穿,亦作串。《前汉·司马迁传》贯穿经传,即贯串,言博通经传大义也。”

唐诗中不乏以“穿”为“串”的例子。陆龟蒙《二遗诗》有曰:“万古清风吹作籁,一条寒溜滴成穿”;该诗在将万古清风比作籁(即箫)的同时,写实了“一条寒溜滴成穿”的场景。这里的“籁”和“穿”均为名词。

如果《茶经》中的“穿”是作“串”用的话,那么,凡被称为“串”的东西,型不会太大,量也不会太重。诸如唐诗中的“天白水如练,甲丝双串断”(李贺《杂曲歌辞·摩多楼子》)、“何郎小妓歌喉好,严老呼为一串珠”(白居易《寄明州于驸马使君三绝句》)、“晓帘串断蜻蜓翼,罗屏但有空青色”(李商隐《河阳诗》)等句中的“串”。

当时,虽然在茶农手中可有散茶、末茶等,但文人煎饮之茶或者说商品茶均是以“片”计量的饼茶。白居易《谢李六郎中寄新蜀茶》中有“红纸一封书后信,绿芽十片火前春”;李白《答族侄僧中孚赠玉泉仙人掌茶序》中记录有“余游金陵,见宗僧中孚,示余茶数十片”;卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》亦有“开缄宛见谏议面,手阅月团三百片”尝友人赠新茶的故事。

二、逻辑推理

首先,需要了解唐朝时“斤”的重量。著名度量衡专家丘光明“经考古发掘一批有自重刻铭的金银器可供从旁考证……此外还有一些日用金银器。经过实测和对各类数据合理的选取,测算每斤平均值为661 g,可作为唐大制1斤量值之参考”[1]。隋唐史专家胡戟曰:“《新唐书·食货志》记载:开元通宝10个钱为两,取西安渔化寨新出土的开元通宝比较好的10个称一下,总重42.5 g,唐1斤为16两,42.5 g乘16等于680 g”[2]。综上所述,唐朝的“斤”相当于现在的660~680 g。

其次,需要了解茶饼的重量。935年前后,毛文锡集茶事研究之大成,撰写《茶谱》(已佚,陈尚君辑本辑得41条),重点讲中唐以后名茶的产地、品性,由此涉及唐七道三十四州产茶情况。《茶谱》有曰:“彭州有蒲村、堋口、灌口,其园名仙崖、石花等,其茶饼小,而布嫩芽如六出花者……渠江薄片(历史上产自雪峰山脉中湖南新化、安化一带),一斤八十枚。”由此可知,当时四川地区的茶饼很小,不可能用特别大的茶饼成“穿”。而湖南安化(现安化县渠江镇)的茶饼每个大约相当于8 g左右。

顺便谈谈“薄片”,唐代学者段公路所著《北户录》曰:“茗为薄为夹”。可知当时有些地区亦用“薄”“夹”作为茶饼的代词和量词。

知道了“斤”和“薄片”的含意,我们可以想想,如果峡中“穿”以数十乃至百多斤计量,那么每穿茶饼的重量就是江东的100倍。当穿(串)变成了“担”和“捆”,何以用谷皮树枝做穿芯绳?而如果是与江东同样大小的茶饼,峡中120斤的“上穿”得有8 000个,需用多长的穿芯绳?怎样“焙之、穿之、封之”,又怎样长途运送?

但是,若峡中茶饼是以120片为“上穿”,80片为“中穿”,40~50片为“小穿”。则与江东以“一斤为上穿,半斤为中穿,四五两为小穿”的规格和数量相近。如江东每个茶饼按6 g左右,那么,其上中下穿的茶饼数分别为110、50和30个左右;按8 g左右计,上穿80~90个,中穿40~50个,小穿20~30个。两地大、中、小穿茶饼的个数与重量差别不大。只是江东以“斤”计“穿”,峡中以“片”论“穿”。前者界定了“穿”的重量,后者诠译了穿的数量,虽地域有别,但规制相当。

三、文物(献)参考

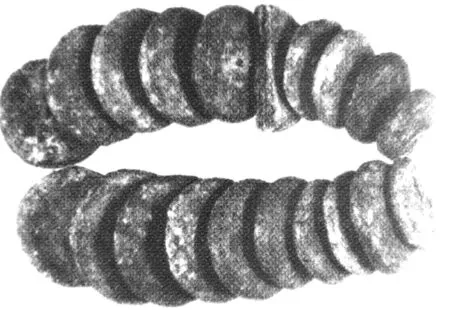

日本学者们为考察陆羽茶饼的形制付出过艰辛的探究。“从昭和十三年(1938)十一月起,诸岡开始经常去朝鲜,是为了研究弄清《茶经》里最大的疑问——‘陆羽所做的团茶到底是怎么样的’。而解决这一疑问的启发,他是在中尾万三的《朝鲜钱茶的考察》这篇文章中得到的……中尾在朝鲜研究陶瓷器时,偶然发现了团茶……最后的演讲笔记《中国的名茶和古陶瓷》中,记载着中尾于1925年在全罗南道(韩国最西南端的省)的竹川里看到了钱茶。笔记中写到:‘这种茶很有趣,与《茶经》中直径有一寸二分大的团茶一模一样,1930年时在朝鲜半岛北部也残存着《茶经》里记载的这种团茶。’ 诸岡去到朝鲜,在光州(光州市,现位于韩国西南部)的山林技师——家入一雄的帮助下,他在寺庙里发现了残存的团茶制作法和茶饼”[3](图1)。

图1 韩国发现的残存古钱茶

我国学者亦有考证,主要途径是由药饼而及茶饼。滕军先生认为:“虽然说正仓院里没有茶,却有许多与茶属同类的中草药。据8世纪的可靠记载,当时正仓院在档的中草药有60种(目前仍有40种在库)……其中蜡蜜被加工成药饼,共20枚,用绳穿在一起,保存在木盒里。这种药饼的外形与陆羽在《茶经》“二之具”“三之造”中描述的茶饼的外形是完全一致的”[4]。日本奈良时代的正仓院756年开始启用,这里的收藏品数量大、种类多,有许多是从中国及亚洲各地传入的,对研究当时日本的对外文化交流具有重要价值。正仓院的仓库现在仍存有奈良时代的唐朝药饼(图2)。

图2 奈良时代唐朝的药饼

关剑平先生认为,《外台秘要》中详述的药茶的制作、饮用和适应症,开创了药茶制作的先河,在制药技术中也有将药物加工成饼状的例子[5]。《外台秘要》为唐代著名医学家王焘于天宝十一年(752)编撰的一部汇集初唐及唐代以前医学文献的著作,其中载有汉代茶新饮方:“另作一个棬子,围阔二寸半,厚二分以下,斟量大小厚薄作之,此亦无定。众手依模捻成饼子,中心穿孔曰暴干,百余饼为一穿,即以葛蔓为绳贯之,以炭火灸令香热,勿令焦,臼中捣末,任随时取,是煎以代茶。大都浓茶量之,著少量盐煮之,频扬之,即滑美。”由此可见,陆羽所记录的茶饼与汉唐就有的药饼形态相似,煎法相近,以“百余饼为一穿”、以片计数,当在情理之中。

四、小结

综上所述,陆羽在《茶经》中所描述“穿”的规格,江东地区以重量计,分一斤、半斤和四五两谓之上、中、下穿;而巴川地区则按饼茶数量计,分别以120、80、40~50片谓之上、中、下穿。这两者的重量和数量都差不多,这是历史的真实,也应该是作者的本意。

众所周知,宋代以前的古人书稿多以抄本流传。在传抄过程中因字形相仿而误刻导致以讹传讹的情况并不鲜见。存世《茶经》自宋刻“百川版”至后世诸本,不可避免地存在少量文字误刻现象。本文论及存世版《茶经》“二之具”中,将巴峡地区茶饼穿以“片”计而误为以“斤”计,便是典型一例。究其原因,或因“片”“斤”两字字形相似,后世传抄过程未正本清源、不仔细考究所致。

一家之言,恳请方家学者批评指正。