“体验学习圈”在化学核心概念教学中的应用

胡杨 王后雄

摘要: “体验学习”作为高效利用“经验”实现知识学习、智慧发展的方式,其理论对于化学核心概念的教学具有重要的指导意义。对大卫·库珀的“体验学习圈”进行解读,同时以“氧化还原反应”为例,依据“具体体验”“反思观察”“抽象概括”“主动检验”四大环节进行教学设计,且对实践过程进行反思与总结,以期将“体验学习圈”理论有效地应用于化学核心概念的教学。

关键词: 体验学习圈; 化学核心概念; 氧化还原反应; 化学教学

文章编号: 10056629(2019)10004307中图分类号: G633.8文献标识码: B

化学核心概念是指在化学学科知识中具有超越课堂的持久价值和迁移价值的关键原理性知识和思维方式,其特征是对于其他化学知识具有解释力,可以统摄下位概念。因此,学习化学核心概念不仅能够帮助学生理解与其相关的化学事件和化学现象,还可以促进学生化学学科知识结构的形成与完善,使其能够以此为基础获取自身所需的化学知识,实现自主学习[1~3]。掌握化学核心概念对于化学学习具有重要意义,但核心概念本身具有一定的抽象性,理解较为困难,如何降低其教学难度一直是中学化学教学的研究重点。

在进行抽象概念学习时,学习者最常用的方式是以自身所具备的经验知识为迁移基础,在抽象概念与自身所具备的直接经验之间建立联系,从而在其基础上完成对于上位概念的建构。基于这一认识,“体验学习”作为一种能够高效利用“经验”实现知识学习、智慧发展的学习方式,其理论对于化学核心概念的教学具有重要的指导意义。

1 “体验学习圈”理论简介

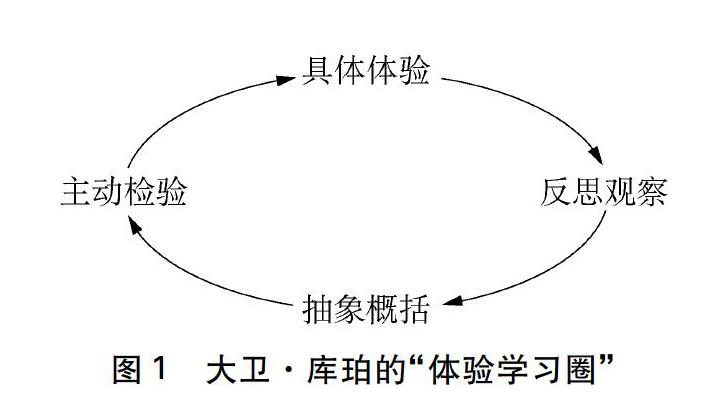

在杜威、皮亚杰和勒温等人研究的基础上[4],美国社会学家、教育学家大卫·库珀进一步完善并发展了体验学习的理论体系,论证了体验学习过程中的四大心理环节,并于1984年提出了“体验学习圈”这一学习模型(见图1),实现了体验学习的程序化、系统化和科学化[5]。

其中,“具体体验”环节可以被看作“感知”的过程。在该环节中,学习者依靠自身感官获取直接經验,为之后学习阶段提供记忆复现的“原材料”,是整个学习过程的准备与基础。

“反思观察”环节是学习者依据本身具备的知识经验对“体验”进行解构,实现体验内涵的“缩小”,最终发现导致问题产生的核心因素的过程。

“抽象概括”环节可以被看作“领悟”的过程,是学习者利用自身具备的知识经验将“具体体验”环节获取的直观经验、“反思观察”环节做出的判断转化为符号语言的过程。这一步的实质是实现直接经验向间接经验的转化,是学习者实现知识“内化”的关键步骤。

最后“主动检验”环节是学习者利用在前三个环节中建立的观念指导自身在全新情境中进行主体活动的过程。在这个环节中,学习者验证了自身所学的正确性,探索了其适用范围的边界,实现了体验的“外延”扩展。

需要注意的是,“体验学习圈”并不是单次循环或平面结构,而是一个螺旋上升的发展过程。因此,在教学实践过程中,教师不能仅仅将“主动检验”环节当做本次循环的终点,还应当将其视作下一个循环的“具体体验”环节,并以此为起点展开下一阶段的教学,从而实现学生经验的持续增长[6]。

“体验学习圈”理论超越了一直以来经验与理性对立的二元论,达成了直接经验与间接经验的辩证统一,在重视学生具体体验的同时,更加重视学生思维能力的锻炼,力图在确保学生对于知识的理解与掌握的同时,促进学生思维能力的发展,锻炼学生运用自身所学知识解决实际问题的能力。

2 “体验学习圈”在化学核心概念教学中的应用

“氧化还原反应”在中学化学知识中占据着关键性位置,是电化学的基础,同时也与日常生活中诸多现象,如物质的燃烧、金属的冶炼、食物的保鲜等有着紧密的联系,属于化学核心概念。本文以高中必修阶段的“氧化还原反应”为例,探究“体验学习圈”在化学核心概念教学中的应用[7~8]。

2.1 设计真实有效的“具体体验”

化学作为一门建立在实验基础上的学科,最有效的体验学习形式无疑是实验。但是,在实际教学过程中,考虑到时间与经济的成本,以及可能存在的安全问题,部分内容并不适合以实验的方式教学。此时,教师可以设计体验活动或者体验情境作为替代。需要注意的是,无论是采取实验的方式还是替代的方式,在教学设计过程中,教师都应当充分考虑学生已有的知识水平,通过利用包括制造认知冲突在内的一系列手段激发学生学习兴趣,促使其主动寻求知识。

2.1.1 教学设计阶段一

情境1:“氧化”概念导入

教师组织学生围绕“生活中的氧化反应和氧化产物”主题展开讨论,鼓励学生罗列出自己所知的氧化反应和氧化产物(通过初中阶段的学习学生已经了解燃烧和钢铁的锈蚀属于氧化反应)。并围绕氧化反应在生产生活中的应用(如燃料的燃烧)以及危害(如钢铁的锈蚀)展开讨论。

情境2:“还原”概念导入

确定学生充分意识到钢铁锈蚀的危害后,组织学生就“如何除去铁锈/将铁锈重新转化为铁”这一话题展开讨论,分析钢铁冶炼的化学实质。

活动1: 观察使用前后的暖宝宝

将学生分组,每组学生分发两个暖宝宝,其中一个为全新的,一个为使用后很久的。通过阅读说明书让学生了解暖宝宝内容物的主要成分为铁粉,然后让学生分别打开两个暖宝宝,观察其中内容物的性状,利用磁铁验证其成分,利用天平观察两者的质量区别。

设计意图:

学生经过初中阶段的学习已经了解了氧化反应和还原反应的概念,只是还未能将两者联系起来。在这一阶段的设计中,教师从身边的化学现象入手,引导学生回顾已有知识,在情境2中通过以CO为对象的分析让学生意识到“氧化”和“还原”之间的联系,形成“氧化还原反应”的概念。结合活动1中观察到的铁及其氧化物的质量差,直接体会氧原子的得与失。从而建立“氧化还原反应的实质是氧原子的得失、还原剂得到氧被氧化,氧化剂失去氧被还原”等概念。

由质量变化入手,正是化学史上拉瓦锡研究氧化还原反应时采取的路径。这样的教学设计,不仅符合人类认知发展的一般规律,而且向学生引入了“定量”的观念,将学生对于化学反应的关注点逐渐由宏观角度引向微观角度。

2.1.2 教学设计阶段二

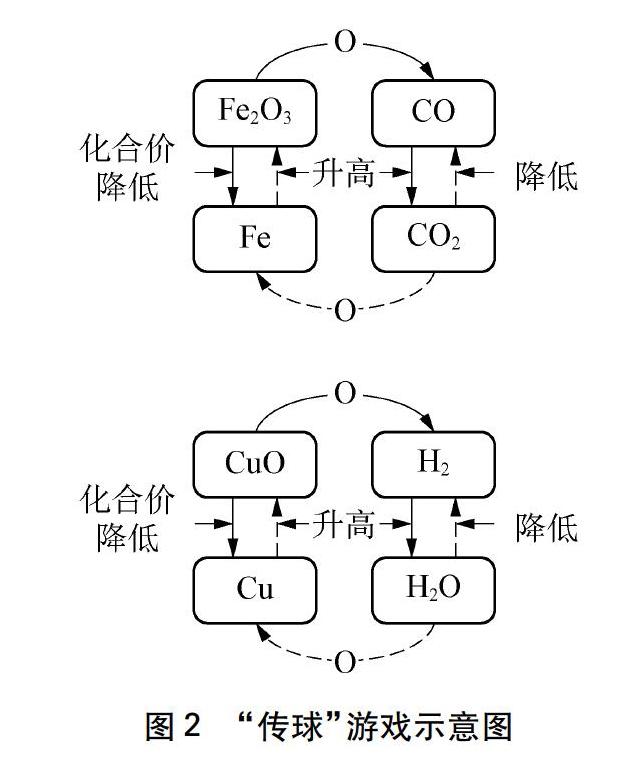

活动2:“传球”游戏

以特定球状物代表金属原子、氧原子、氢原子以及碳原子模拟氧化还原反应的过程。将代表氧原子的“球”在代表金属原子、碳原子、氢原子的“球”之间传递(见图2),并讨论随着氧原子“球”的转移,各个“球”的各项属性的变化。讨论过程中教师应有意识地将学生的关注点引导至“化合价的变化”上。

活动3:“制备氢气”实验的再解读

首先,教师引导学生回顾初中阶段所学“金属锌与稀硫酸反应制备氢气”的相关内容,以及“实验室制备氢气”实验的经历;然后,

结合活动2的讨论结果,从化合价的角度,对“实验室制备氢气”这一反应的实质进行讨论;接着,

鼓励学生对于“金属锌与稀硫酸反应是否属于氧化还原反应?”这一问题作出判断,并阐述理由,引导作出不同判断的学生展开辩论;最后,

教师根据学生在辩论中的表现,分别从历史和科学的角度对学生观点进行解释回答,让学生在理解“化合价变化”是氧化还原反应判断标准的同时,充分理解过去人们利用“氧原子得失”判断氧化还原反应的原因。

设计意图:

通过活动2使学生验证阶段一中建立的观念,同时让学生对于反应的关注点由“氧原子的得失”扩展开来,进而自主意识到反应中化合价的变化。

充分利用学生已具备的知识和实验体验,引发学生的认知冲突,通过辩论调动学生对“氧化还原反应”的判断标准进行积极主动的思考。教师则在此基础上,分别从化学史和化学反应实质两个角度向学生讲解“氧化还原反应”判断标准的变迁,将学生的思维由宏观现象引向微观实质,同时让学生意识到“任何科学理论都具有时代的局限性”。

2.1.3 教学设计阶段三

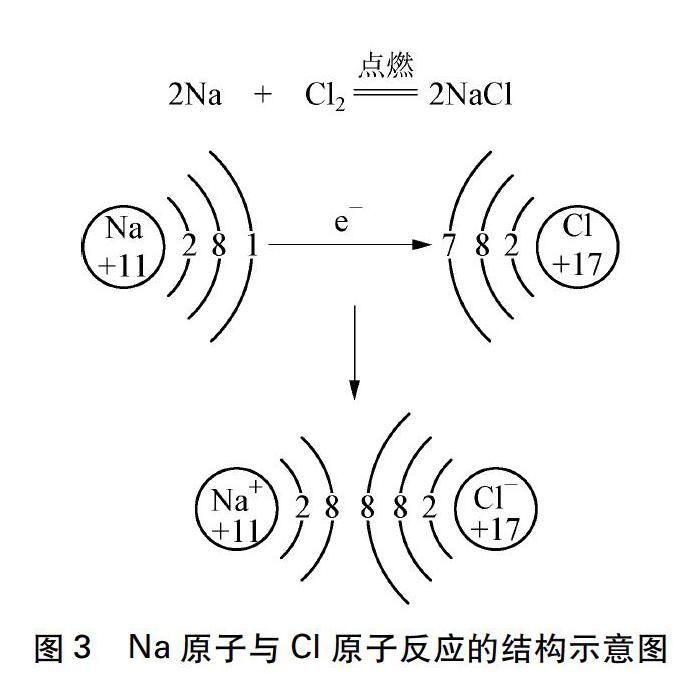

情境3:“化合价”的实质

引导学生回顾初中所学的“原子结构”相关内容,布置给学生一个“以‘结构示意图描述氧化还原反应过程”的任务(见图3)。

实验1:“实验室制备氢气”改进实验

对全班学生进行分组,要求每个小组利用其所掌握的知识(包括物理知识)对“实验室制备氢气”实验进行改进,设计能够证明“氧化还原反应中存在电子的转移”的实验方案(见图4)。经过教师审核后,学生按照所设计的方案进行实验。仔细观察实验现象,并对其进行详细记录。在实验报告中对实验现象进行分析,列举能够证明“电子转移”存在的理由。

设计意图:

让学生通过观察直观的实验现象,感受到氧化还原反应中电子的转移。通过图像(实验现象)、动作(动手实验)、语言符号(查询的反应资料)等多维度的表征,为学生提供丰富的直观体验和迁移材料,从而降低理解的难度,最终帮助学生理解氧化还原反应的本质,建立“氧化还原反应的实质是电子转移”的观念。

同时,通过化学学科内部不同知识单元之间的综合应用,促进学生化学学科观念的形成,锻炼学生在面对复杂情境时综合运用化学思维、化学知识与探究技能解决化学相关问题的关键品格与能力。

必须承认的是,由于采用体验学习的教学方式需要进行体验活动,相对于传统的教学方式在单位时间内所能完成的教学内容势必较少。因此在教学内容的选择上必需更加侧重于具有代表性、典型性的内容,使得学生能够以课堂上所学习的内容为基础迁移理解类似现象,实现“教师少教,学生多学”的教学目的。

2.2 引导“反思观察”的方向

“反思观察”的作用是促使直接经验与思考、学习产生关联,需要学习者基于自身的知识经验对于具体体验进行解读。一般情况下,高中学生并不具有足够的知识和经验储备来对具体体验进行充分发掘。因此,在这一环节中教师的指导必不可少。但教师在引导学生时必须注意方法,切忌代替学生解读。教师的替代解读看似使学生少走了很多弯路,但是极大地降低了学习过程中学生的参与度,剥夺了学生自主“发现”知识的探索过程,体验也就失去了意义。

在这一环节中教师的角色从“传授者”变为了“引导者”。对于化学这门以实验为基础的学科,通过为学生提供一定数量的实际案例就是一种有效的引导方式。比如,当学生在反思观察遭遇困难时,与其直接将所谓“标准答案”告诉学生,不如呈现足够的正例作为提示,以引导学生自主探索发现“正确方向”。以活动1为例,如果学生在反思观察时仅仅将注意力停留在固体外形变化上,教师可以给学生提供铜与氧气反应生成氧化铜、镁在氧气中燃烧生成氧化镁等案例,让学生通过比较,自主发现所有案例中,生成物外观变化没有规律,共同点是“质量变化”,进而将其与“氧原子得失”建立联系,实现教师引导的目的。同样,当学生思维陷入误区时,教师可以通过反例来让学生发现自己的错误。相对于直接告知,案例呈现的引导方式能够提供给学生更多的参与机会,从而留给学生更加深刻的体验。

此外,教师还需要注意的是,在实际教学中不必拘泥于四阶段的教学顺序。当学生已经具备与学习内容相关的丰富经验时,教学可以从“反思观察”阶段直接开始。根据大卫·库珀的理论,“具体体验”是为后续的思维活动提供“原材料”,如果学习者本身已经具备了丰富的“原材料”,那么继续设置这个环节无疑是一种浪费。例如活动3,其目的是为了向学生展示“没有氧参与的氧化还原反应”,而学生在初中阶段所学的“金属锌与稀硫酸制备氢气”就能够很好地实现这个目的,因此教师应当对其进行有效的利用,而不是重新设计体验环境,造成课时及教学资源的浪费。

2.3 关注“抽象概括”的思维过程

在这一环节中,学生需要将前面环节的自身体验、独我经验进行归纳和整理,通过文字符号对其进行描述,将这些直接经验转化为可以传播的间接经验,最终实现学习内容的内化,促进科学观念的形成。而教师需要注意的是,该环节的目的并不仅仅是知识的掌握,学生思维能力的发展比单纯的知识学习更加重要。为此,教师需要为学生预留足够的思索时间,对之前自身的经验进行归纳;鼓励学生用语言符号对其分析、反思的过程与结果加以具体的描述;组织学生进行有效的相互交流,保证每一个学生都有充分的时间和机会对自己的观点和理解进行充分的表达,并能够从他人的表述中獲得有效信息,以完善自己所建构的观念。

教师在这个环节中所扮演的角色除了必要信息的提供者外,只能是冲突的仲裁者和模糊概念的澄清者。该环节中的一切思维活动都应当由学生自主完成。只有经历了这个过程,学生才能在内化和迁移其学习经验的同时,实现思维品质(如质疑、判断、推理等)的充分发展。

比如,经过阶段一的学习,学生意识到“金属被氧化后质量会增加”,并能够利用这一直观的现象理解“氧化还原反应伴随着氧原子得失”。而通过活动2,学生会发现“氧原子的得失必然会导致化合价的变化”。结合活动3,学生会产生“氧原子得失、化合价变化,哪一个才是氧化还原反应的最终判据”这一疑问。通过辩论的形式对自身的观点和思路进行梳理之后,带有目的性地吸收教师提供的知识,建立自身对于“氧化还原反应”的理解,其中包括: 氧化还原反应并不一定需要氧元素参与;在氧元素参与的氧化还原反应中,共同的特征是中心元素和氧元素的化合价产生了变化,而在没有氧元素参与的氧化还原反应中,这一规律同样适用;以氧原子的得失来判断是否氧化还原反应并非谬误,而是一个受制于时代局限性的结论。

最终,学生得出结论“现代人通常采用化合价变化与否,作为判断氧化还原反应的依据”。

2.4 利用“主动检验”实现“螺旋上升”

“氧化还原反应”作为中学化学知识的核心概念贯穿了整个中学化学的学习过程,但是在不同的学习阶段其定义有着一定程度的变化。教师应当充分发挥体验学习圈“将学习看作过程而非结果”、“三阶段不断循环、螺旋上升”的特点,利用“主动检验”环节为下一阶段的学习做好铺垫,从而降低学习难度,提高学习效率(见图5)。

在教学阶段一中,首先利用情境体验与活动,让学生回顾已经习得的相关知识,并直观地感受金属的氧化现象。引导学生对现象的分析,使其意识到“造成这一现象的原因,可能是铁原子得到了氧原子”,最终建立“氧化还原反应的特征是氧原子的得失”观念。

在教学阶段二中,学生在体验活动中验证了教学阶段一的经验,并进一步发现化合物中心原子化合价会随着氧原子得失产生变化。在活动3环节中,利用初中所学内容,引发基于活动1与活动2获取的经验的冲突,最终在教师的帮助下,建立“氧化还原反应的特征是化合价的变化”观念。

在教学阶段三中,通过教学阶段二的结论,结合初中“原子结构”一章所习得的知识,学生能够意识到“化合价的变化是由电子转移导致的”。结合初中“实验室制备氢气”的实验经验和已经具备的物理知识,学生能够通过“导线的末端有气泡生成”判断出“铜导线中存在电子转移”的事实,最终理解“氧化还原反应的实质是电子转移”。

经历以上三个阶段,学生的经验实现了层层递进,最终形成对于氧化还原反应本质的深刻认识。在此基础上,学生能够较为轻松地掌握如“氧化剂”“还原剂”“被氧化”“被还原”等相关名词,“单线桥”、“双线桥”等表征方法,最终实现“氧化还原反应”这一核心概念的建构。

在完成一个完整的单元学习之后,教师需要为学生布置相关的化学课外活动任务。设置该环节的目的,不仅在于巩固深化课堂知识的理解,培养学生对于化学的兴趣,更重要的是建立教学内容与生产生活中真实化学问题之间的联系。在培养学生解决真实化学问题能力的同时,拓展他们的视野,在解决化学问题时,能自觉考虑到其化学过程可能对社会、自然带来的影响。

例如,教师可以组织学生就“生活中的氧化还原反应”展开小组调查,提交调查报告,交流讨论调查结果。教师可以从“物质变化”和“能量转化”等角度提供不同的主题给各小组选择(见图6)。

在这一活动中,学生以小组讨论的形式,利用已掌握的“氧化还原反应”相关知识,对一個生活中的现象进行分析。借助复杂的真实情境,结合自身的生活经验,对课堂上所习得的知识进行个性化的整合,完成知识的“内化”。同时将“氧化还原反应”知识与我们的生命健康、材料获取、能量供给、自然环境等宏观因素建立联系,促进学生对化学、技术、社会、环境之间相互作用关系的深层次理解,有利于学生社会责任观、参与意识与决策能力的培养。此外,这一活动的经验还可以作为“具体体验”应用于“金属及其化合物”、“非金属及其化合物”、“化学反应与能量”、“化学与自然资源的开发利用”等内容的学习。

3 “体验学习圈”对于化学核心概念教学的启示

“体验学习圈”所阐述的这种由具体到抽象、由事实指向思维的教学方式,符合人类社会发现化学知识的规律,对降低化学核心概念的教学难度,帮助学生更加深入、透彻地理解化学概念有极大的帮助。但其内涵与我国传统教学方式有很大不同,需要教师深入理解和掌握。同时其教学价值也不仅限于知识和概念的学习,教师应当充分利用“体验学习圈”培养学生的化学核心素养。

3.1 在教学过程中把握“体验学习圈”的真正内涵

自2011年课改后,虽然“情境、游戏、探究、操作”等重体验的教学方式得到大力提倡,但是课堂教学实践中,重讲授轻体验的现象仍然普遍存在。究其原因,很大程度上是由于教师未能很好地把握“体验学习”的内涵。将“体验学习圈”应用于教学时,教师需把握如下要点:

(1) “体验学习圈”是一种过程而非结果。只有明确这一点,教师才能意识到体验学习需要彰显学生学习的主体性,要让学生积极参与到学习活动中。教师在进行教学时,才会将主要精力集中在引导学生参与学习过程,借此改善学生的学习方式并形成相应的素质。

(2) “体验学习圈”关键在于平衡直接与间接两种经验。在库珀看来,我们具有两种不同获取经验的方式,一种是感知(获得直接经验),另一种是领悟(获得间接经验)。但是,单一的感知和纯粹的领悟都具有极大的局限性,难以获得事实的全部真相。因此,教师必须把握教学过程中直接经验与间接经验间的平衡,不可有所偏废。

(3) “体验学习圈”是创造知识的过程。库珀的“双重知识论”区分两种不同形态的知识: 一是社会知识,即先前人类文化的客观积累;二是个人知识,即个体对直接经验的感知和个体对社会知识的领悟。只有个人化的知识,才能够被个体利用于指导日常活动,解决生活中的问题。因此教师在整个教学过程中的职责就是引导学生通过自主利用社会知识创造属于学生自己的个人知识。

3.2 利用“体验学习圈”实现学生化学核心素养的发展

高中化学教学的根本目的在于利用化学课程培养学生适应现代化社会发展乃至终生发展所需的必备品格和关键能力。因此,在进行教学活动时,教师应当充分利用“体验学习圈”实现学生化学核心素养的发展。

“具体体验”环节中,教师应当让学生习惯于使用“化学实践”的方式认识化学物质及其变化,在锻炼学生实验能力的同时,减少学生对于教材的心理依赖,为创新意识的发展腾出空间。

“反思观察”、“抽象概括”环节,教师则需要留给学生充分的思考、讨论空间,让学生自主地进行“化学认识”,通过由实验现象判断到内部原理分析的思维过程,掌握利用宏观与微观相结合的角度,分析理解化学变化的方式、方法;在对直接经验分类整理的过程中,发展基于事实证据的推理能力,在从直接经验抽象归纳间接经验的过程中,完善模型建构和理解能力;在对于化学信息整体思考与把握的过程中,实现变化观念、平衡观念的建立。

“主动检验”环节,教师应当指导学生将之前环节建立起来的理性认识和生活实际结合起来。在进一步锻炼发展学生“化学实践”能力的同时,实现“化学运用”。这不仅需要学生掌握认识化学变化的工具和手段,还需要学生对于化学知识的社会价值、社会影响有清晰的认识,让学生切身体会科学研究的艰辛,了解从事科学工作所需要的品质。同时,还要让学生了解不当的化学过程对于环境的影响,确立可持续发展和绿色化学的理念。

参考文献:

[1]艾里克森. 概念为本的课程与教学[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2003.

[2]周玉芝. 美国新版K12科学教育框架对我国基础教育阶段科学教育的启示[J]. 课程·教材·教法, 2012, 32(6): 120~124.

[3]周玉芝. 以核心概念为统领设计化学教学[J]. 化学教育, 2012, 33(6): 27~29, 32.

[4]克努兹·伊列雷斯著. 孙玫璐译. 我们如何学习[M]. 北京: 教育科学出版社, 2010: 56.

[5]Kolb D. Experiential Leaerning: Experience as the Source of Learning and Development [M]. New Jersey PrenticeHall, 1984: 41, 27, 23, 24, 42.

[6]嚴奕峰, 谢利民. 体验教学如何进行——基于体验学习圈的视角[J]. 课程·教材·教法, 2012, 32(6): 21~25.

[7]周玉芝. 中学化学核心概念的界定与选取[J]. 中国教师, 2014, (1): 76~79.

[8]白孝忠. “体验学习圈”在物理概念教学中的应用——以“压强”教学为例[J]. 江苏教育, 2018, (27): 54~57.