基于课程标准制定课时目标的路径与方法

朱志江

摘要: 2017年课程标准中关于教学目标要求类内容共有5部分,各部分对核心素养要素和学科知识的表现程度各不相同。根据要求性质和教师教学实际以及课时目标要素进行综合考量,确立制订课时目标的合理路径是: 从“内容要求”切入,结合“学业要求”和“学业质量水平”,在“课程目标”和“核心素养水平”的观照下进行。具体操作方法有取用法、转换法和创生法。以化学反应速率课时目标制订为例对路径方法运用予以说明。

关键词: 课程标准; 制订课时目标; 路径方法

文章编号: 10056629(2019)10000305 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

课堂教学改革是课程改革的“最后一公里”,要防止课程理念与课堂教学出现“两张皮”现象,教师的课程理解力和执行力是关键。课时目标是课堂教学的指南针和目的地,对课程标准消化吸收、依标扣本准确制订课时目标是促进核心素养落地的重要行动。

1 课程标准中“目标要求”内容分析

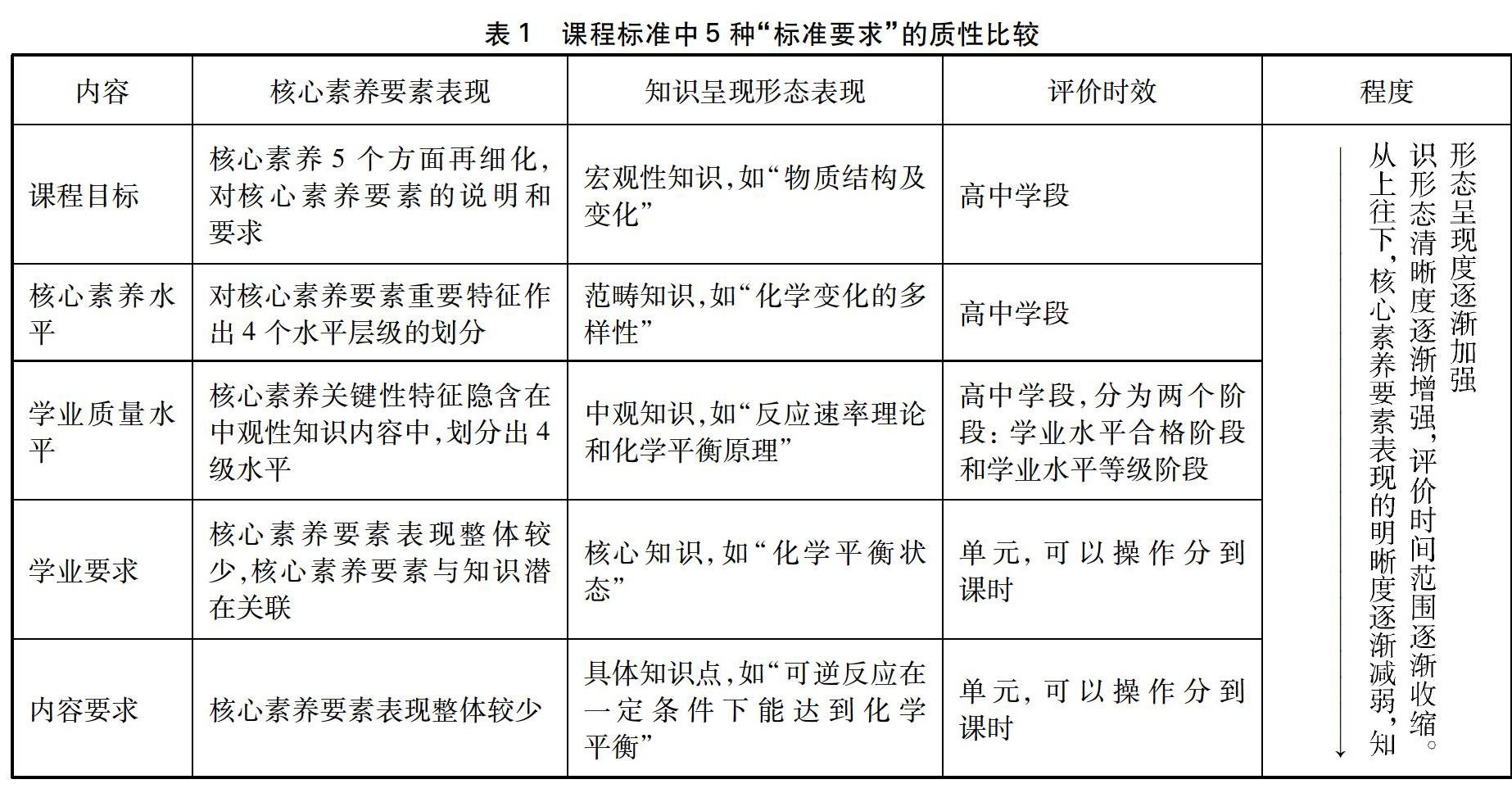

《普通高中化学课程标准(2017年版)》内容共6个部分[1],涉及“标准”“水平”“层次”等具有要求意涵的内容有5处,分别是“课程目标”、“学业质量水平”、“内容要求”、“学业要求”、“化学学科核心素养水平”,如果不能理解统摄这些要求标准,教学就会出现因多标准而导致无标准的混乱现象。所以要厘清要求含义,为教学提供依据标准。

1.1 课程目标和化学学科核心素养水平

修订后的课程理念是“核心素养”,由此生发出化学学科核心素养,对化学学科核心素养的要求性综合表达就是“课程目标”,对学科核心素养诸方面要求细分为4个层级[2],就是“化学学科核心素养水平”。可以这样认为,课程目标是化学学科核心素养的集中具象要求,是学生修完课程后的理想目标,是化学课程的宏观愿景。

1.2 学业质量水平

以化学学科核心素养及其表现水平为主要维度,对照课程目标并结合精选出来的化学课程核心内容,编制形成的学业质量水平是对学生最终学业成果表现的总体刻画[3]。学业质量水平层级划分具有科学严谨性和实际操作性,它基本抓住了“不同学业成就表现的关键特征”[4],是衡量和区分学生修学化学水平的标尺,学业质量水平是化学课程学习的终结性评价标准。

相对于“课程目标”和“化学学科核心素养水平”,“学业质量水平”在知识表述、学科思维方法、学科意义价值方面均更加明确。学业质量水平通过对学业内容的中观表述和学业标准的层级划分,帮助教师甄别、评价学生学业表现,有利于教师把握教学,有利于促进教、学、评、考的统一,增强了课程标准的指导性和可操作性[5]。由于学业质量水平中的知识、方法以及思想等是用来作为解释水平标准的例子,所以不可能涉及所有知识、方法、观念的要求,为此课程标准给出了更细致的“内容要求”和“学业要求”。

1.3 内容要求和学业要求

知识问题是课程改革的关键问题[6]。2017版课程标准只是给出团块性知识的简单要求,“学业要求”只对主题内容给出整体性要求,教学指导只对主题给出简单的教学活动建议和情境素材建议。“内容要求”知识是经过课程专家精心论证选择出来的,是高中化学的核心主干知识,蕴含着普遍的学科观念和思维方法,承载着核心素养培育的任务,是教学的重点知识内容。“内容要求”和“学业要求”是主题再分课时的教学要求,是最接近于课时目标的教学标准。

1.4 课程标准中5种要求的质性比较

为了更直观认识5个目标要求的意义,对其在核心素养要素表现度、知识内容呈现度以及评价应用时效度方面进行详细比较,见表1。其中,核心素养要素表现度是指核心素养要素的明晰度,知识呈现度是指知识表现形态和明晰度,评价时效度是指该要求评价的适宜时段。如果知识表现具体,则核心素养表现就弱化,这证明了素养不是知识而又离不开知识,促使素养生发的知识具有基本品质,最起码不能是通过机械方法获得的“碎片化”知识[7]。

综上,课程标准中“课程目标”“化学学科核心素养水平”是高中化学课程的理想指標和层级,“学业质量水平”是修学评价的指标和层级,“内容要求”和“学业要求”是实践执行指标要求,这些要求内容表现在宏观理想、中观评价、微观执行三个层面,为我们提供了多视角多维度多层次的标准要求。在这些要求中,知识与素养的显现关系呈现出此强彼弱的相关性,要实现素养为本的教学必须从明示的知识要求入手,挖掘和发现知识背后蕴含的素养要素,通过一个个课时教学目标实现锱铢累积,才能最终实现课程总目标。

2 依据课程标准制订课时目标的路径方法

2.1 课时目标的意义要素和功能

教育目的随着社会历史的发展而改变[8],当今我国教育目的是“立德树人”。只有分级目标的累进完成才能最终实现教育目的,从核心素养、学科核心素养、学业质量水平到单元学业要求、内容要求直至课时目标,正是落实“立德树人”任务的分解路径。“其中课题(课时)教学目标最为下位和具体,与教师的日常教学工作关系最为密切”[9]。课时目标是课的出发点和目的地,制订课时目标要确立课堂活动的主体(学生学),确定完成的任务结果(学什么),学习行为的条件(怎么学)和达成的标准(学的程度)。课时目标的任务预期有助于学生理解学习任务,感受成功体验,有助于教师明确教学方向,实施教学行为,课时目标同时还具有调控教学节奏、校准教学行为的功能。

2.2 从课程标准制订课时目标的合理路径

“‘课标为教学目标的制订提供了参考依据,但只是粗线条的,需要一线教师将其具体化、精细化,转化为每一单元、每一课时的教学目标”[10]。从课程标准到课时目标的路径如何,需要我们在通透理解课标相关目标要求及课时目标内涵的基础上,结合实际探索优化确定。

陈进前认为以化学学科核心素养为中心,可从多个层面切入进行思考制订教学目标[11],根据对课标中5种目标要求分析,结合中学教学实际,我们认为: 从素养及核心素养的上位概念出发,以具体素养直接思考教学目标,对绝大部分教师来说会因能力不逮而落空。

从“课程目标”、“核心素养水平”思考制订课时目标,这是从化学学科核心素养本位层面的思考,这种切入方式目前对于大多数教师来说也比较困难,因为一线教师的教学习惯更多的是亲近于具体知识而疏远于抽象理念,对概念演绎教学会因陌生而拮抗终致远离而抛弃。只有从知识出发,根据具体知识特点分析其素养侧重,寻找其素养落点进行目标设计才真正可行,教师只有把握住了熟悉的知识抓手才能开始陌生的探索与尝试,素养为本的课堂变革一定离不开知识基础。所以课时目标的制订应该从蕴含素养要素的知识切入,这种思考途径不同于从核心素养的上位、本位思考,也不能说成是核心素养的“下位”思考,因为素养与知识的关系属性并无“位”的意义存在,可暂且称其为“知识思考”。

用于思考课时目标的知识从哪里来呢?最重要的来源是教材,教材是编写专家在深入理解基础上的课标具体化,其知识选择代表了化学课程知识的核心主干,这些知识也是最富于化学学科核心素养要素的,其主要骨架内容以简洁的关键词句形式写在了课程标准的“内容要求”中,而描述比较清楚完整方便教师使用和学生学习的内容则被教材专家精心组织呈现在教材中,所以说教材是确定课时目标的一个重要依据对象,但不是知识的唯一来源。

综上,从课程标准到课时目标的合理路径是: 从课程标准中“内容要求”出发,以教材具体知识为主要思考对象,结合“学业要求”和“学业质量水平”,在“课程目标”和“核心素养水平”视域下进行。尽管作为目标出发点的知识内容教材载体十分重要,但教材是课程标准的演绎文本,主要诠释表现了标准中的“内容要求”部分,所以基于标准分析制订课时目标的思考路径中不再列出“教材”部分,实则教材包含在了“内容要求”之中。在实际教学过程中,教学目标还因为受到学生发展基础、教师执业能力、教学支持资源以及教学个性化理想目标等其他重要因素的影响,所以实然教学目标还需经由这些因素组成的教学生态系统再浸润、再生成,从标准文本中分析得到的教学目标可以称为应然目标。

从课程标准到课时目标的路径模型可表示为图1。

2.3 从课程标准制订课时目标的具体方法

2003年版课程标准提出“三维目标”教学,但是“如何将笼统的‘三维目标转化为课堂教学目标,在实践中成为难点”[12],知识與技能目标僵化,过程与方法、情感态度与价值观目标实践落空[13],除了三维目标本身的原因,主要原因还是教学实践中缺少依据课标制定目标的操作路径和具体方法。紧扣标准文本制订素养化教学目标,是促进核心素养教学落地的实践尝试,在合理思考路径指导下,从课程标准中制定目标的具体方法主要有取用、转换和创生三种。下面主要以“化学反应的限度和快慢”部分目标内容为例说明这些方法的具体操作过程,着重说明方法意义和运用示范,而通过路径渠道和方法操作制订一个整体的课时目标则在下节案例中呈现。

2.3.1 取用

从课程标准第18页必修课程主题3的“内容要求”进入,发现要求文本大都采用“行为动词+核心概念”句式行文,如“知道化学反应平均速率的表示方法”,指出了目标要素中“学什么”(化学反应平均速率表示方法)和“学程度”(知道)的内容,结合教材知识(暂无新课程教材,以2007年苏教版教材为例,下同)可以确定具体目标为:“知道用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加表示化学反应速率”,“知道”的目标要求限制了教学中随意加大速率计算与意义认识的教学深度,就会避免教师随意挖掘不同物质速率计量数值与方程式系数比例关系以及其他复杂计算教学的现象发生,这就是对标准中目标的学习内容取用。

文本要求中有的还确指了学习行为的表现条件,如从课程标准第21页的“学业要求”进入思考目标,“能运用变量控制的方法探究影响化学反应速率的因素”,明确了学习的支持条件是“运用控制变量的方法”,属于目标要素中“怎么学”的内容,这为我们制订落实“科学探究与创新意识”核心素养培育目标确指了实验方法。至于该素养目标的层次要求则在第65页的“学业质量水平”路径之必修课程水平23中表现:“能设计简单实验方案、能运用适当方法控制反应条件、能收集和表述实验证据、基于实验事实得出实验结论”,规定了在必修阶段“运用控制变量法”实验素养目标的学习级别。像以上这样在标准中已经明示的一些目标内容我们在制定目标时都是可以直接取用的。

2.3.2 转换

事实上在标准文本中能直接被取用的内容并不是很多,因为课标的概括性与教学目标的具体性互为矛盾,这就需要我们用“转换法”把课标内容进行解构处理,化抽象为具体,化凝练为浅白,将概括性要求重整为清晰性的目标式表述内容。如从标准第21页“学业要求”中进入,能初步解释“化学实验和化工生产中反应条件的选择问题”,这个学习的内容就比较模糊,不便作为课时目标的具体学习行为对象,可以结合教材知识内容将其转换为具体的方便学生学习的内容:“说明实验室氨气催化氧化的反应条件”、“说明工业合成氨采用500×105Pa、 400℃反应条件的理由”,这种将要求中浓缩隐晦学习内容转换为具体显白的方法可以称为“内容转换”。

又比如从标准第15页的非金属及其化合物“内容要求”进入,学习行为条件目标“结合真实情境中的应用实例”可以转换为“通过自制家用含氯消毒剂活动”,这是学习条件的转换,可称为“条件转换”。还有一种转换方法是根据布卢姆认知目标分类理论对认知的行为进行转换,如“解释”认知过程目标同“举例”、“说明”、“推断”等都属于认知的“理解”级别[14],那么上面所述的“解释化学实验和化工生产中反应条件的选择问题”可以转换为“说明工业上合成氨选择500×105Pa、 400℃反应条件的理由”,这样的行为目标就变得更加清晰而便于评价(这里也同时进行了内容转换),这种将认知过程的学习行为转换为对等层次的认知匹配,可以称为“行为转换”。转换法是依标扣本转化分解生成课时目标的一种重要方法。

2.3.3 创生

根据课时目标要素看,一个完整的教学目标表达应由四部分组成,即“行为主体+行为条件+行为表现+表现程度”,如“学生通过MnO2催化H2O2的实验探究,知道催化剂对反应速率影响结果,能够解释某些反应快慢变化原因”,体现出了谁学、怎么学、学什么和学程度的完整性。在标准要求中,可能是限于篇幅或鼓励创新,行为条件内容和行为程度方面的内容描述比较少或不详细不具体,这就需要我们制定目标时自己进行创生。创生这类目标内容的具体做法主要有2种: (1)是在文本“教学提示”中的教学策略、活动建议及情境素材建议中生成。如从标准第19页教学提示中“注重运用实验事实帮助学生转变偏差认识”,可以创生出“通过对2粒锌、10mL稀盐酸与1粒锌、5mL稀盐酸的实验讨论,讨论确定化学反应速率的表示方法”,这就属于“条件创生”。(2)是在行为动词的前面添加表示程度性质的副词,或在行為表现内容的后面添加具体定性定量要求,如从标准第21页“学业要求”中的“能描述化学平衡状态”可以生成为“正确举例说出合成氨反应达到化学平衡状态的5个条件”(同时运用了转换法),这属于学习的“程度创生”,程度创生方法主要有“前缀副词”和“后缀要求”两种手段。

3 “化学反应速率”课时目标制订的路径与方法

运用以上图1所示路径模式和所述3种方法,制订“化学反应速率”的应然课时目标过程如下: (1)从课程标准第18页必修课程主题3的“内容要求3.3”进入,结合教材对应部分的知识呈现,确定好教学对应的“知识内容”;(2)根据确定的知识内容进入标准第21页“学业要求4”部分中对应内容的学习要求,提取获得相关内容的学习目标;(3)然后进入标准第65页“学业质量水平”之“22”变化观念与平衡思想素养目标、“23”科学探究与创新意识素养目标以及“24”科学态度与社会责任素养目标,根据上面确定的反应速率知识及其特点重点分析其在这3种学科核心素养方面的目标侧重和素养要素关联,最终确定“化学反应速率”的整体课时教学目标。

在上述路径下运用3种方法制订化学反应速率(水平2)的应然目标,以及课时教学目标的整体输出,见表2。

总之,从课程标准到课时目标是核心素养落地行动的实践尝试,实现素养为本的课堂教学改革,需要我们加强学习,积极实践,为课程改革不断提供有价值的实践样本。

参考文献:

[1][2][3][4][15]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 1, 6, 64, 67.

[5]刘月霞. 普通高中课程改革40年(下)[J]. 人民教育, 2018, (24): 36.

[6]叶波. 是“知识放逐”还是“知识回归”——基于课程改革认识论的核心素养再追问[J]. 课程·教材·教法, 2018, (2): 41.

[7]杨向东. 以科学探究为例看素养与知识的关系[J]. 基础教育课程, 2018, (4): 13.

[8]乔治·J·波斯纳. 仇光鹏, 等译. 课程分析[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2007: 71.

[9]杨玉琴, 倪娟. 核心素养视域下的教学目标: 科学研制与准确表达[J]. 化学教学, 2019, (3): 4.

[10][11]陈进前. 基于化学学科核心素养发展制订教学目标[J]. 化学教学, 2018, (7): 9.

[12]房喻, 徐端钧主编. 普通高中化学课程标准(2017年版)解读[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 61.

[13]中国教育学会化学教学专业委员会、 华东师范大学《化学教学》编辑部. “化学新课程优秀教学设计评比”活动总结[J]. 化学教学, 2007, (1): 78~79.

[14]洛林·W. 安德森, 等编著. 蒋小平, 等译. 布鲁姆教育目标分类学[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2009: 54.