铜与浓、稀硝酸反应实验的整合设计

杨香涛 阮方来

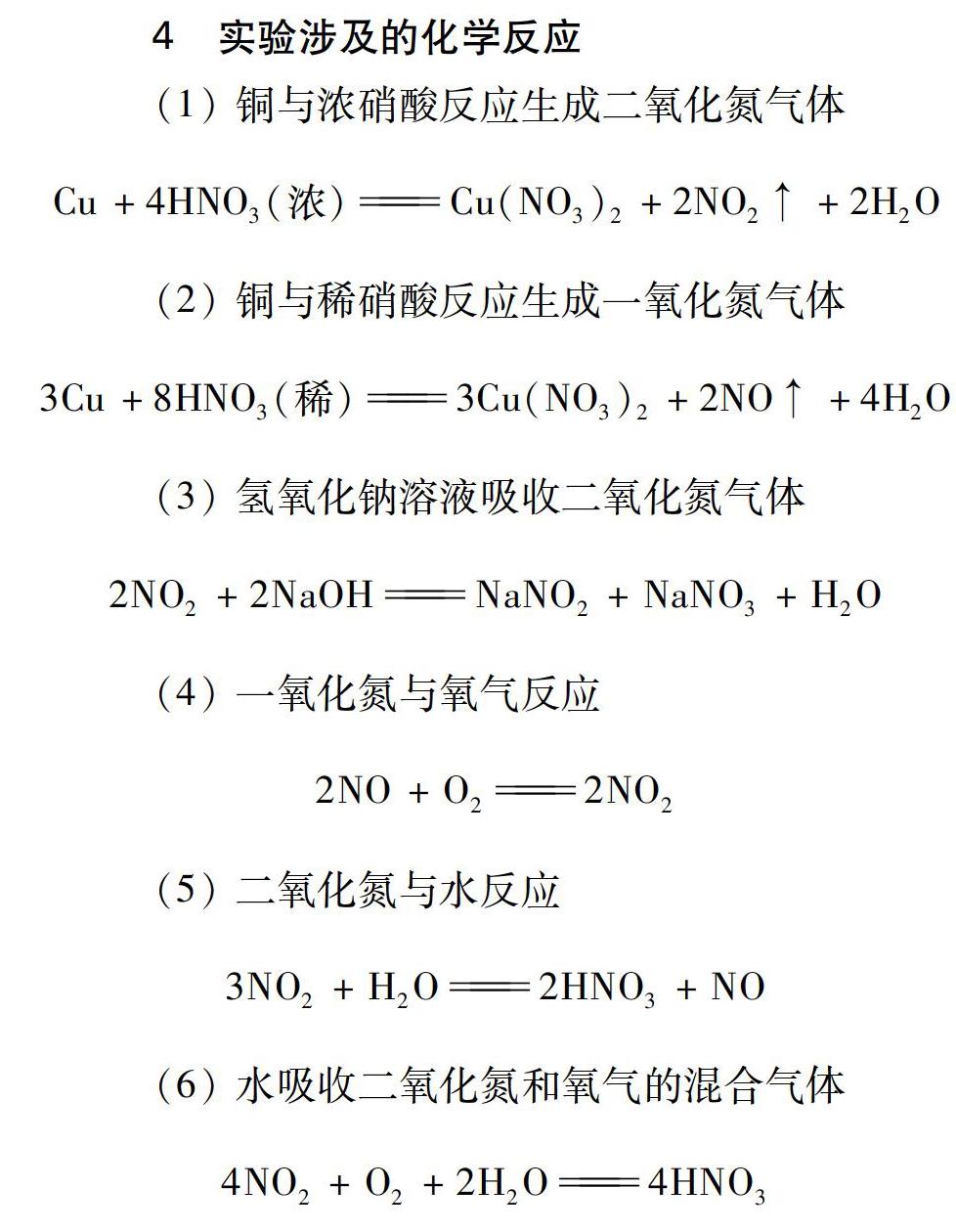

摘要: 对铜与浓、稀硝酸反应的实验装置进行整合设计,采用新的实验装置可以实现实验的有效控制,完成二氧化氮、一氧化氮气体的制备和性质检验,较好解决了残留二氧化氮和一氧化氮气体逸出所产生的污染问题,体现了对环境友好的设计理念。

关键词: 铜与浓、稀硝酸反应; 一氧化氮和二氧化氮; 环境友好实验; 实验整合设计

文章编号: 10056629(2019)10007003中图分类号: G633.8文献标识码: B

1 问题提出

现行高中化学苏教版必修教材《化学1》专题4第二单元第三节“硝酸的性质”一节中,对硝酸的性质进行了探究,并设计了如图1所示的实验装置[1],在利用该装置探究浓、稀硝酸的性质时,并不能证明集气瓶内收集到的无色气体就是一氧化氮,同时装置中残留的气体会逸出造成环境污染;该反应由于使用铜片与浓、稀硝酸直接反应,不便于控制反应的发生和结束,浪费了药品;另外教材第102页“练习与实践3”中利用如图2所示的两套装置来探究铜与稀硝酸的反应及一氧化氮气体的相关性质[2],这两套装置同样具有不便于控制反应的发生和结束、浪费药品及一氧化

氮和二氧化氮气体逸出引发污染等问题。为此,我们在教材实验的基础上,对铜与浓、稀硝酸反应的实验进行了整合设计,较好地解决了上述问题。

2 设计思想

教材实验虽然在同一装置中完成了铜与浓、稀硝酸的反应,但没有很好解决药品用量、实验操作、氮氧化物相关性质的检验及环境污染等问题。为此,我们的实验整合设计着重解决以下五个问题: 一是铜与浓、稀硝酸反应装置的可控性[3];二是实验药品用量的最小化;三是二氧化氮和一氧化氮气体性质的验证;四是残留二氧化氮和一氧化氮气体引发的污染;五是实验设计合理、安全无污染,体现了对环境友好的设计理念。

3 设计思路

根据铜与浓、稀硝酸反应的实验原理和所要解决的问题,形成实验的设计思路如下:

(1) 用可抽动的铜丝代替铜片,便于控制反应的发生与结束。

(2) 利用铜与浓硝酸反应产生的二氧化氮气体排出装置内的空气。

(3) 通过具支试管和装置下方集气瓶内生成气体的颜色验证二氧化氮气体的生成。

(4) 利用装置下方集气瓶和烧杯中的氢氧化钠溶液吸收二氧化氮气体。

(5) 通过对K4的控制和装置上方集气瓶内气体颜色及液面的变化验证一氧化氮气体的生成、一氧化氮气体与氧气的反应及二氧化氮气体、氧气与水的反应。

(6) 整个反应系统处于液封状态,有利于气体的检验和有毒气体的吸收[4]。

5.4 实验步骤及现象

5.4.1 铜与浓硝酸的反应

(1) 按图3所示连接好实验装置,检查装置的气密性,并装好试剂(其中向具支试管中加入2mL 15.0mol·L-1浓硝酸,向分液漏斗中加入5mL蒸馏水,向装置下方的集气瓶和烧杯中分别加入50mL 6.0mol·L-1氢氧化钠溶液,向装置上方的集气瓶中加满蒸馏水)。

(2) 先关闭K2、 K3、 K4,打开K1。

(3) 将铜丝插入到浓硝酸中,此时铜丝与浓硝酸立即反应,观察到铜丝表面有大量气泡产生,具支试管中的溶液逐渐由无色变为绿色,具支试管和装置下方的集气瓶内充满红棕色气体。

(4) 待观察到上述现象后,将铜丝抽离浓硝酸,反应立即停止。静置,发现装置下方集气瓶内气体的红棕色逐渐褪去,烧杯中有部分氢氧化钠溶液倒吸入集气瓶中。

5.4.2 铜与稀硝酸的反应

(5) 打开分液漏斗活塞,向具支试管中加入5mL蒸馏水,迅速关闭分液漏斗活塞,静置,一段时间后发现具支试管内气体由红棕色逐渐变为无色,溶液由绿色变为蓝色。

(6) 关闭K1,打开K2、 K3。

(7) 将铜丝插入具支试管内的稀硝酸中,观察到铜丝表面有气泡缓慢产生,液面上方气体仍为无色,同时可以观察到装置上方的集气瓶中液面下降,且液面上方气体呈无色,当液面下降至图示实线处,将铜丝抽离稀硝酸,关闭K2。

(8) 打开K4,吸入空气一段时间,然后关闭K4。此时观察到装置上方的集气瓶内无色气体逐渐变为红棕色,一段时间后,集气瓶内气体颜色逐渐变浅直至无色,同时液面又逐渐上升。

5.5 实验说明

(1) 用可抽拉铜丝代替铜片,便于控制反应的发生与结束。

(2) 上述实验第(3)步中,当铜丝与浓硝酸反应后,具支试管中的溶液逐渐变成绿色,是由于反应产生的二氧化氮气体部分溶解于浓硝酸中使溶液呈黄色,当与蓝色的硝酸铜溶液混合后溶液便呈绿色。另外根据铜与浓硝酸反应生成的气体为红棕色,可以证明反应中生成的气体为二氧化氮。当二氧化氮气体接触到装置下方集气瓶和烧杯中的氢氧化钠溶液后会被吸收,发生反应2NO2+2NaOHNaNO2+NaNO3+H2O,所以在第(4)步中可以观察到气体的红棕色逐渐褪去,又由于集气瓶内的气体压强变小,所以烧杯中的氢氧化钠溶液会倒吸入集气瓶中。

(3) 第(5)步中,向具支试管中加入蒸馏水,不仅稀释了具支试管中的浓硝酸,还与具支试管及溶液中的二氧化氮气体反应生成了一氧化氮气体,发生反应3NO2+H2O2HNO3+NO,所以一段时间后发现具支试管内气体由红棕色逐渐变为无色,溶液由綠色变为蓝色。

(4) 第(8)步中,由于装置上方的集气瓶与外界相通,在重力的作用下,集气瓶中的蒸馏水通过导管进入烧杯导致液面下降,同时由于集气瓶内气体压强减小,外界空气会被吸进集气瓶内,所以集气瓶内的无色气体又逐渐变为红棕色,发生反应2NO+O22NO2,由此可以证明铜与稀硝酸反应生成的无色气体为一氧化氮。一段时间后,气体颜色逐渐变浅直至无色,这是由于生成的二氧化氮气体与吸入空气中的氧气溶于水生成硝酸,发生反应4NO2+O2+2H2O4HNO3,同时由于上述反应的发生使集气瓶内气体的压强减小,导致液面上升。

6 实验总结

铜与浓、稀硝酸反应实验的整合设计,改进了教材中铜与浓、稀硝酸的反应实验,整合了教材内容与习题内容中有关铜与稀硝酸的反应,解决了二氧化氮和一氧化氮气体的制备及部分性质的检验、尾气的处理等问题,实现了实验的有效控制。

该实验中所用的仪器均为实验室中的常规仪器,组合简单,操作方便,实验现象明显[5],不仅减少了药品的浪费,同时也避免了对环境的污染,增强了学生的环保意识和社会责任感。本实验涉及的反应原理较多,而且实验设计中既有铜与浓、稀硝酸反应及其产物的探究,又有一氧化氮和二氧化氮气体部分性质的实验验证,整套装置始终处于液封状态,实验过程无污染物排出,有益环保。

参考文献:

[1][2]王祖浩主编. 普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)(第6版)[M]. 南京: 江苏教育出版社, 2015: 100, 102~103.

[3][4]曹爱娟, 王建芬. 硫化氢燃烧实验的新设计[J]. 化学教学, 2018, (9): 72~74.

[5]王建芬. 钾与水反应实验的新设计[J]. 化学教学, 2018, (8): 63~65.