欧盟首次推出FDI安全审查机制的影响及其应对

胡子南

摘 要:2019年3月欧盟委员会批准了《欧盟外商直接投资审查条例》(以下简称《条例》),欧盟版的FDI安全审查机制得以最终确定。《条例》明确了受审查对象和行业,梳理了欧盟委员会和成员国的权利义务以及审查程序,这对中资企业在欧投资产生不利影响,会进一步刺激欧盟成员国进一步收紧外商投资政策,特别是在高新技术和关键基础设施等敏感领域,中国需要从国家和企业层面积极应对以规避风险。

关键词:中资企业;跨境投资;欧盟;FDI安全审查;中欧关系

中图分类号:F117 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2019)10-0042-10

2017年以来,德法意三国在收紧外商直接投资(FDI)安全审查的同时又向欧盟提交联合文件,要求欧盟赋予成员国依据市场公平原则审查和禁止外商直接投资的权力。2019年3月5日欧盟理事会批准《欧盟外商直接投资审查条例》(Regulation of the European Parliament and of the Council of Establishing a Framework for the screening of foreign direct investments into the Union,以下简称《条例》),《条例》有18个月过渡期,将于2020年10月10日正式生效。《条例》出现标志着欧盟第一次拥有了对“关乎欧盟利益”的外商直接投资拥有审查权,欧盟的FDI安全审查机制得以最终确定,这将对中资企业在欧盟国家投资产生不利影响。

一、欧盟推出FDI安全审查的背景

长期以来,欧盟28个成员国中仅有13个国家①(法国、德国、意大利、西班牙、葡萄牙、英国、奥地利、荷兰、丹麦、芬兰、波兰、立陶宛和拉脱维亚)拥有FDI安全审查机制②。《欧洲共同体条约》规定欧盟投资政策决定权由各成员国自行掌握,各成员国可根据情况制定各自的投资管理政策。2007年《里斯本条约》生效后,尽管外商直接投资正式纳入欧盟共同贸易政策范畴成为欧盟专属权限,但是涉及国家安全的审查权仍然属于各成员国,欧盟并没有FDI安全审查机制,那么没有历史传统的欧盟为何要推出这项政策?简而言之,以德法意为代表的部分欧洲国家对中国投资心怀恐惧才是《条例》得以推出的最大动因。

伴随着中国经济持续稳定增长,中资企业“走出去”的趋势越来越明显。2013年至2016年间,中资企业在欧盟投资规模的年均增速达到惊人的180%,2016年更是达到创历史记录的372亿欧元Thilo Hanemann and Mikko Huotari, “Record flows and growing imbalances-China Investment in Europe 2016”, March 2017, p.3.。与此同时,中资企业相继宣布多个极具历史意义的大型投资项目,包括美的集团斥资37亿欧元收购德国工业机器人和智能自动化解决方案供应商库卡(Kuka),腾讯斥资86亿美元收购芬兰移动游戏开发商Supercell84.3%股权以及中国化工斥资430亿欧元收购瑞士农化高科技公司先正达(Syngenta)等。

伴随着交易规模和交易数量的快速增长,集成电路(ICT)、工业机械和设备以及航空航天等逐步成为中资企业在欧盟投资的重点领域。中资企业在欧盟投资越来越多样化,越来越青睐投资高新技术产业,其中尤为青睐在欧盟经济和科技实力居于领先地位的德英法三国。据统计自2010年以来,德英法一直是欧盟最吸引中国投资的国家,2017年甚至占整个欧盟吸引中国直接投资的70%Thilo Hanemann, Mikko Huotari and Agatha Kratz, “CHINESE FDI IN EUROPE: 2018 TRENDS AND IMPACT OF NEW SCREENING POLICIES,” March 2019, p.11.。

在这种情况下,以德英法为代表的部分欧盟国家开始担忧中资企业投资,一时间“买空欧洲论”和“技术阴谋论”甚嚣尘上。2017年7月12日德国联邦内阁会议通过《对外经济法》实施条例修订,成为欧洲首个收紧FDI安全审查政策的国家。2018年12月19日德国再次修订实施条例,进一步强化FDI安全审查管控力度,大幅降低审核门槛。2017年10月17日英国颁布《绿皮书》并宣布对FDI审查推行短期改革。2018年7月英國又发布《白皮书》,全面阐述英国关于搭建FDI安全审查机制的设想,旨在进一步赋予英国政府审查权。此外,法国、意大利等欧盟成员国也纷纷跟进。在这样的背景下,欧盟理事会于2019年初正式推出欧盟版的FDI安全审查机制。

二、欧盟FDI安全审查的主要内容

欧盟理事会批准《条例》实际上是回应了德英法为代表的部分欧盟国家要求欧盟加强FDI安全审查的诉求。《条例》意图通过搭建欧盟层面的FDI安全审查框架,维持欧盟在高新技术领域的领先地位以抵御来自中国和其他新兴经济体的冲击,保持欧盟在国际市场的竞争力,所以《条例》强调保护核心竞争力并抵御所谓“不公平”竞争。

(一)适度监管

欧盟在解释《条例》时特别强调:外商投资是欧盟经济增长、稳定就业和科技创新的重要推动力,为欧盟经济社会稳定发展贡献力量。欧盟坚持自由市场经济,欢迎外商投资并为外国投资者创造开放的投资环境,但是欧盟需要确保外国投资者服从统一监管并保护欧盟关键技术和资产以及成员国合法权益,所以欧盟在尊重各成员国政治经济特殊性的基础上,在欧盟范围内搭建一个由欧盟委员会引领审查“国家安全和公共秩序” (security and public order)的FDI安全审查机制。相较于美国提出的FIRRMA以及欧盟三大国德英法的FDI国家安全审查法规,《条例》是一个相对松散的“协调与合作”框架。简言之,欧盟寻求的是适度监管。

(二)审查程序

《条例》规定各成员国在审查外商直接投资是否影响国家安全和公共秩序时应相互合作。投资目的地国应对外商投资进行安全审查并及时通知欧盟委员会和其他欧盟成员国,尽管外商投资未发生在本国,但如果其他成员国认为该笔交易可能会对欧盟或自身产生不利影响,也可要求投资目的地国进一步提供相关信息。受影响的成员国应在收到完整交易材料25个工作日内给出意见。投资目的地国应充分考虑该意见并通知欧盟委员会,欧盟委员会应在其他成员国提出意见后25个工作日内决定是否就交易发表意见。投资目的地国应充分考虑欧盟委员会意见并将其纳入到审查评判因素中来,但是最终是否批准交易由投资目的国独立决定,如果决定与欧盟意见相左,需向欧盟委员会做出解释。

(三)审查内容

《条例》规定欧盟委员会和欧盟成员国可以基于“国家安全和公共秩序”的考虑对涉及以下内容的非欧盟外商投资行为予以审查:

——关键基础设施,包括能源、交通、供水、卫生、通信、媒体、数据处理和存储、以及金融等行业的敏感设施、土地和固定资产投资以及重要基础设施;

——关键技术,包括人工智能、机器人技术、半导体、网络安全、量子通讯、纳米技术、生物技术,航空航天、核技术以及国防和潜在军民两用技术等;

——关键原材料供应安全,包括能源、工业原材料以及粮食安全等。

——敏感信息的获取与控制。

《条例》规定欧盟委员会和欧盟成员国有权要求非欧盟投资者提供交易的相关信息,包括:

1.投资主体和目标公司的股权结构;

2.交易价值评估和投资计划(资金和时间安排);

3.非欧盟投资者的实际控制人和关联方情况;

4.非欧盟投资者以及一致行动人在欧盟其他成员国业务情况;

5.投资交易的募资方式,是否涉及政府财政补贴;

需要特别注意的是《条例》明确将非欧盟投资者是否受到政府控制或受到政府资助作为判断外商投资是否可能影响国家安全和公共秩序的重要因素。

(四)权责划分

《条例》对欧盟和各成员国就FDI安全审查范围和关系进行了界定Reid Whitten. “CFIUS for Europe? New screening of Foreign Direct Investments in Europe ”, The National Law Review, December 12. 2017, https://www.natlawreview.com/article/cfius-europe-new-screening-foreign-direct-investments-europe.:欧盟委员会在FDI安全审查中偏向于建议和咨询角色,发表的“意见”目前暂无法律约束力。各成员国依据本国法规审核外商投资,如果其他成员国和欧盟委员会认为交易可能影响自身安全和公共秩序,则有权发表无约束力意见,相关投资目的地成员国需对意见予以慎重考虑,但拥有对投资交易的最终决定权。

欧盟委员会要求成员国在编纂或修订FDI安全审查法律法规时向欧盟委员会报告,并且成员国每年都应向欧盟委员会提交关于本国外商投资信息的年度报告。此外,欧盟委员会还专门设立一个由各成员国以及欧盟委员会委派代表组成的协调机构,定期召开会议审议外商投资的相关议题,同时,欧盟委员会还在各成员国设立信息渠道联络点以便筛查外商投资项目。

三、对中资企业在欧盟投资的不利影响

第一,《条例》推出标志着欧盟对中国投资的态度出现重大转变,在未来一个时期内中国对欧盟投资可能会出现下滑

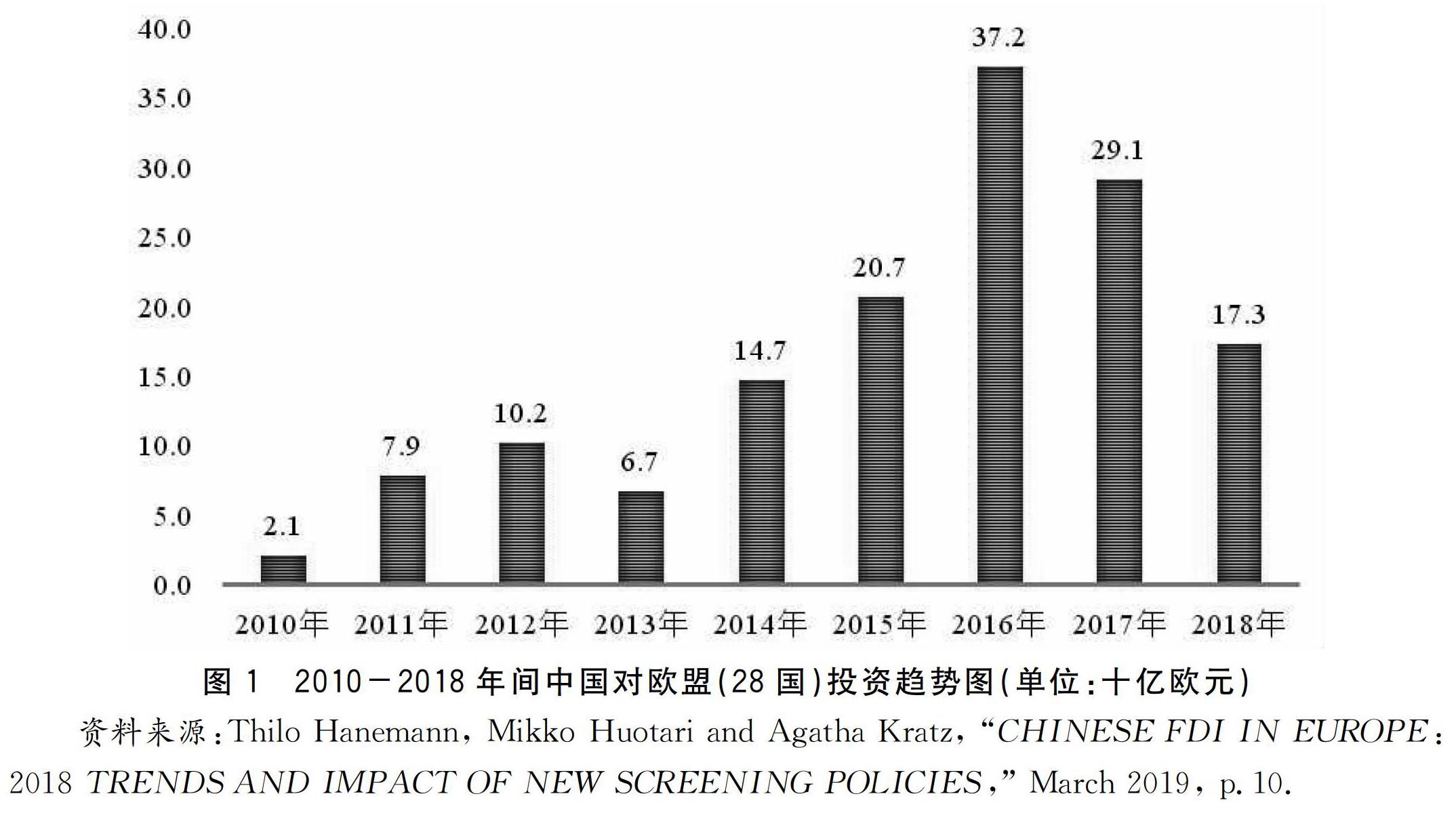

尽管《条例》所构建欧盟FDI安全审查机制并不是一个强有力的集中监管体系,属于适度监管,但是它仍具有历史性意义。2010年以来中国对外投资迅速增长,引发包括美国、加拿大、日本、澳大利亚在内众多发达经济体对本国外商投资政策进行改革,《条例》出现标志着崇尚自由经济的欧盟开始追随这些国家的步伐,在对待中国投资态度上出现重大转变。通过图1可知,自2016年达到历史高峰后中国对欧洲直接投资持续下降,2017年为291亿欧元,较2016年下跌21.8%;2018年为173亿欧元,较前一年下跌40.5%,较2016年下跌53.5%。这在很大程度上与欧盟成员国逐步收紧FDI安全審查政策的趋势相吻合中国政府实施资本管制,流动性收紧也是中资企业减少跨境投资行为的原因,此处不做过多探讨。。以德国为例,其长期居于中资企业在欧洲投资的前三位,2016年中国对德国直接投资达到110亿欧元,占中国对欧盟投资比例的31%,位居第一,而后德国政府对中资企业在德投资的监管态度出现转变,德国经济部(BMWi)对中资企业实施了多个监管第一次:史上首次收回无异议证书2016年,中国福建宏芯基金拟收购德国芯片厂商Aixtron,德国经济部以交易可能影响国家安全为由在出具“无公共安全疑虑”证明后又收回,导致交易重新审核并最终流产。、史上首次以危害国家安全为由禁止交易2018年8月,德国经济部以收购可能危及德国公共秩序和安全为由否决了烟台台海集团对德国Leifeld(全称Leifeld Metal Spinning AG)的收购。该案例是德国政府历史上首次以危害国家安全为由否决外国投资者收购德国企业,标志着德国政府对中资企业在德投资的监管态度已发生根本性转变。以及史上首次未触及审查门槛强行干预2018年,德国政府干涉中国国有企业国家电网投资德国电力输送系统运营商50Hertz股权,导致交易失败。。在这种情况下,2017年中国对德国直接投资占对欧投资的比例迅速下降为4%,2018年虽有所上升,达到12%但仍远低于历史平均水平。由此可以推知,随着欧盟推出FDI安全审查机制,中国对欧盟投资在未来一段时期内可能会出现一定程度下滑。

第二,《条例》的推出可能引发连锁反应,刺激欧盟成员国推出新的监管法规或进一步收紧监管政策,特别是在高新技术和关键基础设施等敏感领域

《条例》鼓励各成员国在一个共同的FDI安全审查框架内实施监管。包括:(1)成员国在编纂或修订相关法律法规时需向欧盟委员会报告,(2)成员国每年都要向欧盟委员会提交本国外商投资年度报告,(3)成员国需设立信息渠道联络点并定期参加专题会议等,这些举措很有可能会刺激那些尚未建立FDI安全审查机制的成员国去起草监管法规。此外,《条例》的推出经过一系列立法过程——2017年9月,欧盟委员会颁布《外国投资者对欧盟直接投资的法规草案》(Proposal for a Regulation establishing a framework for screening foreign direct investment in the European Union),开始正式立法工作。欧盟理事会和欧洲议会分别起草代表各自立场的文件;欧盟理事会、欧洲议会以及欧盟委员会三方进行谈判并达成协议;欧盟各成员国和欧洲议会分别就该议案进行投票并予以通过,最后欧盟理事会于2019年3月批准《条例》,这个过程实际上调动了欧盟各成员国以及欧盟各大机构的力量,促使所有参与者去思考搭建FDI安全审查框架的必要性。

通过表1可知,2017年以来欧盟已有11个成员国已经或打算修订外商投资安全审查制度,其中收紧外商投资监管的国家有6家,包括欧盟三大国——德英法以及意大利、拉脱维亚和立陶宛;打算在短期内搭建FDI安全审查的国家有4家,分别是捷克、丹麦、瑞典和荷兰,还有新设FDI安全审查的匈牙利。由此可知《条例》引发的连锁反应已经初现,未来其他成员国也可能会加入到收紧或新设FDI安全审查机制的队伍中来,这会进一步增加中资企业在欧投资的难度,最直接的影响就是中资企业可能需要应对更多投资目的地国的审查,此外,如若投资交易被认为是“关乎欧盟利益”,欧盟委员会以及所有欧盟成员国都拥有问询和审查权,这在很大程度上延长了交易周期,增加了交易的复杂性和不确定性。

第三,《条例》确定的敏感行业范畴与近些年中资企业在欧盟投资的主要领域有较高重合度,这会进一步增加中资企业对相关行业投资的敏感性,未来中资企业可能要面临更加不利的舆论环境和更加严苛的审核标准

“敏感行业”的提出实际上是欧盟委员会对所谓高端技术流失以及丧失国际竞争力风险的一种回应。部分欧盟国家认为目前中欧双边投资已经出现失衡,中国对欧盟投资远大于欧盟对华投资,中国企业在有目的的投资欧盟最具竞争力的产业和技术。2016年在美的收购库卡时,时任德国经济部(BMWi)部长Brigitte Zypries曾表示:德国欢迎外来投资,但是德国不希望其他国家利用德国对外开放伺机实现自己的产业目的“German economy minister wants toucher foreign investment rules”, Times of News, MGWBh.3.2018.。德国《明镜周刊》甚至撰文称中资企业在中国政府支持下有意寻找并投资德国工业4.0的代表性企业,以实现国家战略目的Tim Bartz, “Chinesischer Mercedes-Aktionr—Der Schrecken der deutschen Industrie”, Der Spiegel, Mrz 2018, http://www.spiegel.de/spiegel/mercedes-anteilseigner-aus-china-li-der-schrecken-der-deutschen-industrie-a-1196331.html.。言外之意,中资企业的投资行为不是基于经济考量,而是源自中国政府的政治意图。德国贝塔斯曼基金研究会(Bertelsmann)在2018年5月曾公布一项基于中国制造2025的统计数据:2014年至2017年间,在被调查的德国本土共计175家中资企业持股比例≥10%的德國公司中,有124家(占比71%)是由中资企业控股的,有112家(占比64%)所处行业与中国制造2025十大重点领域重合。部分欧盟国家认为这种有目的的投资正在让欧洲流失高精尖端技术,在这种逻辑下,德英法等国纷纷加强FDI安全审查,近两年来中资企业已经受到影响。在投资最为活跃的2016年,中资企业在欧盟投资增速超过150%的行业有6个,分别是:半导体(ICT)、工业机械和设备、交通运输和基础设施、消费品和服务、生物医药和航空航天,这与《条例》确定的敏感行业高度重合。随着监管收紧,2018年中资企业对这几个行业的投资规模都出现不同程度下降,最典型的就是对ICT的投资,由128亿欧元下降至27亿欧元,跌幅达到78.9%。可以想见,像美的收购库卡以及北控水务收购EEW这样的交易如果放到现在将会面临更为不利的舆论环境和更加严苛的审核标准。

第四,《条例》审查的关键点在于“背后是否有国家背景的资金支持”以及投资是否体现“互惠”和“公平竞争”原则,中国国有企业或是国有参股企业在欧盟投资时可能会成为众矢之的

部分欧盟国家认为中欧之间的投资环境不公平,缺乏互惠。德法意提交的联合文件中指出欧盟企业在华投资时未能得到平等准入待遇,饱受贸易保护和不公平竞争的侵害。例如中国的某些行业禁止外商投资;或外商只能以合资公司形式进入;或限定外商最高持股比例,或者要求外商以技术换取市场等。与此同时,欧盟却对中国开放,让中国的国有企业有机会使用政府资金有目的的在欧盟进行投资等。这些行为是不公平的,已经对欧盟生产者和消费者产生明显负面影响,因为市场准入不均是对自由竞争的扭曲,对有效市场经济行为构成威胁,它保护竞争力较弱的中资企业,进而对欧盟消费者福利和创新造成不良后果。实际上,随着中国经济的发展壮大,民营企业逐步替代国有企业成为在欧盟投资的主导力量。据统计2010年在欧盟投资的企业中国资占比85%,到2018年已经降到41%。此外,中国政府一直在降低外资准入门槛,相继出台和修订了多部法律法规2016年中国政府将外资企业在华投资由审批制改为备案制;2017年商务部修订《外商投资产业指导目录》,2018年商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》;2019年中国政府出台《外商投资法》。,大幅度放宽市场准入门槛、实施服务业、金融业等多行业的对外开放,保护外商的合法权益,但是这仍不足以打消部分欧盟国家的顾虑。例如,德国政府以投资方为国资背景可能影响国家安全为由先后干涉安泰科技收购德国碳纤维复合材料部件制造商Costes以及中国国家电网收购德国电网营运商50Hertz20%股权。可以预见,未来中国国有企业在欧盟投资时可能会成为众矢之的。鉴于很多在欧投资的中资企业或多或少都存在国资参股的情况,这可能成为欧盟委员会以及成员国干涉或延迟投资交易的口实,进一步增加中资企业在欧盟投资的复杂性和难度。

四、针对不利影响的应对策略

(一)进一步加强中国和欧盟的双边沟通,消除误解并管控风险

在美国提出《外国投资风险评估现代化法案》(简称FIRRMA)意图维护美国在高新技术领域领导权并强化美国外国投资委员会(简称CFIUS)审查权,英国、德国、法国、澳大利亚和日本等世界主要经济体纷纷跟进强化安全管控力度的情况下,欧盟作为世界上仅有的尚未建立FDI安全审查机制的主要经济体,推出FDI安全审查机制是可以理解的,但是我们也需要让欧盟认识到中国对欧盟投资不存在所谓的“买空欧洲”,实际上是一种互利共赢的行为。

首先,中国对欧盟投资的规模并不大。2017年9月发布《欧盟—中国经济关系2025:共建未来》(EU-China Economic Relations to 2025: Building a Common Future)研究报告显示:欧盟和中国之间FDI存量远低于欧盟和美国之间水平。中国在欧盟存量只有欧盟在华存量的20%,仅相当于美国在欧盟存量的1.46%。2017年我国对外直接投资存量与GDP比例仅为11.4%,远不及发达经济体的44.8%,甚至赶不上世界平均水平的34.6%以及发展中经济体的19.8%,可见中欧投资确实存在着失衡,不过不是欧盟对华投资过少,而是中国对欧盟投资尚有很大潜力有待挖掘。

其次,中欧加强合作有利于维护世界和平与稳定。作为世界第二大和第三大经济体,中国和欧盟地处亚欧大陆两端又互为最大贸易伙伴。在川普上台执政后美国大力推行“美国优先”和“逆全球化”战略的情况下,中国与欧盟的合作就显得更加重要。尽管中欧政治体制不同,但是双方都是经济全球化的坚定支持者和维护者,同时也是世界重要的稳定力量,双方应该成为合作共赢的示范者,加强战略对接,共同规划好各领域的互利合作。中欧双方应该成为新型国际关系的推动者,致力于维护经济全球化和多边主义,支持贸易自由化,反对保护主义,双向投资和跨境收购实际上是最好的工具和手段,只有双方坚持平等和相互尊重,坚持聚焦合作,妥善管控和处理分歧,中欧关系才能行稳致远,才能共同维护并完善国际秩序和经济治理体系,构建开放型世界经济。

(二)带动欧盟经济融入“一带一路”和“人类命运共同体”的构想,进一步绑定双方核心利益

“一带一路”作为推动人类命运共同体的重要实践,强调要把“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、绿色之路、创新之路和文明之路,无论那条路都将为中欧双方赢得更多利益。德国联邦外贸与投资署(GTAI)2018年曾发布《新丝路——中国的大规模投资项目》研究报告称,“一带一路”倡议为欧盟企业创造了巨大商机。欧盟技术和品牌与中国资本和市场互为有利补充,在中欧之间、“一带一路”沿线以及世界其他地区都拥有无限合作潜力。“一带一路”将中国与中亚、中东、非洲和欧洲之间连接起来,从市场规模上看,它涵盖了世界绝大多数人口;从经济实力上看,它涵盖了除美国之外绝大多数重要经济体;从发展前景上看,它帮助域内经济体发挥各自优势,打破贸易壁垒,实现不同发展阶段国家的共同发展。在这样的背景下,通过带动欧盟融入到“一带一路”和“人类命运共同体”的构想中,让中资企业在欧投资具有更深一层意义。

首先,中欧双方企业间的合作空间更大,与中资企业合作的欧盟企业,尤其是中小企业可能会赢取更大市场,因为“一带一路”建设为中欧开展第三方合作提供了广阔平台,例如2017年中德企业共同投资建设德拉加齐汗(Dera Ghazi Khan)水泥厂项目,这是迄今为止巴基斯坦建造的最大水泥厂。同年,德国新技术环保公司(Newtec)联合上海机械设备成套集团共同投资巴基斯坦最大城市卡拉奇(Karachi)的城市供水系统,德方提供环保技术,中方提供4亿美元贷款并负责项目基建。

其次,推动中欧双边继续加深合作,尤其是帮助“一带一路”沿线的欧盟各州市经济快速发展。以德国北威州(North Rhine-Westphalia)为例,2018年8月1日英国《卫报》(The Gardian)曾撰文指出,在“一带一路”的推动下钢铁小城杜伊斯堡(Duisburg)今天已经被视为欧洲最重要的交通枢纽和货物集散地之一,目前约有80%来自中国的列车将这里选为欧洲首站。与此同时,北威州也成为中资企业在欧盟投资最为青睐的地区之一,包括上工申贝、海信、华为、联想、北方凌云、徐工集团以及中兴通讯等众多实力较强的中资企业纷纷投资落地北威州,涉及高端装备制造、电子通讯、有色冶炼以及汽车制造等众多行业,极大的推动了北威州经济的发展。

(三)正视欧盟各界对中资企业投资的疑虑,用实际行动逐步打消这种担忧

欧盟对中资企业投资的担忧主要分为两类:一类是对中资企业投资某些行业表示担忧,例如涉及能源和关键行业以及军事安全的投资行为;一类是对中资企业在接手欧盟企业后具体行为的担忧,例如裁员、窃取技术以及不遵守当地法律法规等。必须要承认,在中资企业“走出去”的过程中确实存在一些不足,例如有些中资企业过于功利,未将企业利益与国家利益以及投资目的地国的利益绑定在一起,不认真履行企业社会责任,只盯着资源和技术,甚至是较为敏感的军工技术;不注意与当地政府和行业协会沟通,造成误会越来越大,从而引发当地民众不满。对此,中资企业应该谨慎投资并严格遵守投资目的地国的法律法规和风俗习惯,树立中资企业遵纪守法、服务社会的正面形象,包括(1)严格按照相关法律法规实施投资交易,避免选择敏感行业进行投资;(2)规范员工行为,坚持属地化经营;(3)与投资所在国工会建立稳定沟通渠道,明確劳资双方权利和义务;(4)坚持守法经营,履行社会责任,牢固树立“遵纪守法,服务社会”的观念;(5)注意维护国家和自身形象,摒弃违法的短视行为;(6)坚守职业道德,团结其他中资企业,避免恶性竞争、互相拆台;(7)坚持经济效益和社会效益并重,有取有予的企业发展之路。

此外,雙向投资和收购作为嫁接中国资本和市场以及欧盟技术和品牌的工具起着不可替代的作用,需要让欧盟各界认识到中国投资是可以真正帮助欧盟企业的,尤其是中小型企业。以德国中小企业为例,尽管它们以高度专业化和竞争能力强闻名于世,但实际上这些“隐形冠军”也存在各种问题,包括严重的代际危机、缺少风险投资、规模过小无力开拓国际市场等,中资企业可以为它们带来急需的资金、帮助它们扩大生产规模和研发投入,建立更具竞争力的国际销售网络等,进而推动这些企业实现跨越式发展。

(四)相关政府部门应加强指导和帮助,同时坚决维护中资企业合法权益

中资企业面临的审查压力远高于美国企业,以德国为例,德国政府历史上从未否决一起美国企业在德投资,但对中资企业投资行为却保持警惕。中美两国企业在欧盟的不同待遇提醒我们:中资企业在欧投资会受到很多因素干扰,包括意识形态、政府关系以及经贸联系等,是极为复杂且有时是难以把握的,再加上欧盟搭建FDI安全审查框架,更进一步增加了投资交易的难度。在这种情况下,建议中国政府探寻建立国家救济渠道,就中资企业在跨境投资过程中遇到的不公正待遇给予指引和帮助。国家相关职能部门可组成类似于美国CFIUS的机构,统筹多部门力量共同维护中国企业海外合法权益,包括(1)编纂海外投资安全指南,帮助中资企业熟稔欧盟和各成员国的法律法规以及投资环境;(2)帮助中资企业在欧盟合法合规的完成投资程序,协助中资企业对接投资目的地国和欧盟相关部门;(3)坚决捍卫中资企业合法权益,如果投资目的地国或欧盟无端禁止交易执行,可帮助中资企业寻求司法救济;(4)在中欧双边投资协定(Bilateral Investment Treaty)的框架下,通过谈判为中资企业争取合法权益。例如,要求欧盟尽快统一FDI安全审查标准,进一步细化FDI安全审查的适用范围,寻求搭建中欧双边共同参与的争端解决机制等。

结 语

《条例》的推出实际上是对中资企业近几年在欧盟投资出现井喷式增长现象的一种回应,尽管监管力度远不及美国CFIUS以及世界其他主要经济体,但是它标志着欧盟第一次拥有了对“关乎欧盟利益”的FDI安全审查权,将对中资企业在欧盟投资产生极大影响。对于中资企业来说,实施“走出去”的发展战略,通过跨国投资持续不断进行技术积累和升级已经成为发展必然,因为中国经济转型是不可逆的发展趋势,所以中资企业在欧盟投资的步伐不会停止,就投资规模而言只会越来越大,就投资领域而言只会越来越高端,所以更要警惕对中国投资的偏见,我们应该谨慎管控分歧,逐步让欧盟认识到中资企业为欧洲带了切实利益,只有这样才能真正实现合作共赢。

(责任编辑:晓 亮)

Abstract: In March 2019, the European commission approved the EU foreign direct investment review regulations. The EU version of FDI security review mechanism was finalized. The regulations have been clear about the censored objects and industry, assessed the rights and obligations of the European commission and member states as well as the review process. It will adversely affect Chinese companies' investment in Europe and will further stimulate the EU member states to further tighten foreign investment policies, especially in the new innovative technologies and key sensitive sectors such as infrastructure. China needs to respond actively at the national and corporate level to avoid risks.

Keywords: Chinese Enterprises; Cross-border Investment; European Union; FDI National Security Review; China-EU Relations