消防服的研究进展

——基于Web of Science数据库的CiteSpace分析

江 舒,田 苗,李 俊,2

(1.东华大学 a.服装与艺术设计学院;b.现代服装设计与技术教育部重点实验室,上海 200051;2.同济大学 上海国际设计创新研究院,上海 200092)

消防服是保护消防员人身安全的重要防护装备。GA10—2014《消防员灭火防护服》标准规定了消防服须具有4层织物结构,分别为外层、防水透气层、隔热层和舒适层。其用途与结构的特殊性决定了它具有较好的耐高温与阻燃隔热性能。在复杂多变的火场中,消防服降低了高温辐射对消防员的直接伤害,保障了作业人员的生命安全与消防工作的效率。随着工业化进程的深入,消防工作将面临更多严峻的考验,深入研究消防服有着重要的实用价值。

20世纪50年代,消防服相关研究逐渐系统化[1]。国内外学者[1-5]针对适用于消防服的耐热阻燃材料及面料的不同组合开展了诸多性能测试研究,目的在于提高消防服整体的热防护性。目前,除了市场中常见的消防服用面料,如Nomex(芳纶1313)、PSA(芳砜纶)等纤维织物,已有研究[6-10]考虑将相变材料与气凝胶运用于消防服面料中,结果表明材料可提高消防服的热防护效率,增加保护时间。然而,高热阻与低透湿性的特点使长时间处于热暴露中的消防服及衣下空间蓄积热量[11],存在皮肤烧伤风险。人体在热应力的作用下产生体温升高、大量排汗等生理反应,甚至出现严重的热应激效应损害人体健康[12]。因此,许多学者探究了穿着消防服作业时的人体生理变化[13],从调整执行任务的方式[14]、采用多种主动冷却手段[15]等方面,研究如何降低热应变,减少消防员受到的伤害。消防服的研究侧重防护功能,但活动性与舒适性的需求依然不可忽视。厚重宽大的消防装备在一定程度上阻碍了人体活动,降低消防作业效率。探究着装人体活动变化,优化消防服结构与功能设计,使之更符合人体工效学是目前的研究热点之一[16-17]。

随着研究体系的完善,消防服研究领域形成了多样化的研究中心与前沿分支。为更好地理清消防服研究的发展脉络,可以使用文献计量法剖析消防服研究现状。CiteSpace知识可视化软件是一种知识图谱绘制工具,可以将一个学科领域的研究发展过程展现于引文网络图谱,并标识出作为知识基础的引文节点文献和共引聚类所表征的研究前沿[18]。目前,CiteSpace已运用于服装领域[19-20],用以考察学科的研究动态,但尚无针对消防服这一具体类别的分析。

本文选取了1991—2018年Web of Science核心合集中有关消防服研究的500余篇文献,利用CiteSpace软件进行合作网络、共现网络、共被引网络等可视化图谱分析。目的在于把握该领域的发展现状、研究热点及动态前沿,预测未来发展趋势,为深入开展相关研究提供参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源与处理

本次研究对象为消防服,在Web of Science核心合集数据库中对主题为消防服的文献进行检索,检索策略如表1所示,共获得文献555篇。设置时间跨度为1991—2018年(至2018年10月28日),包含过去28年的检索记录。数据下载为全纪录与引用的参考文献纯文本格式,便于软件在合作网络、关键词共现、文献共被引分析中的数据处理。

表1 检索策略Tab.1 Search strategy

用CiteSpace中的数据处理工具对下载的所有数据记录进行除重,最终过滤出文献共550篇,用于后续的分析。

1.2 研究方法

将获得的数据记录导入CiteSpace5.3.R4。设置参数:时间分区1991—2018年,切片单位1年,主题词来源默认全选,阈值选择Top50,不剪枝,可视化默认系统选择。节点类型分别选择机构、国家合作网络、关键词共现、文献、作者、期刊共被引,单独绘制可视化图谱。

软件生成的图谱由节点和连线组成。节点代表选择的作者、国家、机构、被引文献等元素,连线表示其两端元素具有合作、共现或共被引的关系。连线与节点颜色表示首次出现或被引的时间。节点外圈颜色代表中介中心性,用以发现与衡量文献的重要性;中心颜色表示文献的爆发性。节点大小表征了出现或被引频次[21]。

2 文献统计分析

使用Web of Science中“创建引文报告”功能,对555篇文献进行处理,获得2 442篇去除自引的施引文献,分别按出版年进行分析(图1)。研究期间内,发表文献数量和施引文献数量整体均呈增长趋势。该现象表明有关消防服的学术成果日渐丰富,学者们越来越关注消防安全问题。1991—2000年,发表文献数量较少,10年内年平均文献数量低于5篇。施引文献的数量与变化与发表文献相似。此时消防服研究还处于起步阶段,学者们集中于开发评估消防服热防护性的测试方法,考察消防员作业时生理及心理的变化。2001—2009年,研究步入发展期。发表文献数量的年平均增长率为23.3%,其中2007年与2009年存在小幅度的负增长,但在合理的波动范围内。施引文献数量的年平均增长率为22.1%,与发表文献相似。文献数量呈逐年递增趋势,但增长率却逐年递减,表明2006—2009年内研究发展速度放缓。2010—2017年,年均发表文献数量超过40篇,年均施引文献数量超过200篇,研究进入相对繁荣期。2018年因文献记录不完整而不纳入分析。

图1 出版文献及引文数量Fig.1 Number of published articles and references

使用Web of Science中“分析检索结果”功能,获得99种不同的研究方向,主要研究方向为材料科学(38.6%)、工程学(32.8%)、公共环境职业健康(14.6%)、心理学(8.3%)、体育科学(7.7%)等。结果表明,消防服研究广泛应用于多种领域,常使用材料科学、工程学的研究办法来改善职业健康,包括消防员的生理与心理问题。获得文献来源出版物共270个,主要期刊为Textile Research Journal(5.8%)、Ergonomics(5.0%)、Fire Technology(4.0%)、Journal of Occupational and Environmental Hygiene(3.1%)等,涉及纺织材料、人体工程学、消防技术、职业卫生与医学等多种领域。前10种主要期刊平均影响因子(Impact factor,IF)为1.951。因此,消防服研究常伴随着多学科的交互融合,且目前仍围绕纺织科学和人体工效学两大主题展开研究工作。然而,IF反映该领域在学术界的认可度并不高,主要是由纺织服装学科的性质决定(表2、表3)。

表2 主要研究方向文献数量Tab.2 Main research directions and number of articles

表3 主要期刊文献数量Tab.3 Number of main publications and articles

3 共引网络分析

3.1 国家、机构合作网络

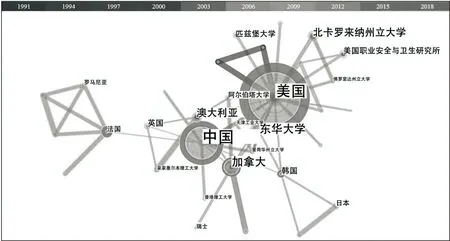

节点类型同时选择国家和机构,绘制出国家、机构合作网络图谱,共80个节点、138条连线,网格密度为0.0437。如图2所示,中介中心性较强的国家依次为美国(0.18)、中国(0.1)、加拿大(0.1),在消防服研究领域具有重要影响力。节点与连线颜色表明美国与加拿大开展相关研究工作较早。出版文献数量与高质量的学术成果反映了美国在消防服研究领域的重要地位。由于美国、加拿大两国地广人稀,森林覆盖面积大,夏季持续高温干燥的气候易导致破坏性极大的森林火灾,做好消防工作、保障消防员安全一直是当地的热点问题。中国针对消防服的研究虽然起步较晚,但文献数量仅次于美国,表现出较高的研究热度。

国家合作网络显示,美、中、加三国之间学术交流密切,且与英国、法国、瑞士等国家建立了合作关系。前5位高产机构依次为东华大学(41)、北卡罗来纳州立大学(23)、阿尔伯塔大学(16)、匹兹堡大学(14)与美国职业安全与卫生研究所(13)。除东华大学来自中国外,其他四所均为美国研究机构。机构合作网络显示,东华大学、爱荷华州立大学、阿尔伯塔大学、天津工业大学等机构间存在学术合作关系,但整体机构间合作还有待加强。

3.2 核心作者

共被引作者由两个作者共同被其他文献引用产生,高影响力作者的学术成果总是被引次数多,中心性高代表该作者的研究内容是研究领域内重要的转折点。生成的作者共被引网络图谱共489个节点,1 987条连线,网格密度0.016 7。图3显示了聚类后的图谱。软件识别出最大的5个集群依次为热防护性、热应力、补液、步态、通风,轮廓值(S值)分别为0.814、0.685、0.872、0.843、0.948,均接近1,表明以上聚类的内部同质性较高,获得的结果可信。图3可以直观地发现,#0热防护性和#1热应力是拥有被引作者最多的两个集群。通过局部放大图可知,Torvi DA、Song GW、Barker RL和Rossi R是研究消防服及服用面料热防护性能的核心作者。Holmer I、Mclellan TM、Havenith G、Barr D和Cheung SS在研究穿着消防服时人体受到的热应力方面有着突出贡献。

图2 国家、机构合作网络Fig.2 National and institutional cooperation networks

图3 作者共被引网络Fig.3 Co-cited author network

表4为出现频次与中介中心性分别排名前5位的共被引作者。出现频次最高的作者Rossi R主要致力于热生理模型的研究,还涉及热防护性能测试、衣下空气层形态及分布、服装微气候中热传递过程等多方面[22-25]。Barker RL研究内容广泛,主要讨论了不同暴露条件下消防服的热防护性能[26],以及消防服材料的传热与储热等内容。Torvi DA不仅具有高出现频次,且呈现出强中心性,其研究内容具有很高的价值。20世纪90年代末期,他基于小尺寸台式测试,分析了织物与传感器间空气层的对流、传导、辐射热传递过程,并建立了“织物-空气层-传感器”系统一维热传递模型[27]。在此基础上,Song GW[28]开发了一种数值模型,能够预测服装与假人皮肤间空气层的热传递过程。Cheung SS、Barr D、Simth DL与Meclellan TM均是消防服热应力研究的核心作者。此外,以上作者致力于降低人体的热应激反应,常涉及冷却方法与装置的研究,因此具有很强的中介中心性。Coca A来自聚类#4步态,他注意到消防装备对人体活动的限制,专注于消防服活动性与舒适性的研究。分析发现,除Coca A以外的其他作者均来自最大的两个聚类,高被引频次与强中心性再次验证了热防护性与热应力是消防服领域最活跃的两个研究主题。

表4 按频次和中心性排序的共被引作者Tab.4 Co-authors sorted by frequency and centrality

3.3 共被引文献分析

特定的研究领域可以被概念化为从研究前沿到知识基础的时间映射[29]。若将数据库中获得的论文作为研究前沿,那么被引文献则形成了相应的知识基础。文献共被引分析方法被广泛地应用于挖掘特定领域的研究进展。利用CiteSpace提取参考文献9 948篇,选择每个时间切片中常被引的前50篇绘制共被引文献网络图谱,共429个节点,1 167条连线,网格密度0.012 7。聚类后,模块值(Q值)为0.830 3,显示划分出的集群结构显著。网络平均轮廓值(S值)仅0.296 6,这是由于小规模集群的轮廓值过小导致。主要集群的S值均大于0.5,显示聚类合理。因此本文以分析有效集群为主,小集群仅作为参考。

CiteSpace依据谱聚类算法提供自动聚类的功能,选择从标题中提取聚类关键词,使用对数似然比(log-likelihood ratio,LLR)算法提取的关键词表现集群的独特性,图4是获得的聚类网络。研究主题包括#0物质传递、#1多伦多消防员、#2个人冷却装备、#4生理职业标准、#5外层服装组合、#6热应力、#7消防服、#9相变材料涂层织物,其中#0、#1和#2是软件识别出的最主要消防服研究主题。最大集群S值为0.819,表现出最高的同质性水平,集群包含66篇参考文献,平均引用时间为2012年,主要研究消防服的质传递过程。从主要文献及代表作者可以发现,实验法和数值模拟是研究面料层间及衣下空气层质传递的重要手段。第二大聚类S值为0.803,包含45篇文献,引用高峰期在2005年。该聚类与热应力的结构位置相近,表明两个集群联系密切。其研究内容是通过研究多伦多消防员作业时的生理变化,衡量人体受到的热应力水平。#2个人冷却装备与#1多伦多消防员存在重叠部分。冷却装置是消防服领域的重要研究内容,利用#9相变材料降低人体热应力被证实为一种有效的方法。改变聚类词方法,集群#7出现“动作”“步态”等主题,可以确定该聚类主要关注消防服对人体肢体活动及步态特征影响的生物力学研究。

使用软件的“突发性检测”功能获得14篇具有高突发性的参考文献,表5显示了前10篇的具体信息。2008年,Keiser C等[30]研究了穿着消防服时出汗假人躯干表面的水分分布与多层织物间的水分传递过程。SONG G[31]利用三维人体扫描及逆向工程技术测量了不同消防服下的空气层,利用燃烧假人评估空气层与热防护性的关系。因此,不同功能的假人及三维扫描技术逐渐应用于检测消防服的性能。

图4 文献共被引网络Fig.4 Co-cited literature network

参考文献强度时间2000—2018年KEISERC,2008,TEXTRESJ,V78,P6043.38332013—2015SONGG,2007,JINDTEXT,V36,P1935.02232012—2014COCAA,2008,EURJAPPLPHYSIOL,V104,P3513.41872011—2012VONHEIMBURGE,2006,ERGONOMICS,V49,P1114.74192009—2013GIESBRECHTGG,2007,AVIATSPACEENVIRMD,V78,P5614.48992009—2011CHITRPHIROMSRIP,2005,HEATMASSTRANSFER,V41,P2064.74192009—2013BARKERRL,2006,TEXTRESJ,V76,P27,5.37542008—2014DREGERRW,2006,ERGONOMICS,V49,P9113.92492007—2012SELKIRKGA,2004,JOCCUPENVIRONHYG,V1,P5219.25062006—2012ROSSIR,2003,ERGONOMICS,V46,P10175.10242006—2011

突发性文献被频繁引用集中在2006—2015年,且这些文献大多数仍来自最大的两个主题集群。突发持续时间表明Rossi R、Selkirk GA、Dreger RW和Barker RL发表成果持续高被引达6年以上,而邻近的几篇文献的突发性持续时间大大缩短为2~3年,2015年后未再检测出具有突发性的文献。

4 研究热点与前沿

相较文献共被引需通过聚类词和关键文献分析获得结果,共词分析获得的网络图谱更加直观,利于研究者对研究领域的热点主题进行分析。使用关键词共现方法,可以获得消防服的热点主题。CiteSpace提供了两种提取关键词的方法:第一种是文献的原始关键词;第二种是从标题、作者关键词、摘要中共同提取并处理后的名词术语。本文选择的是第一种方法,可视化方法选择时区视图,从时间维度上展现研究的演进。

表6分别显示了前十位高频与强中心性的关键词。出现频次最高的是消防员、防护服,界定了研究领域。其次是性能、运动、热应力,分别指出了研究的目的、条件与指标。针对消防服的研究主要目的是提高服装的防护性与舒适性,相关实验通常是在模拟消防工作的运动中完成;在此过程中,采用生理指标衡量热应力水平,从中心性列表中也可以获得温度、心率等相关指标。另外,对面料本身结构、性能等的研究也必不可少。暴露是中心性最强的关键词,学者们常探究不同暴露条件下的消防服性能,如低辐射热暴露、高辐射热暴露、冷暴露等。

表6 按频次和中心性排序的关键词Tab.6 Keywords sorted by frequency and centrality

根据发表文献数量,将研究期分为4个时间段(阶段Ⅰ,阶段Ⅱ,阶段Ⅲ和阶段Ⅳ),图5显示了四个阶段的共现词网络,可获得不同时期的研究主题。

图5 共现词网络Fig.5 Collocate network

1)阶段Ⅰ:“防护服”“热应力”及生理指标是最主要的关键词。热应激的预测常基于人体热调节模型,如Stolwijk的25节点模型、Gagge的双节点模型、15区段的Fiala模型等,预测皮肤温度、核心温度等生理参数,评估消防员的热应激反应。国际标准化组织(ISO)制定了一系列热应力与热应激评估的标准[32]。其中,ISO 7243—2017提供了基于WBGT(湿球温度)指数的评估热环境的简单方法。通过人体热平衡方程计算获得的热应激指标(PHS)可用于热应力与最大暴露时间的分析,这种方法被ISO 7933—2004采用。在极端热环境中,为了评估暴露于热环境中的热应力,ISO 9886—2004规定了生理参数及生理反应的测量方法。此外,Moran DS[33]于1998年提出了基于核心温度和心率的PSI(physiological strain index)生理应激指标。多次人体实验验证了在大多数环境条件和活动水平下,PSI指标可以较好地反应人体的热应激水平。Havenith G探究了人体生理参数与热应激反应的关系,在人体皮肤出汗的研究上做出了巨大贡献。

2)阶段Ⅱ:新增了“热”“暴露”等关键词,以及“闪火”“皮肤烧伤”等次级词。消防服的热防护性能的研究主要利用皮肤烧伤等级和达到二级烧伤的时间作为评价指标,常基于皮肤传热模型(Pennes生物热传递模型、生物热波模型)与皮肤烧伤预测模型(Henriques烧伤积分模型、Stoll二级烧伤准则)。皮肤模拟传感器被开发以更好地模拟皮肤并获取皮肤表面的热信息。ISO与ASTM国际标准机构制定的织物热防护性能测试标准的热暴露类型包括明火和辐射热暴露,热流密度设置在5~84 kW/m2,包含了低热至高热多种情况。燃烧假人测试方法实现了三维人体不同部位的烧伤预测,统一规范的实验方法被纳入ASTM F1930—2000与ISO 13506—2008。

3)阶段Ⅲ:研究步入繁荣期,水分对热防护性的影响、空气层的热传递及负荷下的步态稳定等内容成为消防服研究的热点。目前,对水分的探究尚处于织物实验阶段,常在热暴露前润湿织物或使用蒸汽发生装置进行研究。内外层织物的水分对热传递的影响有着显著差异[34]。在6.3 kW/m2低辐射暴露下,含水量为织物质量的15%时,热防护性最差[35]。这些结论显示了水分对消防服热防护性能的复杂影响。衣下空气层厚度的大小及分布显著影响传导、对流和辐射传热。非接触式三维人体扫描被用于获得衣下空气层的分布情况,以研究与服装热防护性能的关系[31]。由于难以通过实验获得空气层的传热过程,学者们建立了一维及多维的空气层传热模型[27-28]。基于面料收缩与运动产生的空气层厚度的变化,动态的传热模型开始确立[36]。在消防服对人体步态影响方面,利用三维动作捕捉系统获得消防员穿着消防服、消防靴,佩戴自给式呼吸器(SCBA)时的关节活动角度(ROM),以评估装备对人体活动性的影响[37-38]。近年来,足底压力中心(COP)的运动轨迹及速度变化被用于考察穿戴消防装备后的步态稳定性,提示了负重可能带来的身体疲劳与骨肌损伤风险[39]。

4)阶段IV: 水分对热防护性能的影响研究显示出较强的持续性。多种热暴露条件、多层织物性能、水分分布与含量、空气层厚度及位置被更多地列入讨论。模拟人体的圆柱出汗躯干和出汗假人被广泛地用于研究高温液体、蒸汽与低辐射热对消防服热防护性的影响[30,40]。由于火灾环境的危险性,针对消防服的研究无法使用真人进行测试,数值模拟成为建立热湿传递模型、预测温度及烧伤的主要手段。由以上演化路径可知,热应力是贯穿始终的经典主题。随着研究的深入,产生了多样化的学科分支,近年来出现了“微胶囊”“通风”“自然对流”等关键词。由此推测,未来的研究方向将会涉及采用新兴科技开发适用于消防服的功能性面料以增加热防护性能,以及运用通风散热手段以降低热应激等方面。

5 结 论

本文利用CiteSpace软件对1991—2018年消防服研究的相关文献进行数据可视化处理,剖析了研究现状与动态前沿。

发表文献和施引文献数量整体均呈增长趋势,局部存在合理波动。近年来,年均发表文献数量超过40篇,年均施引文献数量超过200篇,表明消防服已引起学术界的广泛关注。主要研究领域为材料科学与工程学,期刊涉及纺织材料、人体工程学、消防技术、职业卫生与医学等学科,反映了较强的学科交叉特点。

美国、中国、加拿大是消防服研究的主要国家。出版文献数量与高质量的学术成果反映了美国在消防服研究领域的重要地位。东华大学、北卡罗来纳州立大学、阿尔伯塔大学作为高产机构,其研究成果具有重要影响力。Torvi DA、Song GW、Barker RL和Rossi R是研究消防服热防护性能的核心作者。Holmer I、Mclellan TM、Havenith G、Barr D和Cheung SS在消防服热应力的研究中具有突出成就。

物质传递、热应力、冷却装置研究是最重要的主题。基于人体热调节模型,预测皮肤温度、核心温度、心率等生理参数以评估消防员的热应激反应,包含多层织物、水分含量与分布、空气层厚度和位置的热湿传递理论日渐确立。数值模拟方法已成为评估消防服热防护性能的主要手段。未来的研究方向将会涉及采用新兴科技开发适用于消防服的功能性面料以增加热防护性能,以及运用通风散热手段以降低热应激等方面。