乳腺导管灌注联合电刺激治疗哺乳期乳腺炎疗效探讨

卢靖宇 张劲帆 李航

[摘要] 目的 探讨乳腺导管灌注联合电刺激治疗在哺乳期乳腺炎的疗效。方法 方便收集2016年5月—2018年5月就诊并确诊哺乳期乳腺炎的患者114例,随机分为灌注组(乳腺导管灌注联合电刺激组)及对照组(普通理疗组)。比较两者的疗效。结果 灌注组的总有效率为95.0%(χ2=3.890),明显高于对照组;其中脓肿形成率为5.0%,平均治愈时间(4.01±1.38)d(t=-0.953),回乳率为8.3%(χ2=6.333),均低于对照组(P<0.05)。灌注组和对照组治疗前的白细胞计数及CRP值两组间差异无统计学意义(P>0.05),灌注组患者在治疗后第3天复查白细胞计数(8.73±1.08)×109/L、CRP(27.88±14.39)mg/L;治疗后第7天白细胞计数(7.65±0.77)×109/L、CRP(11.21±4.31)mg/L;两次复查数值均较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 乳腺导管灌注联合电刺激疗法优于普通理疗法。

[关键词] 乳腺导管灌注;电刺激;哺乳期乳腺炎

[中图分类号] R978 [文献标识码] A [文章编号] 1674-0742(2019)09(a)-0004-04

[Abstract] Objective To investigate the efficacy of breast ductal perfusion combined with electrical stimulation in the treatment of mastitis in lactation. Methods Convenient select a total of 114 patients with breast mastitis diagnosed between May 2016 and May 2018 were enrolled. They were randomly divided into the perfusion group (mammary duct perfusion combined with electrical stimulation group) and the control group(common physiotherapy group). Compare the efficacy of both. Results The total effective rate of the perfusion group was 95.0%(χ2=3.890), which was significantly higher than that of the control group. The abscess formation rate was 5.0%, and the average healing time was(4.01±1.38) d (t=-0.953). The delactation rate was 8.3%(χ2=6.333) were lower than the control group(P<0.05). There was no significant difference in white blood cell count and CRP between the two groups (P>0.05). The perfusion group reviewed the white blood cell count on the third day after treatment (8.73±1.08)×109/L, CRP(27.88±14.39)mg/L; white blood cell count (7.65±0.77)×109/L, CRP (11.21±4.31)mg/L on the 7th day after treatment; the two review values are lower than the control group,the difference was statistically significant(P<0.05). Conclusion Breast ductal perfusion combined with electrical stimulation is superior to common therapy.

[Key words] Breast duct perfusion; Electrical stimulation; Lactating mastitis

母乳喂養是建立母婴关系的重要桥梁,婴儿可以从母乳中得到必需的营养和抵抗力。但在我国,因人口基数大,年出生率高(尤其随着二胎政策的开放),乳房相关的卫生知识普及不尽如人意,以及各种环境因素、饮食、生活节奏的改变,以及产褥期的心理压力等种种原因最终导致的哺乳期乳腺炎,是目前产褥期女性最常见的疾病。其对母乳喂养造成极大影响,危害女性的身心健康。该疾病在临床上会呈现出不同的表现,轻者乳房肿痛,可触及结节或肿块,重者可出现高热畏寒、皮肤红肿、直至形成脓肿等[1]。传统的治疗方法是通过手法排乳或早期静脉应用抗生素,若炎症进展为脓肿,即切开引流。但是传统的治疗方法不仅历时长,而且相当部分的患者最终仍进展为乳腺脓肿。该文方便选取2016年 5 月—2018 年5月在该院就诊并确诊哺乳期乳腺炎的患者114例通过回顾性分析,比较传统疗法与实验疗法(乳腺导管冲洗+穴位电刺激疗法)对哺乳期乳腺炎的近期疗效,以探讨实验疗法的安全性及可靠性。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

方便选取在该院就诊并确诊哺乳期乳腺炎的患者114例(参照2014年出版的《乳腺病学》中对乳腺炎定义[2]进行诊断),随机分为灌注组及对照组。两组病例均有局部皮肤红肿、明显乳房疼痛、乳房硬块、伴或不伴发热与畏寒,并经2名副高及以上级别彩超科医生共同诊断为哺乳期乳腺炎,且排除乳腺脓肿。经彩超检查提示已形成脓肿需手术治疗的患者为排除病例。该研究通过该院医学伦理委员会审批。患者及家属术前均签署手术知情同意书。

1.2 治疗方法

普通理疗组(对照组):单纯手法排乳加用外敷冰袋,在此基础上应用头孢类抗生素。

灌注组:在以正确的手法按摩乳房的基础上,先将淤积的乳汁抽吸出来并扩张乳头输乳管,再将溶解类药物及生理盐水直接注入病变的乳导管中,并使用WH-290乳腺治疗仪进行穴位理疗,即将电极置于:乳根、期门、鹰窗、胸乡、食窦、膻中7个穴位,每次电刺激理疗3 min更换1次穴位,7个穴位走完后,再将电极置于疼痛最明显处,反复治疗,总时间30 min。同时静脉使用头孢类抗生素。

上述两种治疗过程中,每日治疗前床边彩超检查,如出现脓肿形成,则终止相应治疗改行切开引流或者置管引流。

观察指标:治疗前后的白细胞计数及CRP值(指治疗前、治疗后第3天、治疗后第7天)、继续哺乳人数、复发人数、是否进展为脓肿人数、治愈所需时间。中位随访时间为1个月。

1.3 疗效评估

①治愈:乳房红肿热痛等临床症状消失,体溫降至正常,乳汁通畅,颜色正常,白细胞计数及超敏CRP降至正常范围;②有效:乳房红肿热痛症状明显减轻,CRP较治疗前下降;③无效:症状无改善或加重,触诊有波动感,彩超提示有脓肿形成[3-4]。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.2统计学软件进行分析,计数用百分比(%)表示,组间比较进行χ2检验,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

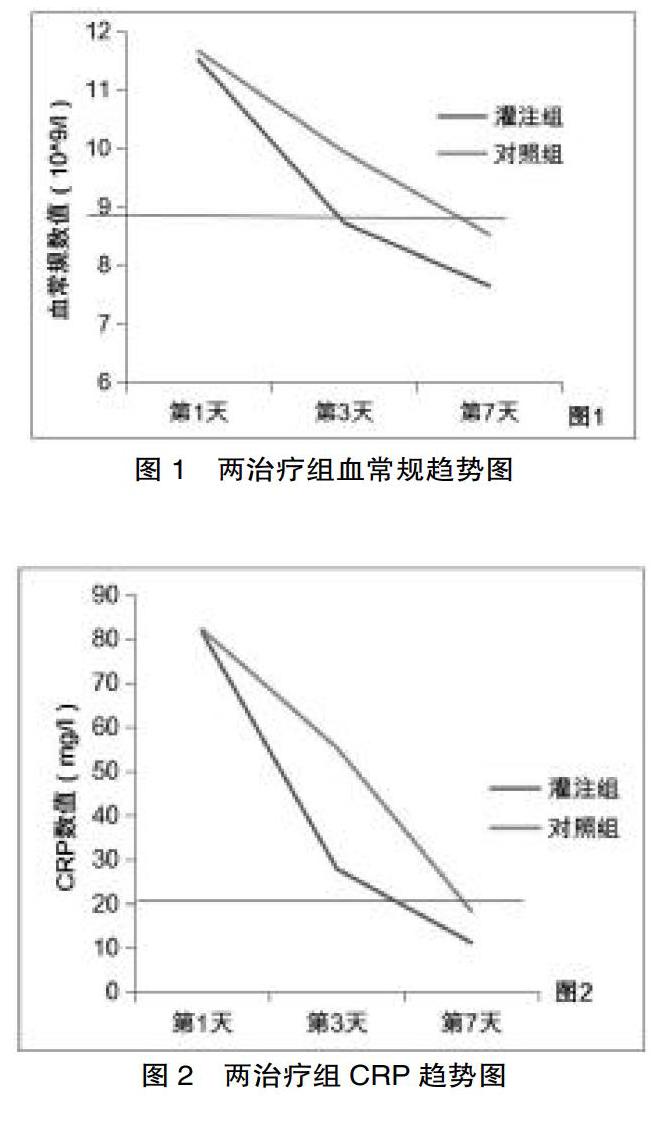

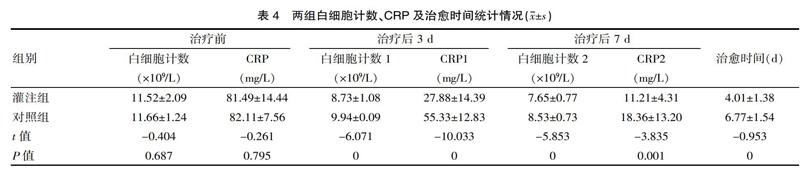

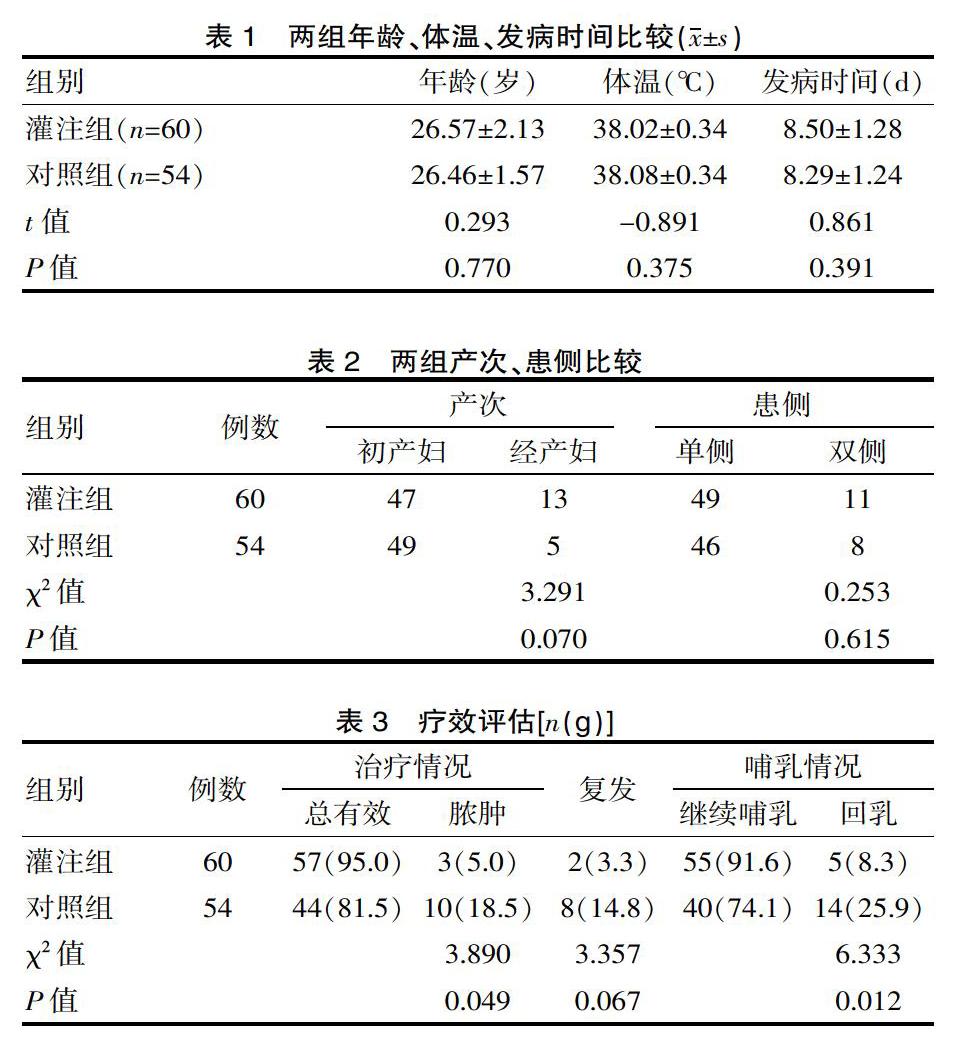

将治愈和有效合并统计,记为总有效人数。两组患者在年龄(t=0.293)、体温(t=-0.891)、产次(χ2=3.291)、患侧(χ2=0.253)、发病时间(t=0.861)及治疗前白细胞计数(t=-0.404)及CRP(t=-0.261)方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1、表2,可进行比较。灌注组的总有效率为95.0%,明显高于对照组;其中脓肿形成率为5.0%,平均治愈时间(4.01±1.38)d,回乳率为8.3%,均低于对照组(P<0.05) 见表3、表4。其中灌注组复发率3.3%(χ2=3.357),虽低于对照组,差异无统计学意义(P>0.05)。灌注组患者在治疗后第3天复查白细胞计数(8.73±1.08)×109/L、CRP(27.88±14.39)mg/L;治疗后第7天白细胞计数(7.65±0.77)×109/L、CRP(11.21±4.31)mg/L;两次复查数值均较对照组低(P<0.05),见表4、图1、图2。

3 讨论

哺乳期乳腺炎是哺乳期女性的常见疾病,其发病率为3%~33%[5],该病减少了母乳喂养对母婴的保护作用[6];经常造成哺乳期妇女过早的回乳;或脓肿形成,部分患者因切开排脓或反复复发或多次外科介入致使乳房外形不可逆性的改变。对于罹患哺乳期乳腺炎的患者,寻找合理有效的治疗手段,尽早的处理,防止乳腺炎向乳腺脓肿进展,是临床不断探索的方向。

究其原因,哺乳期乳腺炎的发病机制主要有两个方面[7]:①乳汁淤积:初产妇往往缺乏哺乳经验,未排空乳汁。患有乳头内陷或畸形的产妇,婴儿吸吮费力或无法吸吮,常导致乳汁淤积-乳头皲裂哺乳时疼痛,造成乳汁不能充分吸出,致使乳汁淤积,婴儿摄食不足吸吮更猛,又使乳头皲裂加重,最终形成恶性循环。另外乳汁又是理想的培养基,有利于细菌的生长繁殖。②细菌入侵:乳头破损或皲裂,使细菌沿淋巴管入侵是感染的主要途径,细菌也可直接入侵乳管,上行至腺小叶而致感染;其他部位感染细菌由血液循环至乳房。

传统静脉使用抗菌素联合手法排乳,其抗菌药物治疗周期长,并且传统手法按摩排乳,在乳房过度充盈时,产妇疼痛难忍,若力度控制不当,很容易因过度挤压,出现乳房水肿,产妇临床症状加剧[8],甚至导致乳管破裂,加速脓肿形成,同时也加重了产妇哺乳期心理负担。从图1、图2可以明显看出灌注组在炎症指标达到正常值所需的治疗周期短,差异有统计学意义(P<0.05)。

因乳腺导管集中开口于乳头,在集合处最为狭窄,乳汁容易淤积在此处。该研究灌注组通过细探针,探及乳管开口,将所需冲洗液直接注入导管内,且药物浓度低,其可弥散至乳管深处,通过抑制管壁炎性细胞浸润和减少管腔内分泌物,使乳房胀痛减轻、包块变软[9]。这种低频脉冲电刺激对神经肌肉组织有明显的兴奋作用,可使肌肉产生被动节律收缩,促进血液循环和神经体液调节,尤其能改善分泌功能,加速炎症产物的吸收,亦可刺激机体释放内啡肽,内啡肽具有一定的镇痛作用。在溶解完絮聚物后,配合正规的手法,将积在乳管内的物质排出,疏通管道。

该研究灌注组总有效率为95.0%(57/60),(P<0.05),该数据与林艺淇[8]相关研究基本相似,其有效率达96.0%(48/50)(P=0.06),提示灌注组的明显优势,普通理疗组的平均治疗周期为(6.77±1.54)d,普遍超过1周时间,并且再次淤积的复发率高[10],而灌注组的平均治疗周期为(4.01±1.38)d,明显缩短疗程,差异有统计学意义(P<0.05)。在该研究中,灌注组复发率仅为3.3%,明显低于普通理疗组,差异无统计学意义(P>0.05),这可能基于该研究例数较少的原因,将会在往后的研究中继续增加样本量,以期得到更有利的统计数据。另一方面灌注组在脓肿的形成率(5.0%)上也明显低于普通理疗组。灌注疗法明显降低手术率治疗机率,减少因手术带来的乳房畸形,改善患者的生活质量,降低回乳率,不仅利于患者自身的恢复,也利于婴幼儿营养的需求。