休闲体育与社会分层的中西考察

——基于文献的比较

陈靖茹,沈世伟,闫 芝

(1.宁波大学 宁波大学昂热大学联合学院,浙江 宁波 315211;2.宁波大学 中欧旅游与文化学院,浙江 宁波 315211;3.山东大学 哲学与社会发展学院,山东 济南 250100)

随着改革开放逐渐深化,中国的社会阶层差异引起了休闲体育活动的阶层分化倾向[1]。虽然社会学界对当代中国社会阶层的分化已有较多探索,但中国体育学界对此关注尚少。笔者以“社会分层”和“休闲体育”为关键词,在中国知网(CNKI)、法国Persée和Etudier等学术网站检索相关文献并对其仔细筛选和甄别,通过梳理社会分层视角下的休闲体育的主要研究成果,以求从研究方法、研究内容和研究维度几方面考察中国当代社会背景下的休闲体育研究。

1 基本概念

1.1 休闲体育的界定和起源

目前国内对于体育的主流划分方式是“学校体育”、“竞技体育”和“大众体育”的三分法,但这一划分分别着眼于开展体育的机构、目的和人群,并未遵循同一划分标准,造成子集相容的逻辑错误。为避免以上交叉重叠,把体育按组织机构及受众分为“学校体育”和“社会体育”两类[2],前者指校内以学生为参与主体的身体教育,而后者则指校外的其他体育参与;而按动机则可分为以创造优异成绩为目的的“竞技体育”和以放松娱乐为目的的“休闲体育”。本文所综述的“休闲体育”是指在余暇时间以休闲娱乐、放松身心为目的的体育活动,受不同社会背景的影响,不完全等同于“大众体育”或“群众体育”。

按照此种划分,休闲体育可追溯到工业革命时期,最初参与人群主要是欧洲贵族阶层,尤其是英国上流社会,由现代体育发展而来[3]。从历史上看,不同于古代的运动型游戏,现代体育的起源与英国工业社会的出现息息相关,是随着文明发展一起变化的社会过程[4]。二战后和平年代经济发展迅速,物质和文化生活日益丰富,体育的休闲娱乐需求更加凸显[5],随着工业化推进,体育以休闲的形式逐渐被中产阶级和社会大众所接受[4,6,7]。闲暇时间与消费能力的剩余使普通民众也有机会开展体育、旅游等文化休闲活动,大众体育由此兴起[8],参与人群也从最初的上层社会扩散到各个阶层。有学者开始用“大众体育”、“群众体育”[9,10]等概念指代普通民众参与旨在休闲娱乐、放松身心的体育活动形式。此类表述基于物质文化较为丰富的社会背景,强调参与的人群,但未体现休闲的动机导向。

尽管休闲体育在字面上不排斥任何人,以公开、中立的面目示人,然而“休闲”实为满足基本需求之外的额外需求,不同阶层人群以不同形式参与其中[11],必然会使其有一定的社会阶层倾向[12]。当一项运动恰好与个体认同或追求的自身形象、个人身份相适应,那么他便会对这项运动感兴趣[13]。由此,除了放松身心、锻炼品格、增加情感外,休闲运动也有自我区分、彰显自己社会地位等作用[14],它既是社会文化的产物,也是社会文化的符号[15]。因此,从休闲体育差异切入,有助于从现象入手对社会阶层的划分依据加以探索。

1.2 社会阶层划分依据

社会分层可以被看作社会过程或社会后果,是根据人群获得资源的能力高低不同对其进行排列的方法或排列的结果[16]。真正的阶级是随着资产阶级的出现而出现的[17]。欧洲资产阶级率先推翻了封建专制统治,市场经济对财富的重新分配使得社会阶层发生了转变。因此,欧洲学者率先注意到社会分层现象,并提出了不同的划分标准。卡尔·马克思最先从生产资料维度提出阶层划分。随着社会分工更加细化、社会关系更趋复杂,学者们越来越不满足于单一维度的划分标准,开始从不同的角度进行探索。布迪厄提出社会空间理论,用经济资本和文化资本两个维度来定位个体在社会空间中的位置,并提出社会资本,指代群体中使成员之间互相支持行为和准则的积蓄[18],其三类资本的划分模式使得文化背景和社会交往的维度受到了诸多学者的重视。约翰﹒B﹒汤普森以文化为划分标准,认为经济是文化的形成[17]。上述欧洲社会学家虽各自提出了新的划分标准,但因其难以具体衡量,且在不同的社会背景下没有统一衡量标准,发展和推广受限。美国社会学家们则多以职业为划分基础,认为文化程度和工资收入与职业大体匹配,并建立更易普及的社会分层模型,其传播更为广泛,并影响着中国的社会阶层划分标准。其中,最典型的是布劳与邓肯的职业地位分析模型。他们认为声望、经济、政治权力与权威组成的等级秩序均以职业结构为根基,并划分出专业阶级、技术人员和半专业人员、职员和销售人员、技术工人和半熟练工人四种社会阶层[19]。索罗金以职业、经济、政治三个维度为划分标准,认为个体的社会地位可通过其朋友及其社会地位来确定[20]。丹尼斯·盖伯特等人依据职业及其对应收入概况提出了美国由上至下的六个阶层。欧美社会学家不同的划分标准为我国的社会分层视角提供了基础,即职业性质、文化背景、工资收入、人际交往等是衡量个人社会地位的重要指标。这种社会空间位置差异为不同社会阶层休闲意识和生活方式差异提出了多元化解释。

在经济力量和政治力量的双重推动下,从20世纪70年代末期开始,我国的社会结构发生了巨大变化,进入了一个阶层分化期,出现了许多新的社会群体[21]。社会阶层分化是我国当前社会发展的客观现状,也是经济和社会发展的必然结果[16]。国内学者结合2000年人口普查数据提出了几种社会阶层划分标准,尤以陆学艺、郑杭生、李强提出的划分标准最具代表性。陆学艺以职业分类为基础,以组织资源、经济资源和文化资源的占有状况为标准,划分出国内的十个社会阶层和五种社会等级地位[22],奠定了国内以职业为基础的的划分标准,传播最广。鉴于计划经济的配置制度使得职业位置本身在我国社会中具有资源分配与占有的关系特性,郑杭生在城市结构背景下以职业为基础划分了七个社会阶层[23]。李强认为布劳与邓肯和布利深的社会经济地位指数量表能客观反映出受教育水平和收入水平,因而采用社会经济地位指标测量我国的就业人口并画出倒“丁”型的中国社会经济地位结构图[24]。可见,阶层划分的视角是多元的,根据任何单一的标准都无法完全反映社会成员的阶层属性,因此不同的阶层划分标准提供了多种研究视角。

鉴于我国的阶层划分依据维度仍较为单一,因此可结合休闲体育现象进一步细化、审视社会阶层的划分标准。

2 西方研究揭示的社会阶层与休闲体育的对应关系

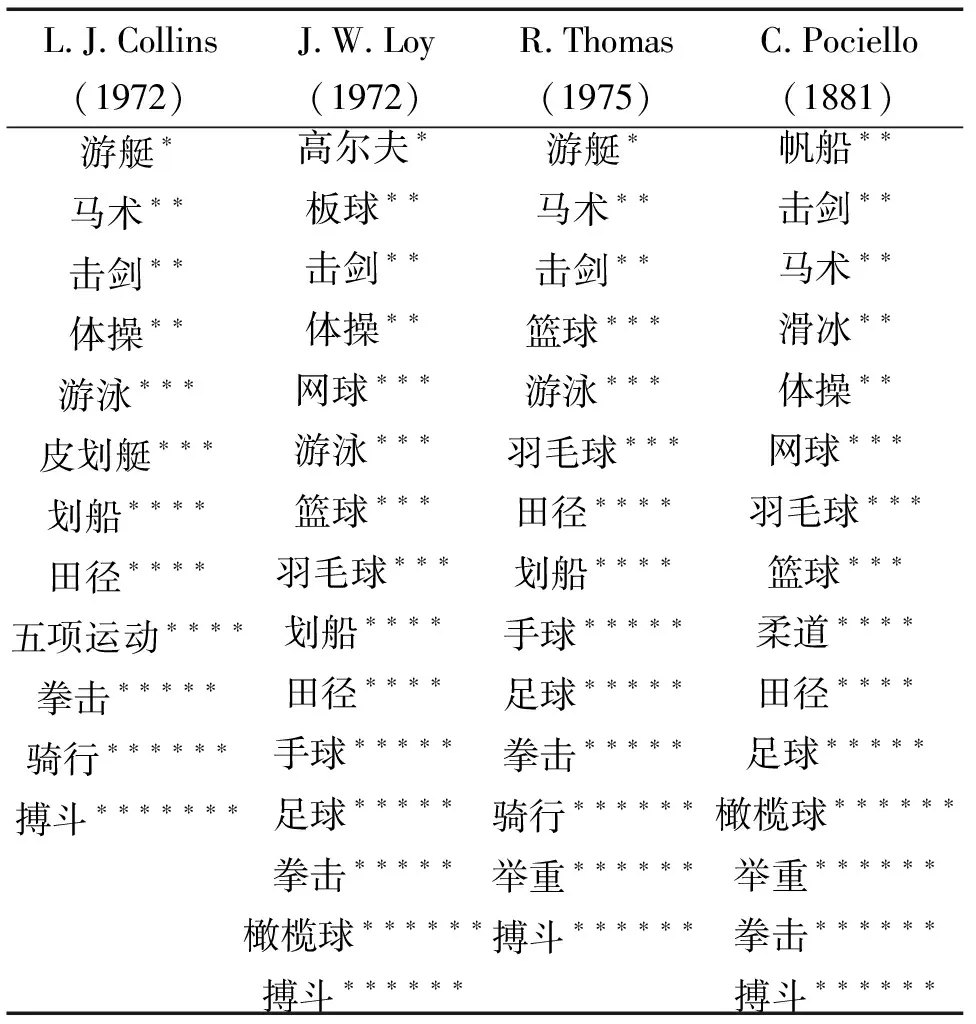

Roland.Renson把休闲体育分为①花费不菲的上层活动(击剑、滑雪、网球、高尔夫球等)、②需要特别运动装备和器具的中上层活动(潜水、划艇、登山、马术、打猎等)、③注重团队合作的中下层活动(篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球等)和④对抗生理极限的下层活动(举重、田径、体操等)四种类型[25]。四位法国学者以体力与技术的比值划分层级(如图1),认为高尔夫球、游艇、帆船、击剑、马术、体操的体力比值较小[26,27],对技巧的要求多于力量,而拳击、搏斗、骑行、足球则相反。

L.J.Collins(1972)J.W.Loy(1972)R.Thomas(1975)C.Pociello(1881)游艇∗马术∗∗击剑∗∗体操∗∗游泳∗∗∗皮划艇∗∗∗划船∗∗∗∗田径∗∗∗∗五项运动∗∗∗∗拳击∗∗∗∗∗骑行∗∗∗∗∗∗搏斗∗∗∗∗∗∗∗高尔夫∗板球∗∗击剑∗∗体操∗∗网球∗∗∗游泳∗∗∗篮球∗∗∗羽毛球∗∗∗划船∗∗∗∗田径∗∗∗∗手球∗∗∗∗∗足球∗∗∗∗∗拳击∗∗∗∗∗橄榄球∗∗∗∗∗∗搏斗∗∗∗∗∗∗游艇∗马术∗∗击剑∗∗篮球∗∗∗游泳∗∗∗羽毛球∗∗∗田径∗∗∗∗划船∗∗∗∗手球∗∗∗∗∗足球∗∗∗∗∗拳击∗∗∗∗∗骑行∗∗∗∗∗∗举重∗∗∗∗∗∗搏斗∗∗∗∗∗∗帆船∗∗击剑∗∗马术∗∗滑冰∗∗体操∗∗网球∗∗∗羽毛球∗∗∗篮球∗∗∗柔道∗∗∗∗田径∗∗∗∗足球∗∗∗∗∗橄榄球∗∗∗∗∗∗举重∗∗∗∗∗∗拳击∗∗∗∗∗∗搏斗∗∗∗∗∗∗

图1休闲体育项目对应的社会层级及其体力/技巧维度比值

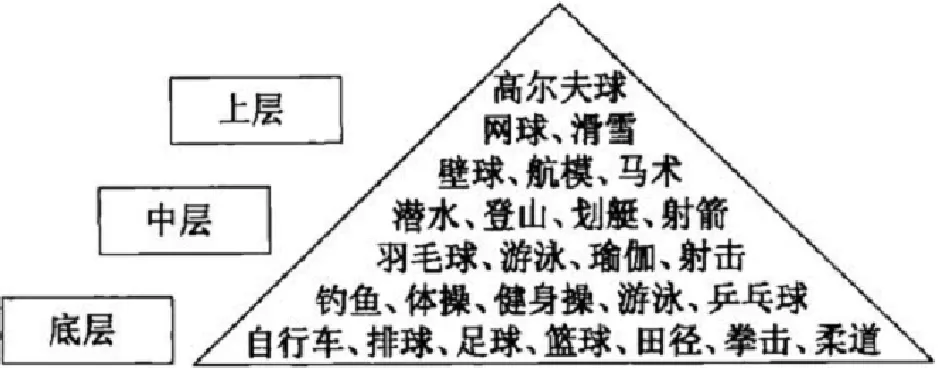

美国体育委员会对休闲人群的阶层划分如下:绝对上层的玩游艇、赛良种马、蓄名犬;中层的滑雪、打网球、高尔夫球、保龄球、壁球;中下层的赛车、骑摩托车、飞行、钓鱼;下层则上舞厅或舞场蹦迪[28],Renson.R和Careel.C绘制了美国社会阶层的休闲体育金字塔(图2)。

图2 美国社会阶层从事的休闲体育项目金字塔

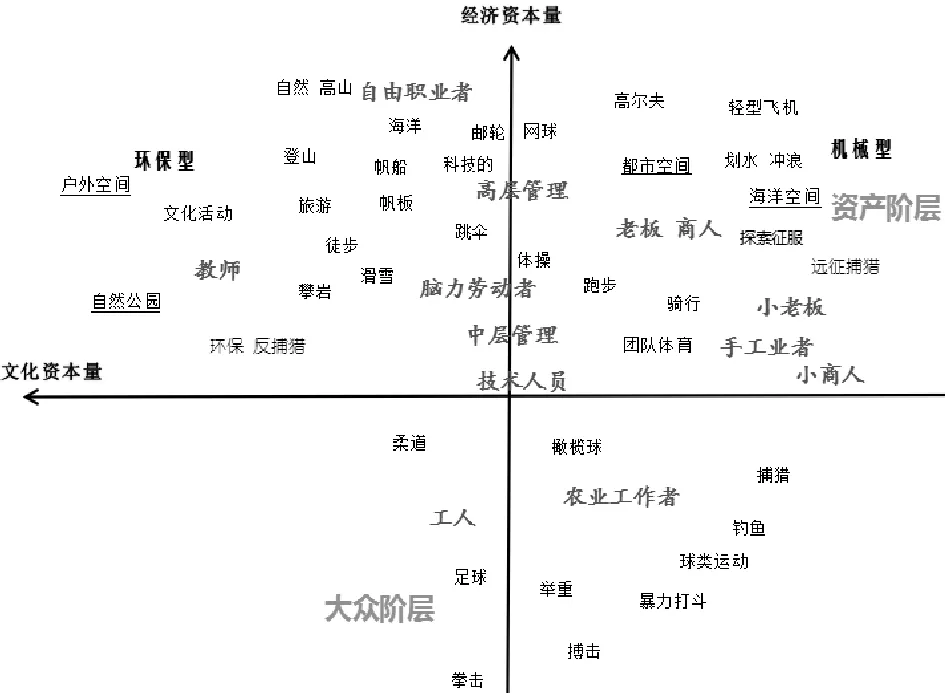

Paul Fussell也认为越是以身体剧烈的体育项目作为休闲活动,个人的社会层级越低,而高级别的运动项目需要花费大量的费用和时间[29],J.P.Clement认为摔跤、柔道和合气道虽然都属于打斗型体育活动,但分别代表了暴力、灵活、和谐三种不同层次[30]。C.Pociello以布迪厄的社会地位空间理论为基础,提出法国社会体育空间二维图谱(图3),以经济和文化两个维度,拟合社会阶层、职业、性别、休闲运动观念、休闲运动项目及参与形式等因素,勾勒出各因素之间的内在联系[26]。

图3 法国社会体育空间

以上西方学者和机构对休闲体育阶层的划分大同小异,为我国社会分层视野下的休闲体育研究奠定了良好的基础。然而,为何不同休闲体育项目的参与人群存在社会阶层上的区分?西方的研究发现是否同样吻合中国的实情?中国的学者们开始了本土化探索。

3 社会阶层与休闲体育研究的中国本土探索

中国学者在结合国内社会背景提出了休闲体育的分层。石立江、张宇认为基于符号消费的休闲体育把不同人群清晰地定格在不同阶层上,由此将中国的休闲体育参与人群划分为几种阶层:精英参与的贵族体育(高尔夫、登山),白领参与的时尚体育(健身、户外运动),普通民众参与的公共空间体育(冬泳、秧歌、广场舞)[31,32]。谢明等根据劳动价值将大众休闲体育分为脑力和体力两种,并按劳动强度划分出四种层次[33],但未进一步列举其分层模型所对应的具体的休闲运动项目。上述研究对休闲运动项目分类的标准虽有差异,但划分结果却高度相似,即高尔夫球、网球、马术、帆船帆板、滑雪、击剑对应较高的社会阶层,而田径、体操、举重、拳击、太极拳、广场舞则对应较低的社会阶层。中西研究揭示的休闲体育与其参与阶层的对应关系存在一定差别,应与各自研究的社会所处的发展阶段及其地域、文化、经济等方面的差异有关,例如刘瑾调查浙江省居民休闲体育消费时证实高尔夫、网球、滑雪等项目确实如已有的中外研究揭示的那样只是上层阶级的“专利”,中下阶层鲜有涉及,然而也发现该省社会上层参与最多的休闲体育项目同中下层一样,也是羽毛球、篮球、足球、排球,参与体育舞蹈和气功太极的比重也较大[34]。类似的研究与讨论不禁让人重新审视休闲体育究竟是否可以作为体现社会阶层特征的一种指针?

在对社会阶层、休闲体育及两者间关系的探讨和思考中,中国的本土研究也依据认识论的逻辑,从本体论、认识论、方法论三个层次不断深入,表现为现象描述型、归因解释型和应用对策型三种范式。现象描述型研究多遵循演绎的逻辑,以案例研究为基础,根据所观察的现象表明社会阶层与休闲体育活动间的关系,即“是什么?”;解释型研究则多遵循归纳的逻辑,以经验事实为基础,构建出概念和理论,解释社会阶层与休闲体育活动间的关系,并提供不同视角进一步指导研究者对现象的观察描述,即“为什么?”;应用对策型研究则多是建立在两者的基础上对未来发展提出策略,即“怎么办?”。三种目的指向使得三类研究在方法上也有所不同:前两者多采用实证研究,分别侧重量性问卷调查和质性访谈法、观察法,而后者则属于带有价值取向的规范研究。

3.1 现象描述型研究

在以休闲体育项目为出发点的划分机制下,一些学者对高尔夫(此处标注相应的文献,之后的每一个项目也都标注上相应的代表性文献)、网球、羽毛球、瑜伽、广场舞、健身气功等不同休闲体育项目的参与人群进行了区域性的案例研究,多以问卷形式调查参与人群的人口学特征及其参与情况。近五年来,高尔夫球休闲参与者明显的阶层特征引起了较多的关注,一批学者以国内各地高尔夫球场为案例地,展开参与者人口学特征调查,得出较为一致的结论:高尔夫球休闲人群以35~50岁的中年男性为主,学历和收入普遍较高,休闲意识较强,多为私营企业主和公司高管,以休闲放松、社会交际和彰显身份为最主要的动机[35-40]。网球的休闲人群也以中青年、高学历、职业良好和收入偏高群体为主[41,42];证实网球运动的文化底蕴和专业性的特征对应我国高学历、高收入的中产阶级[43]。相比之下,“虽然滑雪旅游的潜在需求是逐渐面向大众群体的,但目前实际需求则受到收入、年龄、教育程度以及距离等诸多因素的限制,因此目前滑雪旅游只能是一项高消费的度假旅游产品”[43]。综上,与西方学者揭示的休闲体育对应的人群阶层相似,中国参与高尔夫球、网球、滑雪等项目的休闲人群也具有明显的中高阶层特征。

以职业等为以划分依据,研究不同社会阶层的休闲体育现象,可为休闲体育的社会分层研究带来新的视角。大众的休闲健身需求与其所属的社会阶层呈正相关(罗旭[45])。社会阶层不仅取决于其收入,也可从其消费来衡量,因而休闲体育市场的消费阶层可分为高收入阶层、中产阶层(小康阶层)和低收入阶层(朱红[44]等)。不同阶层开展休闲体育活动的动机、项目、场所、时长、频率有明显的差异(陈钦,汤国杰,宝红升等[9,46,47])。以不同阶层参与的休闲体育的目的和态度为例:中上阶层多以健身和社交为主要目的,中下阶层则多求娱乐和解脱,个体的健身态度随着其所处的社会等级的下降而渐趋消极(孙小鹏[48])。尽管划分阶层的依据有所不同,但不同阶层参与休闲体育的种种差异不仅受制于客观条件,也源于个体的主观意愿和倾向,是不同社会阶层生活模式差异的体现[18]。以上现象的描述引发了学者们对休闲体育和社会阶层间作用关系的进一步探索。

3.2 归因解释型研究

通常认为经济因素是休闲体育分层的决定性因素,但仅从经济角度并不能充分解释所有现象,例如并非所有经济的条件较高人群都喜好休闲运动,具体的某项休闲运动也并非在各个社会背景下都对应绝对的社会阶层。两者的关系还应从社会、心理角度等方面加以深入审视和研究。学者们通过实地案例,探究了促进或限制不同社会阶层开展休闲体育的因素。

学者们从动机偏好、符号象征、资本转化等角度尝试解释促进不同社会阶层开展休闲体育的因素。我国社会不同阶层之所以在开展体育休闲的内容与方式上表现出明显的差异和职业特征,原因在于不同阶层在生活方式、职业需求和价值观念上的差异导致其对体育休闲有不同的价值取向(陈正[49])。不同阶层开展休闲体育的动机可分为休闲型、健身型、学习型、娱乐型四类,其中前三类动机对应较高的社会阶层,而较低的社会阶层则以娱乐为主要动机(黄滨,李响[50])。体育商品除了其本身使用价值外,符号象征价值引导的炫耀型消费也是重要的推力(张永军[51])。社会精英、都市白领、普通民众参与休闲体育的动机分别偏重于身份符号、时尚追求和强身健体(石立江[31])。根据布迪厄的资本理论,各类资本在不同阶层之间配置是不平衡的,但个体可通过开展休闲体育实现资本的转换:社会较高阶层可通过经济资本的投入,积累文化资本,扩展社会资本,保持或发展身体资本;而社会较低阶层也可通过休闲体育使身体资本转化为经济资本、文化资本或社会资本(卢高峰,柏慧敏[52])。多米尼克等通过对法国高尔夫球休闲者的深入访谈,也证实了不同资本的转换:新贵个体可通过参与高尔夫球融入原本不接纳自己的群体。经济资本与文化资本、社会资本之间的转化在休闲体育情境下更易实现[53]。

同休闲一样,休闲体育的制约因素也可分为三个层次:内在制约、人际制约、结构制约。内在制约指个体内在心理环境,诸如个性、态度和自我实现;人际制约源自与他人诸如家庭成员、朋友和同事的互动;结构制约源自外部环境的因素,诸如机会匮乏或活动成本高。国内研究多以农民工、小城镇居民、女性等特定群体为对象,研究限定这些群体参与休闲体育的各类因素。城市弱势群体和农民阶层因教育水平、生活水平等方面所限而缺乏“运动欲”[31]。对河北省小城镇各阶层非体育锻炼者的研究则发现,相比经济因素,体育价值观可能是更主要的制约因素:这些人的体育价值观较为传统,体育锻炼并非其健身娱乐和人际交往等方面的主要需求(谭延敏等[54])。对北京市农民工群体的研究则揭示限制其参与休闲体育的因素其实很多,既包括自身素质、对体育的认知、心理状况和经济状况四方面主观内在制约,也包括制度限制、场地器材设施硬件、体育经费投入不足、社区指导欠缺、工作强度五方面客观结构制约(王坤[55])。对于中国城市女性而言,白领、蓝领和失业群体间也存在明显的体育参与分层,经济条件和余暇时间是限制其参与休闲体育的最主要因素,受教育程度则是影响其体育认知的关键因素[56]。而具体到中国都市职业女性,以布迪厄的资本理论来说,文化资本和社会资本对其选择体育休闲方式的影响比经济资本更大[57]。休闲体育往往作为一种“符号象征”用于构建社会认同和自我认同,人们倾向于选择其自身所处阶层人群偏爱的休闲运动,以配合其身份认同,体育休闲不仅隐喻着健康的生活方式,更代表着所追求的品味和身份表达[57]。这一符号互动范式整合了以个体和群体为不同出发点的两种社会学视角,将休闲体育作为连接个体与社会的象征符号,解释了个体特性与群体共性的互相依存。

除促进因素和限制因素的解释外,近年来不少学者从微观视角对某一体育休闲项目开展的深入研究有助于理解休闲体育是如何在不同社会环境中被赋予意义的。基于埃利亚斯过程社会学视角,王珊珊和孙拥军追溯了街舞起源的社会历史背景及其在不同社会背景下的发展动因,指出街舞的缘起与美国黑人底层社会对种族歧视和资源不平等的宣泄息息相关,但随着社会的发展,街舞逐渐被白人社会和其他阶级赋予了新的含义,得以重构和传播[58]。范娟娟揭示了保龄球这一贵族运动自中国改革开放以来经历的平民化历程,认为一项运动的发展和所在国家的政治、经济、社会、文化紧密相关[59]。乔凤杰从符号视角诠释,认为休闲体育承载着特定的文化内涵和个人的价值取向,日本相扑、中国射术、印度瑜伽是不同文化背景下身体价值观念的表现[60]。唐军和谢子龙以健身实践为对象,解释了中产阶层与健身间的对应机理:社会结构的日趋紧密导致个体行动时更多地以他人为取向,尤其是更多地关注他人对自我身体的评价。身体符号客观上源于基本需求之外的次级需求,主观上则受认同缺失与地位恐慌等非理性因素的驱使,健身者通过对这些符码的“操持”来强化自我认同,确认自我地位,希望通过特定的符码体现自我在激烈社会流动中的差异地位[8]。以上对某项休闲运动在时间空间上的追溯,更深刻地解释了休闲体育和社会阶层并不只是简单的对应关系,还与社会背景密切关联。

3.3 应用对策型研究

在实证研究的基础上,学者们针对休闲体育的社会分层现象展开应用对策型的规范研究。针对较低的社会阶层,倡导提供基本体育运动场地和器材,满足低阶层的基本体育需求,推动全民健身运动开展,加强对农民、女性、低收入群体及贫困地区的体育政策支持,培养大众的休闲体育意识。针对中等阶层,重点应为更有针对性地开发更趋多元化的休闲体育市场[61]。但对于较高社会阶层及其休闲体育项目的意见则存在一定分歧:有的认为应顺应个人和市场的选择,满足不同阶层的社会群体的休闲体育需求,提高层次高、基础好的少数群体的体育消费标准[62],做到“阶层化供给”,合理搭配休闲体育服务的供应结构[61]。有的则主张实现运动的公平化,公平地将公共体育资源分配给每个社会成员,使诸如高尔夫等高端运动“在政府和社会多方面的共同努力下,在不远的将来走进寻常百姓家”[63]。然而类似这样的主张显然未从根本上理解休闲体育阶层区分的符号本质,也无视不同阶层的认知和偏好差异,原因在于其没有在本体论和认识论的基础上开展应用对策研究。

4 结论与展望

休闲体育受休闲取向的影响,在健身功能的基础上,还具有社会交往、符号认同的功能,不同休闲体育项目满足了不同社会阶层的休闲需求。休闲体育的参与主体是人,其含义也是社会和个人在双向互动中共同赋予构建的,同一项目的休闲人群可能因为社会背景差异和历史演变而变化。

当前和今后一段时期,中国社会阶层和休闲运动的研究还可从以下几方面改进:①研究方法方面,不应仅停留在现象层面对社会阶层和休闲体育进行层级划分,止于量性研究的结果呈现。应摒弃先入为主的认知,借助质性研究方法,以微观视角深入探究现象背后的作用机理,避免得出假性解释的结论或空想式地高呼“使高尔夫球平民化”、“实现体育公平”之类的口号。②研究内容方面,国内休闲体育层级的划分尚处于从外部引进向本土探索的过渡阶段,现有研究对高尔夫球和网球参与者的社会阶层特性关注较多,接下来可深入探索水上运动、马术、滑雪、攀岩、动力伞等新兴外来运动或太极、广场舞等中国本土特色休闲运动,更细致地考察国内不同休闲体育对应的社会阶层特征及原因。③研究维度方面,既可运用横纵向的多维度比较,更立体、更全面地解读休闲体育在不同社会背景中的发展;也可从历史和地理视角出发,结合社会和文化背景,或者历时性追溯和重现某项休闲体育及其参与阶层的演变历程,或者比较同一项休闲体育在不同地区的参与人群阶层特征的异同。④研究主体方面,现有研究主体的背景主要是体育学科和社会学科,鲜有跨地区、跨国家的合作团队,今后一方面要加强跨学科研究,吸收地理学、历史学、人类学、管理学等视角,另一方面要跳出小圈子,加强跨地区、跨国家的合作。