四川汉代乐舞画像砖中的裙摆范式研究

四川境内汉墓出土了大量两千多年前的汉代乐舞画像砖。乐舞画像砖既是墓室的实用建筑材料,也是极为珍贵的艺术品。其艺术价值相比实用功能更不可替代,值得重视和研究。本文试图以部分四川汉代画像砖中舞者裙摆范式为研究对象,通过解析裙摆这一题材在画像中的多重含义,运用图像与形式分析两种方法,对隐含于其中的文化观念进行深入剖析。

一、乐舞画像砖中的裙摆样式

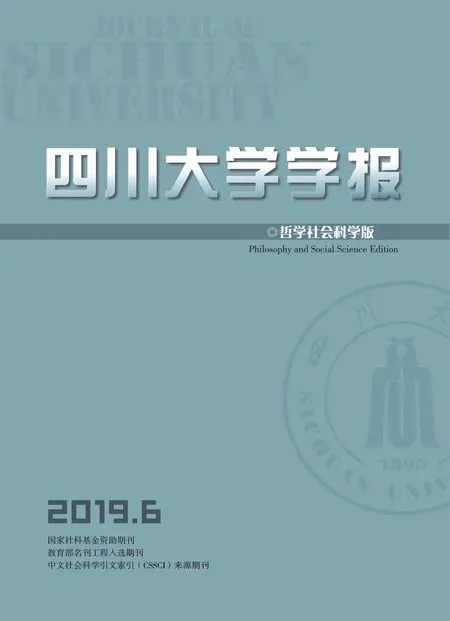

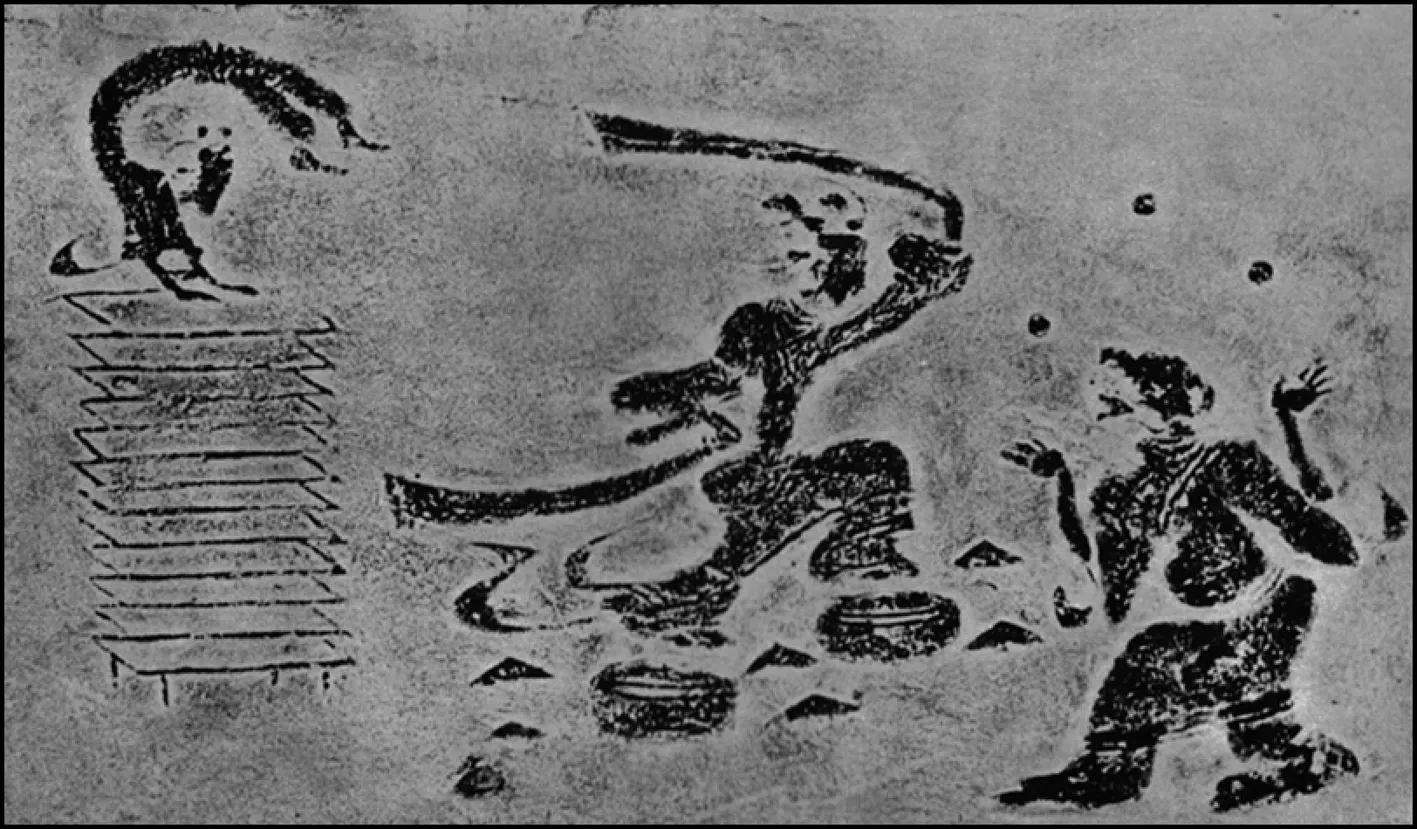

图1 汉代宴乐画像砖(1)该画像砖1965年出土于四川成都市昭觉寺汉墓,现存于成都市博物馆。图片来源于高文编:《四川汉代画像砖》,上海:上海人民美术出版社,1987年,第39幅。

画像砖中的裙摆作为汉代乐舞画像的素材,既是一种舞器,也是画像的一部分。作为舞器,裙摆在汉代乐舞画像砖中是一种真实的“遮蔽物”,其样式在画像中既是舞者身体叙事的再现,同时也是隐去舞者肢体表意的遮蔽与抽离。不过,与其说裙摆遮蔽了舞者的身体,不如说裙摆动势是在舞蹈传情达意的视觉传达过程中,占据了肢体动作流动变化的部分视觉空间,使图像的画面结构更加简洁,人物关系更加清晰。作为画像的一部分,裙摆是绘制者在创作时情感自然流露的栖息之所,是画像设计具有特殊目的的选择性表达。

图1向我们展示了汉代日常宴饮中的乐舞表演。左思在《蜀都赋》中也详尽描摹了这一场面:“羽爵执竞,丝竹乃发,巴姬弹弦,汉女击节;起西音于促柱,歌江上之飉厉;纡长袖而屡舞,翩跃跃以裔裔;合樽促席,引满相罚。乐饮今夕,一醉累月。”(2)《全晋文》卷74,严可均辑:《全上古三代秦汉三国六朝文》第2册,北京:中华书局,1999年,第1883页。将两种文献并置阅读,似乎可以发现,四川汉代乐舞的基础风貌在图像的直观与文字的阐释之间有了构成其艺术外部(图像)与内部(文字)“叙事文本”的证据。前者是对客观事件记录性的创造,后者则是对客观事件观感的再创造。一旦认识到后者是出自作者主观的心臆阐释时,我们就会希望从文字阐述中解脱出来,更倾向于去贴近图像本身。

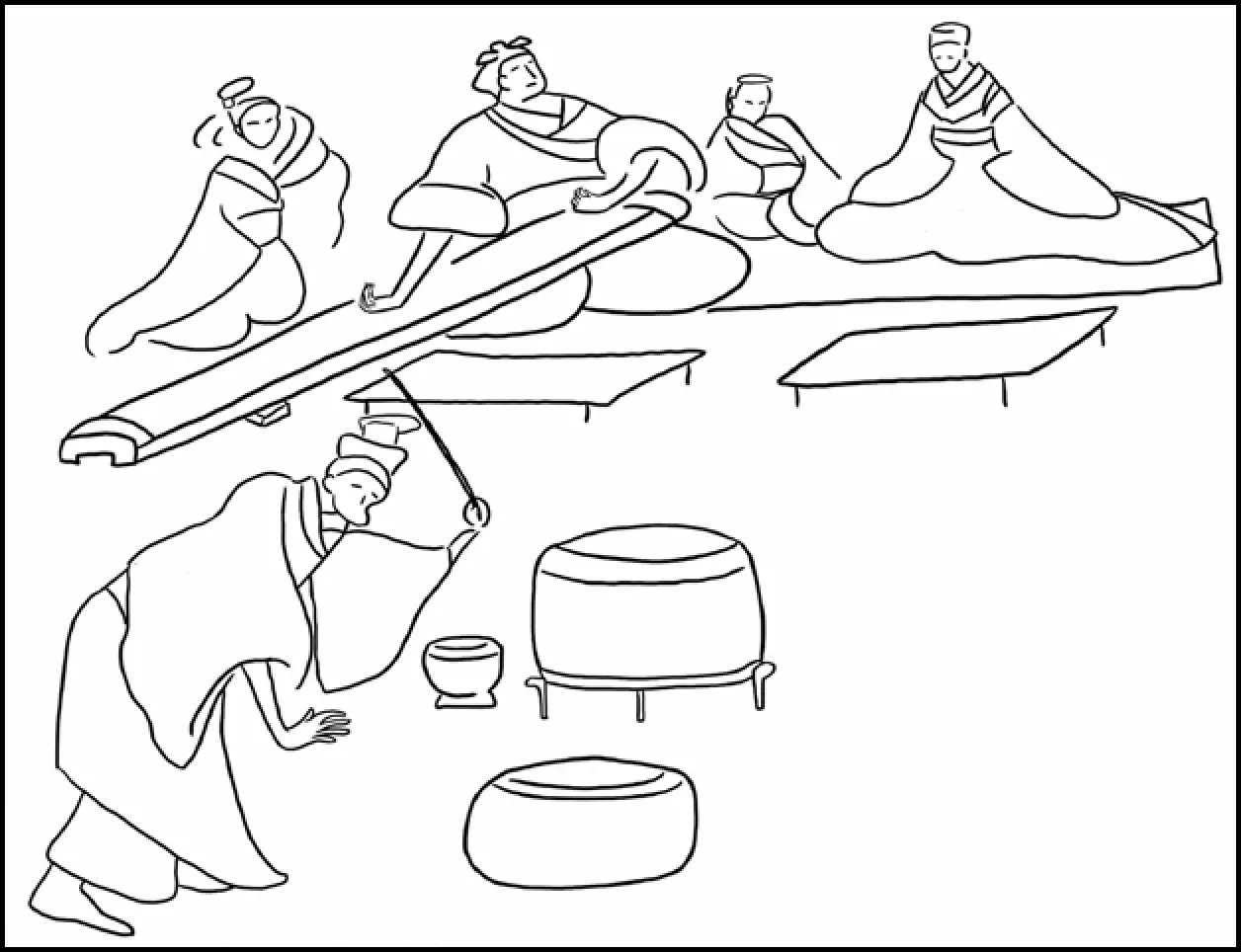

图2 宴乐局部之一

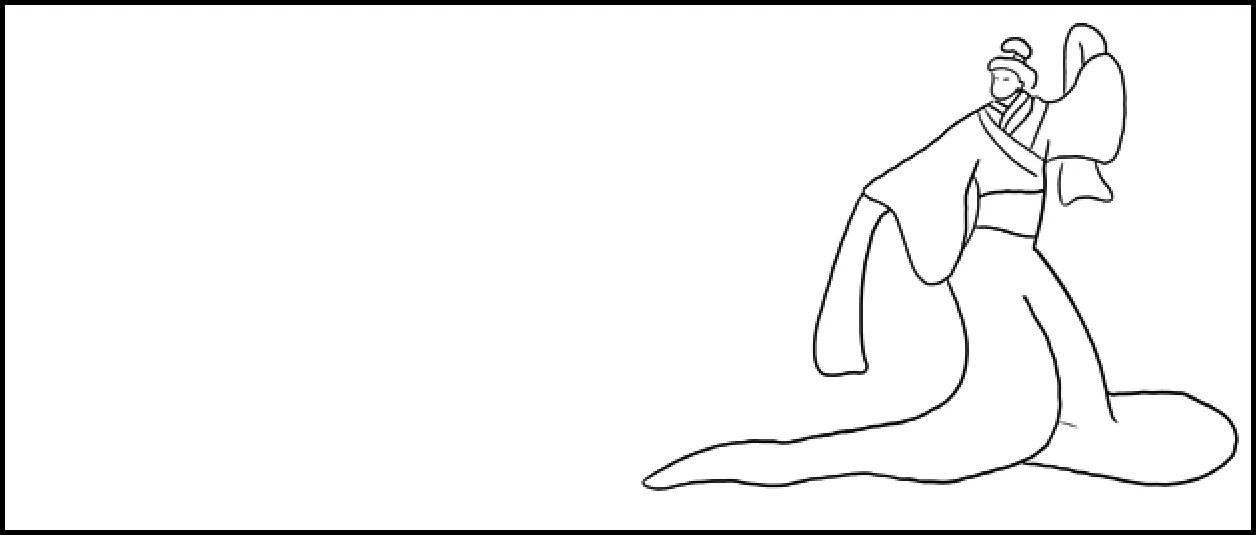

图3 宴乐局部之二

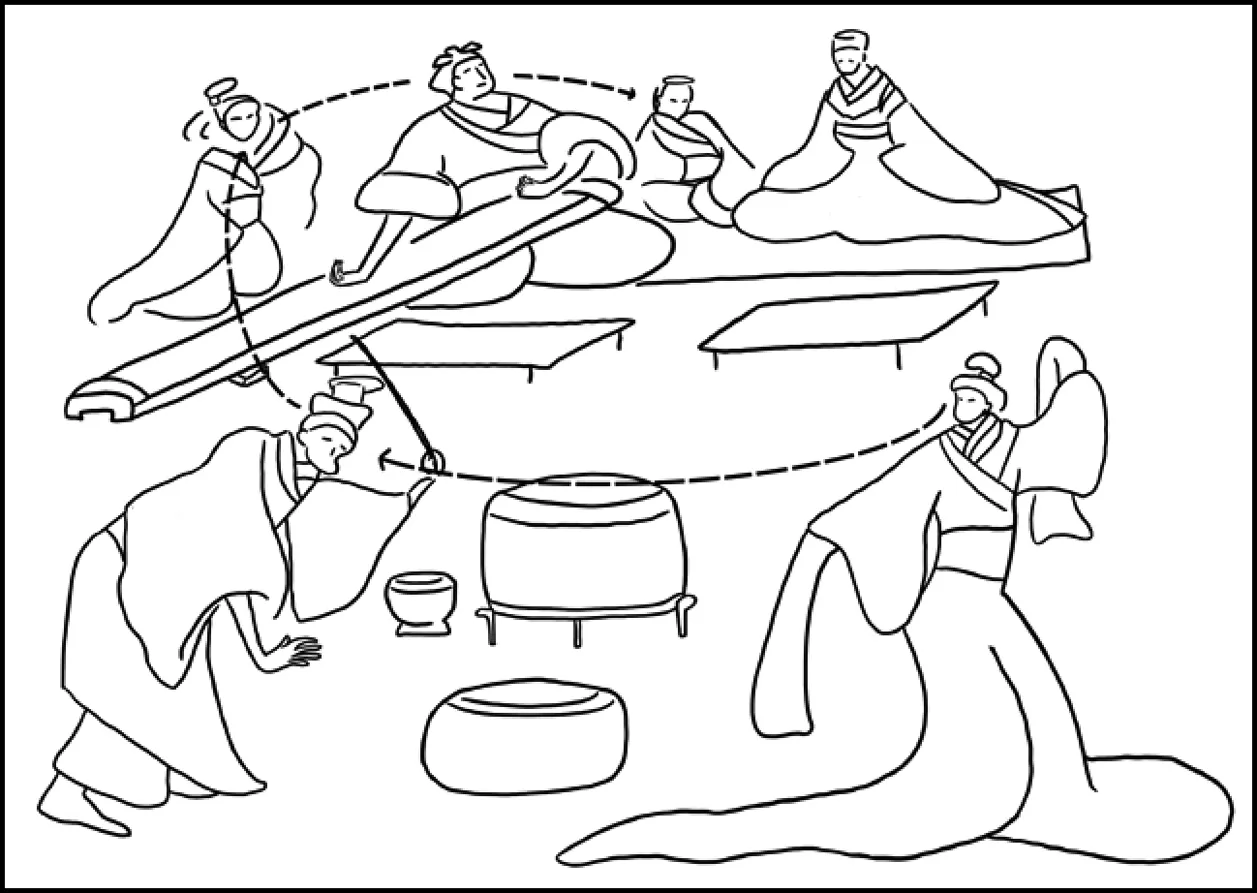

图4 宴乐临摹手绘图(3)图2、图3、图4由赵媛婷根据画像砖绘制。

我们将图1中起舞的女子抽离出来(见图2),图像画面的呈现似乎没有了视觉重心的落点,图像中的五个人物仿佛都轻浮飘忽起来,失去了稳定的视觉体量感。然而,反观被抽离出的起舞女子(见图3),虽留白处占据了图像的绝大部分空间,但视觉并未感到虚空不实,这主要归因于图3中坠地裙摆环形铺开的视觉重量:舞女裙摆边沿围绕舞女身体周边环形铺设,这一圆弧形的平面视觉空间占位为舞女上肢体语的灵动提供了足够的立体展示空间,裙摆向图像中心延展的边沿正好与女子回旋上肢后的视线方向相呼应,形成一种余味绵延的“回环”体语动势,给观者留下舞者身体轻盈而不轻浮,回眸莞尔而神态不失庄重的视觉印象。

图4舞女回至图像中,首先弥补了视觉重心的缺失。其次,可以更进一步观察到六人的目光的交织关系,感受画像人物之间分而不离的有机联系。画像中的每一个人物都有自己的定位空间,这个空间既是独立的又是关联的,而只有当观者注意到舞者蔓延铺开的圆弧形裙摆时,才会留意到舞者身体与其他人物视线的反向关系。观赏之际,一种微妙的视觉游戏就在这种“回环”式的层叠平面空间之中展开,彼此的目光才会有环视的聚焦感,这种对图像画面的视觉之旅,正是舞者这个人物引导观者观舞的使命。另一方面,裙摆在整体图像中给予女舞者空间占位的区域划分,无论从前、后、左、右任何一个面观看,裙摆总会有一面被身体遮蔽,唯有俯视才可完整地观视。然而,四川汉代乐舞画像砖多为平视,在平面上观视,图像中其余5人向舞女投去的目光正好是对被遮蔽的裙摆的弥补,也正是这一弥补,使画像中的人物有了特定的语境关系,使画面有了生气与叙事的可能性。

图5 汉代画像砖《观伎》(4)该画像砖出土于成都市郊,现存于成都市博物馆。图片来源于高文编:《四川汉代画像砖》,第42幅。

出土于成都市郊的《观伎》图像(见图5)中的女性舞者虽与图1宴乐图中的舞者在图像中的作用有相同之处,如所处的空间位置、人物视线关系、上肢的体态等,但二者的裙摆样式却有所不同。《观伎》图像中的舞者着宽松的裤裙摆式,突出了主力腿与动力腿的动势线条,对于舞者来说,较长的裙摆更易于流动和形成流动中的单腿重心舞姿。此类舞姿在四川汉代画像砖中有大量呈现,属于乐舞中常用的舞步形态。裤裙摆式较裙摆更易突显女性舞者的婀娜,舞者在左右步步交换中,裙摆与腰部以上的体式都可形成走下留上、走上留下分明的曲线动势,这种瞻头顾尾或瞻尾顾头的体语动势具有鲜明的一步一回头、顾部皆可欢的肢体语义。另一方面,双裙裤摆更显下肢的轻盈,舞者在节律中回头顾盼之时,足后跟在裙摆的陪衬下,好似被微风轻拂过的吹动之感,正如《乐府诗集》所记:“行步动微尘,罗裙随风起。”(5)郭茂倩编:《乐府诗集》第2册,北京:中华书局,1979年,第656页。

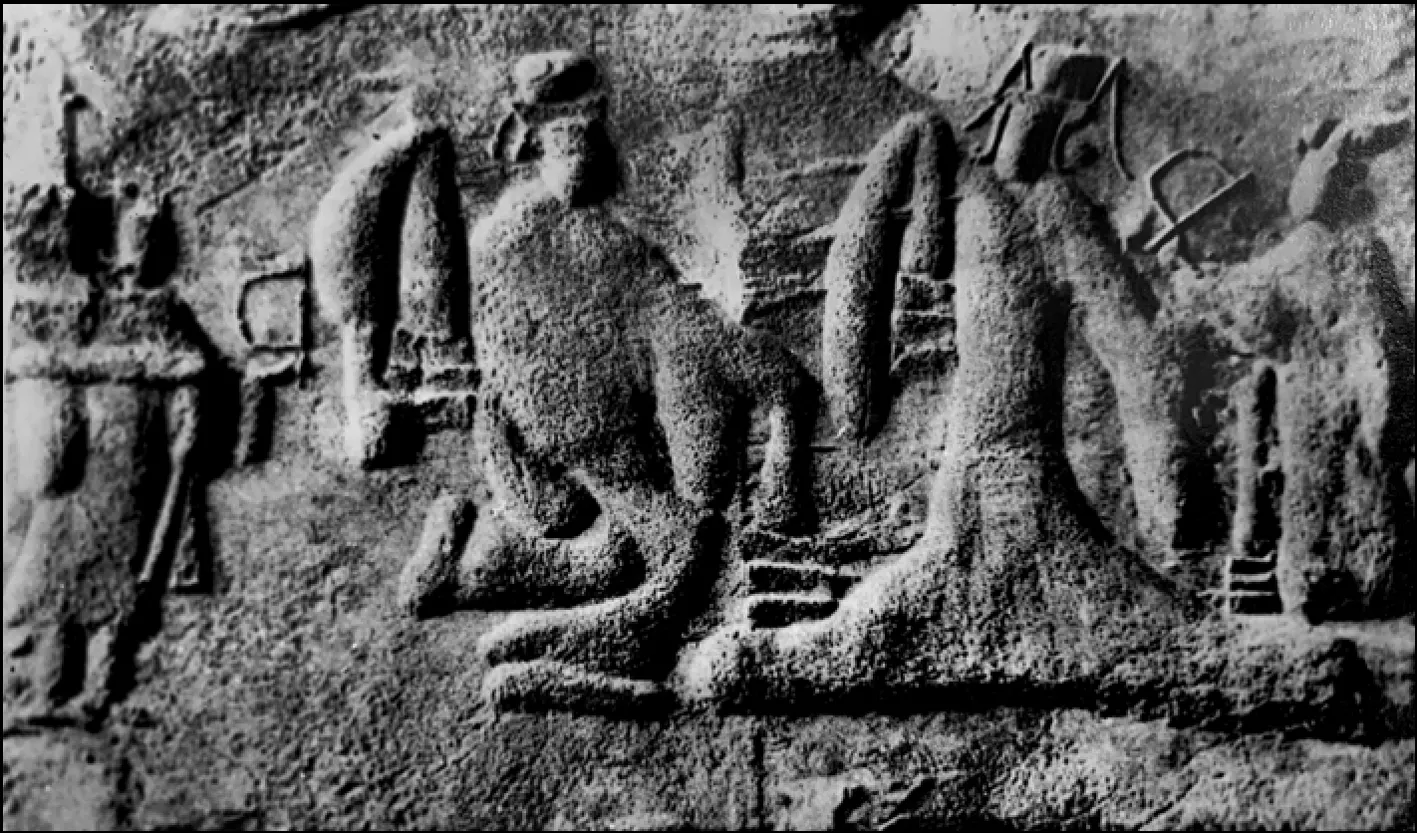

图6 汉代画像砖《七盘舞》(6)该画像砖1956年出土于四川彭县太平乡,现存于四川省博物馆。图片来源于高文编:《四川汉代画像砖》,第41幅。

出土于四川彭山县太平乡的这幅《七盘舞》图为我们提供了另一种叙事感受(见图6)。该图中心位置的女舞者,以足击鼓,踏鼓起舞,鼓点为舞蹈起到产生节律的伴奏作用。汉代傅毅《舞赋》摹状曰:“蹑节鼓陈”,“体如游龙,袖如素蜺”。(7)傅毅:《舞赋》,《文选》卷17,北京:中华书局,1977年,第248页。曹植《洛神赋》也有类似描绘:“翩若惊鸿,宛若游龙。”(8)曹植:《洛神赋》,《文选》卷17,第270页。“惊鸿”与“游龙”之仿生手法,体现了汉赋文体的夸张手法。图像中分明是人在鼓上踩踏、腾挪,怎会是惊鸿与游龙的形象呢?如果没有真实的画像砖图像为证,很难将人、惊鸿与游龙三者在同一舞蹈中瞬间勾连起来。而“在文字史料缺乏或比较薄弱的研究领域中,图像提供的证词特别有价值,尤其是在研究非正式的经济活动的时候,在自下而上看历史的时候,在研究感知如何发生变化的时候”。(9)彼得·伯克:《图像证史》,杨豫译,北京:北京大学出版社,2008年,第265页。傅毅、曹植所状之游龙、惊鸿形象,我们可从图像中女子裙摆动势的呈现中窥见(见图7)。

图7 《七盘舞》局部(10)该图由赵媛婷根据画像砖绘制。

首先,“翩若惊鸿”中的“翩”与“惊”是对舞者动态由外及内的递进式描述。与此二字图像视觉观感对位的正是舞者足部离开鼓面的那一瞬间,此时上肢在翩移中展翅,下肢在跳跃中升腾,但此处如果忽视裙摆的视觉表象,很难有“惊”的内在体会。当观者目光聚焦到裙摆随足而浮动时,运动中的观感则产生视觉的涟漪,在那移动于半空之中、裙摆时落时起的一刹那,似是有“惊”鸿的飞升之势。其次,“体如游龙”“宛若游龙”中的“游”含有腾挪矫健、悠然追戏之态。但如果其游的动势若忽视了裙摆的流线视觉痕迹,就很难与龙的形态结构关联在一起。龙体如蛇形,因而无法像人一样直立,在此画像语境中,若真有龙的形态,以人的体语动势反应而言,就只能借助腿部腾挪时双脚拉开的幅度与张力形成的摆裙动势,来制造流动线条,以裙摆之势追游龙之态,凸显出汉乐舞者“宛若游龙”的身体语势。

以上对四川汉代乐舞画像砖中裙摆动势的阐释,多引用汉赋作为文字互证,这是因为汉赋中多有对乐舞的描写,甚至还出现了专写“舞”的《舞赋》。《舞赋》是迄今中国文学史上最早、最细致地描绘汉代乐舞的史料文献,目前学界有关汉代乐舞的学术研究几乎都以之为据。然而,西晋挚虞却在《文章流别论》中批评道:“今之赋”(特指汉赋)“假象过大,则与类相远;逸辞过壮,则与事相违;辩言过理,则与义相失;丽靡过美,则与情相悖”。(11)挚虞:《文章流别论》,穆克宏主编:《魏晋南北朝文论全编》,上海:上海远东出版社,2012年,第79页。从写实主义的角度看,挚虞对汉赋在艺术以及社会作用上的某些缺陷做出的指正可能切中要害,但艺术作为一种带有超越性的想象,不能完全拘泥于写实。不过,从挚虞的评论可以反推汉代乐舞的精气神。文字与图像互证可知,汉代人对乐舞有广泛而自觉的喜好。挚虞的评论就反映了这种自觉,而画像砖中的汉代乐舞图像“所提供的有关过去的证词有真正的价值,可以与文字档案提供的证词相互补充和印证”。(12)彼得·伯克:《图像证史》,第265页。

在此意义上,我们可以看到,图像作为一种证据是我们管窥特定时代或地区文化景观的有力工具。汉代画像砖中的舞蹈图像无疑为我们趋近汉代舞蹈的发展与演变情况提供了图像支撑,特别是对于理解汉代舞蹈美学提供了直接而形象的文献证据。裙摆作为画像砖中的一个母题,在汉代重孝的文化中无疑扮演着重要的角色。对其图像意义的进一步挖掘,将会为我们呈现出汉代乐舞原初的文化本质。但是仅仅停留在图像的认知与解读中,难免会有所局限。所以,本文欲突破文字史料之限,在图文二者互补的关系之上,力图从“裙摆动势”研究角度,获取汉乐舞艺术研究的新证据。

二、身体的选择:“裙摆”性质的沿用

东汉刘熙《释名》卷五《释衣服》云:“裙,群也,联接裙幅也。”(13)王先谦撰集:《释名疏证补》,上海:上海古籍出版社,1984年,第26页。说明早在汉代妇女已用裙来修饰自己,而裙的样式是以绢幅连接而成。东汉诗人辛延年在《羽林郎》中写道:“胡姬年十五,春日独当垆。长裾连理带,广袖合欢襦。”(14)徐陵编:《玉台新咏笺注》卷1,北京:中华书局,2017年,第26页。此处更进一步说明,汉代女裙是以系带的方式将拼接而成的绢幅穿于腰间,作为下肢的修饰遮蔽物。汉代在“开疆拓土、对外交流、民族融合等”方面,“皆有空前建树,……在持续上升的国力和相对开放的社会文化环境下,汉代乐舞艺术得以不断汲取其他舞蹈之长充实自身”,(15)尹德锦、唐丽娟、杨倩:《从“以袖比翼”到“以翼通天”——汉代袖舞的审美分析》,《天府新论》2015年第1期,第132-135页。但汉代乐舞作为汉代文化自信与文化传播的最有效艺术符号之一,其根植本土文化的艺术“美化”原则始终如一。

汉代乐舞以袖、裙等贴身生活物件为舞器,说明汉代乐舞艺术意在将生活中最为常见的事物变成艺术中最有意味的阐释与最美的身体化身。汉代乐舞这种化生活美为艺术美的思维创作模式,必然与当时的社会风貌相关。画像砖中的裙摆在回环、拖延、奔放、徘徊间记录着舞者的身体技艺,绵延着汉代乐舞的情感记忆,再现着汉代的社会风尚。但同时作为汉代乐舞肢体表征的一部分,它又常常被展于身前的袖、巾、拂、剑等手持舞器所淹没,被观者视线所忽视,这样一种展于身后的舞器默默地发挥着自己的能量,成为舞者身体叙事的另一视觉空间载体和文化记忆的又一视觉符号。

汉代画像砖中的这种裙摆的叙事范式沿用至今。不过我们必须看到,虽然今日图像的质感越发精致和清晰,诱使我们将全部愉悦的享受寄托在及时的消费之上,但是唯美与逼真也导致了画像砖图像中舞者所携的深度意义的消逝。

今天,大众文化与消费社会所打造的文化产业的视觉刺激已经替代了传统画像砖中的礼仪性。然而,当我们研究画像砖所呈现的汉代乐舞时,我们不是去复原具体的舞蹈动势,而是要借其看到文化的韧度和汉乐舞独具的飘逸、遒劲之美。作为汉文化的一种叙事的范式,裙摆作为一种中介,表征了汉文化在视觉上所极力维护和保持的一种文化自信与认同。尽管裙摆的叙事范式沿用至今,但在消费拜物教的潮流中,也在逐渐蜕变为一种能指,甚至只剩下能指。所以,再次回返汉文化中裙摆的所指,在当下就显得极为迫切。我们需要的不是裙摆的现代版,而是尝试性地进入裙摆所携带的文化养料中,触摸我们文化得以激活的当下进路。

三、回环的空间:“裙摆”范式的隐喻指涉

图8 汉代画像砖《以舞相属》(16)此画像砖出土于四川彭县。图片来源于孙颖:《中国汉代舞蹈概论》,第100页。

图8显示了汉代人饮酒到酣畅时,情不自禁翩翩起舞的情景。《乐府诗集》有载:“前世乐饮酒酣,必自起舞,……汉武帝乐饮,长沙定王起舞是也。自是已后,尤重以舞相属,所属者代起舞,犹世饮酒以杯相属也。”(17)郭茂倩编:《乐府诗集》第3册,第753页。此后,“以舞相属”的舞蹈形式便在民间以及社会各阶层流传开来,成为汉代社交礼仪的一种风尚,不过民间较宫廷更加重视邀请客人跳舞,由所邀请的客人起舞作乐。然而,“以舞相属”与其他汉代乐舞形式有何不同,它的独特性在何处?文献中两个有关时间先后顺序的词“前世”“已后”,提示“以舞相属”尤其重视舞蹈的仪式感与次序性,但这在画像中难以直观地辨析出来。不过细观这幅画像,左边舞者腿部有明显的动势,可谓已在起舞状态中,而右边这位舞者的裙摆依然平静,可见其处于相对静止态势中,预示着起舞之前的间歇。由此可以辨析已起舞相邀者为左边舞者,被邀者为右边舞者;另外从裙摆可判断出前者为男性,后者为女性。由此可看出“以舞相属”的舞性特征和社会教化功能是汉代儒家思想一般性概念在舞蹈中的显现。

从图像分形来看,裙摆在图像中的占位,保证了对“以舞相属”题材的解读具有一定根据和实证价值。但是裙摆在这幅画像中的真正价值并不仅仅在于为文字描述在图像中找到确定的互证,而且图像也不是对文字内容的忠实体现。再回到图像中,不知晓“以舞相属”缘由的观者既不会想到谁是先舞者,谁是后舞者,也不会想到他们之间的统顺关系。画像者设计的实际上是一个具有特定伦理含义在内的视觉空间的创造,为此着重运用了较大范围的空间体量来绘制裙摆这一图像因素。“裙摆”四平八稳地显现在画面前区主要的空间区域,把画面分为两个空间维度,从左到右分别是裙摆前部和后部。裙摆后部有一侍女持扇伺候,裙摆前部男性舞者则有侍从手端长案一旁奉酒,添加此二者指涉着儒家重主次、序尊卑的礼教思想,画像空间的构造因此具有明显的“礼”的文化旨归和儒家思想的一般性含义。通过对裙摆前后空间划分的指涉分析,与其说裙摆更进一步体现了文学内容所指性,不如说它突出了创作者具有特殊目的的隐喻表达。

威尔弗雷德·威尔斯(Wilfrid Wells)提出:“汉画的目的并不在于重构人类真实视觉经验中的三维空间,而在于通过图像传达画者希望传达的特定信息。”(18)转引自巫鸿:《“空间”的美术史》,钱文逸译,上海:上海人民出版社,2017年,第24-25页。在此意义上,对裙摆动势的隐喻指涉并没有完结,在裙摆二维空间的划分基础上,视觉的空间分割把裙摆在画像中的位置突显出来,构成裙摆内外部的另一空间界域。画像的设计把女性舞者的腿部线条抽走了,仅以外部裙摆覆盖腿部周边的动势范围来指示裙摆的内部空间。整幅图因此在视觉上显得简洁,人物属性更加清晰,艺术形式也更富深意。与其说,是裙摆遮蔽了舞者身体的一部分,使图像中的女性特质再现转化为图像构图的内部结构,不如说画像者是在更深层次上再现了儒家伦常秩序,及基于此秩序的情感之乐。

在汉代,儒家思想控制了对整个社会文化的解释权。董仲舒“主张‘天覆无外’,此处‘天’不是无生的实体,而是具体的自然现象和抽象原则的体现,人被‘天’覆盖,人接受这种有机生成的宇宙论,因此,天不会是一种超越宇宙的外部力量,甚至‘天’也只是在对人事的反应中表现自己回归自己”。(19)巫鸿:《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,北京:三联书店,2015年,第59-76页。然而,这种天人学说观的形成却不完全依赖于儒家思想,它是儒道互融的一种文化气象,董仲舒的贡献就在于:“他最早明确地把儒家的基本理论(孔孟的讲义等等)与战国以来风行不衰的阴阳家的五行宇宙论,具体地配置安排起来,从而使儒家的伦常政治纲领有了一个系统论的宇宙图式作为基石,使《易传》、《中庸》以来儒家所向往的‘人与天地参’的世界观得到了具体的落实。”(20)李泽厚:《中国古代思想史论》,北京:人民出版社,1986年,第145-146页。此时的社会文化体系更加理性,人文思想也日渐兴起,易学也逐渐从最初的卜筮之学分化成哲学性、抽象性的思想,并作为可以诠释天道阴阳循环变化的思维系统,滋养着社会意识形态的各个方面,在诸子百家之中,都可以寻找到易学思想的痕迹。这是一种高度哲学化的天人之学,天人之间的研究理论架构是建立在天道运化和人事更迭的基础上,故《易传·序卦》云:“有天地然后有万物,有万物然后有男女。”(21)孔颖达:《周易正义》卷9,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第96页。此处男女之间的关系被指涉到天与地这两种相反相成的阴阳哲学的关系上。

具体到古代上衣下裳的着装方式,也体现着“天与地”的关系。上衣取象于天,下裳取象于地。《周易集解》就多次出现类似说法:“衣取象乾,居上覆物,裳取象坤,在下含物也。”书中还引用虞翻之言曰:“乾为治,在上为衣。坤下为裳。乾坤万物之缊,故以象衣裳。乾为明君,坤为顺臣,百官以治,万民以察。”(22)李道平:《周易集解编纂疏》卷9,北京:中华书局,1994年,第627页。这些说法都指涉着天地、男女、衣裳这样的物性关系中都存在着有序的内在关系,而正是这种关系的交织再现构成了被汉代人所接受的与天有关的宇宙论和与人有观的生死观。

再次回到图1,宴乐画像砖中如此欢愉的场景却深藏于冰冷的墓葬之中,其目的和意义何在?王充在《薄葬篇》中论道:“圣贤之业,皆以薄葬省用为务。然而世尚厚葬,有奢泰之失者,儒家论不明,墨家议之非故也。……是以世俗内持狐疑之议,外闻杜伯之类,又见病且终者,墓中死人来与相见,故遂信是谓死如生。”(23)杨宝忠:《论衡笺注》卷13,石家庄:河北教育出版社,1999年,第731页。这段文字充分说明了汉代“事死如事生”的丧葬观念。当然,王充是无神论者,其本意是想批驳鬼神论,认为厚葬无益,倡导视死如生、疾虚妄而归实诚。乐舞画像在墓葬中的出现,可说是对死者生前生活场景的重现,也是对亡者在阴阳轮回空间中的陪伴。

细观图1中器具与人物的构图形式,上端有案,下有酒樽、杯、盂等饮食之器;左右上方分别有一对男、女共席;左上方男子拨弦弹奏,女子微倾头部随乐而动;右下角一人上下分手、拧腰、摆裙起舞,左下角一人向前俯身伸掌,欲击鼓为节。这些器物、坐席、家具和舞者的排布,在画面总体的空间布局上尊崇了阴阳五行方法,线条成为人物及器物的骨干,同时也是画像空间阴阳二气虚实运行的轨迹(见图4)。通过视觉“收缩”可以进一步发现画像中有序的“回环”感,这种有序的视觉“回环”感知是汉代宇宙观在艺术作品中的集中体现。图像显示出了超越宇宙的外部力量,用形式表达人对天地阴阳五行的深奥说理,也在画像中揭示了宇宙内在的不可改变的运转和规律,阐述了宇宙形成、发展、变化、消亡的运转规律。

汉代乐舞还颇契合《周易》的八卦。结合汉砖画像的整体来看,舞伎所处的位置为“巽”,巽的卦象表示风,裙摆在乐曲中翩翩起舞,裙摆的甩动产生了风,正应合巽的卦辞;巽也是长女,与舞伎的性别契合;巽代表东南,在画像中,舞伎的位置也正是方位学上的东南;巽有灵气之意,代表能量的传递,也可代表有灵性的人。巽具有流动性,也表示认真精巧的职业人物,巽卦的卦德就像风一样无孔而不入,具有一定的渗透性,表示不管有再小的间隙,它都能在其中间存在、远行,并能载运各种能量,故“巽,入也”。《易传·说卦》曰:“巽,为木,为风。”在《复卦》中,王弼注曰:“天地虽大,富有万物,雷动风行。”(24)孔颖达:《周易正义》卷9、卷3,阮元校刻:《十三经注疏》,第94、95、39页。风代表上天的号令,将美好的能量带给大地上一切事物,风之命令所出,万民顺行。巽代表一阴爻潜入二阳爻之下,这一表征可以表达出女性舞者在男人世界里的地位和尊严,也能在汉画砖乐舞形式中,通过运用陈规化的形式实现,形式被当作语汇,舞蹈成为修辞,则意义在象征性和再现性的微妙交接处呈现出来。

宴乐图像中的仪式性语言表现了这一文化演变的过程和规律性,并在各自的发展轨迹中,构建起汉画像阴阳五行思想体系,再通过乐舞裙摆的回环,将阴阳五行和儒家思想结合起来,形成汉代墓葬形式服务的“首要形象”。《关尹子·四符》曰:“五行之运,因精有魂,因魂有神,因神有意,因意有魄,因魄有精,五者回环不已。”(25)扫叶山房辑:《百子全书》下册,杭州:浙江古籍出版社,1998年,第1332页。这是对回环含义的精准阐述。在各种舞蹈形式中,优美的回环动势会使人感受到舞蹈身体语言的隐喻,裙摆在舞动中所呈现的裙里裙外的统一和对话,助长了两汉之际的神秘主义思潮,从而影响了汉代乐舞的艺术形式、内容和思想。

汉乐舞裙摆的回环修辞手法,是将乐舞形式及图像形式前后语句组织成循环往复,用以表达不同事物间的有机联系的一种手段。裙摆的回环以词序往复的语言形式,揭示出汉画像与汉代乐舞之间的语言关系,裙摆是汉乐舞的载体,是汉代礼仪制度下各种场合的身份的表达,也是社会意识形态的有形采纳,展示了社会等级和阶层的存在,裙摆是“精”的核心。裙摆在动势中所不断呈现的不同回环形态,是乐舞之“神”,而这种“神”重组了人与宇宙的和谐,将“人”的含义提炼出自然性、社会性、人文性三种属性相互交融,并且将乐舞的人文性超越于社会性、自然性二者之上,作为裙摆动势内在的动力存在着,使舞者成为追求灵魂之美的人,诠释出天人合一的超越存在。通过舞者与裙摆动势的回环,实现“精”“神”“意”“魂”“魄”五者之间的相通、相类、相感,天性即是人性,从裙摆外在之形到内在之性,把阴阳五行学说作为乐舞动势的骨骼体系构架凸现出来,在乐舞动势中与天道、王道、人道相一致,而彼此影响即“天人感应”,作为理论轴线,以回环修辞的方法环绕它而展开。以上对汉乐舞裙摆的解读,运用五行学说阐释宇宙与人事之间的同类相感相应,为汉代礼仪制度的合法性与统治秩序的合理性提供理论论证,引申至汉代天人思想的发展,从汉代社会历史现实出发,将文化诉求最终集中反映在了汉画像领域。

结 语

虽然“裙摆”只是服装整体中的一部分,但是对于舞者来说,却是一种极为有力的视觉叙事语汇。四川汉代画像砖中的“裙摆”图像向我们呈现了“裙摆”的另一种文化存储,即它是汉文化遒劲飘逸之美的存在之所。然而,当下消费文化所主导下的舞蹈语汇的塑造范式却将“裙摆”的能指作为博取目光愉悦的刺激手段。作为汉代墓葬文化的一个重要的片段,汉代画像砖所固有的实用功能虽然已不适应于当下的语境,但是其图像中的“裙摆”却是一个窗口,透过它可以嗅到根植于中华文脉上的芳香。当前舞蹈中的“裙摆”已经被现代性所置换,甚至成为掏空意义的符号,这就需要我们回返“裙摆”所携带的文化原初性,重新勘定“裙摆”在文化原初的叙事体制中所扮演的文化角色。