英籍汉学家白亚仁的译者惯习探析

汪宝荣 崔洁

内容摘要:本文尝试探讨余华作品主要英译者、英籍汉学家白亚仁的译者惯习,具体体现在翻译选材、翻译观、翻译策略三方面。白亚仁偏爱翻译反映普通中国人生活或真实描写或批判当代中国、人情味较浓、语言幽默生动、简洁朴实的作品;他主张译作应忠于原作的内容和思想,但不宜过分拘泥于原作的形式和结构;他在翻译《第七天》时采用的个性化翻译策略包括:删繁就简,将间接引语改为直接引语,针对中国文化专有词总体上采用归化为主、异化为辅的策略。

关键词:白亚仁;译者惯习;翻译观;《第七天》;翻译策略

Abstract: This article attempts to explore the translators habitus of Allan Barr, the British sinologist and primary English-language translator of Yu Huas works, by considering his selection of the original texts for translation, views on translation and translation strategies. Allan Barr tends to translate contemporary Chinese works which mirror ordinary Chinese life and depict or critique contemporary China, are of high human interest, humorous and plain in language use. He maintains that a translation should be faithful to the original text in terms of its message and intentions, but should not stay too close to the original form and structure. His personalized translation strategies in Yu Huas The Seventh Day include occasional condensation, changing indirect speech to direct speech, and a general tendency to domesticate Chinese culture-specific items.

Key words: Allan Barr; translators habitus; views on translation; The Seventh Day; translation strategy

Authors: Wang Baorong is professor of translation studies at Zhejiang University of Finance and Economics (Hangzhou 310018, China) and Hangzhou Normal University (Hangzhou 311121, China). His research interests include the translation and dissemination of Chinese literature and culture, socio-translation studies and Chinese translation history. E-mail: 13285815890@163.com. Cui Jie is MA student at the School of Foreign Languages, Zhejiang University of Finance and Economics (Hangzhou 310018, China). She does translation studies research. E-mail: 503213045@qq.com

一、引言

余華是最具国际影响力的中国当代作家之一,尤以《活着》《兄弟》等闻名。他的最新长篇小说《第七天》由英籍汉学家白亚仁(A. H. Barr)翻译,2015年由美国兰登书屋(Random House)旗下的万神殿图书公司(Pantheon Books)出版。这部作品以荒诞的笔触和鬼魂叙事讲述了一个普通人在去世后七天内的经历,暴露了当今中国的诸多社会问题。作品一经出版即在国内引发争议:黄江苏(“减法”尽头,如何做文学的“加法”? 79)认为,尽管这部作品在艺术探索、情感体验、现实关怀方面都保持了很高水准,但在人物内在的丰富性、时代弊病的深刻透视上存在缺陷,未能写出灵魂的深度和建构时代精神;吴树桥(文学与当下中国的现实景观 111)认为,“第一人称叙述者暧昧不明的立场让那些新闻故事读起来更像是一些荒诞的冷笑话,让人觉得讽刺,却缺少反省”;一篇网评指出:这本书“拿到手一看,遍地的现实碎片,想看的是中国的《百年孤独》,眼前直播的却是《新闻30分》。想象的眼前繁花似锦,脚下踏着的是黄叶满地,这种被迫的失望让人气闷。”①

这部在国内颇受争议甚至差评的小说,其英文版出版后却引起不小的轰动。我们找到英文版出版后两年内英语国家刊发的书评28篇。其中,影响力较高的普及性媒体有《纽约时报》《华尔街日报》《纽约客》《国际纽约时报》及美国的全国公共广播电台;学术性刊物有美国的《科克斯评论》《纽约书评》《新奥尔良评论》等;图书行业杂志有《出版人周刊》《图书馆杂志》等。加拿大、新西兰、澳大利亚的全国性大报也登载了书评。几位书评人对白译的评价颇高:卡尔富斯在《纽约时报》指出,“白亚仁的翻译技艺娴熟但稍逊灵气”(Kalfus,Broke Souls);怀特在《华尔街日报》指出,“余华描写了濒临精神破产的当代中国社会和一个腐败成灾的国度,由于白亚仁精彩的翻译,这种感受清晰地再现在英译本中”(White,Death with Chinese Characteristics);罗杰斯在《新西兰邮报》指出,“余华擅长运用新鲜、有效的隐喻,它们在白亚仁一流的译文中得以保留”(Rogers,Deathly chill);英格兰在澳大利亚《广告人报》指出,“余华善于运用巧妙的寓言和讨人喜欢的幽默,而白亚仁的翻译有效地衬托出余华话中带刺的幻想”(England,Well Read)。

《第七天》在英语世界获得好评,白亚仁无疑功不可没,但目前对其人其译的研究尚不多见。本文借用布迪厄(P. Bourdieu)的场域理论和西梅奥尼(D. Simeoni)的“译者惯习”(translators habitus)概念,考察白亚仁的职业发展轨迹及译者惯习,并着重分析其《第七天》英译本中的某些个性化翻译策略。

二、场域理论与“译者惯习”概念

“场域”“资本”“惯习”是布迪厄场域理论的三大基石。该理论博大精深,这三个核心概念本身也颇为复杂,可参见以下释解:王悦晨、汪宝荣(葛浩文英译《红高粱》生产过程社会学分析 21)。本文重点论述译者惯习,因而须对“惯习”的特性稍作说明。布迪厄认为,惯习具有主体性和能动性(即能生成行动策略),也具有开放性和不断累积的特点。“开放性”是指惯习的结构会随着个体经历而改变,“持久稳定”并不意味着惯习是永远不变的(Bourdieu and Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology 133)。行为者在某个时期循着其社会轨迹养成的惯习既构成后来养成的惯习的基础,也会被后者重新结构(Bourdieu, Outline of a Theory of Practice 86-87),也即惯习与资本一样是不断积累的。个体惯习之所以互不相同,是因为“个体的社会运行轨迹具有独特性”(Bourdieu, The Logic of Practice 59)。故此可通过追溯其职业发展轨迹分析一位译者的个人惯习。

“场域”“资本”“惯习”相互建构,体现在以下公式中:[(惯习)(资本)]+场域=实践(Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste 101)。以上实践模式是指:个体在社会化即家庭熏陶、教育、职业培训等过程中养成个人惯习,同时通过教育和培训获取学历、职称、职位等文化资本,通过社交活动或加入某个机构团体获得社会资本,然后带着惯习和初始文化资本及社会资本进入某个场域,参与该场域的实践。换言之,“当行为者的个人惯习与他在场域占据的位置即拥有的资本相遇,也即其心理结构与社会结构相对应的时候,实践就发生了”(Wacquant, Pierre Bourdieu 269)。而参与场域实践又会不断形塑行为者的惯习,使其慣习按场域自身逻辑、规律和规则做出自我调整,以便在场域争斗中获取特定利益,进而不断积累符号资本。

西梅奥尼假设“有一种特定的翻译惯习”,即“在翻译转换过程中居间促成文化产品生产的既被预先结构又具有结构功能的行为者”的性情倾向系统(Simeoni, The Pivotal Status of the Translators Habitus 1)。他指出我们都有一种“社会惯习”,但并非所有人都有一种“专门的职业惯习”,“一个人成为译者需要将其社会惯习细化为一种专门惯习,而前提是把翻译场域视为一个专业场域”;“翻译产品无非就是分布不同的社会惯习或专门惯习的产物,而译者惯习被翻译场域的规则所支配”(18-19)。换言之,译者惯习在场域中生成翻译实践和翻译产品,而场域规则或结构又制约或形塑译者惯习。西梅奥尼还指出,主动或被动顺从于现行社会规范是译者惯习的基本特征(7-8)。迄今该假说既被证实,也被质疑(汪宝荣,西方社会翻译学核心研究领域 82)。“译者惯习”概念可用于解释翻译实践的生成、译者行为和决策及其对译本面貌及风格的影响,但西梅奥尼没有阐明译者惯习体现在哪些方面。目前一般认为,译者惯习主要体现在个体化的翻译选材、翻译策略、翻译观(或思想)等方面(邢杰,译者“思维习惯”13)。

三、白亚仁的译者惯习:翻译选材与翻译观

白亚仁1954年生于加拿大,在英国长大,1977年毕业于剑桥大学中文系。1977-1978年在复旦大学修习中国古典文学。返回英国后入剑桥大学读研究生,随后入牛津大学,以研究蒲松龄《聊斋志异》的论文获博士学位(罗丹,今古文学我为路,中西文化译作桥 65-66)。目前任教于美国加州波摩纳学院(Pomona College)亚洲语言文学系,专攻明清文言小说。在其职业生涯前20年,白亚仁基本上都是“老老实实地从事古典文学研究”,“偶尔才读一些当代文学作品”。2000年初,他读到余华的《黄昏里的男孩》,为其所吸引,决心将其译成英语(白亚仁,一位业余翻译家的自白书 31-32)。这是他主动介入中国当代文学翻译场域的起点。白亚仁最初试译当代作品,一方面是想“换换口味,获得片刻轻松”,因为研究明清文学“相当辛苦”,而翻译中国当代文学省事得多;另一方面,他对某些中国当代作品英译本不很满意,觉得他能译得更好。总之,用他自己的话说,“偷懒和不自量力相结合”促使他走上翻译之路(同上 31-32)。但在2018年11月13 日回复笔者的邮件中,白亚仁指出他“喜欢做翻译”,因为翻译带给他“一种不同于学术研究的满足感”。

白亚仁在上述邮件中还透露,除了《黄昏里的男孩》,他翻译的余华作品都由余华和他商议,在确定选题后向出版社提议翻译出版计划,出版社同意并签约后即由他着手翻译。余华作品英文版几乎全由兰登书屋出版。白亚仁翻译的《在细雨中呼喊》《十个词汇里的中国》分别于2007、2011年出版,而《黄昏里的男孩》直到2014年才得以出版,一个重要原因是在美国,“短篇小说集的市场前景远不如长篇小说”(高方、余华,“尊重原著应该是翻译的底线”61)。随后,兰登书屋又推出《第七天》(2015)和《四月三日事件》②。随着这些译作先后出版,尤其《十个词汇里的中国》《第七天》广受关注和好评,白亚仁确立了在翻译场域的声誉,其译者惯习也基本上形塑完成。

白亚仁在翻译选材方面的惯习主要体现为:如原作是小说,偏爱反映普通中国人生活、情节悲惨、人情味较浓、能打动美国读者的作品;如原作是非虚构作品(如《十个词汇里的中国》),则偏爱真实描写或批判当代中国社会和政治的、能让美国读者看到一个真实中国的作品(白亚仁,漫谈非虚构作品的翻译和出版 44-45);喜欢语言幽默生动、简洁朴实、可读性强的作品。余华的中后期作品大多属于“温情写作”或“强攻现实写作”(黄江苏79),且语言风格上具有以上特点,这正是白亚仁自主选择或愿意翻译余华作品的原因。例如,《黄昏里的男孩》吸引了他,是因为它“可读性很强”、“语言生动简洁幽默”、“反映普通中国人的生活”、“人情味较浓”、“美国读者会感到新鲜”(白亚仁,一位业余翻译家的自白书 32)。应余华的约请而翻译的《第七天》同样符合其翻译选材惯习:一是该作品充盈着志怪因素(包括鬼魂叙事),与他长期研究《聊斋志异》形塑的学者惯习相吻合;二是真切反映了普通中国人的生活,揭露了当代中国存在的贫富分化、司法不公、暴力拆迁等社会问题;三是以父子情深为主线,讲述了一个苦难与温情的、很有人情味的故事(吴树桥110)。

白亚仁在翻译观或翻译原则方面的惯习可归纳为:译作应忠于原作的内容和思想,尽量再现原作带给其读者的感受,但不宜过分拘泥于原作的形式和结构,也即在追求充分性的同时,也应注重译文的可读性、可接受性及目标读者的反应。朱振武、罗丹指出,作为学者型译者的白亚仁高度忠实于原作,同时也有着强烈的文化自觉,因而能恰当把握中西方文化鸿沟和阅读差异,“在传神与达意之间掌控着平衡点”(文化自觉与源语旨归的恰当平衡58)。事实上,主张协调处理忠实与通顺、充分性与可接受性的冲突是很多西方学者型译者坚持的翻译原则:“西方汉学家一般走学术性翻译的路子,译文忠实、流畅兼顾”(汪宝荣,中国文学译介传播模式社会学分析 4)。在《一位业余翻译家的自白书》一文中,白亚仁指出:译者必须是一个“敏感和警觉的聆听者”,那样“才不会将原文直接、机械地翻译出来,而能发掘对象(出发)语言的内涵,以充分表达原著的意思,重新创造原著带给它的读者的种种感受”;译者应坚持“忠于原著的原则”,但不宜过分拘泥于原作的内容和形式,那样就不能翻译成与原文同样自然、通顺的英语;有的译文看似十分忠实,却是非常不成功的(即可读性很差),因为“它过于尊重原文,而不顾及英文的叙述方式”(白亚仁 32-34)。由于中文小说语言、形式上的差异往往对西方读者构成更大的挑战,加之西方读者“接受品味的差异”,有时译者需要适当改变原文的本来面貌(白亚仁,文化差异及翻译策略),如插入原文中没有的一个小细节,以达到译者认为必要的艺术效果;这种译文字面上远离原文,“但它的精神反而离原文最近”(白亚仁,一位业余翻译家的自白书 35-36)。白亚仁认为,文学作品翻译不是学术著作翻译,为了不影响译作的可读性,不宜“频繁地加注释”,而应尽量用其他方法为读者提供必要的背景知识(漫谈非虚构作品的翻译和出版 43)。如针对韩寒杂文中常见的谐音双关,白亚仁指出,“如果找不到合适的对应的句子,我宁可舍弃(双关),因为我不想在后边加个注解:‘这个在中文里是很好笑的”(于丽丽,白亚仁:接触一个“非虚构”的中国)。

四、白亞仁的译者惯习:《第七天》的翻译策略

除了翻译选材与翻译观,译者惯习还体现在翻译策略的运用上。本节分析《第七天》英译本的某些翻译策略,由此可窥见白亚仁在翻译策略方面的惯习。

4.1 删繁就简

删繁就简指把原作中的某些次要内容删去不译或将繁复难懂的内容简化的翻译策略,使译文读来更简洁顺畅。白亚仁指出,出版社编辑审读译稿后,常常发回修改意见,“这些修改意见或许可以归纳为‘请你少告诉我一些事情。余华的写作风格十分简洁,而不止一个英文编辑曾建议中国作者删除他们认为不必要的内容”,这是因为中文小说往往过度依赖“告诉”,而不够重视“显示”,而这不符合西方读者的阅读期待(白亚仁,文化差异及翻译策略)。在追求文风简洁的大环境下,白亚仁主动适应美国的出版惯例,逐步养成了改繁复为简洁的译者惯习。显然,这种译文更容易被出版社编辑接受,译本才能顺利面世。原作《第七天》十分精简,故此白亚仁基本上照实翻译,但在某些地方仍采用了删繁就简的策略,例如:

(1)到第七日,

神造物的工已经完毕,

就在第七日歇了他一切的工,

安息了。——《旧约·创世记》(余华,《第七天》扉页)

英译:无

关于上例原文删去不译的原因,白亚仁在回复笔者的邮件中如是解释:“余华在《第七天》出版前发给我的书稿电子版中并没有这个题记;原作出版后,我觉得西方读者对《圣经》的开首了然于胸,也没有必要将此题记译出来,以免影响读者的阅读兴趣。”

(2)然后他感叹起来,真是人靠衣装佛靠金装。(余华,《第七天》83)

英译:“Its true what they say,” he added. “Clothes make the man.”(Yu,The Seventh Day 78)

原文描写主人公杨飞的父亲带他去买衣服,试完装后杨飞立马变得帅气,于是他的父亲说出了“人靠衣装佛靠金装”这句俗语。白亚仁仅译出“人靠衣装”,省译了“佛靠金装”,显然是为了避免重复冗余(因为此处并不涉及“佛”),同时可以回避棘手的“佛”字,以免给西方读者造成不必要的困惑。

4.2 改间接引语为直接引语

余华在《第七天》中描写人物对话时习惯于用间接引语,而白亚仁倾向于将其译成直接引语,以便“顾及英文的叙述方式”(白亚仁,一位业余翻译家的自白书 34),从而符合目标读者的阅读习惯。例如:

(3)两个歹徒光天化日之下走到他面前,问他附近有警察吗?他说没有。歹徒再问他,真的没有?他说,肯定没有。(余华 36)

英译:Two strangers approached him in broad daylight and asked, “Have you seen any police around?”

“No, I havent,” he said.

“Are you sure?” they pressed him.

“Absolutely,” he replied.(Yu 34)

原文从全知视角描写一个小人物被歹徒抢劫时双方的对话,但采用了间接引语。白亚仁将其译成直接引语,译文不仅更为直接生动,而且避免了人称混乱,区分了三人的对话。又如:

(4)我生母絮絮叨叨说了很久,抱怨自己的家是一个烂摊子,说操持这样的一个家太累了。(余华 90)

英译:She babbled on and on. “What a mess this family is!” she said, “Its so exhausting, managing this kind of household!”(Yu 85)

原文描寫杨飞的生母哭诉这个家“金玉其外,败絮其中”,白亚仁改用直接引语翻译原文的间接引语,使目标读者有一种亲临现场的感觉,更能体会人物的心理,增进阅读体验。

4.3 文化专有词翻译策略:归化为主,异化为辅

在邮件访谈中,笔者问:“《第七天》中出现了不少中国成语、俗语,您在翻译这些成语俗语时是如何考虑的?哪一种翻译策略用得较多,归化翻译还是异化翻译?”白亚仁答复:“关于用什么方法翻译这些短语,我没有始终如一的立场。我通常会考虑可选的不同译法,然后选用在特定语境中似乎效果最佳的一种译法。有时我更倾向于用直译,有时用更地道的英语表达法翻译似乎更合适。” ③

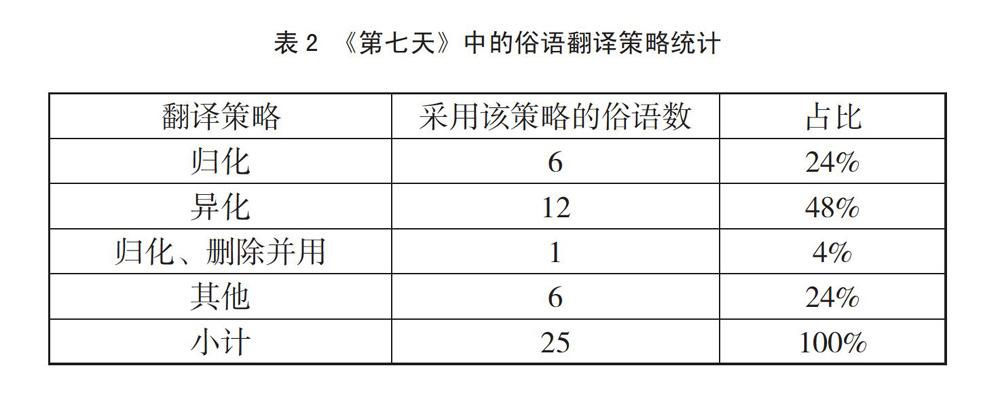

笔者通过人工统计发现,《第七天》共出现68个成语、25个俗语(因译者对重复出现的成语或俗语采用了不同译法,表中予以重复统计)。白亚仁对成语、俗语采用的翻译策略分别统计如下:

(5)他囊中羞涩,木然地站在那里。(余华 82)

英译:Suddenly aware of the limits to his budget, he stood there dumbly. (Yu 77)

原文描写杨飞和其养父在商场买衣物,老人由于没钱给孩子买高档衣物而感到窘迫。成语“囊中羞涩”是经济不宽裕或没钱的一种委婉说法,白亚仁没有将其直译,而是译成“预算有限”,这一地道的英语表达法更利于英文读者轻松理解作者的原意。又如,“水到渠成”译作“proceed smoothly”,“叫苦不迭”译作“at its wits end”,走的都是明显归化的路子。另一方面,白亚仁有时也会设法保留汉语成语的文化异质性,如将“狼心狗肺”译成“wolves hearts and dogs lungs”,为英文读者提供了领略汉语成语之美、之异的机会。

(6)(李月珍)然后感叹在这个笑贫不笑娼的社会里,势利的女人越来越多。(余华 48)

英译:And she bemoaned the fact that there were more and more such women in this society where you get more respect if youre a whore than if youre poor. (Yu 46)

余华借用这句俗语旨在暴露、抨击当今中国社会盛行的不顾礼义廉耻的拜金主义。这里的“娼”不一定专指娼妇,也泛指为了谋取富贵生活而不择手段的人。白亚仁没有进行意译,而是将“笑贫不笑娼”直译为“you get more respect if youre a whore than if youre poor”。显然,该异化译文忠实保留了中文俗语的原汁原味,其理由应该是译者推断英文读者不难理解这句译文的意思。以下是一个俗语归化翻译的实例:

(7)她心酸地说:“他一直在做缩头乌龟。”(余华 123)

英译:“He kept his head down the whole time, the little creep,” she said bitterly. (Yu 118)

原文描写鼠妹在阴间遇到杨飞,向他抱怨自己的男朋友是“缩头乌龟”。这个俗语指某人遇到棘手的问题躲起来,而不出面解决,就像一只把头缩进去的乌龟。白亚仁可能考虑到如将“缩头乌龟”直译为“a tortoise retracting its head into its shell”,不能令英语读者获得相同的联想意义,因而选用“little creep”对其进行归化处理。“little creep”为非正式英语表达法,指“让人讨厌或感到不快的人”(an annoying or unpleasant person)④,译文既能大致上表达鼠妹对其男朋友的怨恨之情,也避免了直译加注的繁琐,使阅读更轻松顺畅。

五、结论

白亚仁从专注于学术研究转向业余翻译中国当代文学尤其余华作品,可用场域理论和译者惯习概念做出解释:他研究文言小说的学者惯习及其偶尔读当代文学的业余爱好和对中国当代文学英译本的不满,使他萌发了翻译当代小说的想法,即当其职业惯习与其初始资本相遇,白亚仁顺理成章地介入中国当代小说翻译场域。随着由他翻译的几部余华作品在美国先后出版,并获得广泛关注和好评,白亚仁确立了在翻译场域的声誉,积累了不少符号资本,同时其译者惯习也基本上形塑完成。在翻译选材方面,白亚仁偏爱反映普通中国人生活或真实描写或批判当代中国社会和政治、人情味较浓、语言幽默生动、简洁朴实、可读性较强的作品。余华的中后期作品大多有着以上题材或主题,且语言风格上具有以上特点,这正是白亚仁自主选择或乐意翻译余华作品的原因所在。白亚仁的翻译观可以归纳为:译作应忠于原作的内容和思想,尽量再现原作带给其读者的感受,但不宜过分拘泥于原作的形式和结构,也即在追求充分性的同时注重译文的可读性、可接受性及读者反应。他在翻译《第七天》时采用的个性化翻译策略包括:删繁就简,将间接引语改为直接引语,针对成语、俗语等中国文化专有词总体上采用了归化为主、异化为辅的策略。

迄今翻译出版了5本余华作品的白亚仁是余华在英语世界的首席“代言人”,为余华赢得国际声誉做出了重要贡献,但目前对他的研究相当有限。本文是白亚仁译者惯习研究的初步尝试,希望能引发更多更深入的研究。

注释【Notes】

① https://book.douban.com/subject/24540864/。

② Yu, Hua. The April 3rd Incident: Stories. Trans. Allan H. Barr. New York: Pantheon Books, 2018.

③ 歸化翻译指“在翻译中采用透明、流畅的风格以便最大限度地淡化原文陌生感的翻译策略”;异化翻译指“在一定程度上保留原文的异域性、故意打破目标语言常规的翻译策略”(Shuttleworth and Cowie, Dictionary of Translation Studies 43-44, 59)。白亚仁所说的“直译”和“用更地道的英语表达法翻译”大体上分别相当于“异化翻译”和“归化翻译”。

④ https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/creep_2.

引用文献【Works Cited】

白亚仁:一位业余翻译家的自白书。《翻译家的对话》。中国作家协会外联部编。北京:作家出版社,2011:31-36。

[Barr, Allan. “The Confessions of an Amateur Translator.” Translators Dialogue. Ed. Liaison Department of the Chinese Writers Association. Beijing: Writers Press, 2011: 32-36.]

——:漫谈非虚构作品的翻译和出版。《翻译家的对话II》。中国作家协会外联部编。北京:作家出版社,2012:41-45。

[---. “On the Translation and Publishing of Non-fiction.” Translators Dialogue II. Ed. Liaison Department of the Chinese Writers Association. Beijing: Writers Press, 2012: 41-45.]

——:文化差异及翻译策略。《文艺报》,2014-08-20(007版)。

[---. “Cultural Differences and Translation Strategies.” Literature and Art Newspaper, Aug. 20, 2014.]

Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Trans. Richard Nice. Cambridge: Cambridge UP, 1977.

---. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Trans. Richard Nice. Cambridge, MA: Harvard UP, 1984.

---. The Logic of Practice. Trans. Richard Nice. Cambridge: Polity Press, 1990.

--- and Loic J. D. Wacquant. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

England, Katharine. “Well Read: Review of The Seventh Day.” The Advertiser Feb.7 (2015): 27.

高方、余华:“尊重原著应该是翻译的底线”——作家余华访谈录。《中国翻译》3(2014):59-63。

[Gao, Fang and Yu Hua. “Respecting the Original Text is the Translators Bottom Line: An Interview with Yu Hua.” Chinese Translators Journal 3 (2014): 59-63.]

黄江苏:“减法”尽头,如何做文学的“加法”?——论余华的创作历程与症结。《浙江师范大学学报》(社会科学版)3(2016):79-84。

[Huang, Jiangsu. “On Yu Huas Writing Life and Dilemma.” Journal of Zhejiang Normal University (Social Sciences Edition.) 3 (2016): 79-84.]

Kalfus, Ken. “Broke Souls: Review of The Seventh Day.” The New York Times Mar. 22 (2015): 22.

罗丹:今古文学我为路,中西文化译作桥——白亚仁的译介历程。《汉学家的中国文学英译历程》。朱振武等编。上海:华东理工大学出版社,2017:65-81。

[Luo, Dan. “Allan Barrs Translation Life.” Profiles of Western Sinologists Translating Chinese Literature into English. Ed. Zhu Zhenwu et al. Shanghai: East China University of Science and Technology Press, 2017: 65-81.]

Rogers, Anna. “Deathly Chill: Review of The Seventh Day.” The Dominion Post Feb. 21 (2015): 28.

Shuttleworth, Mark and Moira Cowie. Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 1997.

Simeoni, Daniel. “The Pivotal Status of the Translators Habitus.” Target 10.1 (1998): 1-39.

Wacquant, Loic. “Pierre Bourdieu.” Key Sociological Thinkers. 2nd. ed. Ed. Rob Stones. London and New York: Palgrave Macmillan, 2006. 261-277.

汪宝荣:葛浩文英译《红高粱》生产过程社会学分析。《北京第二外国语学院学报》12(2014):20-30。

[Wang, Baorong. “A Sociological Analysis of the Production of Red Sorghum Translated by Howard Goldblatt.” Journal of Beijing International Studies University 12 (2014): 20-30.]

——:西方社會翻译学核心研究领域:述评及启示。《解放军外国语学院学报》6(2018):81-89。

[---. “Major Research Areas of Western Socio-Translation Studies.” Journal of PLA University of Foreign Languages 6 (2018): 81-89.]

——:中国文学译介传播模式社会学分析。《上海翻译》2(2019):1-6。

[---. “Sociological Analysis of Translation and Dissemination Modes for Chinese Literature.” Shanghai Journal of Translators 2 (2019): 1-6.]

王悦晨:从社会学角度看翻译现象:布迪厄社会学理论关键词解读。《中国翻译》1(2011):5-13。

[Wang, Yuechen. “Translation through a Bourdieusian Sociological Lens.” Chinese Translators Journal 1 (2011): 5-13.]

White, Cameron. “Death with Chinese Characteristics: Review of The Seventh Day.” Wall Street Journal Mar. 26 (2015): 2.

吴树桥:文学与当下中国的现实景观——评余华新作《第七天》。《小说评论》5(2013):107-111。

[Wu, Shuqiao. “Literature and Contemporary Chinas Reality: Review of Yu Huas The Seventh Day.” Fiction Review 5 (2013): 107-111.]

邢杰:译者“思维习惯”——描述翻译学研究新视角。《中国翻译》5(2007):10-15。

[Xing, Jie. “The Translators Habitus: A New Perspective on Descriptive Translation Studies.” Chinese Translators Journal 5 (2007): 10-15.]

余华:《第七天》。北京:新星出版社,2013。

[Yu, Hua. The Seventh Day. Beijing: New Star Press, 2013.]

---. The Seventh Day: A Novel. Trans. Allan Barr. New York: Pantheon Books, 2015.

于丽丽:白亚仁:接触一个“非虚构”的中国。《新京报》2012-08-25(C05版)。

[Yu, Lili. “Allan Barr: Approaching a Non-fictional China.” The Beijing News, Aug. 25, 2012.]

朱振武、罗丹:文化自觉与源语旨归的恰当平衡——以白亚仁的译介策略为例。《山东外语教学》6(2015):56-66。

[Zhu, Zhenwu and Luo Dan. “Balancing Cultural Consciousness and the Original Text Intentions: The Case of Allan Barrs Translation of Yu Huas Fiction.” Shandong Foreign Language Teaching 6 (2015): 56-66.]

责任编辑:魏家海