伴有睑外翻、面具脸及耳廓部分毁损的发疹型角化棘皮瘤一例

刘丽琴 焦婷 王金燕 韩长元 叶颖异 张力 黄军 陈泽辉

宁波市第二医院皮肤科,浙江 315010

患者女,52 岁。因头面部、颈部、躯干和四肢发生丘疹和结节伴痒 2 年,加重 2 个月,于 2016 年 12 月 20 日来我院就诊。患者2 年前无明显诱因头面部出现瘙痒性丘疹、结节,曾在外院先后诊断为毛囊性角化病、传染性软疣,给予氯雷他定片、西替利嗪片等口服和卤米松乳膏外用,并接受冷冻及刮除治疗,部分结节刮除后消退,遗留浅表萎缩性瘢痕,其余皮损未见明显好转且逐渐增多,累及躯干和四肢。2个月前皮损明显增多,瘙痒加剧,遂到我院就诊。患者既往体健,无长期日光暴晒史,无毒物和放射性化学物质接触史,否认外伤手术史,家族中无类似疾病患者。体检:各系统检查无异常,全身浅表淋巴结未触及肿大。皮肤科检查:头面部和颈部密集分布肤色或暗红色毛囊性丘疹,直径1~3 mm,部分顶端有细小鳞屑;头面部、躯干和双手背散在分布圆形或卵圆形硬固隆起的半球状或圆顶状结节,直径5~10 mm,中央有角栓。舌体右侧缘及口腔黏膜散在分布白色鹅卵石样斑疹。见图1。

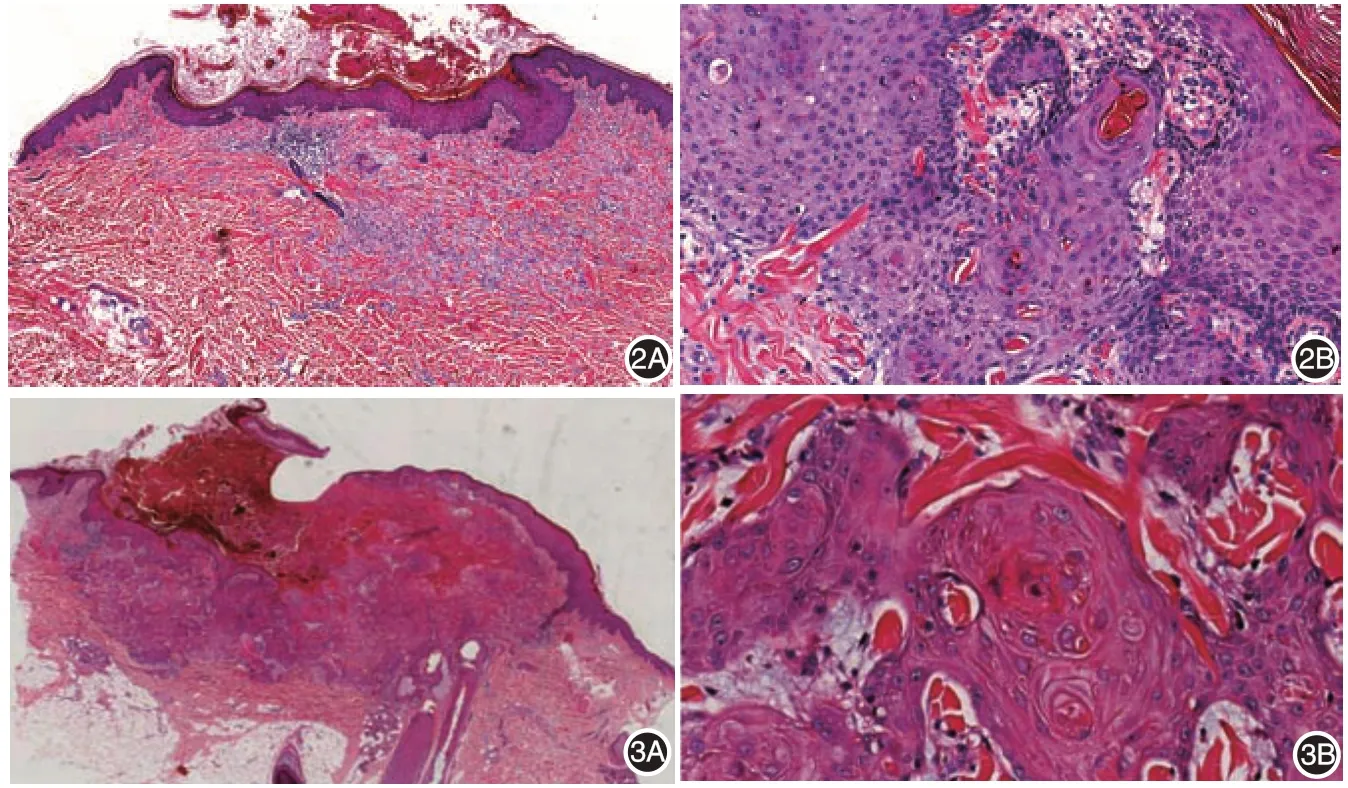

实验室检查:血尿粪常规和血生化检查未见异常,甲状腺功能:游离甲状腺素(T4)10.40 pmol/L(参考值11.50~22.70 pmol/L),促甲状腺素5.68 mIU/L(0.35~5.50 mIU/L),抗甲状腺球蛋白抗体>500.00 IU/ml(0~60.00 IU/ml),抗过氧化物酶抗体>1 300.00 IU/ml(0~60.00 IU/ml)。梅毒螺旋体明胶凝集实验及快速血浆反应素环状卡片试验和HIV抗体检测均阴性。抗核抗体1∶320,抗SS-A 抗体阳性,抗Ro-52 抗体阳性。B 超检查:甲状腺回声弥漫性改变伴结节,子宫多发肌瘤,伴有附件区囊性块。胸部CT 示肺部无明显异常。皮损组织人乳头状瘤病毒(HPV)DNA 检测阴性。腰部结节组织病理检查:瘤体呈半球形隆起,表皮向真皮内凹陷,瘤体两侧的上皮细胞呈抱球状,中央火山口样凹陷内充满角质,真皮鳞状上皮细胞浸润性生长,可见异形性及角珠,少许淋巴细胞浸润,见图2。头皮结节组织病理检查:鳞状上皮增生伴角化过度和角化不全,鳞状上皮细胞呈浸润性生长,深达真皮深层,可见角珠及细胞异形性,少许淋巴细胞浸润,见图3。颈部丘疹组织病理检查:鳞状上皮增生伴炎症细胞浸润,无特异性。

诊断:发疹型角化棘皮瘤(GEKA)。

治疗:口服异维A 酸30 mg/d,外用0.1%维A 酸软膏每晚1 次,同时口服氯雷他定片及左西替利嗪片对症止痒治疗。治疗2个月后皮损无消退且逐渐增多,瘙痒加剧,遂改为阿维A 胶囊20 mg/d,治疗4 个月后,较大角化棘皮瘤(KA)样结节基本消退,但不断有新发毛囊性丘疹及KA 样结节,渐累及全身,且出现睑外翻、面具脸(图4),遂将阿维A 胶囊的剂量增至40 mg/d,皮损无缓解,睑外翻、面具脸持续进展。改为甲氨蝶呤10 mg/周与阿维A 20 mg/d 联合治疗,用药3个月后结节仍逐渐增多,睑外翻、面具脸无改善,出现脱发(图5),遂停用甲氨蝶呤,将阿维A 的剂量增至50 mg/d,结节逐渐消退,睑外翻、面具脸无改善,耳廓皮疹持续进展,三角窝、耳甲艇、对耳屏、对耳轮等正常结构消失,外耳道缩小(图5)。现改为环磷酰胺静脉冲击治疗,600 mg每月1次,6个月1个疗程,目前已治疗2次,耳廓红肿消退,其余皮损未见明显消退,瘙痒较前缓解,继续随访中。

图1 发疹型角化棘皮瘤患者临床表现 1A:面部密集分布肤色或暗红色毛囊性丘疹,散在分布圆形或卵圆形结节,中央有角栓;1B:耳部见肤色或暗红色毛囊性丘疹、角化棘皮瘤样结节;1C:颈部毛囊性丘疹;1D:舌体右侧缘散在分布白色鹅卵石样斑疹;1E:手背散在分布结节

图2 腰部结节组织病理 2A:低倍镜下瘤体呈半球形隆起,瘤体两侧表皮向真皮内凹陷呈抱球状,中央火山口样凹陷内充满角质(HE×10);2B:高倍镜下真皮鳞状上皮细胞浸润性生长,可见异形性及角珠,少许淋巴细胞浸润(HE × 100) 图3 头皮结节组织病理3A:鳞状上皮增生伴角化过度和角化不全,鳞状上皮细胞呈浸润性生长深达真皮深层,可见角珠及细胞异形性,并见少许淋巴细胞浸润(HE×10);3B:高倍镜下见鳞状上皮增生并伴多个角珠形成(HE×200)

图4 发疹型角化棘皮瘤患者经口服与外用维A 酸类药物治疗半年后仍持续加重,出现面具脸(4A)、睑外翻(4B)

讨论 KA是一种起源于毛囊的良性肿瘤,皮损形态及组织病理类似于鳞癌,可分为单发型、多发型及发疹型。GEKA 由 Grzvbowski 在 1950 年首次报告,以“角化棘皮瘤”“发疹型”为关键词检索Pubmed 数据库1950—2018 年文献仅发现49例,包括国内既往报道的5例和本文病例。GEKA多发于50~70岁,无家族史[1-2]。GEKA皮损分布广泛,临床表现典型,开始为暗红色或肤色坚实的直径1 ~3 mm 的丘疹,顶端有细小鳞屑。2 ~8周内部分丘疹迅速增大,为圆形或卵圆形坚实隆起的半球状或圆顶状结节,中央有角栓。掌跖常不受累,但可累及黏膜。睑外翻、面具脸是GEKA的常见特征,至今已报道19 例GEKA 出现睑外翻、面具脸[1],但伴有耳廓部分毁损的GEKA尚为首例。大部分患者瘙痒剧烈。典型的组织病理特征包括表皮凹陷,中央有角栓,呈“火山口”状,两侧表皮像口唇状或拱壁状伸展于凹陷两侧,基底部有不规则增生的表皮向上/下增生,也可见一定程度的非典型改变,可见角珠。真皮通常含有密集的炎症细胞浸润如淋巴细胞和组织细胞,偶可有嗜酸性粒细胞和嗜中性粒细胞[3]。本例患者皮损有两种:毛囊性小丘疹和典型的KA样结节性损害。头皮及腰部结节性皮损活检符合KA特点,颈部毛囊性小丘疹活检无特异性,与文献[4]报道一致。

GEKA 的病因目前尚不明确,认为与紫外线照射、病毒感染、免疫抑制等相关[5]。Norgauer 等[6]在 2 例 GEKA 患者皮损活检标本中检测到HPV DNA,认为HPV感染可能与本病相关。有报道GEKA 可能与肿瘤相关,如卵巢癌和输卵管癌,或并发其他疾病如隐性梅毒、溶血性贫血、干燥综合征、白癜风、骨髓异常增生综合征,但均为个案报道,不排除偶然同时发生的可能[4]。本例患者甲状腺功能异常,甲状腺抗体阳性,患者拒绝甲状腺穿刺活检,结合B 超,临床疑诊桥本氏甲状腺炎。抗核抗体1∶320,抗SS-A 抗体(+),抗Ro-52抗体(+),追问病史,患者疑似有口干、眼干病史,否认关节疼痛病史。患者拒绝行唇腺活检等进一步检查,干燥综合征不能排除。

GEKA 的病程呈慢性进展性,治疗较为棘手,可选择的治疗方法包括局部治疗、系统治疗及外科或物理治疗。局部治疗可选用维A 酸类药物、糖皮质激素、氟尿嘧啶、博来霉素、干扰素α-2а、鬼臼毒素及咪喹莫特。外科治疗即手术切除,物理治疗包括冷冻、激光、刮治术、烧蚀术、光动力疗法及放射疗法。本病皮损范围广,数目多,局部治疗、外科治疗及物理治疗仅适用于个别典型的结节性皮损[7],首选系统性治疗,但迄今仍没有令人满意的治疗方案。系统性治疗可选用维A 酸类药物、免疫抑制剂、氟尿嘧啶、免疫调节剂、H2受体拮抗剂,但疗效不一,且复发率高。目前倾向于将口服维A酸类药物作为首选治疗药物[2,8-9]。部分患者应用维A 酸类药物皮损可完全缓解,但易复发[6];且维A 酸类药物对大的典型KA 样皮损有效,而对毛囊性小丘疹无效[7]。本例患者的治疗反应支持这一观点,且提示口服维A酸不能阻断病情进展。免疫抑制剂可用于治疗本病,目前常用的有甲氨蝶呤和环磷酰胺,其他药物仅有个案报道。多数学者尝试单独使用甲氨蝶呤,或联合维A 酸类药物治疗本病,疗效均不理想[4]。甲氨蝶呤不良反应多,且疗程长,故不常规推荐使用[7]。环磷酰胺口服或静脉冲击治疗均可使皮损明显缓解甚至痊愈。本例患者经维A酸类药物及甲氨蝶呤治疗无效后,选择环磷酰胺冲击治疗,目前已治疗2 次,耳廓红肿可见消退,其余皮损未见明显改善,瘙痒有所减轻。睑外翻可行手术修复,必要时需行多次皮肤移植术。进展出现面具脸后,预后较差,难以逆转。本例患者目前病情仍未完全控制,暂未行手术修复。继续随访中。

图5 患者经1年治疗后,出现脱发、面具脸(5A)、睑外翻(5B),皮损渐增多(5C);耳廓红肿,三角窝、耳甲艇、对耳屏及对耳轮等正常结构消失,外耳道缩小(5D)

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突