自能语文:以点线面的方法引导理科生鉴赏诗歌

摘要:在选课走班模式下的语文学习更关注学生的个体差异。理科学生大多存在读不懂诗歌,或不会鉴赏诗歌的问题。在诗歌教学过程中尝试用“意象点——脉络线——情感面”的方法引领理科生鉴赏诗歌。用相对明快的步骤、简洁的分析、干练的术语引领理科生读懂诗歌。

关键词:理科生;诗歌;意象点;脉络线;情感面

在选课走班模式下的语文学习更关注学生的个体差异。理科学生大多对学习诗歌不感兴趣,常感觉无从下手,经常存在读不懂诗歌或者不会鉴赏诗歌的问题。如何以有效的方法引导理科生进行诗歌鉴赏是教学的一个重点。笔者在诗歌教学过程中尝试用“意象点——脉络线——情感面”的方法引领理科生鉴赏诗歌。

“意象点——脉络线——情感面”的方法介绍如下:意象点就是要求学生在阅读诗歌的时候首先罗列出诗文中出现的意象,并注意结合诗文内容给意象加一个较为贴切的形容词或动词;第二步是试着把诗文的意象连接起来,理清作者写作脉络线所呈现的基本画面,尝试用两个四字词语去概括画面的基本特点;第三步是尝试对诗歌的基本意境画面中体现的情感进行合理的推测,尝试用两个四字词语去概括作者的情感。可概括为如下图示:

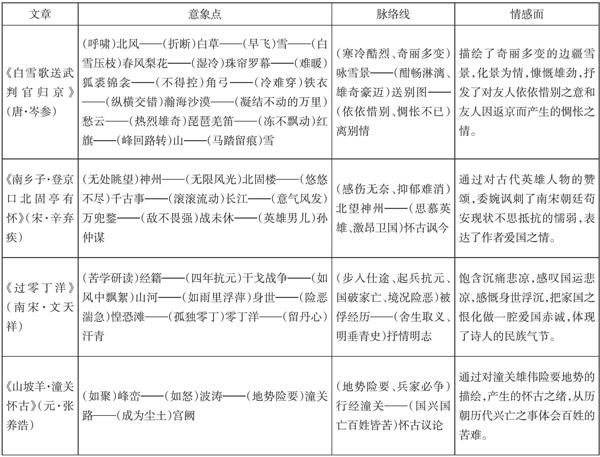

用清晰明了的圖示作为理科生的学习脚手架,引导其准确把握诗歌学习的步骤,理解鉴赏诗歌的基本方法,对理科生的诗歌学习能起到促进作用。以部编版九年级下册第六单元的《诗词曲五首》为例进行分析说明。

这一课选取了不同朝代的五首作品,编者设计意图是希望初中生在毕业时能对诗歌的基本风貌有大致了解,能对各类诗歌进行鉴赏。

第一首是选自《乐府诗集》的《十五从军征》。这首汉乐府民歌以叙事的方式反映了一位应征多年的老兵返乡的见闻与感受。

首先,请学生将诗文中的意象罗列出来,即:

松柏——坟冢——兔——野鸡——中庭——旅谷——井——旅葵。

然后,请学生将这些意象结合诗文内容用恰当的形容词或动词进行描述,即:

(高大)松柏——(累累)坟冢——(跳跃)兔——(乱飞)野鸡——(荒凉)中庭——(丛生)旅谷——(破败)井——(丛生)旅葵。

把这些意象用简洁的语言描述出来:自己曾经想念的家园如今已是森森松柏林立中的一丛丛坟墓园,曾经嬉戏玩耍的门口如今已是野兔在狗洞里随意出入的地方,野鸡在屋脊上杂乱飞窜,院子里长满了野生的谷子,井台边是肆意生长的野葵菜。

对这一幅幅画面尝试用两个四字词语概括,即“凄楚荒凉、满目疮痍”。

当然,诗歌不仅仅只写了荒凉的家园,还写了返乡途中的感受与对话,写了孤独一人生活的情景。全文脉络可大致概括为“返乡途中——回家——归家感受”三个主要部分。

试分析这三个主要脉络线的基本内容,尝试用简洁的词语进行概述。

《十五从军征》开篇便让人感慨,一位十五岁的翩翩少年被迫征战,年近八十才有机会归乡,时间跨度之长、之久令人心酸,家乡的人事渺茫无知。近乡情更切,追问路旁人,家中还有谁?一番简洁的对话让拳拳归家之情跃然纸上。看到了“凄楚荒凉、满目疮痍”的家园,与自己离家时父母疼爱、兄妹嬉戏的画面全然不同,多年的征战九死一生,劫后苟活的人对家乡会是怎样一种牵挂与思念呢?可是家中早已荒冢累累,可见连年征战给人们带来的毁灭性的打击。用野谷做的饭,用野葵做的汤却没有可以孝敬的长辈和抚助的后辈,只能孤身一人向东茫然落泪,沾湿衣襟。

对全文的行文脉络可用以下词语概括:近乡情切、激动不已——回家凄楚荒凉、满目疮痍——归家感受孤独无依、痛苦悲哀。

在这样的画卷中再来揣摩诗人所要表达的情感,就会清晰许多。

诗文的表达是简练的,其情感却是深沉的。作者在思乡情切的激昂情绪中返乡,看到的却是凄楚荒凉、满目疮痍的家园,痛苦无助,孤独凄凉的感情顿生。全诗并没控诉战争之语,但在平淡白描的字句背后,在语言与动作描写之中,无不透露着兵役制度给普通百姓带来的深重苦难,委婉含蓄地表达了作者对战争的厌恶。

用“意象点——脉络线——情感面”的方法制作成表格让学生试着自主研习其他四首诗词曲,即可呈现如下表格:

指导理科生读懂诗歌,需要相对明快的步骤,简洁的分析,干练的术语,用清晰的鉴赏图示给学生搭建便捷的学习脚手架,用图表可以深化诗歌学习,“意象点——脉络线——情感面”的方法为学生进行诗歌鉴赏打下基础。

作者简介:孙玉红(1973—),女,新疆克拉玛依市第一中学高级教师,主研方向为语文学科教学论。