统编教材视域下的“名著导读”

李作芳

《义务教育语文课程标准》(2011年版)指出:“要重视培养学生广泛的阅读兴趣,扩大阅读面,增加阅读量,提高阅读品位。提倡少做题,多读书,好读书,读好书,读整本的书。”为了将这一理念落实成教师实实在在的教学行为,统编教材建立起“精读、略读、课外阅读”三位一体阅读体系,每册教材专门设置一个“快乐读书吧”板块,引导教师重视整本书阅读,落实整本书阅读的教学。

从二年级开始,“快乐读书吧”分学期系统安排整本书阅读。那么,学生每个学期究竟要读哪些书?怎样指导学生读这些书?对于这些书,要读到怎样的程度?怎样检测学生的阅读效果?……这些具体的问题需要语文教师整体规划、系统设计、加强引导,从而实现整本书阅读的课程目标。

一、“名著导读”的内涵解读

名著是包涵着深刻的思想、精彩的艺术、丰富的社会经验,凝聚着人类智慧与文化,并能够对后世产生深远影响的经典作品,是经得起时间检验、具有较高思想价值与艺术价值、被广泛流传、为世人所公认的优秀著作。名著是整本的书,但并非整本的书都是名著。“快乐读书吧”中要求学生阅读的“整本书”的书目都是古今中外的经典著作,囊括的作品体裁与题材丰富多样,具有经典性。

导读是建立在20世纪80年代钱梦龙先生针对“讲读”模式而提出的“语文导读法”上的一个阅读概念,它包括教师的“导”和学生的“读”,“导”是手段,“读”是目的。强调由“导”而“读”,即通过语文教师积极、有序地启发、引导、指导,培养学生自主阅读名著的意识、兴趣、能力和习惯。

名著导读,强调对名著的阅读不是放任学生阅读,而是在教师的组织与指导下,学生完整、自由、自主地阅读名著。“名著导读”指向的“读”不是片段式的、单篇的阅读,而是“整本书”的阅读,甚至是多本书的阅读。教师通过以“导”促“读”,引导学生在书中感受人物形象的立体之美,领略故事情节的曲折之美,发现语言文字的意蕴之美,享受丰富精妙的艺术之美,进而培养学生阅读名著的兴趣与能力,促进学生广泛阅读,丰富阅读积累,提高审美情趣。

二、“名著导读”的目标指向

纵观统编教材“快乐读书吧”导读系统可以看出,“名著导读”的目标指向有以下四点。

(一)激发学生的阅读兴趣

统编教材非常重视激发学生的阅读兴趣。如,六年级上册的“成长故事”名著阅读以“笑与泪,经历与成长”为主题,用一段亲切、抒情、优美的文字开篇:“我们从出生起,就踏上了成长之旅。很多作家的作品讲述了成长的故事,这些故事的主人公有的是和我们同龄的孩子。他们的生活,有欢笑和喜悦,也有磨难和痛苦。这些或甜或苦的经历,教他们一步步向前,勇敢地面对未来。”这段开篇语娓娓道来,营造出良好的情感氛围和语言环境,拉近了学生与名著中人物的距离。然后,教材通过“你读过吗”板块,先从整体上简要介绍《童年》的主要内容,再从《童年》中选取一个精彩片段引导学生赏读,进一步激发学生阅读的期待。

(二)帮助学生构建阅读方法

统编教材以“小贴士”的形式,对名著阅读给出了阅读方法建议,为开展“名著导读”指明了方向。

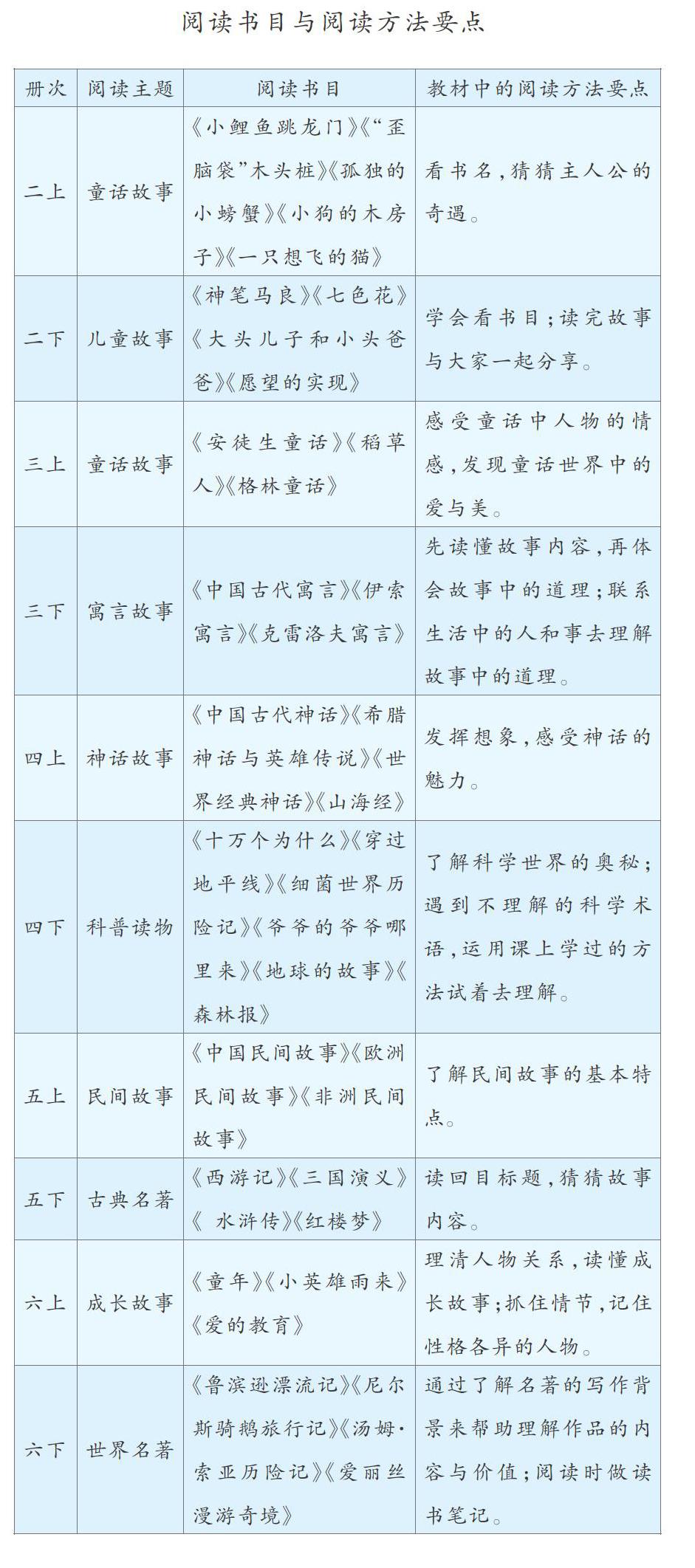

同样以六年级上册“成长故事”为例。如何阅读《童年》这本书?教材中指出两种阅读方法,一种是“读人物众多的小说,弄明白人物与主要人物之间的关系就能更好地读懂故事”,另一种是“抓住小说的情节可以记住一个个性格各异的人物”。实际上,统编教材从二年级开始,每个“快乐读书吧”都循序渐进地渗透了一些阅读方法,如右表所示。

由此可以看出,帮助学生构建阅读方法,是“名著导读”教学的指向之一。

(三)落实立德树人根本任务

从右表可以看出,统编教材中选择的阅读书目有中国古代的“四大名著”,有《鲁滨逊漂流记》等世界名著,有《十万个为什么》等科普名著,还有流传千年的神话故事、寓言故事、民间故事等,这些名著集中体现了人类语言艺术的精华,蕴含着博大精深的思想与文化,蕴藏着丰富的审美价值。同时,编者注重作品的时代性、内容的丰富性,考虑到语文课程对继承和弘扬中华优秀传统文化、培植文化自信、推动文化创新发展的独特优势,体现出“传道立人”之意。

因此,“名著导读”教学要借助名著中意蕴丰赡的语言文字、丰富鲜活的文学形象、绵长厚重的思想文化,将教学目标指向引导学生建立正确的世界观、人生观、价值观,为学生的精神发展奠基。

(四)发展学生的语文核心素养

阅读理解力、语言表达力、思维发展力、文化感受力是构成小学语文核心素养的重要内容,而开展“名著导读”教学是发展学生语文核心素养的有效路径。通过引导学生阅读一系列丰富而经典的文学名著,一方面可以使学生积累大量优秀的语言素材,丰富语言积累,建構语言模型,在反复阅读、整合中形成语感,发展语言能力;另一方面,通过优秀的文化熏陶,可以培养学生初步的审美体验,以及高尚的审美情趣。同时,在学生读完名著后,教师结合具体语境引导学生思考、交流、探讨,说说自己喜欢的人物,聊聊有趣的故事情节,做做自己感兴趣的研究,写写自己的阅读体会,能使学生形成自己的体验,学会欣赏、评价、批判与发现,让阅读理解、语言表达、思维拓展、文化感受等方面的能力得到同步发展。

三、“名著导读”的教学建议

“名著导读”中的“导”既有读前导、读中导,也有读后导,其中“读中导”对学生阅读所起的指导作用最大。组织好对诸多名著的导读,是一项工作量浩大的工程。如何有效安排小学阶段“名著阅读”,完成课标和教材安排的阅读任务?如何组织好读前导、读中导、读后导?读前、读中、读后究竟应该怎样“导”?现以湖北省教科院、湖北少儿出版社研发的“和名师一起读名著”为例,阐述小学语文“名著导读”教学的一般流程。

(一)第一阶段“读前导”:落实三项任务——切入、抓纲、预备

1.切入:激发名著阅读兴趣

“名著导读”教学首先要重视激发学生的阅读兴趣。“和名师一起读名著”以“致慧读者”的形式作为名著导读的开篇语,引发学生阅读期待。如《小英雄雨来》导读的开篇语以“致敬英雄”为题这样写道:

晋察冀边区的北部有一条还乡河,河里长着很多芦苇。河边有个小村庄。芦花开的时候,远远望去,碧绿的芦苇上像盖了一层厚厚的白雪。风一吹,鹅毛般的苇絮就飘飘悠悠地飞起来,把这几十家小房屋都罩在柔软的芦花里。

小英雄雨来的故事就发生在这个美丽的地方。为了保卫家乡,雨来和他的小伙伴们用聪明、胆识,勇敢地与日本鬼子作斗争,虽然时时面临着死亡的威胁,但每次都机智地逃出了敌人的魔掌,化险为夷。雨来最大的梦想是成为一名八路军战士。其实,他就是一名小战士!为了保护交通员李大叔,他在敌人的刺刀面前毫不畏惧;他把鬼子引进了地雷阵,自己借机跳进河里逃走;他夜送鸡毛信,掩护受伤的八路军战士逃出敌人的重重包围……雨来凭借着自己的勇气、胆量和智慧,一次又一次地完成了几乎不可能完成的任务。正因为如此,人们称赞雨来为“抗日小英雄”。

这本书中有一句话值得我们铭记于心:“我们是中国人,我们爱自己的祖国。”正是这种信念,在那个狼烟滚滚、烽火连天的岁月,支撑着、鼓舞着无数中国人,为保卫家园、实现梦想,奉献自己的青春、热血,甚至生命。他们是名副其实的英雄!

让我们向英雄致敬!

这样的开篇不仅抓住了本书中最精彩的内容,捕捉到学生最强烈的兴奋点,选择了最精准的切入角度,表达了对本书阅读的体验、感受、期待,而且形式新颖精致,文字表述亲切,有利于激发学生的阅读兴趣。此外,“致敬英雄”这一标题醒目、别致、吸引人,且高度凝练,也能激发学生的阅读兴趣。

2.抓纲:整体了解名著内容

在充分激发学生阅读名著的兴趣之后,要通过新颖、活泼的形式让学生快速了解全书的概貌,整体把握全书的内容。“和名师一起读名著”通过“认识主要角色”“收藏故事地图”的形式,引导学生认识书中主要角色,了解原著的人物特点,并用思维导图等形式图解原著,引导学生了解全书故事情节。“故事地图”有的着眼整体,有的截取局部,有的勾勒人物关系,有的描绘情节发展,让学生以最直观的方式,在最短的时间内窥见名著内容,进一步激起阅读期待。

3.预备:制订名著阅读计划

要持续、健康地开展“名著导读”,教师需要引导学生对本学期的名著阅读作统筹安排。“和名师一起读名著”以“阅读小站”的形式,引导学生制作学期阅读任务进度单,将一学期要读的书目列成表格,建议几周读一本,并将每一本原著分为几个部分或者几个“阅读小站”,给出每一站阅读时长建议及每天阅读多长时间等,章回体小说则给出阅读的章节提示,让学生对整学期的阅读书目、阅读进度有大致安排,便于调控阅读进程。

(二)第二阶段“读中导”:着力引导内化——深研名著核心

文本是学生与作者之间的桥梁,想要达成名著阅读的课程目标,教师要抓住原著的精髓和关键内容,引导学生深入文本去阅读、品味、内化,与文本对话,与作者对话。这是“读中导”的关键。“和名师一起读名著”以“随文引读”的方式,通过在原著正文右侧加注引读文字,实现“读中导”。

“随文引读”有直接旁批、阅读启思、阅读融情、智慧人生、百科、释义六种形式,主要从以下四个方面展开。

批“新”。在书中出现的新人物、新场景、故事转折处及运用新的表现手法处批注,引导学生关注。

批“共性”和“经典”。对原著中“有意思”的地方、经典片段,以及特别能体现名著写作特色的内容进行批注。这些“有意思”的地方和经典片段不是教师“个人以为”的内容,而是得到公认、形成共识的内容。

批“难”。将學生难以理解的知识在“百科”板块中进行阐释,将难以理解的词语在“释义”中给出词意,帮助学生扫清阅读障碍。

批“引发阅读行动”。在一些优美的语段旁,或有特色、有深意、值得品味的地方,批注提请学生产生“批注”“品读”“思考”“积累”等阅读行为的内容。

这些批注随着学生的阅读相机出现,就像一个阅读小伙伴在与学生一起品味、一起思考,有利于促进学生的深度阅读。如《小英雄雨来》一书开篇即对“还乡河”的环境进行了细致的描写,“随文引读”这样批注:“文章一开头就交代了雨来的家乡有一条还乡河,十分宁静,河边的芦苇枝繁叶茂,洁白的苇絮更是如鹅毛般飘飘悠悠。这样生动细腻的环境描写渲染了宁静祥和的氛围。这里会发生什么呢?”这里的引读文字提示了新环境、新场景,同时启发学生思考,暗示故事情节的展开将会与这里的环境有关。在“妈妈追赶雨来”的场景出现时,随文做了这样的批注:“雨来是本书的主人公,他活泼顽皮、聪明机智。”批注对新出场的主要人物进行了介绍,有助于学生对主要人物的关注。在第4节“扁鼻子军官”逼问雨来处,随文作了这样的旁批:“作者对鬼子的表情作了细致描写,无不体现出鬼子的虚伪和狡诈。”以直接旁批的形式对文中人物描写的方法进行点评,并表达出相应的情感,有助于引发学生情感共鸣。有些难解的知识,如《稻草人》中的“鱼罾”,随文以“小百科”形式作了介绍:“是一种用木棍或竹条做支架的渔网”,以帮助学生解惑,扫清阅读障碍。

引读文字,设身处地为学生读懂名著考虑,在疑难处为学生答疑解惑,在精妙处与学生分享体会,在情感丰富处与学生一起体验。同时,“随文引读”非常重视根据不同年级的阅读要求以及不同文体名著的特点,将阅读的方法渗透其中,引导学生潜移默化地领会、习得阅读方法。如,三年级下册《稻草人》随文批注了“通过心理描写,突出稻草人的焦急与难过”的直接点评,旨在引导学生感受童话中人物的情感,发现童话世界的善与美。批注直接指向感受叶圣陶童话的特点,凸显出“快乐读书吧”要落实的阅读方法。

(三)第三阶段“读后导”:搭建输出平台——展示学习成果

許多家长反映,孩子喜欢读书,也读了很多书,但感觉没有什么效果。一方面,读书的效果是隐性的、长期的,难以一朝一夕“见成效”。另外,就学习而言,内化是指吸收知识,外化就是输出知识。学生阅读名著,在经历阅读准备和阅读内化后,对书本的理解有了一个较高层次的突破,此时教师需要给学生搭建一个交流与表达的平台,引导学生及时将学习成果外化、输出。如果学而不用,学生就永远只是知识的搬运工,无法从根本上提高阅读素养。“和名师一起读名著”采用测试或活动等形式,达成三个方面的目标任务。

一是整体回顾。引导学生回顾这本书的作者是谁、写作特点有哪些,或介绍其他名家是如何评价这本书的。比如,《小英雄雨来》“读后导”中,引导学生再次认识作者,了解作者管桦的代表作以及生活经历等;梳理这本书的写作特点,诸如“人物形象鲜活丰满”“情节舒缓又不乏惊险”“戏剧化的表现手法”等;《稻草人》“读后导”中收录了鲁迅、郑振铎、茅盾等名家对《稻草人》的评价。

还有的以思维导图、阅读支架等图表形式,引导学生再次梳理生动的情节,再次体会人物的性格特点,通过各种形式引导学生整体回顾,提升阅读认识。

二是品析积累。引导学生再次赏析一些精华片段,对文章美好的词句进行品析、背诵、仿写,以提升学生的阅读素养和文学素养。如《小英雄雨来》中列举了“饱含深情的环境描写”“充满斗志的正面交锋”“多样化的心理描写”三个方面的精华片段,引导学生回顾、赏析、品鉴,启发学生思考、感悟,积累优秀语言,提升语言鉴赏能力。

三是表达运用。引导学生通过讲故事、辩论赛、做书签、做读书卡、办手抄报、写宣传语等形式,做自己感兴趣的研究,对名著的内容以及读书之后的心得、收获进行创意表达和展示,交流、分享名著阅读后的感受。如《小英雄雨来》通过描写鬼子的言行,从反面衬托出雨来机智勇敢的形象,“和名师一起读名著”在“丰富阅读体验”板块,围绕“发现鬼子的丑陋”“发现鬼子的虚伪”“发现鬼子的凶恶”引导学生进行“敌人铸就英雄魂”主题研究,写写阅读《小英雄雨来》后的感受。围绕《稻草人》的阅读,引导学生做“有趣的三段式”故事结构主题研究,看一看《稻草人》中哪些故事有这一特点,这些故事里的“三段式”结构又是怎样的。

在一次次的阅读活动中,学生逐渐形成自己的认识和体验,学会欣赏、评价、批判与发现;在一次次活动的参与中,学生会逐渐形成自己的态度,发表自己的看法,以更宽广的视野阅读名著,理解名著。

(作者单位:湖北省教育科学研究院)