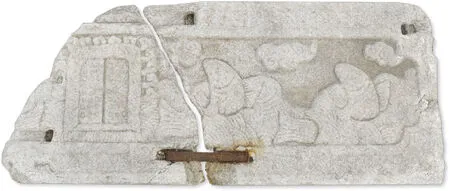

淮安清江文庙泮桥石刻

文 图/刘振永 刘光亮

清江文庙大成殿

清江文庙是淮安地区重要的历史文化遗存,其泮桥栏板石刻雕刻精美,历史、文化、艺术价值极高,是明清时期文庙建筑石雕艺术的优秀作品。

淮安清江文庙的历史可追溯至明嘉靖九年(1530),清江浦镇建崇景堂,称清江书院。清康熙三十七年(1698)改为文庙,乾隆二十六年(1761)改为清河县学宫,至道光三年(1823)发展为有一定规模的宏伟建筑群。20世纪后期仅存大成殿和崇圣殿等建筑,现为苏北地区不多的典型文庙建筑。2016年5—6月,淮安市博物馆对清江文庙进行了抢救性考古发掘,出土石构件包括刻纹栏板、抱鼓石、桥柱等。

石刻图案

清江文庙泮桥栏板石刻根据所刻内容可以分为4类:祥禽瑞兽类、花卉果木类、文字符号类、器物类,一些石刻中包含2个或以上类别。石刻图案反映的主题有3类,科举仕途、吉利祥瑞、祈子福寿。

祥禽瑞兽类所刻动物有雄鸡、鹿、鸾凤、蜜蜂、鹭鸶、翠鸟、鲤鱼、獾、狮子、猴子、蝙蝠、喜鹊等,与其相搭配的植物或器物有大丽花、荷花、莲蓬、橘子、桃子、松树、绶带、玉环、奇石、祥云、绣球;花卉果木类有石榴、桃子、桔子、柿子、大丽花、梅花、荷花、莲蓬、松树、宝相花、蕙草等;文字符号包括寿字、蟠螭纹、瑞草纹、瑞兽、云纹、福字、“卍”字符;器物有如意、银锭、彩带、葫芦、斗、戟、毛笔等。

文化寓意

明清时期是中国封建文化的最后阶段,商品经济发达,市民阶层扩大,关于吉庆祥瑞题材的作品大量涌现,无论是文人画家的创作还是民间艺术,包括工艺美术各个门类,吉利祥瑞的题材达到了空前繁荣,甚至到了“图必有意,意必吉祥”的地步。

泮桥石刻的主题基本都是吉祥如意类图案,这类图案的出现与文庙作为官方教育机构,以及明清时期丰沃的民俗文化土壤有着密不可分的关系。清江文庙作为清河县当时最高官办学宫,它在清河县民众心中有着重要的地位。明永乐(1403—1424)初年,此地设有全国最大的清江造船厂,后设户部分司,清代时是河道总督驻地,为运河漕运的咽喉要道。清河县治于乾隆二十七年(1762)迁到清江浦镇,一时间,清江浦成为河、漕、盐重地,商贾云集,东南才艺之士汇聚,晋商、皖商、徽商多聚于此。清河县学宫作为当时清河县文化教育中心,在当地官员、富商、各阶层民众及读书人心中是通往未来科举仕途的重要途径。因此,泮桥栏板石刻表现内容多与科举仕途相关,这批吉祥图案既表达了人们对现实美好生活的祝福,又寄予了文人学子通过寒窗苦读,有朝一日能“鲤鱼跳龙门”高中状元,进而加官进爵、挂印封侯的期望。

谐音

泮桥栏板石刻常常运用谐音来表达主题,多涉及动植物与器物。如蜂和枫(封)、猴(侯)、鸡(吉)、桔(吉)、荷(科)、斗(陡)、鹭(路)、鹿(禄)、兽(寿)、笔和锭(必、定)、大丽花(大利)、雀(爵)、戟(吉、级)、獾(欢)、喜鹊(喜)、蝙蝠(福)、鹌鹑(安)、梅(眉)、大狮小狮(太师、少师)、大吉羊(吉祥)等。经过组合后,雄鸡与大丽花指代“大吉大利”;鹭鸶、莲花、荷叶指代“一路连科”;獾、喜鹊、桔指代“吉大欢喜”;猴、挂在树上的官印、蜜蜂指代“挂印封侯”;柿子树、石榴树分别指代“事事如意”“榴开百子”;梅、喜鹊指代“喜上眉梢”;寿字、桃、两只兽指代“双寿”;笔、银锭、如意纹为“必定如意”;斗中间插三个戟为“陡升三级”等。

喜上眉梢图

文字符号

文字符号在此组石刻中也有不少运用,主要是变形文字与符合这种文字含义的图形相结合。如《双寿如意图》画面中间刻篆体变形“寿”字,字中间一笔的两端为如意符号,四边为卷云纹,寿字两边各刻一兽,口中吐出如意、卷云纹,寓意“双寿如意”。《团寿图》中间为一个圆形寿字,寿字内上边刻一如意纹,下边刻一只蝙蝠,两边刻一祥瑞意义的龙纹,寓意为“福寿如意”。

象征寓意

象征手法在吉祥纹样中也有一定占比,以感性事物本身所显现的形态、色彩、习性等,联想到某种与感性事物相似或相近的抽象含义,并附加了许多人格化的意愿。如《如意宝相花图》中画面满刻左右对称的宝相花图案,宝相花为自唐以来传统文化中流行花纹,又称宝仙花、宝莲花,相传它是一种寓有“宝”“仙”之意的装饰图案,为传统吉祥纹样之一。以牡丹、莲花为主体构成的纹饰象征人生高洁富贵、一切顺心如意。民间还常用荔枝、桂圆、核桃各三颗组成图案象征“连中三元”,其他还有麻姑献寿、指日高升、龟鹤齐龄、刘海戏金蟾等。按照古代礼俗,凡中秀才及以上者,都要绕泮池三周,中举人者更要在桥上挂满灯笼,取“登龙门”之意。一般人进文庙须绕泮池而行,唯有状元才可以从泮桥上走过,不仅体现了等级,也有激励学子发奋求取功名之意,因此泮桥也叫“状元桥”,“鲤鱼跳龙门”也是泮桥栏板石刻中最重要的主题之一。

双寿如意图

鲤鱼跳龙门图

除以上几种装饰表现手法外,有的图案还将其中2种或以上进行综合运用,以求主题更深刻、内容更丰富。如《挂印封侯图》从主题内容上看就兼有瑞兽类、花卉果木类2类,表现手法上兼有谐音、寓意和象征等。但无论用何种手法,手段终究是为内容服务,整体来说,泮桥栏板石刻图案主要是对学子成功考取功名的美好祝愿。

挂印封侯图

艺术审美

此组石刻是整座状元桥中最重要的组成部分,建桥的都是当时各方面的能工巧匠。石材选择了洁白细腻的汉白玉;画稿主题设计审慎缜密,画工线条描绘精细,造型准确生动;工匠雕工手法娴熟流畅,设计、描绘、雕刻浑然天成,整组栏板石刻体现了较高的艺术水准。

石刻图案的设计体现了文人画、民间绘画和传统图案等艺术形式。如《喜上眉梢图》画面中主体形象为文人画中的重要题材—梅花,她不畏严寒、凌霜傲雪,象征古代文人高洁的精神品格;梅花枝头点缀3只喜鹊,使得冬日萧寒荒古的空间里充满了一片生机和活力。这类题材既是对古代文人士子的鞭策,也是文人对高风亮节人生气节的主动追求。再如《大吉大利图》中的形象动与静结合,构图上疏与密相搭配,于无画处皆成妙境,体现出文人画的艺术神韵。文庙泮桥是凝聚社会各阶层人生理想的地方,受到民间思想和艺术观念的影响也是理所当然的,这些在《鲤鱼跳龙门图》《挂印封侯图》等画面中都有体现。泮桥石刻图案中明显的民间艺术特有的造型方法主要体现在4个方面。一是主题展开造型法,如《挂印封侯图》以松树和捕蜂猴为画面中心,围绕画面主题形象展开,渐次推出与主题相关联的形象:桃树、桔子树、祥云等。二是物象内部造型法,即形象深入内部,直接反映表象掩盖下的物象实质和客观必然,如《双寿蟠螭纹》在变形“寿”字下边字腹内刻一倒挂寿桃,左右两边蟠螭纹里各嵌一兽头。三是时空综合造型法,如《多子多寿吉祥图》分别刻画桃子、石榴、桔子三种祥瑞果,这三种水果成熟期分别在春季、夏秋季、秋冬季,分布区域为北方、中西部和南方,将不同地域和成熟期的植物放置于同一画面中也是民间艺术造型的主要特点之一。最后是适形造型法,这是民间美术中运用最广的一种造型方法。即在有限制的画面范围内发挥艺术创造力,在适应中造型、在造型中适应。《如意宝相花图》中图案外框为窝角长方形,画中宝相花左右对称适形铺展开来,枝、叶、花适形设计,整体分布匀停、和谐自然。从狭义来说,此组栏板石刻图案部分都是用的适形法;从广义上来说,其他石刻图像也都多少运用了适形法。

大吉大利图

从雕刻技法来看,泮桥石刻主要使用了浅浮雕。工匠在具体雕刻中根据不同内容、不同形象,灵活地采取了不同的浅浮雕雕刻技法。

总的来说,泮桥栏板石刻图案具有强烈的民间艺术特点,均是人们喜闻乐见的带有祥瑞寓意的形象,易于理解,艺术语言直白。造型上有的非常简洁,大块面的图像如同剪影,形象内部阴线刻,寥寥几笔,形神兼备;有的则精细准确,刻画细致入微。另外,在这批石刻作品中还体现了夸张与写实、质朴与柔媚、谐趣与庄重等多重的艺术样式。在这些作品艺术语言背后展现的是真诚与力量的精神内涵,这种感人的力量,正是来自民间艺术家的天才创造。

年代考证

据《清河县志》记载,清江文庙的历史分为旧县学宫和新县学宫。旧县学宫自南宋德祐元年(1275)初建,存续至清乾隆十五年(1750),原址在清河县旧县(今淮安码头镇)。旧县学宫早已荒废,地面建筑不复存在。

新县学宫即今清江文庙,使用年代从明嘉靖九年(1530)延续至清道光三年(1823),293年间发展为功能齐全的建筑群。自嘉靖年间开始,经历隆庆、万历、天启、崇祯的扩建与重修,新县学宫已初具规模。顺治六年(1649)重修学宫,有碑为记。此次考古发掘出土了石碑一块,可惜只残留有“顺治”两字。新县学宫在康熙十六年(1677)重建,康熙二十三年(1684)疏浚泮池。有泮池即有泮桥,有桥即有栏板,这说明清江文庙泮桥至晚在这之前即已修建。后来清江文庙又历经雍正、乾隆时期的几次扩建与重修,直到道光三年,河道总督黎世序率人在原址正南方移建,经过两年才建成。至此,清江文庙建筑群功能完备并一直延续到清末民初。

如意宝相花图

依据这一记载,有学者提出,此次出土的泮桥栏板石刻应为道光时期移建时所制造。然而地方史志中记载的清江文庙发展史大部分时间段都是在维护与重修,清江文庙真正进行大规模重新建造是在康熙十六年,道光时期只是一次较大规模的移建。因此这批石刻制造时间应该偏早,中间虽有损坏,但一直有持续使用,泮桥栏板石刻制造应有起始、发展、维护与衰落的几个发展节点,依据主要有以下几个方面:

首先是经济问题。清朝历史上著名的江南地区“癸未大水”引起的“道光萧条”就发生在道光三年,署布政司林则徐说过:“苏属被灾之重,为从来所未有”。当时国库空虚,地方政府在此时移建文庙,不可能忤逆朝廷花费巨资投入其中,折中的办法是把原来文庙中的材料就地取材,能用则用。

其次,雕刻图案的栏板石材不一样,目前出土石刻材料共3种—汉白玉、石灰岩、火成岩,其中汉白玉最多。文庙作为祭拜先师孔圣人的神圣殿堂又是地方的最高学府,一开始建造泮桥栏板石刻材料应该是统一的,后来经过多次改扩建、修建、重建与移建,最终形成了现在的面貌。刻有图案的栏板原本应是完整装饰在泮桥上的,然而现在的栏板石刻,许多石板断裂处有锔过的痕迹,这说明泮桥在原地重修或异地移建时,这些栏板石刻是经过修补增刻后继续使用的。

最后从艺术风格来看,泮桥栏板石刻图案体现出非常明显的两种艺术风格:一是形象取大块面,团块结构,细节上阴线刻,寥寥数笔,不事雕琢,雕刻手法粗犷,形象古拙,图像边缘为钝角,呈半圆雕状,具有典型的“粗大明”的艺术风格,这说明制作这批石刻时间距明朝很近,应是晚明艺术风格的延续。一种艺术风格不会因朝代的更迭而立刻改变,这在艺术发展史上已被证明。这类图案占绝大部分。另一类图案刻画精细,注重细节,形象写实,图像边缘为锐角,画面清新秀雅,无论雕工画工都显得非常娴熟,有“乾隆工”的韵味,是典型清中晚期的艺术风格。这一类石刻图案虽然只有五块,但从石质与包浆、老旧程度来看与其他石刻明显不同,很显然是后补刻的。

从以上几个方面我们大体可以确定泮桥栏板石刻制造年代约在明末清初。《清河县志》里曾反复提到文庙建筑的修与建的问题,修指在原基础上翻修,建是指从无到有。嘉靖九年到崇祯六年(1633),新建的是房、楼、堂、殿、斋、坊建筑;崇祯六年到顺治六年是改朝换代时期,社会动荡不安,只能对其进行维护。康熙十六年河道总督靳辅进行了一次大规模的建设,重建了主要的先师殿、两庑廊、文昌殿、戟门及周边建筑,历时一年多建成。值得一提的是,在康熙二十三年时泮池进行过疏浚,也就是说泮桥应建造于这个时间之前。康熙十六年除了建造主殿还包括周边建筑,泮桥作为文庙里最重要的建筑之一应该也包括其中。考虑到清王朝经历了初期的百废待兴后,发展到这一时期正是清朝在政治、经济、军事、文化、教育等方面迅速发展的阶段,是“康乾盛世”的上升期。结合时代背景、艺术风格、地方文献史志记载多方面综合分析,我们初步认为泮桥栏板石刻制作年代为康熙时期,补刻的五块栏板石刻时间应为清代中晚期。

清江文庙在明清至民国时期经过多次建设、翻修、扩建、重建、移建,历经一系列波折,后经修建才恢复到了现在的规模。出土的32块石刻图案中只有10块完整,大多都有裂纹或残缺。石面上有的有锔钉或被锔钉锔过的痕迹(有的锔钉已氧化脱落,只留下凿过的凹槽),这体现了古人对泮桥栏板石刻的珍惜和保护意识。状元桥栏板石刻是清江文庙历史兴衰的一个缩影,其中蕴含了丰富的文化主题,它包括文化教育、科举仕途、吉祥福寿等文化内涵,为我们进一步研究明清时期科举仕途与民俗文化的关系提供了重要参考依据。