公共服务质量对政府公信力影响的实证研究

——基于服务补救下的纠错和恢复视角

何奇兵

(电子科技大学经济与管理学院 四川 成都 611731)

一、引言

公信,顾名思义,是指公众的信任,在赢得公信且变成了一种能力的体现之时,公信力也就随之产生。地方公信力是地方政府对于当地治理的情况以及公民关系的体现。目前,很多地方政府的公信力不高,一方面表明当地政府的治理并没有取得很好的效果,另一方面也表明当地人民对政府的治理评价水平不高。地方政府公信力缺失隐藏着巨大的风险和隐患,降低政府权威的同时提升了政府的运作成本,不利于正常秩序的维持,滋生机会主义的信用风险。政府部门的公信力的影响因素都有什么,具体是如何影响的以及如何提升政府公信力,提升公众对政府的信任是政府当下需要面对的问题。

目前对于政府公信力的研究主要有公共治理视角、承诺—关系视角、绩效评价视角、社会学视角,基于绩效评价基础的政府公信力影响因素研究。现有的研究焦点在于服务质量对公信力的影响以及公众满意度对政府信任的影响,认为需要提升公共部门的服务质量来增强其公信力。权力感知虽然扩展了权力的心理学研究,但是相关的实证研究匮乏。政府部门工作人员具备一定公权,这种权力所带来的言行会对公众产生怎样的感知值得研究。

Joseph Nye对美国的公共部门进行研究并将影响公信力的因素分为两种:公共部门和民众。从公共部门来说,规模、政策、政绩等因素不佳的情况下都会降低公信力水平;从民众来说,不合实际的期望、对政府的认知模糊以及对幸福能力的质疑等都会增强对公共部门的不信任感。唐铁汉提出政府部门工作人员的决策过于形式主义,官僚作风严重。政府本身的权威性和垄断性,再加上基层政府工作人员的整体素质不高,行政不作为、行政乱作为、行政权力滥用等现象频发,导致政府服务和公众需求之间存在不一致的情况,就容易产生政府服务失败。

目前学者们比较关注公信力的影响因素研究,认为公信力的研究需要结合政府和公众两者去看,但是相关研究缺乏系统化,没有重视权力感知、服务补救在这个过程中的作用,仍需要在本领域进行更深入的挖掘。本文从政府和公众两个视角来研究公共服务质量对政府公信力的影响,探讨政府公信力的影响机制和其中的因果关联以及服务补救和权力感知的作用。根据研究结果为服务型政府的创建提供建议,提升政府部门的服务品质和形象。

二、文献综述与研究假设

(一)公共服务、公共期望与服务质量感知

公共服务是现代政府的基本职能[1](郑榕,2007),提供公共服务满足公众需求是政府的应尽职责。Gronroos[2]首次提出服务质量感知是消费者对服务怀有的期望与客观接收到的服务情况的对比。Pararsuraman,Zeithaml,Berry[3]提出如果服务期望和实际感知到的服务相一致,代表服务一般;如果服务期望低于实际的服务感知,代表服务质量高;如果服务期望高于实际的感知服务,表示服务质量低。可见,消费者接受服务越高,服务质量感知服务越高;消费者的服务期望值越高,感知质量就越低。所以,对于公众来说,其实也是作为服务的接收者和消费者,那么公众接收的公共服务水平越高,相应就会感知到更高的服务质量水平;如果对公共部门的服务质量所抱有的期望值越高,其对政府服务的感知质量就越低。由此推断:

H1a:公共服务正向影响服务质量感知。

H1b:公共期望负向影响服务质量感知。

(二)公共服务、公共期望与公众满意度

Engle&Blackwell[4]认为公众满意度是公众实际使用的产品情况与购买前认知对比后的评价。由此,本文认为公众满意度是群众对政府部门所提供的服务前后的期望服务与实际服务的对比性评价,是政府部门对自己需求满足情况的衡量和主观判断。那么,公众接受服务水平越高,那公众需求的满足程度可能会越高;而公众期望水平越高,可能政府提供的服务越难以满足需求。由此推断:

H2a:公共服务正向影响公众满意度。

H2b:公共期望负向影响公众满意度。

(三)公众满意度在服务质量感知与政府公信力之间的中介作用

Kotler提出消费者的满意度与价值是密不可分的,如果要分析消费者的满意度,必须重视其中的价值。学者Zeithmal[5]对顾客价值展开了研究,基于消费者的立场提出顾客感知价值理论,认为它是消费者对产品、服务的所获利益感知和消耗成本的对比后的评价。Parasuman,Zeithaml,Berry 等提出消费者满意取决于对服务质量的感知。对于公众来说,公众满意度受到对政府服务感知质量的影响,也就是说服务质量感知度越高,顾客能感知到给自己带来更多的服务价值,那么公众满意度可能就越高。

此外,米勒认为政府公信力就是公众对政府的信任,相信政府在无监督的情况下做正确的事情以及具有响应性。本文主要指的是认为政府能够做到公平公正、诚信政务、遵规守纪、政务公开。HeintZman和MarSon指出服务满意度会充分影响政府公信力。Sims通过研究提出如果政府绩效更加注重公众的感受,努力提高公众的满足感,公众对政府的信任程度就会相应地提高。根据以上学者的研究,可以得出假设:

H3:公众满意度在服务质量感知与政府公信力之间有中介作用。

(四)服务补救在公共满意度和政府公信力之间的调节作用

Tax,Brown[6]认为服务补救是一种管理过程,首先需要发现服务失败,针对失败问题展开服务失败调查并进行处理。根据有关服务补救的研究[7],服务补救一般包括:物质补偿、响应速度、道歉和主动性。结合公共服务本身的特点,本文认为服务补救应当包括响应强度、自我纠错和恢复效率。Etzel和Sliverman提出有效的补救能够弥补服务失败,提升消费者的满意水平。虽然企业和政府有所不同,但是一定程度上都属于服务提供方。对于公共服务来说,服务的对象是公众,当政府面临服务失败的时候,如果能重视问题、及时响应、承认错误并补救,那么很可能会弥补公众的损失,让公众满意,从而进一步提升满意度对公信力的影响。由此推测:

H4:服务补救正向调节公众满意度和政府公信力之间的关系。

(五)权力感知在公众满意度和政府公信力之间的调节作用

Nesler等认为权力是影响他人的能力或潜力。目前学者对权力感知定义较少,Gioia提出权力感知是观察者对别人的影响力的认知过程。本研究中权力感知主要是公众对于政府服务人员所具有的公权力的感知。Brown等证明权力较高的人相较而言更容易表现粗鲁、不合时宜。对于政府工作人员而言,当公众对于政府服务人员权力感知程度越高的时候,可能意味着工作人员在工作中搞不清楚自己的职责所在、总是一副高高在上的姿态,认为在为社会公众办事时,是一种别人有求于自己的态度,就容易导致行政不作为、行政乱作为、行政权力滥用等现象频发,如此便无法很好满足公众需求,那么导致公众满意度降低,继而减低公众满意度对政府公信力的影响。

由此推断:

H5:权力感知负向调节公众满意度和政府公信力之间的关系。

三、模型构建

(一)概念模型

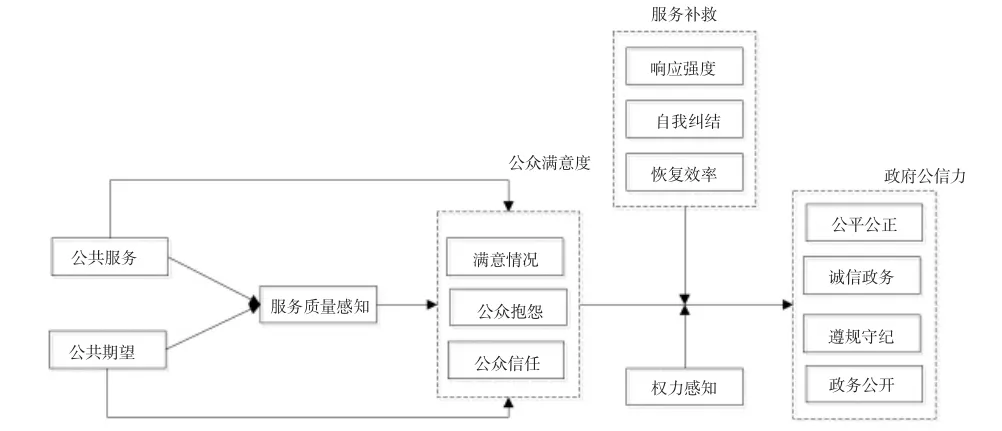

结合上一节的假设,本文假设模型如图1所示:

图1 本文研究假设模型

变量说明:因变量为政府公信力,公信力的测量维度主要包括公平公正、诚信政务、遵规守纪、政务公开;中介变量为公众满意度,测量维度主要包括公众抱怨和公众信任;服务质量感知为公众满意度前因变量;自变量公共服务和公共期望,调节变量服务补救和权力感知,其中服务补救的测量维度主要包括响应强度、自我纠错和恢复效率。

(二)变量度量

本研究中,公共服务和公共期望的测量主要通过专家学者访谈确定的测量题项,服务质量感知主要是结合范秀成,杜建刚[8]的量表,公众满意度测量主要参考改编自文孝庭[9]的测量量表,政府公信力参考了Bhattahoochee的测量量表,服务补救的测量参考李欣[10]的量表,权力感知的测量参考谭洁[11]的量表。

四、研究结果与分析

(一)数据收集

本次研究通过随机调研的方法,面向到合肥行政服务中心的群众发放问卷,共发放550份问卷,回收有效问卷492份,问卷回收率89.5%。性别方面,女性占比45.4%,男性54.6%;婚姻方面,未婚占比57.3%,已婚42.7%;学历方面,高中占比40.5%。本科及以上59.5%;收入方面,1000元—3000元占比26.7%,3001元—5000元占比52.8%,5001元以上20.5%。

(二)数据分析

1.验证性因子分析

本文运用SPSS22.0和AMOS21.0来开展变量的数据分析。

本研究的所有变量的Cronbach's α值全部不低于0.6。按照学术研究规定,Cronbach's α高于0.6,在合理范围之内,Cronbach's α值与测量对象的一致性呈正比。因此,本文测量变量信度完全可以满足研究的需要。对于效度来说,本研究中FL值均高于0.6,CR值均高于0.7,AVE值均高于0.5,说明相关变量具有较高的聚合效度水平。

2.描述性统计分析

对变量的相关关系进行检验,目的在于确保变量的相关性以及计算的准确性,值应该大于变量之间的相关系数。如表2所示,各项值均符合要求。从表2可以看出,本研究中各变量均为显著正相关,而且相关系数不高于0.8,表明它们之间不存在多重共线性的状况。

3.假设检验

(1)公共服务、公共期望分别对服务质量感知、公众满意度的影响分析

为了验证公共服务、公共期望与服务质量感知、公众满意度的相关性,需要进行回归分析,表3为相关变量的回归分析表。

从表3可以看出公共服务、公共期望对服务质量、公共服务的回归效果显著,Sig.值为0.000,低于0.01。回归方程拟合度较高,判定系数R2依次为 0.662、0.654、0.518、0.564,所有自变量的 p 全部低于0.01,拟合度达标。公共服务为自变量,服务质量感知和公共满意度为因变量,回归系数为正值,因此说明它们对服务质量感知和公众满意度的影响是正向的且达到了显著水平。公众期望为自变量,服务质量感知和公共满意度为因变量,回归系数为负值,因此说明它们对服务质量感知和公众满意度的影响是负向的且达到了显著水平。假设 H1a,H1b,H2a,H2b 成立。

表2 变量相关性分析

表3 回归分析表

(2)公众满意度中介效应分析

在服务感知质量对政府公信力中加入中介变量公众满意度分析是否存在显著相关,需要对其进行中介效应分析,表4为公众满意度中介效应表。

表4 公众满意度的中介效应分析表

从表4可以看出,模型中加入公众满意度中介变量后,服务质量感知对公众满意度的回归分析表中能够看到,回归显著性水平Sig为0.000,低于0.01,说明具备较高的显著性,回归方程拟合效果较好,R2为0.632。自变量服务质量感知在分析中的标准回归系数是0.120,Sig.值 是0.327,高于 0.02,这个结果表明服务质量感知对政府公信力的直接影响不再显著,所以公众满意度在服务质量感知与政府公信力之间起着完全中介的作用,这与假设H3相符合。

表5 服务补救和权力感知的调节作用分析表

(3)服务补救、权力感知在公众满意度与政府公信力之间的调节效应分析

表5为服务补救、权力感知的调节效应表。

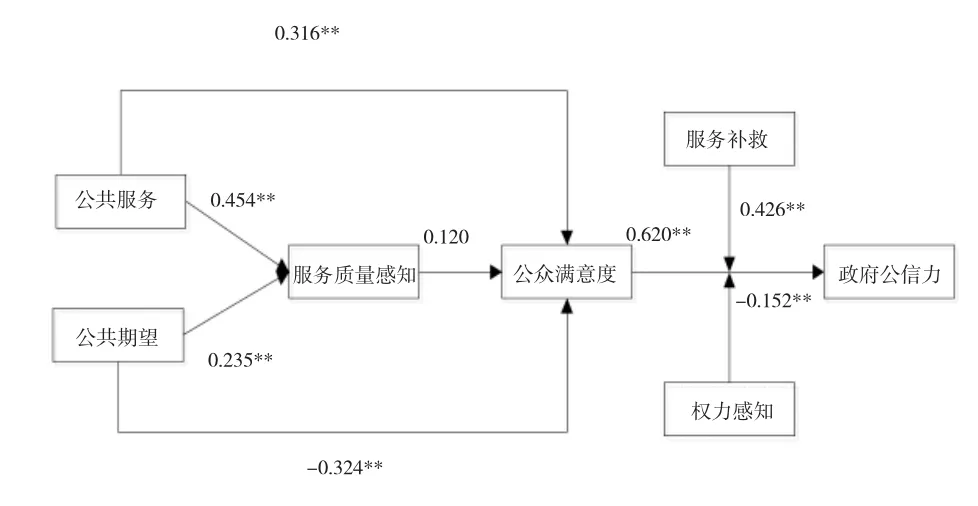

从表5可知,交互项服务补救×公众满意度、权力感知×公众满意度对政府公信力均有显著影响,β=0.426,p 小于 0.01,β=-0.152,p 小于 0.01。所以服务补救存在显著正向调节作用,权力感知存在显著负向调节作用。因此,假设H4、H5成立。表6和图2分别为变量间关系检验表和最终模型因子路径图。

五、结论与启示

经验证,本文中公共服务正向影响服务质量感知和公众满意度;公共期望负向影响服务质量感知和公众满意度;公众满意度在服务质量感知和政府公信力之间起着中介作用;服务补救、权力感知分别正向、负向调节公众满意度与政府公信力之间的关系。基于理论研究的结果,为了提升公众对政府的信任,可以在政府实际公共服务环节作以下工作:

第一,响应公众对基层政府服务的期望,提升公共服务质量来提升公众满意度和政府公信力的路径。政府需要围绕服务政府开展工作,需要想民之所想,在人民的角度去考虑问题,针对性提供服务,履行其应尽的责任。具体需要增强政府部门的政治、行政、司法和道德责任等,规范政府责任行为;打造高效政府,从时间效率、办事程序等方面提升政府服务职能,此外还需要对危机问题做到临危不乱,从容有效应对;构建透明政府,让公众更加了解政府并且进行监督。

表6 变量关系检验表

图2 最终模型因子路径图

第二,服务补救下的响应强度、纠错和恢复对提升满意度和政府公信力的路径。政府需要用遵规守纪、诚信监督和纠错恢复来保障公共服务质量,为此,政务信息公开透明化、互动沟通实际便利化、公共诉求及时响应化。具体来说,政府也需要构建失误预警机制,降低服务失败的可能性,提升对服务失败的反馈能力。提升补救的速度,提升政府人员分工协作的水平。政府需要把人民和政府作为一个整体来看,把服务补救作为政府部门运作的保障体系来运作,提升服务补救的质量。

第三,公权力感知以及公权力的使用对提升满意度和政府公信力的路径。

夯实执政为民的服务素养,回归“公共服务人员”的职责本位,在开展工作时,政府及其工作人员不要表面搪塞,需要踏实做事,真心实意;绩效评估方面需要重视公众评价;对于公众的疑问,不推诿、不逃避,厘清责任,敢于担当并勇于改正。政府及其工作人员只有坚守诚信原则,实事求是、取信于民,才能提升自己在人民心中的地位,才能为公众带来满满的获得感。

第四,政府自身行为对提升满意度和政府公信力的路径。提高服务质量来提升公众满意度和获得感从而提升政府公信力,一方面,让权力在阳光下运行,避免暗箱操作,将相关决策的信息公之于众,保障公共的知情权、参与权、表达权、监督权并鼓励参与决策,以保证决策的公开、公平、公正;另一方面,淡化公权力感知强度,依法文明行政,构建政务诚信监督体系,将公众满意度、获得感、幸福感纳入政务诚信考核内容,鼓励第三方社会机构运用大数据、云计算技术开展政务诚信评价评级,加强社会对政务诚信的评价监督。