例谈在小学数学课堂教学中开展研究性学习的几点思考

王冬梅

摘 要:研究性学习需从学生的兴趣开始,从学生的年龄特征出发,从思维的发展出发,让创新思维与内在思想在研究中真正落地。只有这样,教师才能把研究性学习的教学理念真正内化为自身的认识与实践,进而不断攀升新课改的新高度。

关键词:小学数学;研究性学习;兴趣;思维

随着文化交流的逐步频繁,创新的地位越发显著,研究性学习已成为创新思维培养的推进剂,自然就成了小学数学学习中必不可少的一部分。在新一轮课程改革的推行下,新课程结构中明确对研究性学习提出了计划与新规,但在不少小学教学实践中贯彻落实的效果不佳,其根本在于传统教学中根深蒂固的“重结论轻过程”剥夺了学生自主探究的机会,以及研究性学习的开展在短时间内无法获得成效。那么,作为数学教学工作者,应该从哪些方面着手设计开展研究性学习呢?下面,笔者着重从以下几个方面谈一谈。

■一、从学生的兴趣开始

研究性学习应当是学生自主探究数学知识的过程,那么教师在设计研究性学习时,要注意到选题的趣味性。兴趣是学生自主探究的起点,学生的自主探究是建立在兴趣满足的基础之上的。因此,我们的活动设计需努力做到关注学习兴趣,有效引导学生从兴趣出发参与到问题的探究中来,进而获得愉悦的体验。例如,教学“万以内数的比较”,笔者大胆设计了以下研究性学习活动:“各位同学,近期老师购置了一套新房,可还未根据家中布局购置电器,现在请大家去商场进行现场调查,看一看哪些电器与老师的新家相匹配。”这一活动的提出,引发了学生浓厚的兴趣,触发了他们探究的直接动力,进而呈现了多角度的答案,让数学思考真正意义上发生,进一步培育了创新精神和创造潜能。又如,教学“两位数乘两位数的笔算乘法”,笔者采用聊天的方式导入:给出一组乘法算式,教师可以不假思索地给出得数,比如37×33,46×44等,你们觉得其中的奥秘在哪里呢?学生在认真观察、合作讨论后,得出了重要结论“这些算式中,两个乘数的十位上数字均相同,而个位上的数字之和都等于10。”此时笔者适时总结,同时又一次聚焦问题:“以上诸如此类的乘法算式一般称为首同尾合十,那么在计算的过程中有什么规律可循呢?”在研究性学习的需求暂时得以满足之后,学生再次进入思考状态,并提出以下想研究的问题,如“尾同首合十”这一问题。当然,有了以上的思考经验,这些问题的解决就顺理成章了。在以上学习过程中,学生产生了浓厚的学习兴趣,也生成了淋漓尽致的学习体验,同时提升了计算能力。

■二、从学生的年龄特征出发

研究性学习的第一步是选择一个合理且科学的学习内容或学习目标,引导学生进行研究性学习。研究性学习不同于一般性学习,教学设计需从学生的研究着手,从学生的年龄出发,从学生的体验落脚。这就要求教师在进行资料收集和教学设计时,自然考虑学生的年龄特征,充分关注小学生的思考能力和想象能力,只有这样,教师设计的教学才是有效的。例如,低年级学生抽象思维能力薄弱,在解决“红红的左边有5名学生,她的右边有6名学生,一共有多少名学生”这一问题时,不少学生易形成“5+6=11(名)”这样的错误认知。笔者充分考虑该学段学生的特征,通过现场演示引导学生在观察中,自然发现其中的错误根源,将“红红本人”这一要素深深印入学生脑海。接着,笔者拾级而上,抛出问题“二(7)班共有女生20人,报名参加美术团的有12人,报名参加合唱团的有15人,那么两个团都报名参加的女生有多少人?”学生主动参与、积极活动、合理分析,从而达到对问题的理解和掌握。高年级学生已经具有一定的抽象思维,教师从学生本身出发,设计具有研究性的学习课题,进一步活化学生的思维过程。又如,在研究“植树问题”时,针对“两端都植树、两端均不植树,封闭植树”等问题,教师首先示范展示线段图的多种画法,让学生感受到图示法的直观性,为问题的纵深探究奠定良好的基础。接着,抛出以下研究性问题:“全长____米,每隔5米,有____个间隔,种____棵树。”这一开放性问题的提出,站在学生的具体学情处,为学生提供了多元化的思考角度,有效触动积极思维,对学生来说是有意义的,有挑战性的。

■三、从思维的发展出发

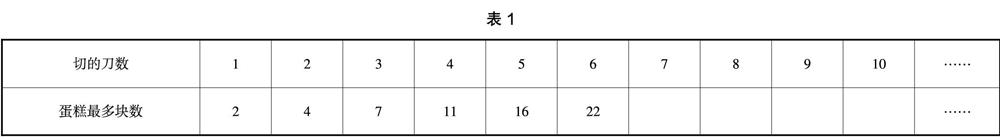

基于“学生立场”设计的研究性学习,要摆脱教师思维方式的束缚,真正从学生思维的发展出发,基于学生的视角去设计教学内容。只有这样,学生的思维能力才能稳步提升,研究性学习才能实现事半功倍。例如,教学“找规律”这一内容时,笔者设计“将一个蛋糕切10下,最多可以切成多少块”的研究性活动。在活动中,学生充分利用研究材料——圆纸片,从最初的“切1下、切2下”着手,始终关注直线相交这一情况,由浅入深,展开研究。通过小组合作探究和讨论,学生的思维被激活,得出以下创造性假设:若这里以直线来表示刀,则须使得每两条直线都相交且交点不重合,才能使分得的块数最多。随着活动的深入,在尝试到“切6下”,即画6条直线这一情况时,活动材料已经无法满足研究需求了,学生一筹莫展。教师适时点拨:是否可以通过一张有序的数据表来呈现已经研究得出的结论,并从中找寻出规律呢?通过这一有价值并充满智慧的点拨,引领学生积极思考,并设计得出表1。

根据表1中呈现的规律,学生总结得出:前一个块数与后一个直线条数相加即为可分得的最多块数。就这样,“切10下”可得的块数就显而易见了。问题研究到这里,似乎可以结束了,但真的结束了吗?基于对学生思维发展的考量,筆者又延伸提出以下问题:若要切50下,甚至100下,通过以上的推算显然过于繁杂,那是否可以找寻到2,4,7,11,16,…与1,2,3,4,5,…这两组数字之间的关系?同样地,基于观察、思考和研究,启发学生得出计算公式:(刀数+1)×刀数÷2+1=块数。

在这个过程中,通过对规律本质的追问,使整个学习活动经历了从形象向抽象的转变以及从具体到一般再回到具体的研究历程,延伸了问题链,帮助学生建立起真正的基于规律问题的思考,关注到思维能力的发展,取得了课堂教学的成功。

总之,研究性学习需从学生的兴趣开始,从学生的年龄特征出发,从思维的发展出发,让创新思维与内在思想在研究中真正落地。教师只有充分考虑以上诸多环节,才能把研究性学习的教学理念真正内化为自身的认识与实践,进而不断攀升新课改的新高度。