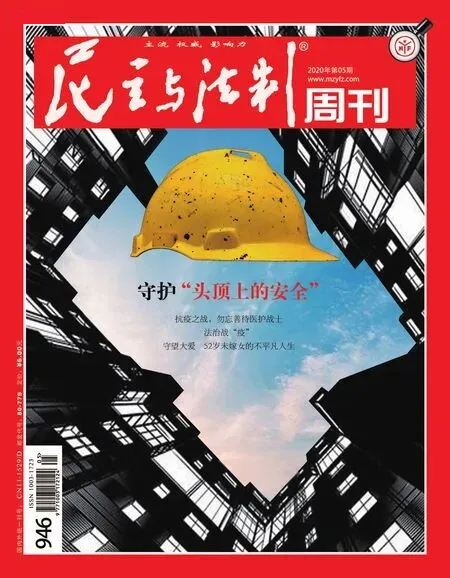

《守护“头顶上的安全”》系列报道之三“史上最严”:能否hold住高空抛物乱象?

>>中国新闻图片网供图

我们从时间的长河里截取短短数日,便能轻而易举地搜寻到这些信息。连续几起高空抛物、坠物致人死伤的悲剧在繁华的都市里不断上演:

2019年6月13日,深圳福田区一个小区内,一名5岁男童被一扇从高空坠落的玻璃窗砸伤头部,被紧急送医。由于伤情过重,抢救无效不幸离世。

2019年6月19日,南京东宝路8号时代天地广场,一名放学回家的10岁女孩儿被高空抛物砸中头部。事发当晚,南京鼓楼警方通报称,女孩儿是被一名8岁男童高空抛物所砸伤。

2019年6月22日,深圳两名女孩儿从地铁口出来时,其中一名女孩儿被上空坠落的不明物品砸中,当场头部流血,被紧急送往医院。经过调查,原因是有人在打扫卫生时,不慎将杠铃铁片从楼上坠落,于是酿成惨剧……

放眼全国,不到十天的工夫,便有如此之多的“飞来横祸”,窥一斑而知全豹。高空抛物、坠物,已成为一个非常普遍的问题。据了解,2019年1月到7月12345上海市民热线共接到“高空抛物”投诉1167条,诸如此类的新闻也频繁见诸报端。这些悲剧发生,使得高空抛物、坠物的治理,成为燃眉之急。

治乱象,当用重典。

2019年11月14日,最高人民法院印发《关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》(以下简称《意见》),为有效预防和依法惩治高空抛物、坠物行为,切实维护人民群众“头顶上的安全”,提出16条具体措施。其中,对故意高空抛物致人重伤死亡的特定情形要从重处罚,最高可判死刑。《意见》堪称治理高空抛物、坠物的“史上最严”。

而就在《意见》刚出台没几天,上海首例高空抛物入刑案落下法槌!

严惩!上海“首例”高空抛物入刑

2019年8月1日下午,从一栋居民楼14层的窗口中,先后飞出了一个平板电脑、一部手机、几个纸箱外加一把水果刀……“嘭嘭嘭”几声巨响,分别砸向了三辆停在楼下的私家车上……

因为与父母发生争吵,年轻的蒋某气急败坏,用棒球棍砸坏了家里的电器后,又将窗户打破,随手将这些危险物品一一抛出。事后,逐渐冷静下来的蒋某自己打电话报了警,到案后,他如实供述了上述犯罪事实。经估价,被砸的三辆轿车物损合计人民币4000余元。

数日后,蒋某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被上海市闵行区人民检察院批准逮捕。2019年11月7日,闵行区检察院向闵行区法院提起公诉。11月25日14时,该案在闵行区法院公开审理。庭审中,检察院根据刑法规定,对蒋某作出一年以上一年三个月以下有期徒刑的量刑建议。

2019年11月29日,闵行法院公开开庭宣判了这起高空抛物危害公共安全案件。闵行法院判决被告人蒋某犯以危险方法危害公共安全罪,判处有期徒刑一年。

法院审理认为,蒋某因家庭矛盾,为发泄不满,将手机、平板电脑、水果刀等物品从14楼高处扔下,部分物品砸落在小区公共道路上,砸坏该道路上停放的三辆机动车,虽未造成人身伤害或重大财产损失的严重后果,但足以危害公共安全,其行为已经构成以危险方法危害公共安全罪。

但考虑到被告人具有自首、认罪认罚等情节,对于检察机关及辩护人关于减轻处罚、从宽处罚的意见,予以采纳。但蒋某在案发小区与其父母共同生活多年,熟悉环境,因家庭矛盾为泄愤将物品抛下楼,其危害公共安全故意性明显。被告人行为已对不特定人员的人身、财产构成严重威胁,不宜适用缓刑。

法院认为,本案是《意见》出台后,上海首起判决确认的高空抛物入刑案件。希望通过本案对那些罔顾公共安全发泄情绪的个人敲响警钟,高空抛物危害公共安全构成犯罪的,法律将严惩不贷。

闵行区人民检察院公诉人周保强在接受媒体采访时解释称:“并不要求造成实际的危害后果,只要威胁到公共安全,对不特定人群的生命财产造成现实危害的可能性,就可以构成相应的犯罪。”

据了解,检察官前往案发地调查发现,蒋某高空抛物的时间是17时许,正是小区内人员出入较密集的时候。抛下的物品中不乏水果刀等金属制品,又坠落在单元楼门附近,恰好是居民进出的要道。综合判断下,检察官认定,蒋某的行为对社会公众安全明显造成了威胁。

无独有偶,就在《意见》出台的第二天,成都情侣吵架“抛菜刀”案件也直撞“枪口”。抛菜刀者涉嫌以危险方法危害公共安全罪名被公安机关刑事拘留,最终等待她的也将是法律的严惩。

严厉!加强处罚力度

最高人民法院曾披露过一组数据:2016年至2018年,全国法院审结高空抛物坠物民事案件1200多件,其中近三成因高空抛物坠物导致人身损害,而同期受理的刑事案件仅31件。

由于在司法实践中相关审判尺度不一,这个针对高空抛物、坠物现象,堪称“史上最严”的《意见》适时而生。

新规的出台,就是为了对城市里频繁发生的高空抛物伤人事件进行严格规制,以引导人们文明行为,减少类似危险行为的发生。《意见》与之前的规定相比,最大的特点就是加大了处罚的力度。

据了解,在起草《意见》过程中,最高法充分运用人民法院信息化成果,借助大数据分析,对近三年多来的涉高空抛物、坠物的1000多件案件筛选出较为典型的案例进行客观化、类型化分析研判,确保了《意见》有关条文更加符合实际情况,更具可操作性。

《意见》明确区分了高空抛物和高空坠物,二者在责任人主观方面、社会危害性方面有很大不同,在刑事定罪和民事追责方面也要予以区分。

对于高空抛物行为,《意见》明确,应当根据行为人的动机、抛物场所、抛掷物的情况以及造成的后果等因素,全面考量行为的社会危害程度,准确判断行为性质,正确适用罪名,准确裁量刑罚。

《意见》强调在刑事审判工作中,人民法院要充分发挥刑罚的威慑功能,用足用好刑法现有规定,对于故意高空抛物的,根据具体情形以危险方法危害公共安全罪、故意伤害罪或故意杀人罪论处,特定情形要从重处罚;对于高空坠物构成犯罪的,也要依法定罪处罚。充分发挥刑罚的威慑、教育功能,有效维护人民群众生命财产安全,预防、减少该类不法行为的发生。

在民事审判工作中,《意见》要求人民法院要综合运用民事诉讼证据规则,最大限度查找确定直接侵权人并依法判决其承担侵权责任;对于物业服务企业未尽到法定或者约定的义务,造成建筑物及其搁置物、悬挂物发生坠落致使他人损害的,也要追究其侵权责任;物业服务企业隐匿、销毁、篡改或者拒不提供相应证据,导致案件事实难以认定的,应承担相应不利后果。

最高法研究室负责人表示,《意见》的起草,围绕高空抛物、坠物给人民群众生命财产安全带来极大危害的一系列现实问题。比如针对抛物行为人查找难、打击弱,受害人救济不及时不充分,承担补偿责任的无辜居民范围过广等问题,提出了具体措施和要求,同时,也明确了几大焦点问题。

严谨!锁定焦点问题

针对高空抛物行为,《意见》明确刑事审判中,具有下列情形之一的,应当从重处罚,一般不得适用缓刑:多次实施的;经劝阻仍继续实施的;受过刑事处罚或者行政处罚后又实施的;在人员密集场所实施的。此规定,正解释了上海蒋某在自己熟悉的小区,且在人员有可能密集的地方实施的抛物行为后被判刑1年的案件。

针对高空坠物行为,《意见》提出,过失导致物品从高空坠落,致人死亡、重伤,符合刑法相关规定的,依照过失致人死亡罪、过失致人重伤罪定罪处罚。生产、作业中违反有关安全管理规定,从高空坠落物品,发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,依照刑法有关规定,以重大责任事故罪定罪处罚。

>>视觉中国供图

此外,曾经“一人抛物,全楼赔偿”的争议一直不断,也是处理关键问题的难点。此次《意见》要求,通过举证责任分配规则推动当事人积极查找。法院受理高空抛物、坠物案件时,要向当事人释明尽量提供具体明确的侵权人,尽量限缩“可能加害的建筑物使用人”范围。对能够证明自己不是侵权人的“可能加害的建筑物使用人”,依法予以免责。

虽然,《意见》对一些潜在的高空抛物者起到了相当大的威慑作用,但仅依靠刑事手段,似乎无法得到根治。

2019年6月22日,杭州某小区内,47个“防高空抛物监控”静静守护着小区居民的安全。小区里共17幢楼,都是20层的高楼,为了防止有人高空抛物,街道特地出资购置了这些“防高空抛物监控”。此外,在西安一小区,部分业主自发成立了一支特殊的“妈妈防空队”,除了遇到高空抛物拍照留证外,还督促小区安装防抛物监控。

然而,并不是所有小区都有这样的意识。针对这样的情况,最高法强调:“我们要加强与公安、基层组织联动,积极推动和助力有关部门完善防范高空抛物、坠物的工作举措,形成有效合力。”

《意见》首次明确了物业服务企业在高空抛物、坠物案件中的责任。物业服务企业不履行或者不完全履行物业服务合同约定或者法律法规规定、相关行业规范确定的维修、养护、管理和维护义务,造成建筑物及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落致使他人损害的,人民法院依法判决其承担侵权责任。有其他责任人的,物业服务企业承担责任后,向其他责任人行使追偿权的,人民法院应予支持。《意见》强调,物业服务企业隐匿、销毁、篡改或者拒不向人民法院提供相应证据,导致案件事实难以认定的,应当承担相应的不利后果。

因侵害人确定难,往往导致高空抛坠案件的受害人得不到及时的补偿。正如当年重庆的“全国高空抛物第一案”,在案发十多年后,22户邻居才对受害者进行了赔偿。对此,《意见》要求,明确运用诉讼费缓减免和司法救助制度,依法及时对经济上确有困难的高空抛物、坠物案件受害人给予救济。通过案件裁判、规则指引积极引导当事人参加社会保险转移风险、分担损失。支持各级政府有关部门探索建立高空抛物事故社会救助基金或者进行试点工作,对受害人损害进行合理分担。

《意见》还明确了,受害人对行政机关在履职过程中违法行使职权或者不作为提起行政诉讼的,人民法院应当依法及时受理。

如果高空抛物的当事人认识到自己的行为会造成他人死亡、伤害,也造成了他人死亡、伤害的结果,就应按故意杀人、伤害来认定。

《意见》的发布,为高空抛物、坠物案件的审判带来了更明确的依据,也对肇事者起到了很大的震慑作用。

或许在具体的司法程序上仍存在着不同程度的难题,但迟来总比不来好,这样一步尤为必要。