室间隔缺损患儿介入治疗后股动脉血栓形成的溶栓治疗及护理

郑鸿 马丽

(四川大学华西第二医院出生缺陷与相关妇儿疾病教育部重点实验室 四川 成都 610041)

动静脉血栓形成是介入治疗的一个较常见并发症,据统计心导管和介入治疗术后股动脉血栓的发生率约为40%,其中年龄小于10 岁的低龄儿童发生率较高[1]。因其可能导致严重后果,故强调介入治疗各环节的治疗和护理。股动脉血栓的发生率与患儿年龄、体重、有无紫绀等有关,同时,术中所用鞘管的粗细,股动脉的穿刺次数,肝素的给予与否,术后按压穿刺点的手法和力度等均是影响股动脉血栓形成的因素。对于股动脉血栓的治疗,在年龄稍大的患儿中采用外科取栓术获得了成功,但因此方法本身可能进一步加重血管损伤,很难使用于小年龄段患儿,故目前儿童患者中多采用经外周静脉途径给予溶栓剂进行溶栓治疗。股动脉血栓形成可能导致严重的栓塞事件,是介入医学发展中一直关注的问题。本例患儿同时选用静脉途径和介入途径给予尿激酶治疗股动脉血栓,取得满意效果,现报道如下。

1.资料与方法

1.1 病例资料

患儿,男,1岁10个月,体重10Kg,因“发现心脏杂音1年余”入院,诊断为“先天性心脏病:室间隔缺损”。完成常规术前检查后,于入院第二天9:55 入介入室行室间隔缺损介入封堵术。麻醉成功后常规消毒铺巾,用6F TERUMO 鞘管seldinger 法穿刺管右股动脉及右股静脉成功。行左、右心导管术后,行左室长轴斜位造影,显示室缺膜部瘤形成,瘤上多破口,测量其基底部直径为8.5mm,经8F 长鞘递送入AmPlatzer 10mm 封堵器封堵缺口,伞器成型好。再次造影微量残余分流,释放伞器,10:30 结束手术,给予止血、加压包扎伤口后,10:40 送回病房。手术开始时给予肝素钠1375u肝素化患儿。术中出血约10ml,用时35min。术后回病房,给予常规松解伤口加压包扎处,局部压迫止血。

1.2 术后观察

10:40 右侧下肢皮温稍凉,给予保暖,右侧足背动脉搏动由于局部止血无法扪及。11:05 局部压迫止血下,右侧足背动脉搏动可扪及,但弱于左侧,皮温凉于左侧。遵医嘱给予尿激酶30 万u 分次静脉滴注,输注结束后,右下肢皮温颜色有所好转,但右侧足背动脉搏动均仍弱于左侧,皮温凉。于21:00 再次给予尿激酶20 万u 静脉滴注,低分子肝素钙825u 皮下注射。术后第一天9:00 再次给予低分子肝素钙935u 皮下注射,尿激酶静脉维持。期间右侧足背动脉搏动均仍弱于左侧,右侧下肢皮温降低,右侧肢体皮肤苍白。右侧下肢动脉B 超未见明显血栓。但结合临床表现,于10:00 与患儿家属沟通后,同意行导管介入溶栓手术。

1.3 介入溶栓过程

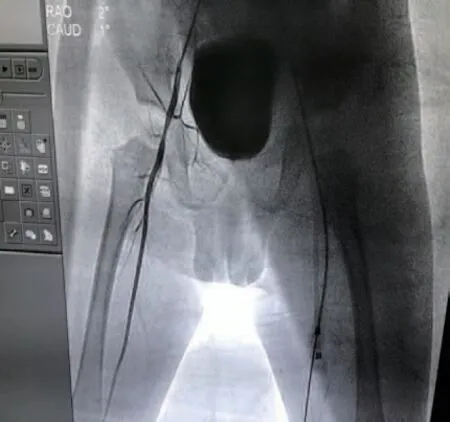

麻醉成功后,常规消毒铺巾,穿刺股静脉及左股动脉,置入5F 动、静脉鞘,注入肝素1375u 肝素化患儿。以超滑导丝分别引导猪尾管、右心导管及COBRA 导管由左股动脉进入右股动脉入口,行右侧选择性股动脉造影,见股动脉远端显影差,造影剂通过缓慢(见图1)。以10 万u 尿激酶兑20ml 生理盐水经导管缓慢注入右股动脉血栓顶部,共2 次。分别5 分钟(见图2)、10 分钟后造影(见图3)股动脉逐渐通畅。摸足背动脉搏动明显,皮温恢复。撤出鞘管,结束手术。手术共进行80 分钟。术后继续给予低分子肝素钙935u q12h×3 天溶栓治疗,常规给予阿司匹林口服抗血小板聚集。当天,患儿左侧足背动脉搏动有力,右侧足背动脉搏动明显,皮温正常。术后第二天,患儿双足背动脉搏动一致、有力。于术后第5 日出院,常规出院后随访。

图1

图2

图3

2.讨论

经皮股动脉穿刺置管途径因穿刺简单、安全,是目前儿童先天性心脏病常用的介入治疗通路,股动脉血栓也是股动脉穿刺后的常见并发症之一。Butera 等[2]研究发现,在104 例接受室间隔缺损介入封堵术的患者中,有3 例发生股动脉血栓,占比为2.9%。股动脉血栓如不及时处理,可导致急性动脉闭锁,甚至引起肢体坏死,所以股动脉血栓的预防与及时处理是每一名介入医务人员应该关注的问题。

2.1 股动脉血栓形成的因素

股动脉血栓的发生与患儿的年龄、体重和术中所使用的鞘管大小有关。年龄越小,体重越轻,鞘管越大,发生的几率越高。本例患儿年龄不到2 岁,符合其他学者观点,即年龄低于3 岁是患儿发生股动脉并发症的危险因素之一。患儿无法主动配合治疗,需麻醉后完成治疗,故术前禁食6 小时,可导致血液浓缩,增加血栓形成风险;该例患儿体重10Kg,并且室间隔缺损基底为8.5mm,术中选用8F 的鞘管输送伞器封堵缺损,鞘管本身可能对股动脉内膜造成损伤,这些都是股动脉血栓形成的高危因素。也有研究表明接受介入治疗的患儿发生股动脉血栓的概率高于单纯接受左心导管检查的患儿,这可能和操作时间长,血管内操作步骤多,以及封堵器放入后明显激活体内凝血系统有关。本例患儿术中给予全身肝素化,术后常规给予阿司匹林抗血小板聚集,但仍形成股动脉血栓,考虑患儿在止血过程中,因患儿年龄小,不配合下肢制动,烦躁、哭闹,导致局部加压压迫时力度过大,时间长,外力因素影响血流通过,也是股动脉血栓形成的因素之一。

2.2 介入术后的监测

血栓形成可以导致各种严重的栓塞事件发生,故各类先天性心脏病介入封堵术中和治疗后均需常规严密检测。术中操作时严格按照介入治疗指南给予肝素化,室间隔缺损患儿给予全量肝素,即每公斤体重给予1mg 肝素钠,最大剂量不超过30mg,术中并注意观察有无血栓形成[3]。本例患儿给予全量肝素钠,术中未发现明显肉眼血栓。术后患儿立即给予心电监护,监测心率、呼吸、血氧饱和度,以及血压;松解加压绷带后,给予局部加压。同时严密监测有无血栓形成征象。目前判断小儿左心导管术后或介入治疗后股动脉痉挛伴或不伴血栓形成的常用标准为[4]:(1)同侧足背动脉搏动明显减弱或消失;(2)同侧下肢皮肤温度下降皮肤苍白,尤其远端足底部;(3)同侧下肢血压降低;(4)血管超声提示股动脉血栓形成;(5)选择性股动脉造影提示血管腔充盈缺损或闭塞。本例患儿在观察到前两项时立即给予静脉溶栓治疗,后虽经血管超声检查未见明显股动脉血栓,但根据临床经验判断后,果断采取了介入溶栓,并经过股动脉造影证实了血栓的形成,有效的避免了可能严重栓塞事件的发生。

2.3 股动脉血栓的治疗及护理

静脉溶栓治疗已成为治疗股动脉血栓的首选方法,广泛使用。儿科常用的溶栓药物为尿激酶,是一种纤溶酶原激活剂,也是外源性非特异性纤溶酶直接激活剂,有较强的溶解血栓的作用,但在血流中可被血浆巨球蛋白抑制活性而影响效力,局部溶栓药物浓度高,作用快,效果佳,对全身无明显影响。经导管介入治疗具有动脉内用药剂量小、定位准确、副作用小[5-6]。本例患儿在术后2 小时发现足背动脉搏动减弱后,立即给予尿激酶静脉溶栓,效果不佳后,在24 小时内给予了局部溶栓治疗,效果满意。同时在对患儿的护理中,要强调术后血栓形成的早期发现,溶栓治疗时严格遵医嘱正确用药,保证溶栓剂的及时进入,可以在一定程度上延缓血栓形成。在评估溶栓效果的同时,也要注意观察有无全身出血倾向,谨防颅内出血。在决定介入溶栓时,做好准备工作以及家长、患儿的安抚,用物的准备也是重要的。

3.结论

从本案例的治疗护理过程中,总结经验教训有以下几点:(1)对于小年龄、低体重患儿,在介入封堵术中和术后要有血栓易形成的高风险意识,加强监测,积极处理;(2)患儿由于不能主动配合操作,需要基础麻醉,术前需要禁食,在禁食过程中注意及时补充体液,避免引起高凝状态,增加血栓形成风险;(3)穿刺过程中提高穿刺成功率,减少反复穿刺的几率,选用鞘管时尽量选择可满足治疗条件的最小鞘组,可以避免机械损伤股动脉;(4)术后压迫止血时,所用力度应以可扪及足背动脉搏动同时又无出血为适;(5)术后监测发现足背动脉搏动减弱或不一致时,要及早考虑静脉溶栓治疗;对介入术后股动脉血栓形成患儿,尽早经对侧股动脉插管途径采用尿激酶进行溶栓治疗是可以考虑的选择。

综上,对临床介入患儿术前、术中及术后的管理中,医护加强沟通,紧密联系,同时作用,才能更好的保证患儿的安全。