《基本医疗卫生与健康促进法》全解析

文/张怡

《卫健法》从基本医疗卫生服务法律制度、卫生机构法律制度、卫生职业法律制度、药品保障法律制度和综合监管法律制度等方面对我国卫生健康法律体系进行了系统全面的制度设计。

2019年12月28日,十三届全国人大常委会第十五次会议表决通过《基本医疗卫生与健康促进法》(以下简称《卫健法》),并已于2020年6月1日正式施行。《卫健法》的出台,是我国卫生健康领域一项重大制度建设成果,为持续深化医药卫生体制改革,全面实施“健康中国”战略,加快建立中国特色基本医疗卫生制度奠定了坚实的法律基础。本文将简要介绍这部法律的立法进程、立法目的、立法意义以及主要亮点。

《卫健法》的立法历程

《卫健法》的颁布历经20多年的酝酿。回顾《卫健法》的立法进程,这一立法项目四次列入全国人大常委会立法规划,并历经四次常委会审议。在此期间,这部法律的立法思路、法律名称以及适用范围等都发生了较大改变。

早在1996年,国务院法制局就将“初级卫生保健法”列入了立法规划,想通过立法落实1978年《阿拉木图宣言》中提出的初级医疗保障。2003年,第十届全国人大常委会将“初级卫生保健法”列入立法规划第一类项目,并明确由国务院提请审议。考虑到“初级”一词无法体现该法作为卫生健康领域基本法的定位,2008年十一届全国人大常委会将该法更名为“基本医疗卫生保健法”,并纳入立法规划。十二届全国人大常委会进一步将该法的名称调整为“基本医疗卫生法”。2014年12月30日,全国人大教科文卫委员会召开《基本医疗卫生法》起草工作机构第一次全体会议暨《基本医疗卫生法》起草工作启动仪式,标志着该法正式进入立法程序。2016年8月,习近平总书记在全国卫生与健康大会上发表重要讲话,提出“将健康融入所有政策”的理念,并强调要“把人民健康放在优先发展战略地位”。同月,中共中央政治局审议通过了《“健康中国2030”规划纲要》。党中央、国务院对“健康中国”建设的全面部署为我国卫生健康工作指明了方向,也对立法工作提出了新的要求。为了适应新形势对立法的新要求,全国人大教科文卫委员会再次将该法的名称调整为《基本医疗卫生与健康促进法》,并增加了健康促进的相关内容。2017年12月27日,《基本医疗卫生与健康促进法(草案)》提请第十二届全国人大常委会第三十一次会议审议。教科文卫委员会主任柳斌杰在向全国人大常委会提交的起草说明中将该法称为“卫生与健康领域第一部基础性、综合性的法律”。

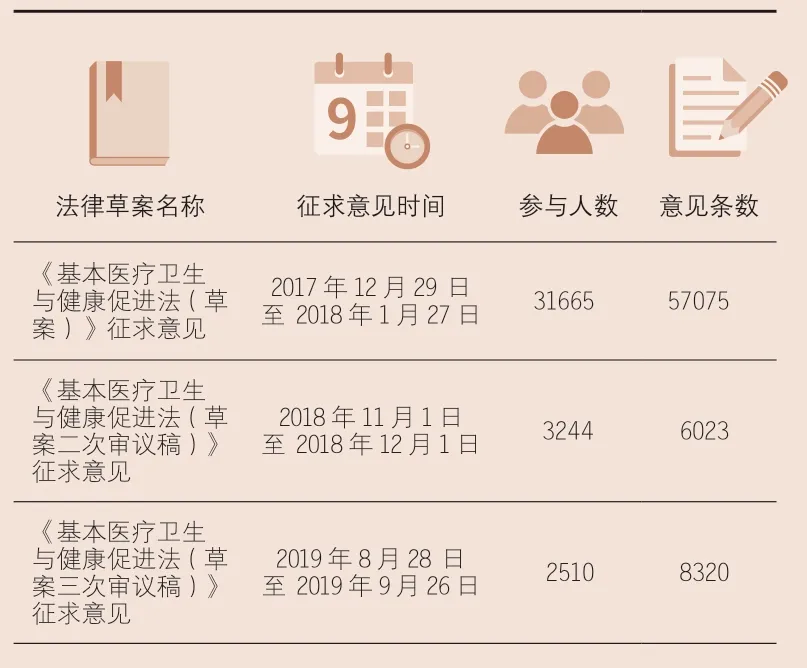

图1 《基本医疗卫生与健康促进法》修订

《卫健法(草案)》引起了法学界、医学界、公共卫生学界等领域专家的热烈讨论。草案审议修改过程中,全国人大宪法法律委、法工委进行了深入的调查研究。此外,全国人大网三次公布草案,广泛征求社会各界意见。在此期间,社会公众积极参与并发表了意见,据统计共有37419位网民提出了71418条意见。

在综合全国人大常委会的审议意见和各方面意见 的基础上,全国人大教科文卫委员会对《卫健法(草案)》的篇章结构和主要制度都作出了较大幅度的修改。最终,2019年12月28日十三届全国人大常委会第十五次会议正式审议通过了《基本医疗卫生与健康促进法》。

《卫健法》的立法目的

2009年3月17日,中共中央、国务院发布了《关于深化医药卫生体制改革的意见》,我国新一轮医药卫生体制改革由此起步。《意见》确立了“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的总体目标,并提出要“建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度”。此后的十年中,我国相继出台了《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》《“健康中国2030”规划纲要》和《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》等一系列政策文件,各级政府积极履责、稳步推进医改各项工作,使我国的卫生健康事业得到了前所未有的发展。

在肯定过去10年医改成绩的同时,也应当清楚地认识到,当前我国卫生健康领域还存在很多亟待解决的问题。例如,我国卫生资源总量不足、分布不均,整体机制运行效率低下,基层服务能力薄弱,城乡二元体制导致的结构性矛盾日益凸显。另一方面,我国正面临着人民健康需求日益增长、人口老龄化进程加快以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化等一系列新问题,深化医改任务愈发艰巨。

制定卫生健康领域的基本法旨在通过立法保障公民享有基本医疗卫生服务,明确政府建立基本医疗卫生制度的责任,以法律的形式将医改的成熟经验加以巩固,推动我国医改由框架设计转向制度建设,以立法引领和深化医疗卫生体制改革,加强对人民健康的制度保障。

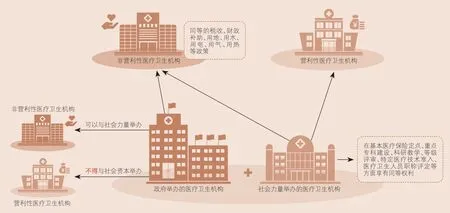

图2 《卫健法》明确医疗卫生事业应当坚持公益性

《卫健法》的立法意义

法治是国家治理体系和治理能力现代化的必由之路,而立法则是法治的前提和基础。我国《宪法》第四十五条规定,“中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下,有从国家和社会获得物质帮助的权利”。同时,宪法第二十一和三十三条还分别规定了“国家发展医疗卫生事业”“保护人民健康”“增强人民体质”和“国家尊重和保障人权”。除宪法外,我国在过去的几十年中相继出台了《药品管理法》《传染病防治法》《执业医师法》《中医药法》和《精神卫生法》等十一部覆盖基本医疗卫生制度的单行法律和一系列法规,逐步建立起了一套中国特色卫生健康法律体系。然而,这些单行法律和法规缺乏科学的统一规划,在体系上难免显得有些散乱。长期以来,包括人大代表、专家学者、卫生健康委、人大教科文卫委员会等在内的有关方面都提出要制定一部覆盖卫生健康领域的基本法。

因此,《卫健法》的出台可谓恰逢其时。与教育法、环境保护法等基础性法律定位一致,《卫健法》是统领特定重大社会领域即卫生健康领域的基本法。该法从基本医疗卫生服务法律制度、卫生机构法律制度、卫生职业法律制度、药品保障法律制度和综合监管法律制度等方面对我国卫生健康法律体系进行了系统全面的制度设计。该法的颁布,有利于落实宪法规定,确立卫生健康工作的基本方针、原则和体制机制,对完善我国卫生健康法治体系,保障公民享有基本医疗卫生服务,整合、规范和引领我国医药卫生体制改革,推动健康中国建设具有重要意义。

《卫健法》的主要亮点

亮点一:明确医疗卫生事业应当坚持公益性

坚持医疗卫生事业的公益性是新一轮医药卫生体制改革所得出的重要改革经验。此次《卫健法》以法律的形式明确了我国医疗卫生事业应当坚持公益性原则(第三条)。

首先,明确医疗卫生服务体系应当坚持以非营利性医疗卫生机构为主体、营利性医疗卫生机构为补充,政府举办的医疗卫生机构应当坚持公益性质(第三十九、四十条)。

其次,通过规范医疗卫生机构的设置以保障医疗卫生事业的公益性。《卫健法》第三十九、四十条明确规定,(1)政府举办非营利性医疗卫生机构;(2)政府举办的医疗卫生机构可以与社会力量合作举办非营利性医疗卫生机构;(3)政府举办的医疗卫生机构不得与社会资本合作举办营利性医疗卫生机构;(4)以政府资金、捐赠资产举办或者参与举办的医疗卫生机构不得设立为营利性医疗卫生机构;(5)医疗卫生机构不得对外出租、承包医疗科室;(6)非营利性医疗卫生机构不得向出资人、举办者分配或者变相分配收益(第三十九、四十条)。在此基础上,该法第一百条规定了相应的罚则。

第三,鼓励社会力量举办非营利性医疗卫生机构。该法明确社会力量举办的非营利性医疗卫生机构可以按规定享受与政府举办的医疗卫生机构同等的税收、财政补助、用地、用水、用电、用气、用热等政策(第四十一条)。

最后,我国医疗卫生事业不能以趋利为导向,更不应受制于趋利机制,否则将会背离医疗卫生事业的基本原则。但是,需要指出的是,公益性并不意味着完全免费。每个国家的卫生健康经费都是有限的,不可能将所有卫生健康服务都向公民免费提供。否则可能导致过度医疗和过度用药,造成卫生健康费用的无限增长。立足于我国的基本国情,《卫健法》规定由国家免费提供基本公共卫生服务,同时为公民提供“维护人体健康所必需、与经济社会发展水平相适应、公民可公平获得的”基本医疗服务(第十五条)。此外,公益性也不排斥盈利性。营利是谋取利润的意思,而盈利则是指盈余的利润。非营利组织指不以谋取利润为目的而设立和运行的组织。但这并不意味着非营利组织不能盈利,只是其产生的利润不能进行分配,只能再投入到公益活动之中。

亮点二:首次在法律层面明确“健康权”

《卫健法》第四条规定“国家和社会尊重、保护公民的健康权”。这是我国首次在法律层面上明确公民健康权,彰显了国家保障人民健康权益的决心。如前所述,我国已颁布十余部卫生健康法律,逐步建立起了中国特色卫生健康法律体系,为公民健康权益提供了初步保障。2004年,第十届全国人大二次会议通过宪法修正案,首次将“国家尊重和保障人权”写入宪法。此外,《宪法》还规定公民“有从国家和社会获得物质帮助的权利”(第四十五条),以及“国家发展医疗卫生事业”,“保护人民健康”的义务。我国1986年《民法通则》明确公民享有生命健康权(第九十八条),2020年5月28日最新通过的《民法典》规定自然人享有生命权、身体权、健康权(第一百一十条)。

健康权是一项包容广泛的基本人权,学界普遍认为健康权具有消极人权和积极人权双重属性。作为消极人权的健康权,主要包括维护和享有自身健康的自由权。例如患者的知情同意权和个人健康不受侵犯的权利。而作为积极人权的健康权,主要指公民获得可能达到的最高标准的身体和精神健康的权利。例如,前述人人获得基本医疗卫生服务的权利,即是一种积极人权。此次《卫健法》明确规定“公民依法享有从国家和社会获得基本医疗卫生服务的权利”(第五条)。健康权的积极人权属性需要政府、社会或其他机构和专业人员提供才能够实现。因此,《卫健法》在明确国家和社会负有尊重、保护公民健康权的义务的基础上,进一步规定“国家建立基本医疗卫生制度,建立健全医疗卫生服务体系,保护和实现公民获得基本医疗卫生服务的权利”(第五条),以及“国家建立健康教育制度,保障公民获得健康教育的权利,提高公民的健康素养”(第四条)等一系列法定职责。

从上述条文可见,《卫健法》不仅明确了公民健康权,还规定了国家和社会保障公民健康权的职责,从而引导卫生健康工作理念从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,推动我国建立健全以健康权为核心的卫生健康法治体系。

亮点三:明确基本医疗卫生服务的内容

基本医疗卫生服务是《卫健法》的核心概念。该法第十五条明确了基本医疗卫生服务的定义,即“维护人体健康所必需、与经济社会发展水平相适应、公民可公平获得的,采用适宜药物、适宜技术、适宜设备提供的疾病预防、诊断、治疗、护理和康复等服务”。

第一,明确基本医疗卫生服务是维护人体健康所必需的疾病预防、诊断、治疗、护理和康复等服务,具体包括基本公共卫生服务和基本医疗服务。推动卫生健康事业高质量发展,满足人民日益增长的健康需求是我国深化医药卫生体制改革的目标。《卫健法》明确政府举办的医疗卫生机构提供基本医疗服务(第二十九条),以满足公众的基本医疗需求;而非基本医疗需求则可通过社会力量举办的医疗卫生机构来补充,以满足公众多样化的健康需求。

第二,明确基本医疗卫生服务必须与经济社会发展水平相适应,基本医疗卫生服务应当采用适宜的药物、技术和设备。当前,我国仍面临着卫生资源总量不足的问题。一些世界先进的诊疗手段、昂贵的创新药物,即使是欧美发达国家也难以负担。我国在确定基本医疗卫生服务的范围时,不可盲目追求这些超越发展阶段的服务,而应充分考虑我国的基本国情和疾病负担,寻求以最小的卫生投入获得最大的健康产出。

第三,明确任何公民,无论年龄、性别、职业、地域、支付能力等因素,都可以公平获得基本医疗卫生服务。首先,《卫健法》规定了政府在保障基本医疗卫生服务可及性方面的具体责任:“县级以上人民政府通过举办专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构和医院,或者从其他医疗卫生机构购买服务的方式提供基本公共卫生服务”(第十八条);“基本医疗服务主要由政府举办的医疗卫生机构提供”(第二十九条);“县级以上人民政府应当制定并落实医疗卫生服务体系规划,科学配置医疗卫生资源,举办医疗卫生机构,为公民获得基本医疗卫生服务提供保障”(第三十七条);“政府举办非营利性医疗卫生机构,在基本医疗卫生事业中发挥主导作用,保障基本医疗卫生服务公平可及”(第三十九条);“国家完善药品供应保障制度”“保障药品的安全、有效、可及”(第五十六条);“国家实施基本药物制度”(第五十七条)。其次,为了确保基本医疗卫生服务的可负担性,《卫健法》在第十五条第二款中规定了“基本公共卫生服务由国家向公民免费提供”。这一条款明确了政府提供基本公共卫生服务的责任和投入,确保了基本公共卫生服务的公平可及。在保障基本医疗服务可负担性方面,《卫健法》规定了“基本医疗服务费用主要由基本医疗保险基金和个人支付”(第八十二条);“国家完善医疗救助制度,保障符合条件的困难群众获得基本医疗服务”(第八十三条)。

综上所述,作为我国卫生健康领域第一部基础性、综合性法律,《卫健法》涉及医疗卫生和健康事业发展的方方面面。该法的颁布为进一步深化医药卫生体制改革,推进健康中国建设,全方位、全周期保障人民健康提供了坚实的法律基础,具有里程碑式的意义。