在华国际移民能享受社会福利吗?

——基于公众福利态度的分析

岳经纶, 尤泽锋

一、 “一带一路”倡议下的国际移民

在华国际移民是指从其他国家、地区迁徙入中国的移民,既包括经济移民,也包括在华留学、旅游等其他形式的移民群体[1]。改革开放以来,中国经济和社会建设取得了举世瞩目的成就。随着综合国力的不断提升,中国日益成为国际移民留学和工作的理想选择。特别是近年来,“一带一路”倡议的推动为更多的国际移民来华搭建了桥梁,创造了契机,提供了更多的便利条件。据统计,20世纪80年代,每年来中国工作的外国人数量不足万人,而2018年当年来中国就业的外国人数量已超过95万人,来华留学的外国人接近50万人[2-4]。在中国经济发展速度放缓、人口红利不断消退、老龄化加剧以及新一轮科技产业革命等不断推进背景下,中国越来越意识到国际人才对于中国经济社会发展、创新创业的重要性。中国加入国际移民组织,尤其是国家移民局的建立,不仅表明了中国对国际人才开放、包容的态度和决心,并且也为做好国际人才的管理服务工作进行了充分的准备。

为了吸引和留住国际人才,必须妥善安排好国际人才在华的保障和权益,其中涉及医疗、住房、子女教育等公共服务和社会保障。然而,近年来,国际移民在华受到的超常礼遇:外国学生能够以更低的门槛进入中国高校;国际学生在中国高校享有比国内学生更好的住宿条件和更高的奖学金;国际移民在一线城市参与车牌摇号和买房比国内非本地户籍居民的门槛更低;有些景区向国际移民免费开放等,引发了公众广泛的舆论关注和质疑。这在一定程度上反映了中国公众非常关注国际移民在华的福利资格和权利问题。其原因不难理解:社会福利和服务是建立在公民权或公民身份基础之上的[5],而且为国际移民提供福利的财政资金来源于公众缴纳的税款;更重要的是,中国人民自身享有的福利水平总体还不高。

近几十年来,随着移民的大量引入,西方国家已经积累了大量关于公众对待国际移民态度的研究成果。这些研究成果表明,总体上西方国家公众倾向于认为应该减少在他们国家的国际移民规模,原因在于国际移民侵蚀了他们的就业机会、福利资源和文化价值[6]。其中,南欧国家公众认为国际移民应该减少的规模比其他西方国家更大[7-9]。此外,公众对待国际移民的态度既受国际移民规模、经济发展水平等社会经济因素的影响,也受年龄、教育水平、职业类型、与国际移民交流状况等个人因素的影响[10-13]。就中国而言,虽然目前已经有研究开始关注国际移民在华的活动[14-18],但是有关中国公众对国际移民规模和福利资格之态度的研究并不多见。尽管李志刚等[19]和Zhou等[20]探究了广州本地居民对非洲人的态度,但涉及更多的是对非洲人性格和日常举止的印象和评价,没有涉及对非洲人在华福利资格的态度,且样本也仅局限于广州地区的居民和非洲人,研究方法也更多局限于定性访谈法。

有鉴于此,本文尝试研究中国公众对国际移民福利资格的态度及其影响因素,并且将中国公众对国际移民福利资格的态度与西方国家进行对比。作为对一个崭新研究领域的探索,本研究具有较为重要的理论意义和现实意义。第一,本研究能够弥补目前学界对于中国公众对国际移民福利资格之态度研究的空白,同时可以提供跨国比较的视角。第二,本研究有助于评估中国国际移民管理政策存在的舆论风险,为未来不断改进和完善中国国际移民管理政策和有效推进“一带一路”倡议提供借鉴和启示。

二、理论框架和研究假设

(一)族群竞争假设

族群竞争理论通常被用于解释个体间和国家间对待国际移民态度的差异[21-22]。具体而言,族群竞争理论包含现实群体冲突理论和社会认同理论两个子理论。

为了族群的生存和发展,每个族群都希望拥有更多的稀缺资源,如就业岗位、社会福利、社会地位、政治权力及其支配权等。为了争夺这些稀缺资源,不同族群之间形成了相互竞争的关系。族群间的竞争关系既发生在宏观层面,如族群之间对于稀缺资源的可及性及其分配机制的竞争,也发生在微观层面,如一个族群成员与其他族群成员在就业岗位、社会福利之间的竞争。基于布莱克等和谢里夫等学者一系列社会心理学实验[23-25],现实群体冲突理论表明,一个族群与其他族群在稀缺资源上的竞争,会对一个族群产生威胁,进而增强族群成员的团结和凝聚力以及对其他族群的敌意、偏见和歧视[26-29]。

现实群体冲突理论认为族群间的敌对发生在族群竞争的基础上。为了检验族群间的敌对是否会发生在没有竞争的状态下,塔菲尔等学者开展了相关的实验。不同于谢里夫的实验,塔菲尔将不存在利益竞争和敌对历史的族群放在一起,结果表明,即使在没有族群竞争的状态下,即使不同族群可以选择合作实现共同目标,参与者仍然会偏好同一族群的人,并且对其他族群的参与者产生偏见[30-31]。基于这一实验,塔菲尔和特纳提出了社会认同理论[32]。社会认同是个人关于他们从属于某个社会群体的认知。个体通过社会认同,将自己视为某个社会群体的成员以及采纳该社会群体的普遍价值、特征来构建他们的社会身份和个体特征。正向的社会认同对于个体的自尊有积极的作用,并主要通过有利的社会比较获得。因此,个体为了提升自尊,会积极地偏好其所属群体的价值和特征,并排斥其他群体的价值和特征,从而为其所属群体创造积极的心理优势,进而取得有利的社会比较。

根据现实群体冲突理论,一个群体的成员与其他群体成员的竞争会对一个群体的成员产生威胁。具体到中国情境,社会经济地位低的公众容易在公共服务和福利上感知到来自国际移民的压力和威胁。原因在于,教育、医疗、住房等福利资源通常是稀缺的,社会经济地位低的公众由于收入水平有限,要获取上述福利资源往往存在较大的困难。如果国际移民能够轻易享受到与中国公民同等的福利待遇,则会加重福利资源供给的稀缺,对本已在获取上存在困难的弱势群体产生压力和威胁,并且会使弱势群体产生嫉妒和排外心理。综上,提出假设1。

假设1经济社会地位越低的中国公众对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。

就性别而言,相关研究发现男性比女性更热衷于竞争,更加具有专制和独裁的特质[33]。因此,男性可能比女性对国际移民持更加排斥的态度。综上,提出假设2。

假设2中国男性比女性对国际移民福利资格持更加谨慎保守的态度。

根据社会认同理论,个体会偏好其群体的特征、价值并排斥其他群体的特征、价值。具体到不同年龄阶段,通常而言,老年人归属于族群的时间更长,对于其所属族群的认同感、归属感也更强,对于族群的根性、传统、价值观可能更为认同和执着,因此可能比年轻人更加反对国际移民享有与其族群同等的福利,以防止国际移民的进入对其族群的根性、传统、价值观造成侵蚀。综上,提出假设3。

假设3年龄越大的中国公众对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。

有子女的居民通常在教育上感知到国际移民的压力与威胁。由于国际移民在华教育通常享有一定的优惠,例如进入高校门槛更低、就近入读中小学、获得奖学金更高、获得宿舍条件更好等,因而对当地本已有限的教育资源产生一定程度的冲击。有子女的居民不希望他们的下一代所享有的教育资源受到国际移民的侵占。此外,有子女的居民不希望他们世世代代所遵循的根性、传统、价值观受到国际移民的入侵,影响其价值观、特征和习俗的传承,因此,有子女的公众对国际移民持更加排斥的态度。综上,提出假设4。

假设4子女数量越多的中国公众对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。

(二)群际接触假设

相比族群冲突理论,群际接触理论为群体间偏见和敌对的消解提供了视角。群际接触理论认为,群体间的冲突是由于群体间信息沟通、接触的不足导致群体间相互不了解和误会。因此,群体间相互的接触、交流有助于增进群体间的了解和信任,使群体间在特征和价值观上寻找到共同之处,进而增进族群间的关系[34]。

威廉姆斯是第一个提出群际接触理论的学者[35],但是他没有回答哪一种类型的接触能够减少偏见。基于此,奥尔波特提出了群体接触减少偏见需要满足的四个条件:群体间处于平等的地位、群体间具有相似的目标、群体间开展合作以及官方的支持[36]。然而,奥尔波特没有指出上述四个条件哪个是不可缺少的以及哪个是相对次要的[37]。由于数据收集的缺陷,很少研究能够满足奥尔波特提出的四个条件,但是一系列研究表明即使在没有满足奥尔波特提出的四个条件下,群体间的接触仍然可以减少群体间的偏见[12-13,34,37]。

相比内陆地区,中国东部沿海地区经济相对发达,来华国际移民更多地选择在东部沿海地区留学和工作。因此,东部沿海地区公众相比内陆地区在线下接触国际移民的机会更大、频率更高。与此同时,东部沿海地区由于经济相对发达,公众的思想观念相对更为开放,平时在线上接触到关于外国人的资讯或者与外国人交流的机会也更多。总体而言,相比内陆地区,东部沿海地区公众与外国人接触机会更多,对于外国人产生的隔阂和偏见会更少。综上,提出假设5。

假设5相比内陆地区公众,中国东部沿海地区公众对国际移民福利资格持更加开放包容的态度。

相比在其他工作单位工作的公众,在企业工作的公众,尤其是在外资企业、合资企业工作或者从事餐饮、航空、旅游、外贸、咨询、教育、翻译、高新技术等行业的公众,接触国际移民的机会更多、频率更高。他们与国际移民因互利互惠的目标而合作,彼此基于相对平等的地位进行沟通。因此,相比在其他工作单位工作的公众,在企业工作的公众对国际移民产生的偏见会更少。综上,提出假设6。

假设6在企业工作的中国公众比在其他单位工作的公众对国际移民福利资格持更加开放包容的态度。

三、中国公众对国际移民福利资格的态度:总貌与地区比较

(一)数据来源

目前学界关于中国公众对国际移民态度的相关数据库仍然较为缺乏。中国综合社会调查2008(CGSS2008)调查了关于中国公众对于国际移民在华数量和与不同地区国际移民工作的接纳程度。为了进一步调查中国公众对国际移民福利资格的态度,中国福利态度调查2018开展了相关的研究。中国福利态度调查2018是由中山大学社会保障与社会政策研究所组织、在2018年内以电话调查的方式对中国广东、湖北和陕西地区开展的大规模随机调查。该调查以地级行政区为抽样单位,每个地级行政区抽取样本314个,三省共涵盖13 817个样本。

为了实现跨国比较,中国福利态度调查2018直接参考了欧洲社会调查2016(ESS2016)的相关问题。(1)ESS2016的问题为“When do you think they should obtain the same rights to social benefits and services as citizens already living here?”选项分别为“Immediately on arrival” “After living in [country] for a year, whether or not they have worked” “Only after they have worked and paid taxes for at least a year” “Once they have become a [country] citizen” “They should never get the same rights”。为了让调查者更容易理解“福利资格”,该调查将“福利资格”具体化为“社会保障和公共服务”。调查通过询问受访者“对于外国人在中国是否享有与中国公民同等的社会保障和公共服务,您是否同意以下观点”来测量中国公众对国际移民福利资格的态度。受访者回答选项为“一来到中国就能享有”“在中国居住满1年后,不管是否就业都能享有”“只有在中国就业并纳税至少满1年后,才能享有”“只有加入中国国籍后,才能享有”和“从来都不应该享有”。对以上选项按照1-5进行赋值(1=一来到中国,就能享有;2=在中国居住满1年后,不管是否就业都能享有;3=只有在中国就业并纳税至少满1年后,才能享有;4=只有加入中国国籍后,才能享有;5=从来都不应该享有),分数越高代表受访者对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。

(二)总体情况

如图1所示,本次调查显示,有2.89%的公众认为外国人一来到中国就能享有与中国公民同等的福利;有4.00%的公众认为外国人在中国居住满1年后,不管是否就业都能享有与中国公民同等的福利;有40.04%的公众认为外国人只有在中国就业并纳税至少满1年后才能享有与中国公民同等的福利;有39.73%的公众认为外国人只有加入中国国籍后才能享有与中国公民同等的福利;有13.34%的公众认为外国人从来都不应该享有与中国公民同等的福利。可见,超过半数的公众认为国际移民只有加入中国国籍后才能或者从来都不应该享有与中国公民同等的福利。从另一个角度看,公众对国际移民福利资格分数的均值为3.57,接近于“只有加入中国国籍后才能享有与中国公民同等的福利”。总体而言,中国公众对国际移民福利资格持较为谨慎保守的态度。

图1 公众对国际移民福利资格态度的总体分布

CGSS2008调查了公众对国际移民数量的态度(2)CGSS2008调查公众对国际移民数量的态度的问题为“请问您认为在中国大陆工作的外国人数应该增加还是减少?”选项分别为“大幅增加”“增加一些”“维持不变”“减少一些”和“大幅减少”。为了方便比较,对以上选项进行赋值:1=大幅增加;2=增加一些;3=维持不变;4=减少一些;5=大幅减少。,为本文将公众对国际移民的数量和福利资格的态度进行对比提供了视角。如图2所示,公众对在华工作的国际移民数量的态度的均值为2.80,接近“维持不变”。而公众对国际移民福利资格的分数接近于“只有加入中国国籍后才能享有与中国公民同等的福利”。这说明在正处于快速发展阶段的中国,公众希望维持一定数量的国际移民来到中国工作,为中国发展提供先进的技术和经验支持;但涉及国际移民的福利资格时,公众则持较为谨慎保守的态度。

图2 中国公众对国际移民数量和福利资格态度对比

(三)地区比较

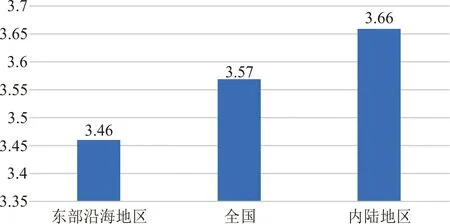

如图3所示,将东部沿海地区和内陆地区公众对国际移民福利资格的态度进行对比发现,东部沿海地区公众对国际移民福利资格态度的均值为3.46,内陆地区公众对国际移民福利资格态度的均值为3.66。可见,东部沿海地区公众相比内陆地区对国际移民福利资格态度更为开放包容。

如图4所示,将中国公众对国际移民福利资格态度与西方国家进行对比发现,北欧、西欧和南欧国家的公众对国际移民福利资格态度的均值相对较低,接近“只有在中国就业纳税至少满1年后才能享有与中国公民同等的福利”,而中欧、东欧和中国的公众对国际移民福利资格态度的均值相对更高,接近“只有加入中国国籍后才能享有与中国公民同等的福利”。可见,北欧、西欧和南欧国家的公众对国际移民福利资格较为开放包容,而中欧、东欧和中国的公众对国际移民福利资格较为谨慎保守。

图3 中国全国、东部沿海地区、内陆地区公众对国际移民福利资格态度对比

图4 跨国间公众对国际移民福利资格态度的对比

四、中国公众对国际移民福利资格态度的影响因素

(一)核心变量的变量操作化

1.社会经济地位。施耐德的研究采用收入水平、职业地位(ISCO)和教育水平来测量社会经济地位[13]。施耐德使用职业地位更多的是想测量国内公众对于国际移民在就业威胁上的感知。在中国,国际移民与国内公众在就业方面的关系更多的是互补而不是竞争,且中国福利态度调查2018没有调查职业地位,所以本文使用收入水平、主观阶层认知、教育程度来测量社会经济地位。对于收入水平,1万2千以内赋值为1,1万2千(含)-2万2千赋值为2,2万2千(含)-8万赋值为3,8万(含)-15万赋值为4,15万(含)-30万赋值为5,30万(含)-50万赋值为6,50万(含)-100万赋值为7。关于主观阶层认知,低收入阶层赋值为1,中低收入阶层赋值为2,中等收入阶层赋值为3,中高收入阶层赋值为4,高收入阶层赋值为5。关于教育程度,根据未上过学、小学/私塾、初中、普通高中、职业高中、技校、中专、大专、大学本科、博士等每个阶段的教育实际年限进行赋值。

2.性别、年龄和子女数量等变量。其中,子女是指年龄在18岁以下的子女。18岁及以上的子女不计入内。

3.东部沿海地区和内陆地区。该调查分别在东、中、西部随机抽取一个省份进行调查。其中,在东部抽取了广东省,在中部抽取了湖北省,在西部抽取了陕西省。本文以广东省样本代表东部沿海地区,湖北省样、陕西省样本代表内陆地区。东部沿海地区赋值为1,内陆地区赋值为0。

4.企业。将工作单位为企业赋值为1,其他工作单位以及非全职工作赋值为0。

5.控制变量。为了维护国家形象,在体制内工作的公众可能对国际移民福利资格持更为开放包容的态度,所以本文把是否在体制内工作作为控制变量,将工作单位为体制内赋值为1,工作单位为其他类型和非全职工作赋值为0。此外,把户口类型、婚姻状况、养老保险参保状况作为控制变量。对于户口类型,农业户口赋值为1,非农业户口赋值为0;本市户口赋值为1,非本市户口赋值为0。对于婚姻状况,已婚赋值为1,未婚赋值为0;对于养老保险参保状况,已参保赋值为1,未参保赋值为0。

(二)描述性统计

表1 各变量的描述性统计

(三)统计模型

对于被解释变量是5项的有序分类变量,学界通常采用Order Logit或Order Probit模型进行分析,但对于Logit和 Probit模型孰好孰坏尚无定论。因此,本文采用Order Logit进行分析,并且采用Order Probit模型进行稳健性检验。本文的模型设定为:

Ykj=α+βXkj+γZkj+εkj

其中,k代表地级市,kj代表位于地级市k的受访者j;Ykj、Xkj、Zkj、εkj分别代表被解释变量、解释变量、控制变量和随机误差;α、β、γ代表待估参数。

(四)分析结果

如表2所示,在模型(1)(2)(3)中,使用Order Logit模型进行分析,核心解释变量的显著性和方向都保持一致;在模型(4)(5)(6)中,使用Order Probit模型进行稳健性检验,核心解释变量的显著性和方向都与模型(1)(2)(3)保持一致,这表明了分析结果十分稳健。

表2 公众对国际移民福利资格影响因素的回归模型

注:(1)*、**、***分别表示p<10%、p<5%、p<1%;(2)括号内为标准误。

根据模型(3)的分析结果,收入水平在10%的统计水平下与公众对国际移民福利资格态度呈负相关关系,这说明公众的收入水平越低,对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。主观阶层认知在1%的统计水平下与公众对国际移民福利资格呈负相关关系,这说明公众对其所在阶层定位越低,对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。教育程度在1%的统计水平下与公众对国际移民福利资格呈负相关关系,这说明公众教育程度越低,对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度。因此,假设1得到验证。由于教育、医疗、教育等公共服务和福利资源的稀缺性和有偿性,社会经济地位低的人通常比中高收入阶级在获取上存在更大的困难。如果国际移民能够轻易地享有与中国公民同等的福利待遇,一方面可能会对该群体获得的福利的可能性与待遇水平产生挤出,另一方面也会使该群体产生嫉妒心理和排外心理。

男性在1%的统计水平下与公众对国际移民福利资格态度呈正相关关系,这说明男性比女性对国际移民福利资格持更加谨慎保守的态度,假设2得到验证。可能的原因在于,男性比女性更有崇尚专制和独裁的特质,而女性比男性更具有关怀、包容、慈爱的特质,所以男性倾向于反对国际移民享有与中国公民同等的福利待遇。

年龄在1%的统计水平下与公众对国际移民福利资格态度呈正相关关系,这说明年龄越大的人越反对国际移民享有与中国公民同等的福利待遇,假设3得到检验。通常而言,年龄越大,对于民族的感情越深、归宿感和认同感越强,所以对其族群的根性、传统和价值观更为遵从和固执。他们不希望国际移民的到来对民族的根性、传统和价值观的地位造成冲击和挑战,所以对待国际移民福利资格的态度更为谨慎保守。

子女数量也在1%的统计水平下与公众对国际移民福利资格态度呈正相关关系,这说明子女数量越多的公众越反对国际移民享有与中国公民同等的福利待遇,假设4得到检验。可能的原因在于,目前国际移民在教育领域上享有一定的优惠,如进入中小学和高校的门槛更低、获得更高的奖学金和更好的生活条件,这进一步加剧了本已有限的教育资源的紧张程度。因此,子女数量越多的公众会感受到来自国际移民更多的压力和竞争。此外,有子女的公众也不希望国际移民的进入对他们的下一代所享有的除教育以外的其他福利资源以及民族的根性、传统和价值观的传承造成冲击和挑战。

东部沿海地区在1%的统计水平下与公众对国际移民福利资格态度呈负相关关系,这说明东部沿海地区公众相比内陆地区公众对于国际移民福利资格问题更加开放包容,假设5得到验证。通常而言,东部沿海地区的公众无论是在日常线下生活还是在线上接触外国人和外国文化的机会更大、频率更高,观念更加开放,对于外国人偏见更小,所以对于国际移民福利资格持更加开放包容的态度。

职业类型为企业在5%的统计水平下与公众对国际移民福利资格态度呈负相关关系,这说明在企业工作的公众对待国际移民福利资格问题更加开放包容,假设6得到验证。可能的原因在于,在企业工作的公众,特别是在外资企业、合资企业工作或者从事餐饮、航空、旅游、外贸、咨询、教育、翻译、高新技术等行业的公众,接触国际移民的机会更大、频率更高,他们与国际移民为了实现互利互惠的目标而合作,对于国际移民的偏见更小,所以对于国际移民福利资格持更加开放包容的态度。

五、结论与讨论

在“一带一路”倡议的推动下,为了促进中国与世界的交流,聚集更多的国际人才来华发展,中国将以更加开放包容的姿态迎接更多国际移民的融入。国际移民的融入涉及国际移民在华的权益保障。近年来一系列关于国际移民在华受到过度礼遇的事件引发了广泛的社会关注和质疑,在一定程度上表明公众对于国际移民福利资格持较为谨慎保守的态度。相比西方国家,目前学界关于中国公众对国际移民福利资格之态度的研究呈现空白。因此,本文基于中国福利态度调查数据2018研究了中国公众对国际移民福利资格的态度。

研究发现,尽管中国公众希望维持一定数量的国际移民在华工作,为中国发展带来先进的技术和管理经验支持,然而,与对国际移民数量的态度相比,超过半数的公众认为国际移民只有加入中国国籍才能享有或从来不应该享有与中国公民同等的福利,显示了中国公众对于国际移民福利资格较为谨慎保守。在地区差异上,中国东部沿海地区公众比内陆地区公众对待国际移民福利资格问题相对更为开放包容。在跨国比较上,中国公众对待国际移民福利资格问题相比北欧、西欧和南欧国家公众更为谨慎保守。

在影响因素方面,社会经济地位越低的公众对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度;男性比女性对国际移民福利资格持更加谨慎保守的态度;年龄越大的公众、子女越多的公众对国际移民福利资格越持谨慎保守的态度;位于东部沿海地区的公众相比内陆地区的公众对待国际移民福利资格问题更为开放包容;单位为企业的公众相比在其他类型单位就业的公众对待国际移民福利资格问题更为开放包容。

以上结论具有重要的政策含义。为了吸引和留住更多的国际人才在华发展,政府确实需要充分维护好国际移民在华的权益和保障,尤其是国际移民的住房、医疗、子女教育等福利。由于福利资格是建立在公民权和公民身份的基础上且国际移民福利的财政资金很大部分来自于公众缴纳的税款,所以对于国际移民福利资格的确定要广泛征求公众的意见。政府给予国际移民福利待遇要以充分保障好国内公众的福利待遇为前提和基础,尤其是社会经济地位处于弱势地位和子女数量较多的公众,避免公众享受的福利待遇因国际移民的融入而受到排挤,导致公众产生嫉妒心理和排外情绪,影响社会稳定。与此同时,还要积极推动公众与国际移民的民间交流与联系,营造开放包容的社会氛围,减少公众与国际移民之间的隔阂与误解,促进公众与国际移民间求同存异、兼容并蓄,从而让国际人才更好地融入中国,享受国际人才流动红利,提升中国参与全球开放合作的层次与格局,推动“一带一路”倡议深入发展,增强中国的国际竞争力。