比较还原法:引导学生走向文化深处

李文秀

摘 要:在文言文教学中,选择恰当的切入点,开展适宜的学习活动,指导学生比较还原文言文隐含的丰富内容,既能促进学生深度理解文本,又能激发学生阅读文言文的兴趣,提高课堂教学的效率。

关键词:文言文教学;比较还原法;思辨

比较还原法,是孙绍振教授在整合各家学说的基础上为文本细读而提出的。它“根据意识形象提供的线索,把未经作者加工的原生的形态想象出来,找出艺术形象和原生形態之间的差异”[1]。由于在还原的过程中常伴有比较的方法,故该方法又被称为“比较还原法”。

文言文教学要兼顾语言文字的理解和积累,更要关注文化传统的渗透和阐发。在五千多年的历史长河中,中华民族创造了灿烂的人类文明,祖先智慧的精神文化都真实而有意识地被记录在古代文学中。然而,由于语言表达的差异、时代的隔膜、生活经历的单一、教学方式的机械等原因,很多学生缺乏学习文言文的兴趣,因此对传统文化就缺乏理解,而没有理解,对优秀传统文化的继承和发展就难以达成。因此,教师必须在教学中打通文言文与学生的生活,激发学生学习文言文的热情,让学生感受文言文中蕴藏的丰厚的文化涵养。笔者在《桃花源记》教学中,采用了比较还原法,引导学生在比较还原中,走向文化的深处,课堂有情趣有文化味,取得了较好的效果。

一、寻找适宜内容——比较还原的基础

王荣生教授认为,文言文教学的着力点,是引导和帮助学生通过“章法考究处、炼字炼句处”[2]具体地把握作者的“所言志所载道”,最终的落点是文化的传承与反思。这就告诉我们,我们要在章法考究处、炼字炼句处去寻找适合的还原点。

《桃花源记》笔法简洁而内涵丰富。章法考究处,就是简洁而意味深长的地方。比如渔人和桃花源人谈话的情景,作者只以淡淡的笔触说:“此人一一为具言所闻,皆叹惋。”“皆叹惋”只有三个字,但我们从中可以充分感受到,渔人所说的情形与桃花源内的生活相比,差异是多么巨大:一边是混乱不堪,一边是安静自然;一边是苛捐杂税,一边是怡然自乐;一边是战乱频仍,一边是安泰谐和……种种对比,蕴含其间。

笔者根据文本特质和文言文教学特质,选取了以下三处比较还原的“点”:

1.见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。

2.此人一一为具言所闻,皆叹惋。

3.及郡下,诣太守,说如此。

二、设计适宜活动——比较还原的关键

教学《桃花源记》,笔者通过同桌互答、小组演读、师生猜读等方式来聚焦课堂,进行比较还原。

(一)在同桌互答中,“发现”桃花源

第一个还原点:“见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。”

此处问与答,比较简单。村人发现有陌生人,很意外,就有所询问。两人之间的对话,是简单的问答。当然,问答中,没有排斥,没有反感,没有拒绝,因为这里是桃花源,这里的人是淳朴善良的桃源人。简单的两个人,简单的对话内容,彼此接近的平民身份。

此处让学生与同桌进行对话训练,非常容易完成,也能让学生初步感受到作者笔法的简洁。这一个句子中的“之”字,概括了前文渔人发现桃花源的过程,包括桃花林的美与净、渔人的“异”与“寻”,对此学生在训练中都能感受。

学生展示例子:

村人:您好!这位客官,看您的打扮,不像是我们村的人。请问您打哪儿来?来这里有什么事吗?

渔人:您好!打扰了!说起来还真是话长啊!我是武陵人,是个渔夫。今天早上我划着船打鱼,不知不觉划到了一片桃花林中。这桃花林真是美啊!

村人:哦,说说看,是怎样的?

渔人:整片桃花林,有几百步长,里面没有一棵别的树。桃花树下,是一片绿绿的草地。花瓣飘下来,落在草地上,我没有什么文化,表达不好,就是觉得美。

村人:确实美。

渔人:我被吸引了,很好奇,这桃花林到底有多长?结果到了树林尽头,就是小溪的源头,我上岸就发现了一座小山,山上有一个小洞,我发现洞里有亮光,就想探个究竟,等爬进洞里,爬到洞的尽头就到这里了。

村人:原来是这样啊!

渔人:我本来也不想打扰你们的。我爬出洞一看,这里环境真美,房子造得整整齐齐,田地肥沃又宽阔,大家开开心心地种地生活,那么幸福。我太喜欢了,所以就待得久了一点。

村人:既然这么难得到这里,又喜欢这里,那就多留几天,到我家去住几天吧。

(二)在小组演读中,“走进”桃花源

第二个还原点,是渔人的“一一具言所闻”与村人的“皆叹惋”。

渔人所言的,自然是自己的经历、社会的动荡、战争的频繁、生计的艰难……可渔人为什么会说这些?显然与“村人的问讯”有关。村人会如何问?如何在问答中,既融入村人的“自云”故事,又能让渔人主动参与叙述?就像一场记者招待会一样,渔人是新闻发言人,而村人们自然就是记者群了。村人们有许多的好奇与不解,需要渔人来作答,而渔人需要通过与村人的互动来解答。

文中对村人的背景有介绍,就是“自云先世避秦时乱,与妻子邑人来此绝境,不复出焉”。渔人的背景呢?文中有这样简略的介绍:“晋太元中,武陵人。”根据注解,太元,是东晋孝武帝年号(376—396)。笔者再补充:“孝武帝在位总共21年,可是期间爆发了大小战争约60场。有诗歌写道:‘白骨露于野,千里无鸡鸣。‘兵戈既未息,儿童尽东征。”学生以学习小组为单位,一个演渔夫,其余人演村人,结合笔者的补充材料,开展了一场“招待会”。

“招待会”重点围绕“叹惋”展开,主要关注对话内容的前后串联。是什么让村人叹惋?村人会怎么叹惋?在村人叹惋中,学生感受桃花源的美丽安宁、桃源人的淳朴热情。

学生展示例子:

村人1:听说你是从外面进来的。外面现在皇帝是谁啊?

渔人:孝武帝。

村人2:我们知道秦二世,那孝武帝是秦几世了啊?

渔人:秦二世?那是很久很久以前的朝代了。现在是东晋孝武帝。

村人3:哦,秦王朝已经换成东晋了啊?

渔人:不是的,秦之后是汉朝,然后是三国,再到西晋,现在是东晋。你们不知道吗?

村人4:我们的祖先在秦朝的时候,因為躲避战乱,带领家人和乡人到这里生活,世世代代就居住下来了,所以不清楚外面的情况。那你给我们说说外面的情况吧。

渔人:外面啊,不能说每个月都打仗,但一年也要打好几次仗。外面的土地上都是饿死的和战死的人,不像这里土地开阔,良田肥沃。我们村子因战争失修,许多房子成了空房子,不像这里整整齐齐,欢声笑语。我们村子里看上去很荒凉,很破败,还要时时担心战争的发生,不像你们啊,可以安安稳稳地劳作,村子里风光那么好,桑树竹子池塘,那么美丽。我来的时候,还听见你们这里的鸡鸣和狗叫,那么安宁。你们这里老人和孩子们都那么开心,我家老母亲和孩子都吃不饱饭,没有好衣服穿。

村人5:听你这么说,真可怜。我们这里的人,只在故事里听说过打仗,我们都没有经历过战争呢。我们的祖先真是太伟大了,让我们可以免受战争之苦。

渔人:是啊,外面这日子真是过不下去了呢。

村人(众):(纷纷安慰)你好好地留在这里吧,别出去了。

(三)在师生猜读中,认识桃花源

第三个还原点,是“及郡下,诣太守,说如此”。

课本中课后练习三设置的问题是:“这句话中的‘如此包括哪些内容?如果把这些内容一一写出来,表达效果会有什么不同?”这样的问题设置,主要是让学生概括前文的内容,然后知道这样写是为了避免重复、显得比较简洁。但,也仅止于此。那么,通过学生的还原,可以抵达到哪里呢?

与前面两次的训练点比较,这次的对话还原,形式上相对简单,是两个人,即太守与渔民。但我们必须看到的是,这两个人物的身份完全不对等了:一个是官,一个是民。如果是两个好朋友,渔民讲自己的故事,是向朋友倾诉,而朋友的聆听,是分享。那么,渔民为什么要向太守汇报呢?肯定不是我讲你听这么简单。渔人自然有他的目的。所以,对话还原中,就要体现渔人的目的。为名?为利?为权?为钱?还是……学生们变成了带着目的的渔人,来向老师扮演的太守汇报。这时候,学生就理解了简洁文字背后的丰富内涵。

在孩子们干净的心灵里,渔民之所以不理会桃源人的劝告,是因为渔民想造福更多的百姓,希望太守带上百姓去里面躲避战乱,是希望所有人都能安居乐业,都能怡然自乐。而太守也是渴望和平和安宁的官员,也想造福一方,于是立即派人前往。由此猜读引申出来,刘子骥这个高尚的士人去寻找桃源,也是为了替大家寻求安宁家园。也由此猜读理解了陶渊明在文末“后遂无问津者”的深深遗憾。世人都不相信有这样的梦想,无人问津时,他依然有梦,在桃花源诗的最后,他写了这样的两句:“愿言蹑清风,高举寻吾契。”

通过三次对话还原,学生不仅感受到了作家简洁文字背后的丰富内涵,还层层深入地解读了课文,破译了陶渊明在“桃源”里设置的文化密码——对安居乐业的美好生活的向往。

三、整合思辨——比较还原的本质

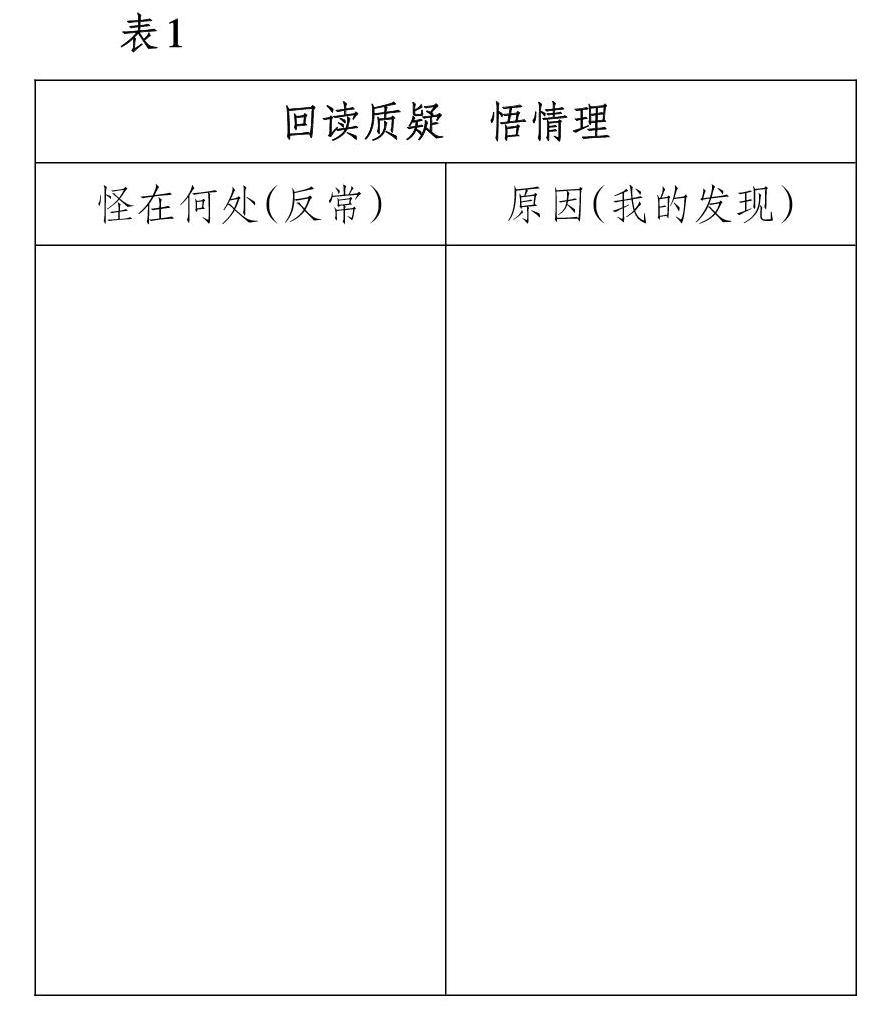

“还原”的过程,本质上是一个思辨的过程。我们无法回到实录意义上的历史,但我们可以回到逻辑意义上的真实。“‘还原的过程,也是一个对话的过程。无论怎样的‘同情与尊重,当代人的视角与立场终归是我们的宿命,我们无法摆脱或超越自身的立足点。所以,还原的过程,就是一个辨析与判断的过程,就是一个整合与构建的过程。”[3]学生结合自己的生活经历与文本探究,很容易发现文中的反常之处,如桃源到底有没有。对此,笔者设置了这样的学习活动(如表1所示):

学生通过文本与自己生活经验的比较还原“反常”的原因,进一步体会桃源的文化密码。沈从文在《桃源与沅州》一书中写道:“全中国的读书人,大概从唐朝开始,命运就注定了要读一篇《桃花源记》。”学生在还原后会发现,作者描写的桃源在现实世界中是不存在的,但它不只存在于作家假想的理想世界中,还是千百年来文人排遣内心苦闷的精神源泉。

总之,比较还原法,激发了学生的学习兴趣,提高了课堂的效度,让学生的思维可视化,让学生在学习时兴趣盎然。它更是打通了学生与文言文的通道,让课堂充满浓浓的文化味。

参考文献:

[1]孙绍振.名作细读[M].上海:上海教育出版社,2006:18.

[2]王荣生.文言文教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2014:8.

[3]余党绪.理解传统文化 思辨历史真实[J].江苏教育(中学教学),2018(02):20.