优选材料 建构新知

【摘要】本文以《角的初步认识》为例,从教学材料的选择和教学环节的构建着手开展实践研究,认为教师要善于把握教学内容的数学本质,探寻行之有效的教学方法,让学生经历操作—体验—表达—小结等环节,进行数学表征,提高学生的数学思维能力。

【关键词】小学数学 《角的初步认识》 教学实践 教学反思

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)45-0110-02

《角的初步认识》是小学阶段图形与几何领域的一个重要内容,也是起始内容,能够帮助学生打好学习平面图形的基础。日常教学中,大多数教师为了渗透数学来源于生活的思想,往往会把现实生活中的角作为一个抽象的图形引入课堂。这就涉及如何妥善地处理生活的感性和数学的理性之间的关系问题。对小学生来说,头脑中的墙角、桌角和抽象的角是不尽相同的,如何把握好数学与生活的距离凸显角的概念本质,这是教学《角的初步认识》的关键所在。为此,笔者围绕教学材料的选择和教学环节的建构开展教学实践,在磨课的过程中形成深刻的思考。

一、教学困惑及教学思路

根据教材的编排和设计,《角的初步认识》选取的素材是剪刀、钟面等实物,这些素材呈现的是静止的角,但其中包含着运动的元素,有利于引导学生明确概念的本质属性。教材在教学环节设计了用纸折角、用三角板比角、画角等活动,强调要通过实际操作活动帮助学生认识角,通过活动让学生将注意力放在一个顶点和两条边上,抽象出角的特征,同时还通过活动角的张合让学生直观看到角的大小变化,引导学生对角的变化进行比较,感悟角的大小和边的长短没有关系。基于教材的编排,大部分教师在教学时都会从生活场景中看到的角进行导入,有的从触摸书角、桌角、三角板等实物角引入新课,也有的从角的组词、示意入手。之后,让学生借助课件得出“一个顶点,两条边”的抽象特征。这样的过程看似学生积极参与,但收效甚微,这是笔者在本课教学中的困惑所在。为此,笔者进行了教学思路的改进,将教学重点放在以下几个环节:

(一)从学生已有知识引入

在小学数学教学中,概念教学最常见的两种引入方式,一是生活经验引入,二是知识基础引入。在教学《角的初步认识》之前,学生已经学习了长方形、正方形、三角形、圆等平面图形,为此,笔者从学生的已有知识基础入手,引导学生观察平面图形中的角,不但帮助学生复习已经熟悉的平面图形,而且将平面图形中的角和本节课要学的角联系起来,从而把新知纳入学生已有的旧知体系,帮助学生顺利完成新知的建构。

(二)将图形中的角作为研究素材

在第一学段教学中,角的概念一般都没有给出明确的定义。教材是从众多的实物角中逐渐隐去实物的外貌,逐步抽象得出“一个顶点,两条边”,让学生看到角的样子。因此,笔者将图形(长方形、正方形、三角形、圆)中的角作为研究素材,并把图形中的角取下来,让学生进行观察、比较、分析,自主归纳出角的共同特征。

(三)动态“做角”突破教学难点

在这一课教学中,学生没有射线知识基础,角又不是一个封闭的图形,所以学生常常会受到边的长短、角两边中间所夹的面的大小的影响,对感知什么是角的大小存在困难。教材编写的原则是让学生动态感受角的大小变化,让学生直观感受到角的大小和两条边张开的程度有关。基于此,笔者也从动态化视角入手,将教学的重点放在用铅笔“做角”这个活动中,通过学生的自主操作,进一步体会和感悟角的大小变化。

(四)将联系生活找角的环节后移

大多数教师通常会从生活情境入手,利用生活经验导入新课,一开始就引导学生联系生活找角。笔者将这一环节后移,首先通过学生的已有基础知识入手开展教学,让学生在头脑中初步形成角的样子之后,再从生活中找角,帮助学生顺利完成生活与数学的转换。

二、教学实践及设计意图

(一)从常见的平面图形引入

笔者出示教具(如图1所示,只露出3个角的三角形和露出4个角的长方形),让学生猜测这是什么图形,并说出理由。

学生根据露在外面的角,判断得出这是三角形和长方形。

设计意图:激发学生的学习兴趣,激活学生的已有知识经验,进一步关联学生的新旧知识,建构新知。

(二)观察归纳角的基本特征

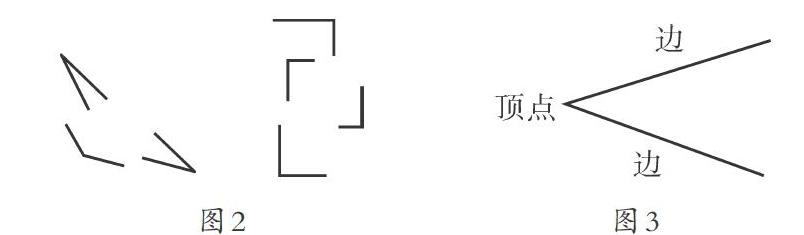

笔者先将露在外面的这些角从图形上取下来(如图2),然后引导学生进行观察、交流,找出这些角的相同之处和不同之处。学生发现,这些角都有一个尖尖的地方(角的顶点),还有两条线(角的两条边),笔者将学生的发现板书在黑板上(如图3),再让学生选择一个角进行分组练习,互相把顶点和边指出来。

设计意图:引导学生从平面图形中的角进行观察,通过直接接触数学的角,有效排除实物角非本质属性的干扰,让学生通过自主归纳,自然而然地获得对角的共同特征的认识。

(三)完善角的特征

筆者给学生出示如下图形(图4),让学生判断哪些是角,哪些不是角,并说明理由。

学生经过判断之后对角有更直观的认识,并明确角的两条边必须是直的。

(四)画角,巩固角的特征

笔者先让学生闭眼想象出一个角,再伸出手指将头脑中的角书空画一遍,要求学生一边画一边说出画法:有一个顶点,沿着这个顶点有两条直的线。再让学生拿出铅笔,用尺子画出角,并让学生互相检查交流,进一步巩固对角的特征的认识。

(五)在生活中找角

笔者先从平面图形入手,再到立体图形,然后围绕生活中的物体,引导学生依次找到角,并指出角的顶点和它的两条边。

(六)动手摆角

笔者让每一名学生都准备好两支铅笔,在自己的桌面上摆出一个角。在学生摆出角之后,逐步增加操作难度,让角变大和变小,并引导学生进行观察和交流,看看角变大(变小)之后什么变了,什么没变。笔者继续提高难度,让学生尝试用2支笔,看看能否摆出2个角或者4个角……学生的兴趣大增,课堂异常活跃。

设计意图:通过有效的操作活动,让角从静态走向动态。当学生用两支铅笔摆出两个角后,笔者让学生观察这两个角的大小是否一样,什么情况下能一样?从而让学生在动态操作中直观认识两个角的变化过程,给学生提供了无限想象的空间。

(七)还角

笔者让学生将从长方形和三角形上取下来的角“还”回去,并思考:长方形的4个角怎么还?三角形的3个角怎么还?你从中发现了什么?学生通过把剪下的角“还”到图形中,再次认识到角的大小和边的长短没有关系。

设计意图:角的大小与边的长短无关,这是课堂教学的难点所在。为了突破这一难点,让学生通过把剪下的角还回图形,进而再次深刻认识到这一点。

在以上教学实践中,笔者选用了三角形和长方形这两个图形作为教学材料,并将图中的一部分遮盖,露出其中的角,这些角又设计成可以取出并安上的形式,方便课堂教学。这些教学材料学生非常熟悉,使用起来既简单又有效。在整个教学过程中,学生经历了“操作—体验—表达—小结”的教学环节,在充分积累经验的基础上进行数学表征,进而有更多机会表达和思考,有更多机会进行交流、合作。

三、教后思考

学生的思维正处于直观形象思维向抽象逻辑思维逐步过渡的阶段。在图形与几何内容的教学中设置适当的生活化情境,对激发学生的学习兴趣具有积极的意义。在实践中笔者发现,当学生能够接受一定的抽象概念时,用数学语言达到沟通和共识,这时候就不一定需要情境和直观。也就是说,运用情境和直观,只是图形与几何教学中的一个教学手段和教学策略,但并不是教学目的。根据《角的初步认识》这一课的教学实践,笔者认识到,在小学数学教学中选取现实素材,给数学穿上生活的外衣,能够从本质上将生活实际经验作为学生学习的支撑点,深入浅出地引导学生开展学习活动。这就需要教师善于把握教学内容的数学本质,同时不断寻找生动有效的教学方法,在生动和深刻之间寻找一条真正让学生深入其中的平衡之路。

作者简介:黎晓菲(1986— ),女,广西兴业人,大学本科学历,一级教师,主要从事小学数学教育教学工作。

(责编 林 剑)