问题驱动在小学数学概念教学中的运用

潘俊杰

摘要:问题是数学的心脏,是数学思考的起搏器。问题驱动教学法是基于问题来驱动教学的一种方法,这种教学法以学生为主体,能提高学生发现问题、解决问题的能力。本文主要通过阐述问题的来源、问题的设计、问题的解决这三个阶段相应的教学策略,探寻了问题驱动下小学数学概念教学的基本模式,以期提高小学数学概念教学的效率。

关键词:小学数学 问题驱动 概念教学 运用

数学概念教学是教师从数学概念出发,以学生已有的经验为基础,形成表象,获得概念。数学概念不仅是数学基础知识的重要组成部分,还是培养和发展学生数学能力的重要内容。在小学数学教材中,概念教学的内容包括数的概念、运算的概念、代数概念、图形概念、量与计量概念等。教师加强概念教学,有助于培养学生的数学思维。然而,对于生活经验相对缺乏的小学生来说,概念学习无疑是一个巨大的挑战。

一、小学数学概念教学存在的问题

(一)重抽象,轻表象

张奠宙教授在《小学数学中若干科学性问题的探讨》一文中指出小学阶段中“面积”“体积”等概念,在很大程度上只是一种描述,是生活中自然而然形成的。这类概念过于表象,不利于学生更好地掌握这一知识。

(二)重结论,轻过程

小学阶段概念教学的目标定位不应该放在单纯弄清概念定义上,如果教师忽视了概念的形成、辨析、归纳,将会阻碍学生更好地认识概念的本质属性。

(三)重内涵,轻外延

教师应适时地比较与区分相近、相邻、相似的数学概念,利用直观的图示、线段、实物等媒介,串点成线,帮助学生建构数学概念。

(四)重建构,轻运用

数学概念来自于生活,最终也要回归生活,所以概念教学的终极目标是让学生准确运用概念解决生活中的实际问题。因此,教师必须探究数学概念教学,揭示数学概念学习的规律,系统地建立数学概念教学的策略。

二、问题驱动在小学数学概念教学中的运用

(一)问题来源阶段的教学策略

数学问题的来源大体可分为两个方面:第一,来自教师对数学问题的来源分析;第二,将学生提出的数学问题作为另外一个角度的问题来源。

1.本原性问题驱动

从问题来源于教师的角度来看,教师应充分研究数学概念,总结出该概念的关键词和特征等,并在这个基础上提出本原性的问题。如教学“循环小数”时,在揭示出循环小数的概念“什么叫作循环小数”后,教师可以让学生判别“1212.12与0.121212……”“3.123213321……与3.123123……”“2.2222与2.22……”这三组小数,哪些是循环小数,从而引导学生比较与区分,归纳、判断出循环小数的三个要点分别是:第一,小数部分;第二,依次排列;第三,不断出现。

2.多向互动交流问题驱动

从问题来源于学生的角度来看,教师要与学生建立良好的、多样化的交流方式,并在交流中引发学生疑问。多样化的问题交流方式,不仅包括学生回答教师的单向交流,还要形成师生多向互动交流的方式。

(1)注重学生的数学表达

小学低年级学生很难组织完整的语言进行表达,所以教师要给出样板,让学生学着重复、仿照教师的语言,最后鼓励学生表达自己的想法。如在教学“倍的认识”时,对于教师主题图的情境引入,学生不能很好地组织语言完整表达图片中的情境。这时,教师可以指导学生使用“有几个这么多,就是它的几倍”等句式结构来表达,让学生有话可说。

(2)互动交流

在小学数学课堂教学中,教师要尽量避免与学生使用一问一答的形式,而应倡导教师与学生之间的多向交流,并在相互交流中体现学生的主体地位。

如在复习《平面图形的面积》时,教师可以提问:“课件中六个平面图形的面积公式是怎么推导出来的呢?请大家选择自己喜欢的图形,并说一说推导过程。”面对这个问题,学生会自发组成合作小组,组长会有序组织讨论交流。值得注意的是,教师应设置带有超链接的课件,让学生自主选择图形,用几何直观地帮助学生构建概念知识。

3.“三段式”问题驱动

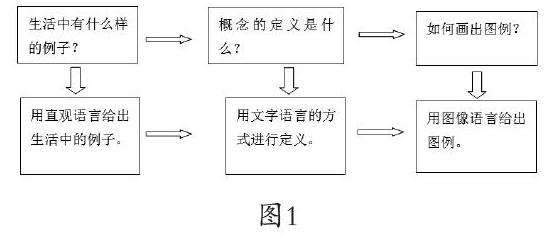

通过归类数学教材和教学过程中的问题,教师可以发现,在图形与几何实际教学中形成了比较固定的三段式教学策略。在教学中,教师可以按照这个策略提出问题。一般情况下,教师可以运用以下三个问题介绍概念,如图1所示:

如人教版教材对“三角形”概念的处理方式就可以依据上述方法来形成问题:第一,生活中有什么样的例子?通过图片展示生活中的三角形;其次,三角形的定义是什么?用文字给出三角形的定义;最后,如何画出图例?通过尺等画图工具,用图像语言画出一个三角形给出图例。

(二)问题设计阶段的教学策略

在前期的问题来源阶段,教师可以从概念本身和学生的角度提出问题,但是这些问题是孤立的,而且有很强的抽象性。这与小学生的思维水平不相符,教师需要组织和设计问题,并设置一定的数学问题情境,让问题发生在情境中。

1.设计问题情境

良好的问题情境必须根据概念教学的不同阶段提出相应的问题,所以教师要设定合适的问题情境,在激发学生学习兴趣的同时,让学生意识到数学来源于生活。笔者认为,问题情境的设计可以从以下方面切入,如图2所示:

2.设计“问题串”

在问题驱动教学过程中,教师会在前期提出一些问题,但这些问题是孤立的,需要教师将问题设计成问题串。一个好的“问题串”能够持续地引导学生思考,深入地发现和解决问题。

(1)生活化的“问题串”设计

数学教材中的许多知识都与生活息息相关,所以教师要借助生活,为学生提供必要的素材。如在教学《认识负数》时,为了让学生建立负数的概念,了解負数在生活中的应用情况,教师可以这样设计问题:“同学们,你们留心观察过周围的事物吗?谁在平时的生活中见过负数?结合生活经验,你认为什么时候需要用负数表示?请大家举例说明。”

(2)精细化的“问题串”设计

在小学数学概念教学中,教师要适时把握学生的认知动向,帮助学生化繁为简,理清思路。适时,即在提炼概念内涵时、辨析观点时、思维碰撞时,教师不失时机地追问:“你是怎么想的?你的理由是什么?”让学生说明理由,追本溯源,拓展知识的外延。

(3)梯度化的“问题串”设计

梯度化的“问题串”设计能牵一发而动全身。如在教学《圆柱的体积》时,教师可以让学生回顾圆的面积计算公式是怎样推导的,再引导学生思考圆柱的体积是怎么计算的。接着,教师可以设计小组合作探究活动,用事先准备好的圆柱模型和橡皮筋材料,开展四人小组合作探究,并做好记录。如教师可以用以下问题作为合作指导:①拼合成的长方体体积和原来圆柱的体积有什么关系?②拼合的长方体的长、宽、高,分别是原来圆柱的什么?③拼合的长方体体积怎样计算?④圆柱体积的计算公式是什么?有了这样明确且有梯度的“问题串”,学生探究的思维火花被瞬间点燃。

(4)开放化的“问题串”设计

设计开放化的“问题串”能激发学生的问题意识,拓展学生思维的深度,培养学生的创新意识,为学生的可持续发展奠定基础。如在教学《圆的面积》时,教师可以这样设计“问题串”:“你觉得圆的面积计算方法可能跟圆的哪些要素有关?你是怎样想的?对于圆面积的计算方法,你为什么会想到用‘转化的方法?你推导出圆面积计算公式是什么?”

(三)问题解决阶段的教学策略

1.问题解决的策略

2011年版《数学新课程标准》指出:“在教学活动中,教师要鼓励与提倡解决问题策略的多样化,恰当评价学生在解決问题过程中所表现出的不同水平。”

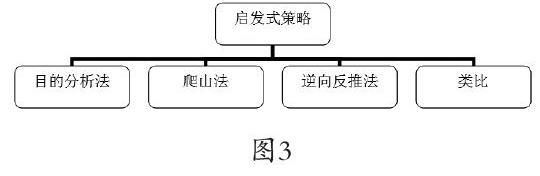

总体概括起来,问题解决的策略有两种类型:算法式策略和启发式策略(如图3所示)。其中,算法式策略是把解决问题的所有可能方案一一列举出来,逐一尝试,直到选择一种有效方法来解决问题。

2.概念获得的策略

认知心理学认为,概念的获得和发展是一个复杂的过程,概念的获得分为概念的形成与概念的同化。无论是概念的形成还是同化,都需要考虑概念获得的过程。有经历概念获得的过程,才能再更深层次的理解、运用概念,更加深刻的理解数学概念的本质。如图4所示:

三、结语

总而言之,以问题驱动进行小学数学概念教学,可以发挥教师的主导作用和学生的主体地位。因此,教师精心设计的每一个问题,都会成为学生思维碰撞的导火索,数学课堂也会因“问题”而绽放光彩。

参考文献:

[1]张奠宙.小学数学中若干科学性问题的探讨下[J].小学教学(数学版),2011,(3).

(作者单位:仙居县第一小学)