接续与融通神话教学建构的路径思考

陆佳音

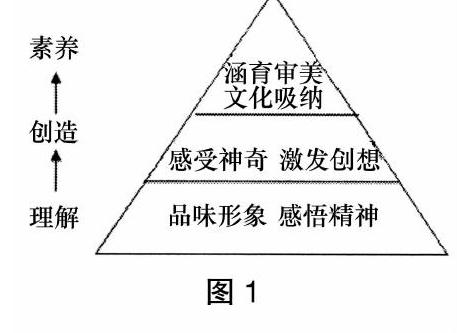

摘 要:聚焦《中国学生发展核心素养》中的“科学性、时代性、民族性”三大原则,挖掘“古老”神话的价值生命,探讨建构融通古今的神话教学。据此确立神话教学的价值取向:摒弃迷信色彩,坚守民族特质,突出创造思想;树立神话的坐标定位:从品味形象、感悟精神,到感受神奇、激发创想,最后到涵育审美、文化吸纳。同时,建构神话教学中的“融通”路径,即古今融通、中西融通、行知融通,展示其独特的育人价值。

关键词:神话教学;核心素养原则;接续;融通

中图分类号:G427

文献标志码:A

文章编号:1001-7836(2020)03-0079-03

在当代全球化语境、信息化背景下,继承和保护祖国优秀传统文化遗产,已成为社会焦点。神话,是语文教材中传统文化不可缺失的一部分。与原人教版教材小学中年级才出现神话不同,小学语文部编教材首次在第一学段(二年级上册)就引入神话故事《大禹治水》,可见对这一主题的关注。神话故事的教学表面看似简单,但实则迷沼重重:无法把握神话教学的核心价值取向,把神话上成神话英雄的道德教育课,或是一不小心滑入迷信的鬼怪奇谈之中。传统儒家有云“子不言怪物乱神”,可见神话“神秘”,这是许多人的共识。

《中国学生发展核心素养》提出三大基本原则:科学性、时代性、民族性[1]。它进一步为传统文化教育研究者指明了核心关键:传统不能割断,世界不能脱离。聚焦“核心素养”三原则,建构融通古今的神话教学,具有重要价值和作用。

一、神话教学的价值取向

针对神话教学存在问题,我们需要挖掘“古老”神話在新时代可用的价值生命,展示其独特的育人价值,进行时代性的坐标定位,方能去伪存真,使传统文化精髓走向和谐、接续、新生。

(一)科学性:摒弃迷信色彩

神话,是远古人民对自然及文化现象的理解与想象的故事,因为时代的蒙昧,使得神话被披上浓重的神秘色彩。今天,处在科学爆炸时代的儿童,必将在用全新的眼光和视角审视与思考。发掘神话的价值,不是简单回到远古时代的“神秘”,它必须摒弃原神话中的宗教态度、迷信色彩、搜奇抉怪、追逐志怪淫巧,这应当成为神话教学的底线原则。

(二)时代性:突出创造思想

想象和幻想是神话的基本特色,神话是无所羁绊的想象世界。每一个神话故事瑰丽多彩的世界、浪漫幻想的故事,蕴藏着多少想象和创造的空间。它可以让每一个孩子摆脱思维的局限,不拘泥于现实的约束,去尽情幻想。因此,在神话教学中,应当突出的是神话给予学生创造性思想的感染力,并培养学生的“实践创新”的素养。

(三)民族性:坚守民族特质

教学中,教师需警惕的是,学生碎片化地认识神话人物,却无法获得进入中华传统文化的“意义的地图”。这样的教学,是一种割裂,它表现为:看起来学生读了许多神话故事,可是却不了解中国神话的独特魅力,也感受不到中国神话的动人审美。中国神话,究竟烙印着怎样的民族特质,它的独特审美特征是什么,这是教师需要去探寻和思考的。

二、神话教学的坐标定位

基于此,我们可以形成神话教学的目标序列:

第一阶段(一、二年级):品味形象、感悟精神。借助图画阅读,复述故事,喜欢神话故事。感受神话英雄人物造福于民的奉献精神,感悟百折不挠、自强不息的民族品格。

第二阶段(三、四年级):感受神奇、激发创想。感悟神话故事中的超凡力量、奇异想象,激发学生的想象力和创造力。

第三阶段(五六年级):涵育审美、文化吸纳。神话具有独特的美学特征:形象之美——壮美;构思之美——神奇;文化之美——民族精神信仰。在阅读中,应使学生受到神话的感染和激励,形成民族文化认同。

这三级目标逐层递进,彼此融合又相互补充,体现着从理解,到创造力培养,最终实现语文素养的提升。

三、神话教学的实践途径

当代中国教育家叶澜教授在《“生命·实践”教育学论纲》中提出“融通”的教育思想,主张将古代传统之精髓,化入当代生境与载体之中,在当代人的生存方式中展现活力[2]。根据这一核心理念,在神话教学中,可以构筑以下的融通途径:

(一)古今融通:为“古老神话”诠释“当代理解”

神话教学,并非让儿童回归传统生活,而是在新时代的时空中,让儿童收获辩证思考。因此,当代语境下,在古老的神话中必须挖掘时代可用的价值生命,或是进行符合时代精神的全新解读。这才能赋予传统文化以当代内涵,使传统文化精髓走向和谐、接续、新生。

1. 融通“幻想性”与“科学性”

神话出自原始先民对自然及文化现象的理解与瑰丽想象。这一题材与现代生活看似最大的对立就是“幻想性”与“科学性”的对立。在教学中,儿童经常会发出这样的质疑:“夸父怎么可能追得上太阳呢?”“盘古劈开天地的斧头从哪里来的?”这些问题都隐含着一种困惑:在这个知识爆炸的时代,“神话”会不会被视为愚昧落后?我们如何引导学生正确认识“神话”这一古老文学作品与现代科学知识的矛盾,这可以成为学生进行论辩探究的资源,以激发思辨。

比如学习《盘古开天地》《夸父追日》等经典创世纪神话,当学生提出质疑时,教师不应生硬打断或斥责,而是顺水推舟,主动引导思辨:“现代科学已经证明天地万物、日月星辰的奥秘,与神话人物似乎并无关系。那如果神话故事都是错的,我们还要不要阅读、学习?”这个问题看似与语文知识本身无甚关联,但其实在时代语境下至关重要。学生通过教师引导,充分交流“喜欢神话,还是喜欢科学故事?”“神话故事的有趣之处在哪里?”“神话故事的想象和科学是否有矛盾?”等,从而在心灵中埋下全新的科学观念的种子:神话之“幻想”与科学之“理性”,两者并不对立。神话有幻想的美好,科学有理性的精彩。神话可以激发天马行空、瑰丽美好的创造性和想象力,科学则培养严谨治学、逻辑求证的务实态度。两者甚至可以彼此补充,让瑰丽的创造想象与严谨的逻辑思维,共同去成就当代学生美好的思想智慧。

神话之于科学还有推动作用。教学神话小说故事时,还可以充分利用故事资源,展开大讨论:“大家来进行一次头脑风暴,《西游记》里,或者你读的哪些神话故事中的幻想,如今成了现实呢?”思维的火花一旦迸射,就能产生奇特的激活效应,学生会发现:神话的想象,许多都成为了科学创造发明的先声。神话固然只能称为幻想,但未尝不可将它看作古代人类的科学家说。比如:神话小说中的孙悟空的“一个筋斗云十万八千里、“千里眼”“顺风耳”等等,如今都已成为科学现实。 “烛龙”神话是对北极光的最早记录,“日中金乌”是太阳黑子, “抔土造人”是对制陶术的记载,“炼石补天”是对先进冶炼术的歌颂等。神话翅膀翱翔的地方,往往是科学发明之先声[3]。基于求知这个共同点,学生意识到:神话与科学有着共通精神,有益的神话幻想,会带领人们逐步走向科学的创造发明。

2. 融通“传统性”与“当代性”

神话故事中的“迷信色彩”,教师可以直接回避淡化。但神话故事中的许多价值观在新的时代,需要引导学生进行重新的审视思辨,从而树立正确的时代坐标。这需要把传承传统和时代思考更加紧密地结合,让神话自身的魅力去感染人,而不是因为笼罩在它身上的“传统文化”光环,传统精髓才能得以接续性融通,新知、新质才能诞生。

比如,教师可以引导探讨:“《愚公移山》中愚公的做法,今天看来显然有很多漏洞。那愚公是愚蠢还是智慧?”在辩论中,注意引导学生:一是回归神话语境,从故事的时代背景去理解感悟;二是转化时代视角,从现代语境去思考:今天的我们,该记住愚公的什么?是挖山的方法,还是美好的信念品格?只有这样的论辩,才能让大量类似“精卫填海”“夸父追日”这样的神话,避免误读,摒弃科学性上的纠缠不清,找到真正的时代思想落脚点。

再如儿童最喜爱的神话小说经典作品《西游记》,我们发现学生阅读时往往肤浅地感受到孙悟空的桀骜好斗,这一理解上的偏差,对学生性格态度的养成产生了不良影响。教学时,教师可以在《西游记》系列阅读课中,开展一次《西游大魔咒》的主题讨论:“孙悟空该不该戴‘紧箍咒?我们生活中,有‘紧箍咒吗?什么样的人应该被戴上‘紧箍咒?……”这样有效的论辩,才能激发学生获得正确的价值认知:对于违反规则的人来说,紧箍咒是约束;对于自觉的人来说,紧箍咒是保护。联系吴承恩撰写的《西游记》中孙悟空成为“斗战胜佛”之后,紧箍咒也随之消失,其实也正印证了这一认识。这样的主题论辩,有利于学生对懵懂的物化认识,转化为内在的价值认知判断。

(二)中西融通:守住“中国神话”沉淀的民族血脈

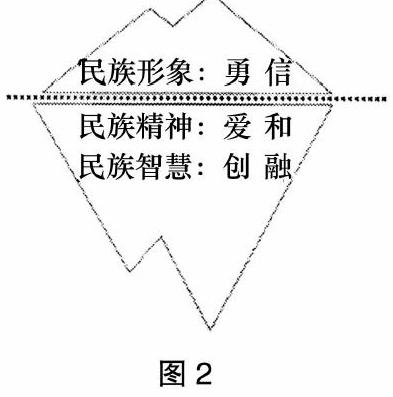

当代学习,是处在全球化语境下的多元化、开放性的学习,任何知识都不是单一、孤立的个体,都有着千丝万缕的联系。神话是民族文化因子的储存,它具有很强的民族独特性,在本源意义上承载着民族一脉相承的文化基因,最终积淀为整个民族的精神信仰与民族品格。因此,神话教学,可以在基于与西方神话的联系分析中,提炼出中国神话传说中特有的精神内涵,在中西方神话的比较思辨中,感受神话所孕育和沉淀的民族精神结构、传统道德和文化范式。我们通过一个“冰山图”,试图解读神话所蕴藏的价值基因:冰山上是看得见的民族形象,冰山下则是深藏于民族灵魂深处的精神信仰与智慧。

1. 把握神话鲜明的民族形象:“勇”与“信”

中国神话中的英雄形象:勇敢进取,重信守义。女娲补天、后羿射日、大禹治水、精卫填海等皆是如此。神话小说经典《西游记》中的孙悟空,因其具有勇敢抗争的精神,从而使他成为英雄的形象符号。 重信守义,同样是中华民族重要的形象代表。这里的信,是诚信,更是信念,孙悟空有情有义,重信守诺,玄奘和尚更有为求取佛教真经而坚守不弃。这样信守诺言的神话形象,在西方神话中并不多见。

2. 渗透神话可贵的民族精神:“爱”与“和”

中国神话形象,博爱,重和谐。刑天会倒下,夸父累死,伏羲消失,混沌消亡,他们身上总有一种精神存在,那就是为大义牺牲,讲责任担当。小学语文部编教材二年级上册课文《大禹治水》,讲述一个无私博爱的大禹,成为小学生对神话初步认识的奠基之作,不可说不是用心良苦。学生学习《盘古开天地》,可以和西方创世纪神话一比,发现中西两种文化的差异。西方神话说,世界是上帝所造。而从《盘古开天地》的故事中,我们发现:中国古人认为,世界是神人的血脉肢体所化育,日月是他的双眼,江河是他的血液,大地是他的身体。这是人的大地,又是神性的大地,是可亲可爱的大地。无论是盘古,还是女娲,都以生命的牺牲,成就宇宙。这种牺牲奉献精神,是中国神话形象所独有的。中国神话的精髓告诉我们,学会以宽广的视界和博大的胸怀彼此尊重,互相借鉴,是人类共生共荣的基础。

3. 探寻神话蕴藏的民族智慧:“创”与“融”

懂创造、善于融会贯通,是中国神话较之西方神话的一个重要特征。比如对比学习《仓颉造字》和《智慧女神雅典娜》。同样是讲发明的神话故事,在希腊神话中讲述发明创造故事的极少,对于雅典娜的创造几乎没有着墨,都是一语带过。而中国神话中直接写发明创造、科学发明的不胜枚举,孩子们熟悉的神农尝百草、燧人氏取火等,至今为人所津津乐道,发明创造者涉及人间帝王、部族首领、普通劳动者。再比如,对比《普罗米修斯》和《燧人取火》这两个故事,同样是给人类火种,希腊神话中普罗米修斯是直接盗取宙斯的火种给人类,而中国传统神话中则具体讲述了燧人氏如何发现火种,如何掌握取火的方式。这里,就可窥见中国神话的民众智慧的创造性。

当然,文明是有其共生性的。从文化学的角度来看,“求同”和“立异”一样重要。在中西方神话比较中,我们还可以去探索神话的共性特性。比如,创世神话的“宇宙卵”话题、灾难话题等。这些有益的探索与思考,在比较阅读中,也能够很好地开展探究。

(三)行知融通:培育“实践创新”素养的发展目标

神话教学,除了其民族文化底蕴,更具有其独特的核心素养培育价值。《中国学生发展核心素养》六大素养中“实践创新”素养,就是神话教学可以致力于重点突破的内容。神话所展现的奇妙世界,无疑是激发创造力的天然素材。

1. 让想象力在言语表达中发展

小学阶段,儿童心理思维特点正好经历从模仿再现想象到创造想象过渡,思维富有奇幻色彩、冒险精神。因此,在神话教学中,教师要积极创设想象的平台,给予学生言语想象表达的空间。应带领儿童领略神话幻想的奇丽,激发创造性思维。教学《盘古开天地》引导学生围绕课文概括句进行想象写话:“盘古倒下后,他的身体化作世间万物……”教学《女娲补天》,引导学生想象:“女娲补天后,人间变成怎样的一幅画面……”教学《嫦娥奔月》,引导学生想象:“嫦娥飞到月宫,会看到怎样奇幻的景象……”教学《后羿射日》,激发创想:“后羿射完九个太阳,他和最后一个太阳会有怎样的对话……”教学《孙悟空大战二郎神》,可以引导学生进行续写的文本创作:“两人几十番变化,打得难分难解。他们还会有怎样的变化?故事会有怎样趣味的发展……”因为这些充满创造力的想象,让儿童打量世界的目光中多一些神奇温暖的光芒;让宏阔的神话时空、不屈不挠的英雄壮举,震撼着儿童的心灵,使儿童获得体验的快感。

2. 讓创新力在实践体验中激发

创新性和创造力,是中国神话的重要特征。《燧人取火》《仓颉造字》等众多发明创造故事都记录了人类始祖观察自然、模仿自然、创造人类最初的文明。《嫦娥奔月》的故事不断地激发千年来的中国人的向往和创新:古有敦煌莫高窟的飞天壁画,现代有探月工程,嫦娥象征着人类突破束缚,对自由与永恒的渴望。带着“时代性”的思考,教师应当充分创设情境,激活学生创新思维。比如,设计群文阅读课《神话中的神奇发明》,引导学生细数在科技发展的今天,已经实现的神话想象发明;创意设计作文《假如我是孙悟空,也有七十二变》《我是当代小鲁班》,让儿童挥洒创新思维,表达神奇的智慧创造火花;主题辩论会《科学家PK孙悟空》让儿童用现代科学视角,思考神话幻想,从而迸发新的创新思考。神话教学,同样可以培育学生拥有广阔的视野,世界的眼光,它激发儿童强烈的求知欲,促进科学的萌芽,使他们能更好地具备与世界对话的能力素养。

面对神话的现代化语境,应当在把握其核心价值和目标要素的基础上,追求不割裂、促融通,引导学生兼收并蓄、发展思维,从而促进神话精髓的融合新生。

参考文献:

[1]林崇德.21世纪学生发展核心素养研究[M].北京:北京师范大学出版社,2016:3.

[2]叶澜.回归突破:“生命·实践”教育学论纲[M].上海:华东师范大学出版社,2014:310.

[3]袁珂.中国神话传说[M].北京:世界图书出版公司,2012:20—23.

(责任编辑:刘东旭) 2020年3月第39卷第3期