正畸关闭下颌第一磨牙拔牙间隙对第三磨牙牙槽骨的影响

朱思婷,陈库,邓端耀,韦回,郑怡,莫水学

(广西医科大学附属口腔医院;广西口腔颌面修复与重建研究自治区级重点实验室;广西颌面外科疾病诊治研究重点实验室;广西颅颌面畸形临床医学研究中心,广西 南宁)

0 引言

下颌第一磨牙是最早萌出于口腔内的恒牙,患龋率较高,其因牙体病变而无法保留是常见的临床问题。对于此类患者,通过正畸治疗前移第二、第三磨牙关闭拔牙间隙,对咬合功能及咀嚼效率的恢复将有很大帮助。先前的研究多集中在拔牙间隙关闭后第三磨牙的角度变化及牙根吸收等方面,而其牙槽骨水平却很少受到关注。正畸牙移动过程中牙槽骨吸收是常见的不良反应之一,对于骨质改建相对缓慢的成年患者来说,第三磨牙近中移动关闭拔牙间隙后其牙槽骨水平如何尚未可知。本研究旨在评估正畸关闭成人下颌第一磨牙拔牙间隙后第三磨牙的牙槽骨水平,为拔磨牙矫治过程中的风险评估与控制拓宽思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取2008年8月至2019年4月于广西医科大学附属口腔医院正畸科就诊的需正畸关闭下颌第一磨牙拔牙间隙的成人患者63例,其中男性12例,女性51例,平均年龄(23.11±4.40)岁,共75颗下颌第三磨牙作为研究对象。根据下颌第一磨牙的不同情况分为缺失组(24颗):下颌第一磨牙陈旧性缺失一年以上;拔除组(51颗):下颌第一磨牙为无保留价值的残根或残冠,于矫治开始前一个月之内拔除。所选患者的曲面断层片均用同一台机器由专业技师按同一标准拍摄。所有患者均采用直丝弓矫治技术完成矫治。

1.2 病例纳入和排除标准

纳入标准:

1)年龄大于18岁,无先天缺牙或多生牙。

2)下颌第一磨牙陈旧性缺失一年以上,或现无保留价值,需拔除后行正畸关闭拔牙间隙,同侧第二、三磨牙均存在,牙根均发育完成,冠根发育均无异常。

3)治疗前后资料完整,曲面断层片清晰,无鼻中隔偏曲,无比例失调或变形。

4)患者面部无明显偏斜,全身状况良好,治疗期间无牙周疾病及全身系统疾病,既往未接受过正畸治疗。

排除标准:

1)同侧除下颌第一磨牙拔除外仍有其他牙齿需拔除者。

2)下颌第一磨牙缺失过久致缺牙间隙几乎或完全关闭者。

3)治疗结束后间隙未完全关闭,下颌第三磨牙未能正常建牙合者。

1.3 测量方法

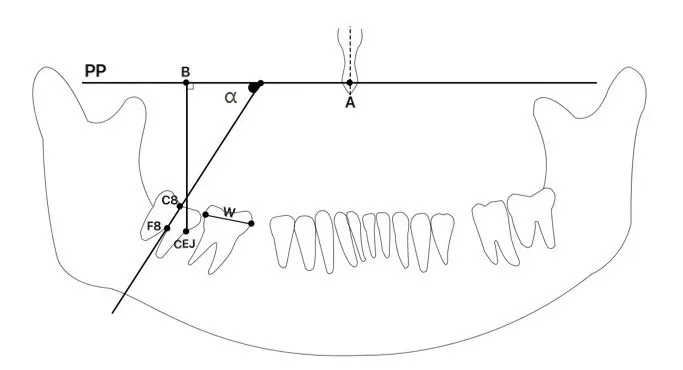

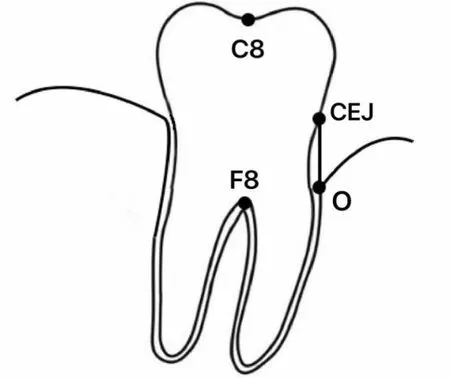

使用Dolphin Imaging11.5软件对每位患者治疗前(T1)、治疗后(T2)的曲面断层片进行测量分析,各测量项目如图1、图2所示。PP:上腭平面。CEJ:M3近中釉牙骨质界。O:M3近中牙槽骨最低点。A:鼻中隔中线垂直于PP平面的垂足。B:过CEJ的直线垂直于PP平面的垂足。C8:M3咬合面中点。F8:M3根分叉点。M3治疗后近中牙槽骨高度(mm):CEJ-O。M3近远中向位置H(mm):A-B。M3垂直向位置V(mm):CEJ-B。M3角度(°):α。W:下颌第二磨牙牙冠近远中接触点间距离。每个项目间隔两周再次测量,所有测量工作由同一测量者完成。由于不同的曲断片可能存在不同程度的失真,为减小误差,引入了校正系数R,该校正系数为治疗结束时曲断片中下颌第二磨牙牙冠宽度与治疗前的比值,公式为:R=W2/W1。

1.4 观测指标:

1)矫治后M3近中牙槽骨高度(CEJ-O),该指标用以表征牙槽骨吸收量,高度越大,表示牙槽骨吸收越多。

2)矫治后M3近中移动量△H=H1×R-H2。

3)矫治后M3垂直向移动量△V=V1×R-V2,正值表示伸长移动,负值表示压入移动。

4)矫治后M3角度变化△α=α2-α1,正值表示该牙治疗后被竖直,负值表示该牙治疗后向前倾斜。

5)矫治前后下颌第二磨牙在曲断片中的牙冠宽度W1、W2。

1.5 统计学分析

用SPSS 23.0软件进行统计分析,正态分布数据以均数±标准差s)描述,非正态分布数据以中位数±四分位数间距(M±Q)描述。用两独立样本秩和检验与两独立样本t检验比较两组数据的统计学差异。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

图1 曲面断层片上各测量项目示意图

图2 治疗后下颌第三磨牙近中牙槽骨高度示意图

2 结果

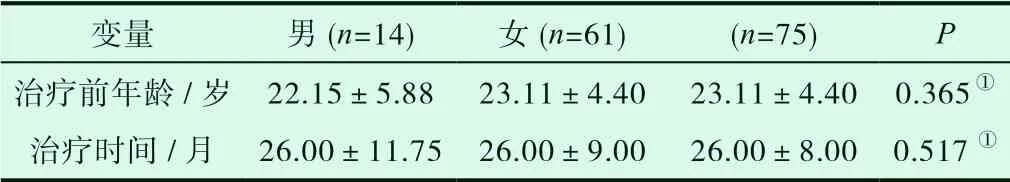

63例患者共计71颗下颌第三磨牙均前移关闭拔牙间隙并与对牙合建立良好咬合关系。患者平均(23.11±4.40)岁,平均治疗时间为(26.00±8.00)个月,不同性别患者的年龄及治疗时间均无统计学差异(P>0.05)(表1)。

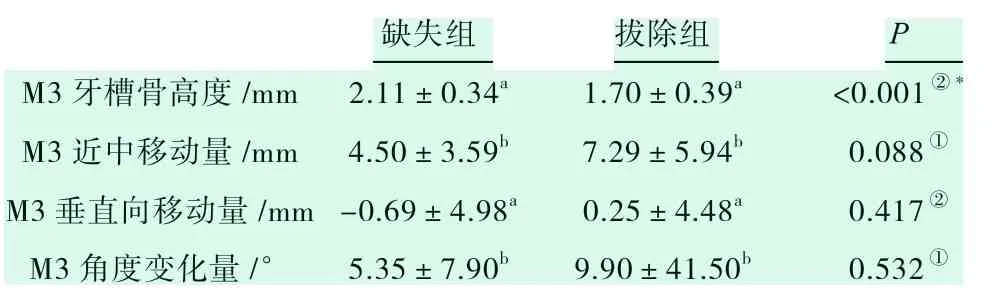

治疗后下颌第三磨牙近中牙槽骨高度在缺失组和拔除组患者中分别为2.11±0.34mm、1.70±0.39mm,缺失组患者治疗后下颌第三磨牙近中牙槽骨吸收更多,差异具有统计学意义(P<0.001)。两组患者下颌第三磨牙近中移动量、垂直向移动量、角度变化量均无统计学差异(P>0.05)(表2)。

表1 纳入病例的一般情况(M±Q)

表2 下颌第三磨牙近中牙槽骨高度及牙移动情况的比较

3 讨论

3.1 研究对象及方法的选择

本研究选择成人患者作为研究对象,牙周组织改建相对缓慢和稳定,去除了生长发育这一复杂因素干扰,从而使观察变量得到更客观的分析。另外,对于下颌第一磨牙缺失或无保留价值的成人患者来说,下颌第三磨牙的问题也是更迫切需要解决的问题,若能通过正畸治疗将第二、第三磨牙前移关闭拔牙间隙,既能充分利用天然牙发挥其在后牙区重要的牙合运功能,避免修复或种植义齿存在的种种弊端,又能同时解决其它的错牙合问题。

本研究选用曲面断层片进行各项指标的测量,源于对其可行性的分析。Larheim等研究证实,曲面断层片中对于前牙区的测量放大率最大, 后牙区及下颌角的测量几乎接近真实。Catic等用种植钉标记25副人的下颌骨后从水平、垂直、斜线角度分别投照,发现曲面断层片对于垂直向、水平向、斜向的线性测量具有较高精确度和可重复性。有类似研究采用牙合平面或下颌平面作为参考,笔者认为矫治前后者两个平面均发生了变化,因而选用上腭平面和鼻中隔作为参照,是由于正畸治疗不易导致二者的变化,且成人患者上颌各结构的发育已基本稳定。

3.2 缺牙间隙对牙槽骨高度的影响

临床和实验研究表明,牙齿缺失后,缺牙区的牙槽骨在三维方向上均会发生不同程度的吸收,吸收的速度和程度与牙齿缺失的原因、时间和骨质致密程度有关,也与患者全身健康状态和骨质代谢状况有关。这个问题使得正畸牙移动复杂化,牙齿在较狭窄牙槽骨中移动可能增加牙根吸收、牙槽骨吸收、骨开窗、骨开裂的风险等等。Göllner等发现磨牙前移关闭拔后间隙存在牙槽骨垂直向的吸收。然而,Vardimon的动物研究表明,在大鼠动物模型中,正畸牙移动有利于牙槽骨缺损区的新骨沉积。Nagaraj报道了一例女性成年患者下颌第二磨牙近中移动关闭第一磨牙拔牙间隙后,其近中牙槽骨宽度和高度均有所增加。本研究中,缺失组较拔除组患者治疗后的牙槽骨吸收更多,其可能的原因为缺失组患者经历较长的缺牙时间,牙槽骨三维方向的吸收量较多,治疗后牙槽骨的改建尚未能弥补这种先前的不足,牙齿移动到位间隙关闭后的牙槽骨水平亦欠佳。这提示临床上对于缺牙较久的病例,更应密切关注治疗过程中的第三磨牙的牙周状况。另外,由于第三磨牙位于牙列末端,清洁难度大,此类患者亦应格外注意口腔卫生的管理,避免牙槽骨的进一步吸收。

3.3 总结与不足

本研究由于二维曲断片的限制,即使采用了减小误差的校正方法,我们仍无法精确测量牙槽骨的高度和宽度,而CBCT对三维测量是一个强有力的工具,应应用到我们日后的研究当中。另外,个体的免疫因素、口腔微生物因素和牙周差异等均可能影响到牙槽骨水平的变化,本研究并不是每一位患者两侧均存在下颌第三磨牙,因而无法通过对侧对照的方法控制混杂因素的干扰。最后,牙周改建是一个复杂且缓慢的过程,本研究仅观测到治疗结束时的牙槽骨水平,而保持阶段牙周改建稳定后的牙槽骨水平如何,有待今后的研究对长时间随访结果进行追踪,以得到更据说服力的结论。

综上所述,在本研究的限制下,成人患者缺牙区牙槽骨状态与治疗后的牙槽骨水平密切相关,下颌第一磨牙缺失较久导致的牙槽骨三维方向的萎缩会影响到治疗后下颌第三磨牙的近中牙槽骨高度,正畸医生对此类病例矫治时应有更多的牙周预判与监控。