功能性电刺激改善脑卒中偏瘫患者上肢功能的Meta分析

张悦琪,赵梦娟,赵春善

北华大学护理学院,吉林吉林市 132000

我国脑卒中发病率位于全球首位,且呈逐年上升趋势[1]。50%以上脑卒中患者存在不同程度偏瘫,致残率约86.5%[2],其中上肢占69%~80%[3]。上肢功能康复率较下肢低[4],严重影响患者日常生活活动能力。功能性电刺激(functional electrical stimulation,FES)是脑卒中偏瘫的有效康复方法[5],通过低频脉冲电流刺激失去神经控制的肌肉,使其收缩,以矫正或代替丧失的功能[6],广泛应用于脑卒中偏瘫患者上肢功能康复。本研究采用Meta分析,评价FES改善脑卒中偏瘫患者上肢功能康复的效果。

1 资料与方法

1.1 研究类型

本研究纳入的研究类型为随机对照试验(randomized controlled trials,RCTs)。

1.2 研究对象

纳入标准:①上肢瘫痪;②生命体征平稳,意识清晰,无认知障碍。

排除标准:①进展型脑卒中;②并发严重心、肺及感染等疾病;③发病前存在运动功能障碍;④严重的急性或慢性疾病,如心力衰竭、佩戴心脏起搏器等;⑤严重精神疾患。

1.3 干预措施

干预组采用FES 结合常规康复;对照组采用常规康复。

1.4 结局指标

主要结局指标为Fugl-Meyer 评定量表上肢部分(Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremities,FMAUE)[7],次要结局指标为Barthel 指数(Barthel Index,BI)[8]。

1.5 检索方法

检索PubMed、EMBASE、Web of Science、Cochrane、中国知网、万方数据库、CBM、维普等数据库,英文检索词包括stroke、upper limb、electrical stimulation therapy、functional electrical stimulation、random;中文检索词包括脑卒中、上肢、电刺激治疗、FES、随机对照试验、随机。采用主题词与自由词同时检索,并手工检索以尽可能获取文献。检索截止日期为2019年7月10日,共检索到1450篇。

1.6 资料提取与质量评价

对检索到的文献进行筛选、提取和质量评价由2位研究者分别独立完成,如意见不一致,交由第三人判定。提取的内容包括第一作者、发表年份、国家、样本量、干预组与对照组的干预措施、干预时间、干预周期、结局指标等。采用RevMan 5.3软件进行偏倚风险评估。

1.7 统计学分析

采用RevMan 5.3软件对提取的数据进行合并和分析。各研究间的异质性采用I2检验,I2≤50%,P>0.1为各研究间不存在异质性,采用固定效应模型进行分析;I2>50%,P≤0.1 为各研究间存在异质性,采用随机效应模型进行分析,并分析异质性来源,对可能导致异质性的因素进行分析。本研究仅涉及计量资料,采用均数差(mean difference,MD)和95%CI进行估计。

2 结果

2.1 文献检索结果

阅读文题或摘要排除1004 篇,全文阅读余下446篇,保留24 篇;依照纳入和排除标准剔除11 篇,最后13 项研究纳入Meta 分析,其中英文6 篇,中文7篇,共744例患者[4,9-20]。见图1。

2.2 文献一般特征及质量评价

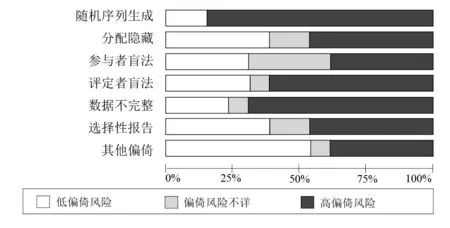

纳入文献的一般特征见表1。其中4 篇交代了具体随机方法,4篇采用盲法,仅1个RCT 实施全盲法。纳入文献的方法学质量评价见图2、图3。

图1 文献筛选流程

2.3 Meta分析

2.3.1 上肢运动功能

全部13 项RCTs 均报道FMA-UE。研究间存在异质性(I2=92%,P<0.001),采用随机效应模型。干预组FMA-UE 评分显著高于对照组(MD=9.77,95%CI 6.36~13.17,P<0.001)。见图4。

由于存在较大异质性,进行亚组分析。按干预周期分组,干预周期≤4 周亚组研究间存在异质性(I2=81%,P<0.001),采用随机效应模型。干预组FMAUE 评分显著高于对照组(MD=5.82,95%CI 2.58~9.06,P<0.001)。干预周期>4 周亚组研究间存在异质性(I2=88%,P<0.001),采用随机效应模型。干预组FMA-UE 评分显著高于对照组(MD=13.42,95%CI 8.43~18.41,P<0.001)。见图5。

图2 总体偏倚风险评估

图3 偏倚风险评估

表1 纳入文献的基本信息

按每次干预时间分组。每次干预≤30 min 亚组研究间存在异质性(I2=93%,P<0.001),采用随机效应模型。干预组FMA-UE 评分显著高于对照组(MD=9.78,95%CI 6.26~13.29,P<0.001)。每次干预≥45 min亚组研究间存在异质性(I2=74%,P<0.001),采用随机效应模型。干预组FMA-UE 评分高于对照组(MD=14.20,95%CI 0.99~27.40,P<0.05)。见图6。

2.3.2 日常生活活动能力

共6 个RCTs,277 例。各研究间不存在异质性(I2=9%,P=0.36),采用固定效应模式。干预组BI 评分显著高于对照组(MD=13.72,95%CI 11.60~15.84,P<0.001)。见图7。

2.4 发表偏倚

对FES 改善脑卒中偏瘫患者上肢功能的研究进行漏斗图分析,漏斗图未呈现出明显不对称,无明显发表偏倚。见图8。

图4 FES对脑卒中偏瘫患者FMA-UE评分的影响

图5 FES不同干预周期对脑卒中偏瘫患者FMA-UE评分的影响

图6 FES不同干预时间对脑卒中偏瘫患者FMA-UE评分的影响

图7 FES对脑卒中偏瘫患者BI评分的影响

图8 FES改善脑卒中偏瘫患者上肢功能的漏斗图

3 讨论

本次研究纳入的13篇文献均有完整数据结果,采用RCTs,其中4 篇对干预盲法进行描述,仅1 篇采用全盲法,可能由于FES难以实施盲法。

本研究显示,FES 联合常规康复改善脑卒中偏瘫患者上肢运动功能的效果优于常规康复,与Eraifej等[21]的结果一致。脑卒中偏瘫患者上肢功能的康复较为困难和复杂,还可能伴有一系列并发症,如肩关节半脱位等[22]。通过FES 对患者上肢诱发主动运动,可提高康复效果。亚组分析显示,FES 干预30 min 效果优于干预45 min,干预4周以上优于4周以下。FES能诱发瘫痪肌肉重新活动,激活神经纤维,增强运动皮质兴奋性,促进大脑功能重塑;同时增加感觉信息输入,唤醒神经通路和突触,增强肌肉力量,可显著缩短脑卒中患者肢体恢复时间[23]。长时间刺激使肌肉收缩强度逐渐减小,而适宜的干预时间可避免肌张力增大、肌肉损伤等不良事件发生[24]。因此,对脑卒中偏瘫患者上肢进行FES,每次30 min,持续4 周以上,可能更有助于改善脑卒中偏瘫患者的运动功能。

本研究显示,FES 联合常规康复提高脑卒中偏瘫患者日常生活活动能力效果优于常规康复,与Veerbeek 等[25]的结果一致。这可能与肢体运动功能逐渐恢复有关[26]。

本研究纳入的文献,方法学质量较低,FES 参数,如电流、频率、刺激持续时间等不完全一致;由于语言限制,仅纳入了英文和中文文献,不排除文献选择偏倚的可能性。有待进一步深入研究。