埃里温

曹然

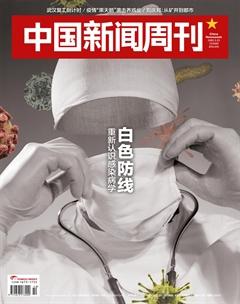

“埃里温阶梯”顶层风光。近处是烂尾的阶梯工程,左手边可见卫国战争雕像,位于土耳其境内的亚拉拉特山在远方若隐若现。

与其说亚美尼亚首都埃里温是一座都会,不如说这是一片分布在高低不等的小山坡上的居民点集合。

群山之间是呈标准圆形规划的埃里温老城。阳光明媚,绿树成荫,雕塑林立。三三两两的人们闲坐在长椅上,不时有鸽子踱过。除了举目可见的以当地特有的火山岩为建材的红砖大楼、波斯风格的立柱门廊以及遍布四处的十字架木雕外,这里的一切与西欧国家的古城无异。

老城周围的山坡则是另一番图景。有的密布現代化大楼和商超,有的是满眼棚屋的贫民窟,最多的是典型的前苏联城区:宽阔的街道,实用主义和现代主义风格错杂的破败红砖大楼。废弃的苏联民航客机停在雪山映衬下的国际机场上,冒着黑烟、浑身颤抖的古董拉达小轿车挤满街道。

从出租车司机到国会议员,我遇到的每一个埃里温人都乐于向外来者介绍这座城市辉煌的过去与失落的近代。在老城集市,一位摊主看我专注挑选苏联时期的旧物,主动送上一枚埃里温建城2500年时铸造的纪念徽章——这座城市曾出现在人类文明最早的版图上。

我跟着向导玛丽探访了埃里温城郊的教堂群。这些教堂由火山岩垒成,内部阴森幽暗。作为一位虔诚的教徒,玛丽每见到一位教士都要迎上去求赐福。

埃里温西郊的教堂废墟。在1988年的大地震后,人们突然发现了这片遗址。

公元301年,基督教圣徒格里高利说服当时的亚美尼亚国王特拉达三世,建立了世界第一个基督教国教会。今天,亚美尼亚教会依然是不属于新教、天主教和东正教的基督教独立分支。

我们拜访教堂时,国教会最高领袖大教长正在布道。仪式混乱而热闹。不大的中庭里,大教长穿梭于拥挤的人群中,信徒簇拥着他,抚摸他身体上下的所有装饰物,据说这可以带来好运。三三两两的外国游客夹杂其间,围观拍照,来去匆匆,没有人阻拦,也没有人觉得不礼貌。

长居埃里温的伊朗记者帕沙告诉我,他曾在埃里温国立大学选修历史课,却发现在这个国家最优秀的历史学家的叙事里,多灾多难的亚美尼亚似乎一直是一个独立的帝国。

“我知道中华帝国、罗马帝国,亚美尼亚怎么也是帝国了?”在反复提出质疑后,帕沙被告知最好不要再来旁听了。后来他得知,在后来的课程里,同样拥有古老文明的伊朗也被那位教授划进了古亚美尼亚帝国的疆域。

我能理解当地人对帝国叙事的执着。这是一座雪山脚下的城市,抬头可见的亚拉拉特山是亚美尼亚的国家象征。但山并不在国境之内。

16世纪,统一而广袤的亚美尼亚被奥斯曼帝国征服,教堂被凿毁,难民被迁徙,长期的压迫最终在20世纪初升级为一场百万人遇害的种族屠杀。

亚美尼亚种族屠杀纪念馆外,几位老人长年守在观景平台上,向游客指点亚拉拉特山,反复强调这座如今属于土耳其的雪山依然是亚美尼亚的一部分。

“埃里温好!十分好!”老人操着蹩脚的英语对我比划着大拇指,随即又指向纪念馆的下沉式入口,做着流泪的姿势,生怕我错过那里的展览:“历史,故事,哭泣的故事。”

1920年,东亚美尼亚爆发苏维埃革命,建立苏维埃亚美尼亚共和国,并于两年后成为苏联的一部分。这是今天亚美尼亚共和国的前身。

罗曼·罗兰到访苏联时,曾将这个外高加索小国誉为“苏维埃的意大利”。埃里温老城多少留存了红色罗马的气质。这里书店密集,中央市场和周围的市集上游荡着不入流的青年画家和书贩。寻常工作日的午后,他们将油画和旧书摆满共和国广场旁边的小公园,向人们摊开这座城市的苏联记忆。

每本留有主人笔迹的书都是一段历史。苏联时期,埃里温汇集了一千多个科研机关、十多万名科研人员,人均公共藏书量在所有加盟共和国中仅次于最发达的爱沙尼亚和拉脱维亚。最让我爱不释手的是几沓老照片和一本厚厚的前苏联集邮册。虽然它们蓬头垢面地出现在集市上,我依然能感受到前主人对它们的喜爱和呵护。那一定是一个热爱艺术的读书人。

相比波罗的海三国,这里的苏联旧物更廉价。一套24张的风光明信片开价折合人民币不到10元,证件齐全的卫国战争勋章也仅开价40元,一番砍价之后我最终以60元买了两枚勋章,但一看摊主的表情,又颇为后悔自己砍价不力。可能有些过意不去,年老的摊主连连道谢,还抓了一把苏联货币送给我留作纪念。

埃里温老城集市上琳琅满目的苏联勋章。

埃里温人着实是难形容的。他们对外来客似乎有着天然的友好,但有时又不免给人一种爱贪小便宜的感觉。与周边国家一些旅游城市不同,这里没有人满大街追着游客乞讨,他们别有一种方式:出租车司机和小商铺普遍宣称“不找零”。每每拿到这种“小费”,他们又会流露出害羞、不好意思和兴奋交织的神情。

待了两天后,我也学会了一招:主动告诉出租车司机“不用找零”,但要求他在此等我,负责我的下一趟行程。这种情况下,他们就不好意思收第二次“小费”了。

除去这点小小的狡黠,这可算一个天性开朗的民族。2018年4月,这座城市爆发大规模示威,全程在共和国广场采写报道的帕沙告诉我,那场没有流血的游行如同一个盛大的节日。人们载歌载舞,还把烤肉摊搬到了广场上。亚美尼亚人骄傲地将之称为“快乐革命”。

但事实上,亚美尼亚人依然挣扎在贫困线上。苏联解体后,外高加索地区又一次发生种族仇杀,阴云尚未散去。埃里温街头的艺术装置间总会错落出现纳卡战争(亚美尼亚与阿塞拜疆之间争夺纳卡地区的战争)英雄的塑像,时刻提醒人们:这个三百万人口的小国其实还与邻国阿塞拜疆处于战争状态。

在埃里温的最后一晚,我登上了当地人所称的“社会主义大阶梯”。

1971年,这座城市展开了一次建筑狂想:把老城北侧的一座山坡建成可供千人同登的阶梯,中间是喷泉与博物馆。最上层的平台正对亚拉拉特山和主城中轴线,世界来宾可以饱览“红色罗马”的全貌。

宏大而浪漫的阶梯最终成了烂尾工程。今天,绕开铁丝网和围挡,踏上铺着钢板的小径,走过未经装饰、遍布涂鸦的通道,人们可以登顶,眺望雪山与古城。眼前的景象更像是这座城市和国家命运的隐喻:遥远的一切都那么美好,最近的却是一团糟。