损害担责原则在土壤污染中的司法适用

——以常外“毒地”案为分析样本

吴一冉

一、问题的提出——对常外“毒地”案的检视

自2015年1月1日起施行的《中华人民共和国环境保护法》(以下简称《环境保护法》)被誉为“史上最严”环保法,其在第5条规定了环境保护的五大基本原则,并首次将损害担责原则纳入到环境法的基本原则范畴。从概念上看,损害担责系指造成环境损害者应对造成的损害承担责任,换言之“有损害即有责”,这一规定蕴含着朴素的自然法思想。因此,一般情况下,该原则应理所当然的在司法中适用而不存在任何障碍。

2016年常州外国语学校(以下简称“常外”)因土壤污染事件备受社会关注。据媒体报道,自2015年9月常外搬到与常隆(华达、常宇)公司原厂址地块一路之隔的新校址后,学生陆续出现身体不适的症状。先后有641名学生被送到医院进行检查,其中多达493人出现皮炎、湿疹、支气管炎、血液指标异常、白细胞减少等异常症状,个别还被查出了淋巴癌、白血病等恶性疾病。(1)参见张道营:《六问常州外国语学校“毒地”事件》,来源于新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2016-04/19/c_128906022.htm,2019年12月16日访问。常隆(华达、常宇)公司原厂址地块上曾经存在着常隆公司、常宇公司、华达公司三家公司,其均系化工企业。2011年3月至5月,常州市新北区政府拟对常隆(华达、常宇)公司原厂址地块进行商业住宅项目开发,委托原常州市环境保护研究所对地块内土壤和地下水污染情况进行调查,结果显示地块土壤和地下水污染严重,环境风险不可接受,必须实施修复。基于此,北京市朝阳区自然之友环境研究所(以下简称自然之友)、中国生物多样性保护与绿色发展基金会(以下简称绿发会)向常州市中级人民法院提起环境民事公益诉讼。

一审法院经审理后认为,长期化工生产经营对常隆(华达、常宇)公司原厂址地块的土壤、地下水造成了污染,不仅损害了土地使用权人利益,而且具有损害社会公共利益的风险。但是,一方面,针对常隆(华达、常宇)公司原厂址地块曾先后存在多种产权形式生产企业的事实,自然之友、绿发会并未提交可以清晰界定常隆公司、常宇公司、华达公司与改制前各个阶段生产企业各自应当承担的环境污染侵权责任范围、责任形式、责任份额以及责任金额的证据;另一方面,常隆(华达、常宇)公司原厂址地块的环境污染监测、环境污染损害修复工作已由常州市新北区政府组织开展且仍在实施中,环境污染风险已得到有效控制,常隆公司、常宇公司、华达公司亦无可能取代政府实施环境修复行为,自然之友、绿发会所诉请的维护环境公共利益的诉讼目的已在逐步实现。据此,一审法院判决驳回了自然之友和绿发会的诉讼请求。(2)参见常州市中级人民法院(2016)苏04民初214号民事判决书。自然之友和绿发会不服该判决提起上诉,江苏省高级人民法院在二审中同样认为,基于损害担责原则,常隆公司、常宇公司、华达公司实施了污染环境的行为,应当承担相应的侵权责任。不管其是否历经企业改制还是政府已对涉案地块的国有土地使用权进行了收储,均不是法定的不承担侵权责任或减轻责任的情形。案涉地块存在其他污染责任单位亦不影响其对自身污染行为承担环境侵权责任。但是,在地方政府已经对案涉地块进行风险管控和修复的情况下,因其所组织实施的风险管控、修复范围已经涵盖常隆公司、常宇公司、华达公司的侵权责任范围,且风险管控、修复工作已经取得阶段性成效,故目前没有判令常隆公司、常宇公司、华达公司组织实施风险管控、修复的必要性。基于前述理由,二审法院依然驳回了自然之友、绿发会关于常隆公司、常宇公司、华达公司承担污染风险管控和修复责任的诉讼请求。(3)参见江苏省高级人民法院(2017)苏民终232号民事判决书。

自然之友、绿发会在上诉理由中提出,“谁污染、谁担责”是环境污染责任承担的基本原则,常隆公司、常宇公司、华达公司污染环境的行为损害了社会公共利益,应当承担修复责任。而从该案的二审判决中亦可以看出,法院同样适用了损害担责原则,认为常隆(华达、常宇)公司原厂址地块土壤存在污染损害,常隆公司、常宇公司、华达公司作为损害行为人实施了污染环境的行为,应当承担相应的侵权责任。在自然之友、绿发会主张适用损害担责原则且法院亦称适用该原则的情况下,为何仍未支持自然之友、绿发会要求常隆公司、常宇公司、华达公司承担修复责任的诉请?损害担责原则在土壤污染的司法适用中存在哪些挑战?在司法适用中的逻辑结构又是如何?

二、常外“毒地案”中损害担责原则司法适用的逻辑解构

自然之友和绿发会起诉时认为,常隆公司、常宇公司、华达公司在生产经营及对危险废物管理过程中,严重污染了常隆(华达、常宇)公司原厂址地块及周边环境后搬离,但却未对其进行修复处理,致使常外搬入距离该地块仅一条马路之隔的新校址后,多名学生身体出现不适反应。对此,常隆公司、常宇公司、华达公司应承担环境侵权的法律责任,故自然之友和绿发会提出的诉讼请求为:要求常隆公司、常宇公司、华达公司消除其污染物对原厂址及周边区域土壤、地下水等生态环境的影响,并承担相关生态环境修复费用;生态环境损害无法修复的,应判令常隆公司、常宇公司、华达公司实施货币赔偿,用于替代修复等。从自然之友和绿发会的诉请及事实和理由看,其主张的损害担责原则适用逻辑如下:

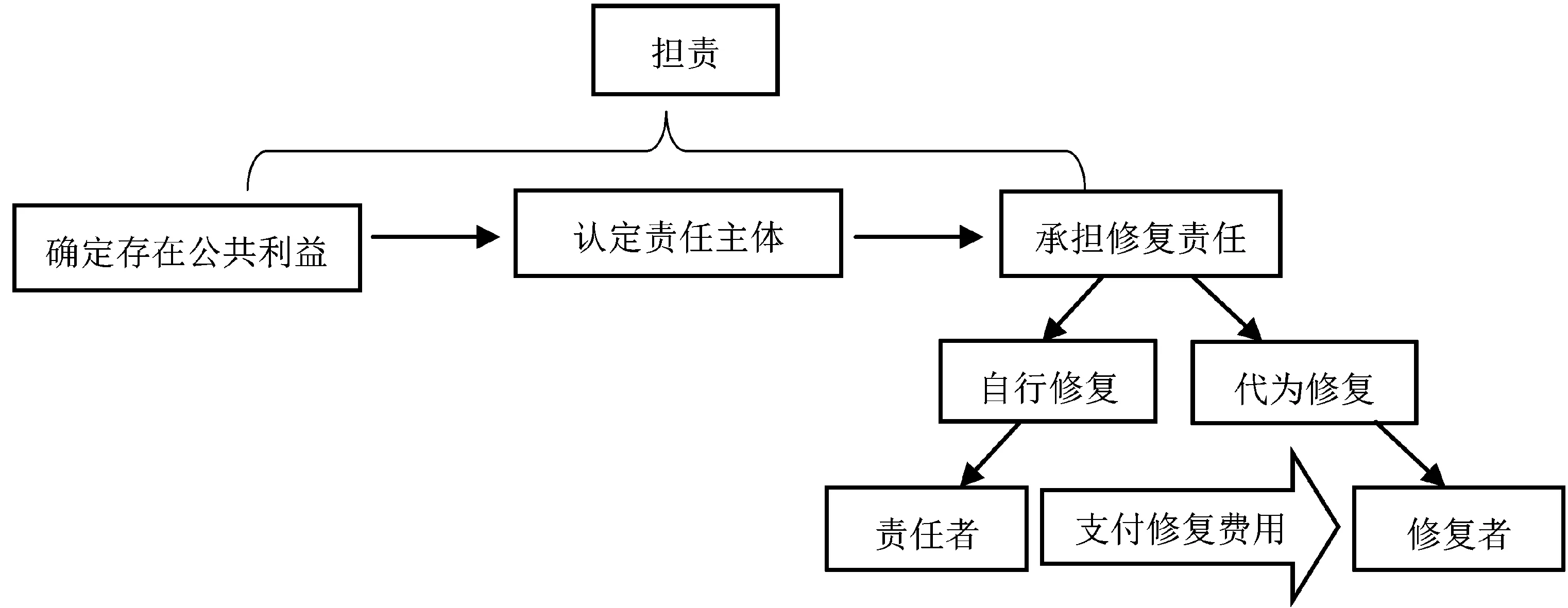

表1:原告适用损害担责原则的逻辑结构图

在该逻辑结构中,自然之友和绿发会将损害担责原则解构为“损害”和“担责”双阶结构。第一阶段对常外“毒地”案中的环境公共利益进行识别,确定存有损害;第二阶段则明确责任主体并承担修复责任。在此阶段中,自然之友和绿发会对“担责”的认定采取“行为标准”,即责任者必须“为一定行为”——或对土壤污染采取措施自行清理修复,或向实际进行修复的修复者支付相应的修复费用。亦即责任者对于修复责任的承担具有选择性,但是是否可以达到修复效果往往受多种因素的影响。

二审法院在审理中认为,常隆公司、常宇公司、华达公司长期从事农药、化工生产,导致常隆(华达、常宇)公司原厂址地块土壤、地下水受到严重污染,对周边生态环境及人群健康造成重大风险。但常州市新北区政府收储案涉地块后已经组织实施了污染风险管控和修复,目前没有判令常隆公司、常宇公司、华达公司组织实施风险管控、修复的必要性。基于此,二审法院对损害担责原则适用并进而作出判决的逻辑如下:

表2:法院适用损害担责原则的逻辑结构图

对比表1自然之友、绿发会的逻辑结构图可以看出,二审法院同样采用了损害担责原则的双阶结构,所不同的在于第二阶段对“担责”的解构和理解。在此阶段中,法院将对土壤污染的风险管控和修复效果纳入了“担责”的认定,其所采取的是“效果标准”,即由修复效果出发确定修复者,当修复者与责任者不同一且修复者具有更强修复能力的情况下,优先由修复者进行土壤的风险管控和修复。修复者组织完成修复后可再行向责任者追偿。此时,责任者对修复责任承担的方式没有选择性,由其自行清理修复抑或他人代为修复取决于哪种方式更易于实现土壤污染修复的效果。

基于前述适用逻辑偏差,导致了自然之友、绿发会和法院均认为应在常外“毒地”案中适用损害担责原则,但是却出现了不同的结果。自然之友、绿发会以“行为标准”的适用逻辑符合损害担责的“追责”要求,但是从修复成本、修复效果上来说有可能并不是最优的选择。从2011年3月至5月常州市新北区政府拟对常隆(华达、常宇)公司原厂址地块进行商业住宅项目开发,委托原常州市环境保护研究所对案涉地块内土壤和地下水污染情况进行调查开始,至2018年12月二审法院作出案件判决,涉案土地的调查和修复就一直在进行。针对涉案土地的修复,多家专业机构亦分别出具了多份报告和方案。法院采取的“效果标准”则考虑到了工业污染场地环境治理修复难度大、周期长的清理和修复特点,认为修复者须具有较强的风险防控、组织管理、专业技术能力以及高度的责任意识,(4)参见江苏省高级人民法院(2017)苏民终232号民事判决书。同时兼顾修复的经济成本,从而确保土壤污染场地的修复效果,更符合环境民事公益诉讼目的的实现。

三、进一步思考:缘何损害担责原则产生司法适用的逻辑偏差

(一)损害担责原则在土壤污染规范中渐趋确立

有学者指出,从我国环境保护的政策和法律发展来看,“损害担责原则”是对“污染者付费”原则的发展,“损害担责”即是对“污染者担责”的“缩略”。(5)竺效:《论中国环境法基本原则的立法发展与再发展》,载《华东政法大学学报》2014年第3期。该原则最早来源于五届全国人大常委会第十一次会议通过的《中华人民共和国环境保护法(试行)》(1979年)中关于“谁污染,谁治理”的表述,该法第6条明确污染者有责任对造成的污染进行治理。(6)1979年《中华人民共和国环境保护法(试行)》第6条规定:“已经对环境造成污染和其他公害的单位,应当按照谁污染谁治理的原则,制定规划,积极治理,或者报请主管部门批准转产、搬迁。”七届全国人大常委会第十一次会议通过的《中华人民共和国环境保护法》(1989年)删除了“谁污染,谁治理”的表述,只是在第41条第一款规定“造成环境污染危害的,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失。” 随着环境保护实践的深入和环境法学理论的发展,污染者付费原则的局限性愈加明显:一是责任主体限于污染者,并未将资源破坏者纳入责任范围;二是责任形式仅限于排放污染物,并未涵盖生态破坏;三是责任承担方式限于支付排污费,未能体现责任承担方式的多元化,难以符合环境资源的生态属性。基于此,我国的环境保护政策中逐渐体现了扩大“污染者付费”原则的倾向和尝试。《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》(1990年)针对资源开发利用提出了“谁开发谁保护,谁破坏谁恢复,谁利用谁补偿”的方针,拓展了“谁污染,谁治理”的内涵。《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国发〔1996〕31号)中进一步要求,须按照“污染者付费、利用者补偿、开发者保护、破坏者恢复”的原则制订、完善促进环境保护、防止环境污染和生态破坏的经济政策和措施。2000年12月21日,国务院印发的《全国生态环境保护纲要》则提出在生态环境保护的基本原则上要坚持谁开发谁保护,谁破坏谁恢复,谁使用谁付费制度。在2015年《环境保护法》修正草案二次审议稿、三次审议稿中均采用了“污染者担责”的表述,在四审时才将“污染者担责原则”修改为“损害担责原则”,并在审议通过后作为《环境保护法》五大基本原则之一。

2019年1月1日起施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》(以下简称《土壤污染防治法》)是我国首部土壤污染治理的专项法律,其第5条明确规定了污染担责的土壤防治原则。在此之前,基于土壤污染所致损害往往被归类于“环境污染损害”。《中华人民共和国侵权责任法》对土壤污染损害的法律适用主要见于该法第八章“环境污染责任”第65条至第68条的规定。针对污染场地土壤污染防治,原环境保护部印发《关于加强土壤污染防治工作的意见》(环发〔2008〕48号),提出对污染企业搬迁后的厂址和其他可能受到污染的土地建立污染土壤风险评估和污染土壤修复制度。按照“谁污染,谁治理”原则,被污染的土壤或者地下水由造成污染的单位和个人负责修复和治理。2016年5月,国务院印发的《土壤污染防治行动计划》(国发〔2016〕31号)中仍采取“谁污染,谁治理”原则开展土壤污染的治理与修复,即造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。2016年12月,原环境保护部审议通过了《污染地块土壤环境管理办法(试行)》,并在第二章第10条明确规定了各方的责任。

自然之友、绿发会提起常外“毒地案”诉讼时,《土壤污染防治法》尚处立法过程中,故一审法院在裁判说理中援引了原环境保护部《关于加强土壤污染防治工作的意见》(环发〔2008〕48号)的规定。二审判决作出时,《土壤污染防治法》虽已通过但尚未施行,因此,在案件审理过程中,需要对损害担责原则在土壤污染中的适用进行逻辑论证。

(二)损害担责原则的不确定性

《环境保护法》将损害担责原则确定为环境保护领域的基本原则,体现的是环境保护领域的基本价值和指导方针,并藉此发挥《环境保护法》所具有的基础性、综合性的作用。基于此,在法律属性上,损害担责原则作为环境法律原则具有法律原则所具有的基本功能与特性。在整个法律体系中,法律原则集中体现了核心的法律价值,彰显了整部法律的价值取向和目的追求,对整部法律都具有统率和协调作用,因而其更具有法律适用的张力。(7)张军:《法理学》,中国民主法制出版社2014年版,第36页。具体说来,法律原则的主要功能包括:1.当法律条文出现不合目的性或者不周延等局限致使在法律适用过程中出现多种法律解释和推理情况时,将法律原则作为衡量和评判的标准,用以达到法律适用的最优化;2.在法无明文规定或出现法律漏洞时,藉由法律原则的理论支持,推导出可适用的法律规范,填补法律规范适用的空白;3.法律原则具有广泛的适用性,一定程度上缓解了法律滞后于社会生活的问题;4.法律原则为法律的适用界定了大概的范围,法官在裁判时不得超越法律原则所确定的价值内涵,以限制法官滥用自由裁量权,防止法官的专权擅断,等等。相比法律规则,法律原则的规定比较概括,它既不会规定具体的权利义务,也没有规定明确的法律后果,因此其内容的明确化程度较低,故而通常情况下法律原则不能直接作为裁决纠纷的依据。法律原则所具有的这种宏观性使其缺乏实际的可操作性,在实践中一般表现为通过具体法律规则的适用体现对其精神的贯彻和落实。因此,法律原则这种内涵与外延的不确定性和模糊性,(8)胡君:《原则裁判论》,西南政法大学出版社2009年版,第39页。无疑加大了法官在案件审理过程中准确适用的难度。

囿于法律原则的概括性无法直接得出具体裁判结果,因此,法律原则的裁判适用需要“落地”,需要借助具体法律规则的适用得以实现。在法律规则出现空白、漏洞而需通过法律原则指引裁判时,必须从法律原则与案件的关联性出发,经过周全而详细的裁判论证,明确适用的方法、路径。在适用程序上,往往藉由说理论证,由上而下地将相关的基本法律原则具体化为下位的、不同领域中的具体法律规则,并再由下而上的对接具体个案中的案件事实。(9)梁迎修:《法律原则的适用——基于方法论视角的分析》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2007年第6期。在这种适用过程中,任何一种适用的逻辑不同均会产生司法裁判过程中的适用不统一和偏差。在《土壤污染防治法》颁布之前,我国并没有专门的土壤污染防治法律,对土壤污染的规范主要散见于为数不多的行政法规和部门规章的规定,规范数量少且位阶较低,客观上需要法官对损害担责原则进行逻辑论证适用,这显然对统一准确适用损害担责原则提出了更高的要求。

(三)土壤污染自身的特性复杂

《土壤污染防治法》所界定和规制的土壤污染系指因人为因素导致某种物质进入陆地表层土壤,引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变,影响土壤功能和有效利用,危害公众健康或者破坏生态环境的现象。(10)《中华人民共和国土壤污染防治法》第2条第二款的规定。其主要有以下特征:

1.引发土壤污染的原因多样。从引发的主体原因上来说,土壤污染系基于人的活动而产生。此时所谓的“人”既包括享有合法权源的土地使用权人,又包括对土地不享有权属的使用人;既包括自然人,又包括具有不同经营体制和管理方式的单位和企业;既包括历史上对土壤造成污染的人,也包括现在正在污染土壤的人,等等。盖因土地具有的地上、地下相对“开放”的自然属性,难以通过法定的权属确认予以防范。从引发的客体原因上来说,行为方式既包括生产、使用、贮存、回收,也包括填埋、倾倒、运输、处置等;既包括列入国家危险废物名录的物质也包括其他的有毒有害物质;既包括可能造成土壤污染的建设项目,也包括日常生产生活的建筑,等等。比如,针对经济、商业或者企事业活动开展过程中任何可能会给人类健康或环境带来风险的行为,欧盟2004年《环境责任指令》(以下简称《指令》)均将其纳入了可能造成环境损害的原因行为范畴,且不论该活动是属于私人还是公共性质,亦不论该活动有无盈利因素。常外“毒地”案中的常隆公司、常宇公司以及华达公司在生产经营期间均对地块的土壤及地下水造成了污染,该污染不仅与产品生产过程或事故状态时所产生的跑、冒、滴、漏以及物料存放、废水排放、废物废液管理不规范有密切关联,而且在三个厂区都发现有工业固体废物填埋,场地拆迁后三个厂区均有未处理完的生产废水遗留在厂区地面的坑里,且地面均遗存物料。(11)参见江苏省高级人民法院(2017)苏民终232号民事判决书。可以说,造成土壤污染的原因具有多因素性和复合性。

2.土壤污染呈现出较强的风险性。1992年联合国环境与发展大会《环境与发展里约宣言》第15条提出了风险预防原则,即各国为了保护环境应按照其各自能力而广泛采用风险预防的措施。在出现严重或不可逆转损害的威胁时,不得以缺乏充分的科学确定性为由而迟延采取防止环境恶化且符合成本效益的措施。基于此,风险预防的核心在于降低科学上不确定性因素的干扰,以应对可能对健康和环境造成损害的威胁。社会学家乌尔里希·贝克提出,风险的维度在一开始就被局限在技术是否可管控上。(12)[德]乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社2004年版,第29页。环境问题和生态系统的复杂性,加之有限的人类认识能力,使得现有的科学技术远远无法作出确定性的判断。一般而言,风险即代表着一种不确定,不仅表现在行为与后果的因果关系判断上,更表现为后果的发生形式、范围和程度上。土壤污染是各种污染物质长期复合、累积的结果,其不仅会与受污染地区的水体和大气中的污染物质相互作用,同时又会反过来通过地表径流的自然沉降和土壤中污染物质的自然挥发而对地区的地下水、径流和大气造成污染。因此,一旦土壤受到污染,则此过程将在自然生态系统中如此反复,恶性循环,无疑加大了查明土壤污染成因的技术难度。此外,污染物隐藏在土壤之中,其对人体健康和环境所可能造成的损害具有潜伏性和隐蔽性,大众不易感知和察觉,进一步增大了查明土壤污染机理的困难性。

3.公益和私益难以分割。生态系统具有整体性和内部循环性,对土壤污染来说,土壤中的有机污染物需要较长的降解时间,而由各种有毒金属等无机物构成的污染物则难以自行降解,其潜伏于土壤中并将迁移循环至空气和水中。通常情况下,土壤污染不仅仅反映了土壤本身所受到的毒害情况,同时也表明地区内的水、大气等也已经受到了不同程度的污染损害,具有更大范围的侵害性。换言之,土壤污染具有的“飞去来器效应”导致其所损害的不仅仅是一个“人”而同时是每一个“人”,(13)同前注〔12〕,第39-40页。亦即那些造成土壤污染损害或从中获益的行为人同样会受到该损害所带来的风险威胁,这种风险在扩散中展示了其所具有的社会性和平等性。

基于土壤污染所具有的前述特性,损害担责原则在适用时必须采取更具“特性化”的标准和路径,且土壤污染损害的不确定性和风险性无疑进一步增加了损害担责原则的模糊性,加大了司法适用的难度。

四、逻辑转向:由主体责任到客体责任的嬗变

受制于前述因素,在损害担责原则的司法适用过程中必然会产生逻辑偏差,由此继续探究法院采用“效果标准”背后的逻辑导向,其呈现出以主观过错所构建的传统主体责任开始向以生态修复为中心而构建的客体责任的转变。在常外“毒地”案中,一审法院将争议焦点归纳为两个:一是原告起诉的诉讼标的是否具有公益性,二是原告请求三被告消除危险或赔偿环境修复费用、赔礼道歉的诉讼请求能否成立。在审理后,一审法院认为两原告提起常外“毒地”案维护环境公共利益的诉讼目的已经在逐步实现,故而不予支持原告的诉讼请求。此时回避了归责时两个最重要的问题:一是谁是责任者?二是由谁承担责任?二审法院关注到这两个问题,并将二审的争议焦点集中在常隆公司、常宇公司、华达公司是否应当承担环境污染侵权责任以及在政府已经组织实施环境污染风险管控和修复的情况下,是否应由常隆公司、常宇公司、华达公司具体实施环境污染风险管控这两个主要问题上。亦即是说,土壤污染民事公益诉讼案件中依据损害担责原则追责时,法院区分了责任者的主体责任和诉讼目的实现的客体责任,并将客体责任作为损害担责原则的担责导向。这其中蕴含着理论和实践两方面的考量。

(一)比较法层面:以清理和恢复为导向的损害担责原则

让我们回到损害担责原则本身,纵观环境法学研究,“损害担责原则”历经演变。1972年“经济合作和发展组织”(OECD)理事会颁布的《关于环境政策国际层面指导原则的建议》中最早提出了“污染者付费原则”(the Polluter-Pays Principle)(14)有学者亦将该原则称为“污染者负担原则”。参见柯坚:《论污染者负担原则的嬗变》,载《法学评论》2010年第6期。,旨在通过由污染者承担污染预防和控制措施的费用以内部化环境成本,解决环境污染的外部性问题,促进经济一体化进程,消解国际贸易中的不正当竞争。(15)Julie Adshead. The Application and Development of the Polluter-Pays Principle across Jurisdictions in Liability for Marine Oil Pollution: The Tales of the ‘Erika’ and the ‘Prestige’. Journal of Environmental Law, 30,2018, p.427-428.随着“污染者付费原则”的发展,其所显现的预防和恢复特征愈发受到环境法领域的关注,人们逐渐将目光由促进经济贸易转向激励环境改善。其中欧盟2004年《指令》基于“污染者付费”原则建立环境责任体制而被视为环境领域适用“污染者付费”原则的最佳代表。《指令》明确将“污染者付费”作为环境损害的基本原则,即经营者就其已经造成环境损害或具有环境损害威胁的活动承担经济责任,以此敦促其采取措施减少环境损害或降低环境损害的风险。就土壤污染而言,《指令》明确规定了“污染者付费原则”适用于对土地的损害(Land Damage),并将土地损害界定为那些直接或间接造成的土地污染,且该污染行为对人类健康具有不利影响的重大风险。因土壤污染系《指令》附件3所列明的、为欧盟立法所调整的活动,因此污染者对该损害应承担严格责任。(16)[荷]爱德华·H.P.布兰斯:《 2004年〈欧盟环境责任指令〉下损害公共自然资源的责任——起诉权和损害赔偿的估算》,戴萍译,载沈四宝、王军主编:《国际商法论丛:第9卷》,法律出版社2008年版,第368页。至于费用的负担,《指令》则规定造成土壤损害或具有引起损害产生迫切威胁的经营者原则上应当承担因采取必要的预防或补救措施而发生的费用;如果主管机关通过自身或通过第三方代替经营者采取了措施,主管机关应当确保可以向经营者索赔因此而产生的费用。

美国并没有明确阐述“污染者付费”原则,而是散见于相关的法律条款。美国对危险废物污染场所的清理规范主要见于联邦法律《综合性环境响应、赔偿和责任法》(The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act),该法亦常被简称为《超级基金法》(Superfund)。普遍认为,《超级基金法》的通过与美国历史上备受关注的“拉夫运河事件”(The Love Canal)有关。(17)在19世纪90年代,威廉·T.拉夫开始挖掘拉夫运河,并计划将其建设为一个水力发电厂,但后来放弃了该项目。从1942年到大约1953年,美国胡克化学公司(Hooker Chemicals&Plastic Corp.)将该地区用作垃圾填埋场,大约处置了21,000吨化学品和危险废物。20世纪60年代,附近社区居民首先开始反映拉夫运河遗址的气味和残留物。在20世纪70年代对拉夫运河事件的调查显示,包括重金属、杀虫剂和二恶英在内的多达80多种工业化学品污染着地下水,并通过下水道和小溪迁移,不仅污染了土壤,甚至开始渗透到人们的房子。同时,拉夫运河附近的社区居民也出现了异常高比例的健康问题,比如出生缺陷、流产、癌症等等。参见[美]詹姆斯·萨尔兹曼、巴顿·汤普森:《美国环境法》(第四版),徐卓然、胡慕云译,北京大学出版社2016年版,第186页。在拉夫运河事件发生后,1978年8月,时任美国总统卡特发布了两份紧急状态令。两年后,美国国会即颁布了《超级基金法》。《超级基金法》主要有两个立法目的:一是通过对危险污染场所及时、有效的清理确保公众健康和环境恢复;二是确保清理和恢复措施的花费由“责任”当事人而非普通纳税人承担。(18)[美]约翰·斯普兰克林、格雷戈里·韦伯:《危险废物和有毒物质法精要》(第2版),凌欣译,南开大学出版社2016年版,第213-214页。在对污染场所清理的责任承担上,《超级基金法》突破了以行为为基础的传统侵权准则,而是采取了以当事人身份为基础确定清理费用的严格责任,从而为清理和恢复措施提供足够的资金。对损害担责原则起源的探究中可以看出,在适用于土壤污染损害担责时,均以修复和清理为导向,并将成本和费用作为必不可少的考量因素。即使在责任者已经特定的情况下,亦将责任者与修复者区分,以使清理和恢复成本最低、效率最高。

(二)司法层面:以诉讼目的为导向的责任承担

《中华人民共和国民事诉讼法》第55条首次规定了环境民事公益诉讼制度,与维护个人私益的传统民事诉讼相比,其以维护环境公益为目的。因此,相较于一般民事侵权对过错的矫正,环境民事公益诉讼更重视对损害的矫正。“作为侵权行为的目的而言,与其说是训诫、抑制,还不如说是要重视补偿损失;对于某些活动,不能拘泥于传统意义上有无过失存在,而要计算出合理的损失分担。”(19)[美]斯蒂芬·D.舒格曼:《侵权法的再思考:〈第四次侵权法重述〉构想》,高建学、周兆玉译,载王军主编:《侵权行为法比较研究》,法律出版社2006年版,第808页。在环境民事公益诉讼中,一方面,侵权的对象是“环境”,另一方面,被救济的对象也是“环境”。因此,从诉讼目的上来说,环境民事公益诉讼并非系对个人利益的填补,而在于使受损的生态环境得以修复。《最高人民法院关于审理环境民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》规定,法院判决被告承担的生态环境修复费用、生态环境受到损害至恢复原状期间服务功能损失等款项,应当用于修复被损害的生态环境。可以说,整个环境公益诉讼均是围绕这一诉讼目的而展开。

在环境司法实践中,土壤污染的自身特性导致对其修复往往具有较强的专业性,不仅实施修复工程复杂、修复周期长,更为重要的是对修复资质、修复能力、实施效果均有着更高的要求。故而从实现生态修复的角度出发,污染破坏的责任者往往不是最优的修复者。如果法院仅仅判决由被告修复生态环境,被告在执行过程中怠于履行或者不能履行判决确定的修复任务,不仅使已经受到污染破坏的土壤无法得到修复,还将进一步损害社会公共利益。此时,囿于“一事不再理”,人民法院则无法再就同一事项再次作出判决。因此,在司法实践中,为了避免在执行程序中被执行人怠于履行或不能履行判决确定的修复义务,法院探索适用代履行、由法院选定具有专业资质的机构代为修复治理,并在修复后由修复者向造成污染破坏的责任人追偿其所应承担的修复费用等责任承担方式。当然,人民法院在判决之前已经查明环境污染者或者生态破坏者没有能力或者根本不愿意自行修复的,可以直接判决被告承担生态环境修复费用。在域外法中,美国《超级基金法》提供了多种对污染场地进行清理和恢复的机制,主要包括:1.由政府实施清理。对实施清理的费用则通过诉讼向责任主体进行追偿;2.由政府命令的清理。在某些情况下,比如当总统发现危险物质的释放或具有释放威胁,可能会对公众的健康或环境造成紧急的重大危害时,政府可通过在地区法院申请的禁止令或发布行政命令的方式强制负有责任的人来清理受污染场所;3.协商清理。政府机构亦可以与责任者通过达成协议的方式由责任者依据协议筹措清理资金或者开展清理;4.由责任者自愿实施清理。这种情况一般出现在多个责任者对一个污染场所同时负有清理责任,当其中某一个责任者实施了清理,那么该责任者可以起诉其他责任人进行追偿。亦即对污染破坏的生态环境并非必须由责任者“亲自”实施,他人实施的修复并不是责任转移,而是在确保修复目的前提下的 “经济”选择。

五、结语

值得注意的是,常外“毒地”案二审判决作出时间为2018年12月26日,恰巧在《土壤污染防治法》施行之前,正是这一“恰巧”给予了法院在常外“毒地”案中对损害担责原则司法适用探索的“机会”。在《土壤污染防治法》尚未施行的背景下,常外“毒地案”的二审判决综合考虑了损害担责原则所具有的经济和环境因素,确立了生态修复的导向,彰显着法官的司法智慧。但是应警惕的是,这种“效果标准”一定程度上剥夺了当事人的自主选择权,极易引发侵犯当事人处分权的疑虑。转观已经施行的《土壤污染防治法》,明确了土壤污染修复和治理的责任规则,其第45条规定了土壤污染责任人负有实施土壤污染风险管控和修复的义务。在该条中即采用了损害担责的“行为”认定标准。因该法第45条系土地污染风险管控和修复的一般规定,故在通常情况下“行为标准”应是损害担责原则司法适用的基本认定标准。但是值得注意的是,该法第68条同时规定,建设用地的土地使用权已经被地方人民政府收回的,即使土壤污染责任人为原土地使用权人,不管该原土地使用权人是否存在,均由地方人民政府组织实施土壤污染风险管控和修复。可以看出,在此种情况下即是采用了损害担责的“效果”认定标准,主要目的在于确保土地污染风险管控和修复的顺利实施。盖因在建设用地的土地使用权已经被地方人民政府收回的情况下,原土地使用权人已经丧失被污染地块的土地使用权,亦不实际“控制”该地块,基于土壤污染风险管控和修复的效果而由地方人民政府组织实施。当然,在地方人民政府组织实施后,亦应向土地污染责任人即原土地使用权人进行追偿,并未免除其土地污染责任人的责任主体认定。

常外“毒地”案中同样应当注意的是,在涉案地块已经被收储而由新北国土储备中心成为国有土地使用权人的情况下,自然之友、绿发会在起诉时并未将其列为当事人,致使其作为案外人无法参与案件的审理。二审法院注意到这一点,并指出如果常州市新北区政府组织实施的风险管控、修复未能完成,或完成后仍不足以消除污染对周边生态环境、公众健康的影响,符合条件的社会组织等适格主体依然可以另行提起环境民事公益诉讼,追究常隆公司、常宇公司、华达公司后续的污染治理修复责任,维护社会公共利益。亦是因为当事人“不完整”的“缺陷”,法院才得以环境公益诉讼的诉讼目的为导向,探索“主体——损害追责”和“客体——生态修复”的损害担责原则司法适用结构。当然,每一个判决都受限于人、时、事等因素,常外“毒地”案所确立的适用导向和规则仍有待更多司法实践的检验。