鉴赏与好事—宋元明间李唐《伯夷叔齐采薇图》江南地区递藏考

◇ 冯嘉安

图1 [南宋]李唐 伯夷叔齐采薇图卷 27.2cm×90.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

引言

南宋李唐《伯夷叔齐采薇图》(图1),现藏故宫博物院。自出南宋御府庋藏后,《伯夷叔齐采薇图》大致经历了南宋、元、明三代在江南地区递藏,以及清代和民国时期在岭南地区递藏,最终在20世纪中叶结束私人收藏历程,进入故宫博物院的公共收藏体系。本文试图梳理《伯夷叔齐采薇图》在江南地区的递藏经过,并考察先后拥有或过目此图的鉴赏家如何逐步累积起对此图的认知。

自南宋至元开始,御府收藏日渐力弱,造就明代江南私人收藏兴盛。尤其在成化年间开始,社会风气随着经济发展由俭变奢,至嘉万年间尤甚〔1〕。明末人沈德符在《万历野获编》言及嘉靖末年,国内经济繁荣,士大夫以建园林、教歌舞为乐,书画收藏的鉴藏家与好事者也为数众多,例如有项元汴、安国、华夏、严嵩严世藩父子、朱希忠朱希孝兄弟、王世贞、董其昌等人〔2〕。

在书画收藏中,广义“收藏家”包括“鉴赏家”和“好事者”。要成为比“好事者”更善于精鉴的“鉴赏家”,须是如张彦远所言收藏、鉴识、阅玩、装裱俱精的通才〔3〕。当然,好事者并非张氏所不齿,“不善宝玩者”“卷舒所失者”“不解装裱者”诸此种种对书画不敬畏的行径才最令张氏痛心,故发“非好事者,不可妄传书画”〔4〕之叹。宋人米芾认为鉴赏家有好事者所没有的“耳目”,而好事者往往有鉴藏家不一定有的财力,好事者不过借鉴赏家的耳目罢了〔5〕。

在清人钱泳眼中,严嵩、项元汴皆为好事者〔6〕,他们都曾藏《伯夷叔齐采薇图》。在《伯夷叔齐采薇图》于宋、元、明三季在江南的递藏中,既不乏善于精鉴的宋授之、俞允文等人在画上留下鉴赏题跋,亦有“好事者”项元汴留下多枚收藏印和购买记录。《伯夷叔齐采薇图》在江南的递藏,不断周旋于鉴赏家与好事者之间,两者共同作用把《伯夷叔齐采薇图》的精神价值和物质价值一同推高。

一、南宋:内府与宗室之间的递藏

考证《伯夷叔齐采薇图》清代以前在江南地区的递藏链条,最直接的途径是检阅清人吴荣光道光年间所著的《辛丑销夏记》。当中详尽记录了吴氏所收藏时,《伯夷叔齐采薇图》上的题跋和钤印。

据书中所记,可以大致梳理出一条截至吴荣光的递藏链条(省略号连接两者之间递藏关系还可能存在他者收藏,破折号连接两者为直接递藏无疑):

南宋内府……元人沈桓—元人宋授之……明人周六观—明人项元汴……明人王荩忠……清人南海黄氏—清人吴荣光

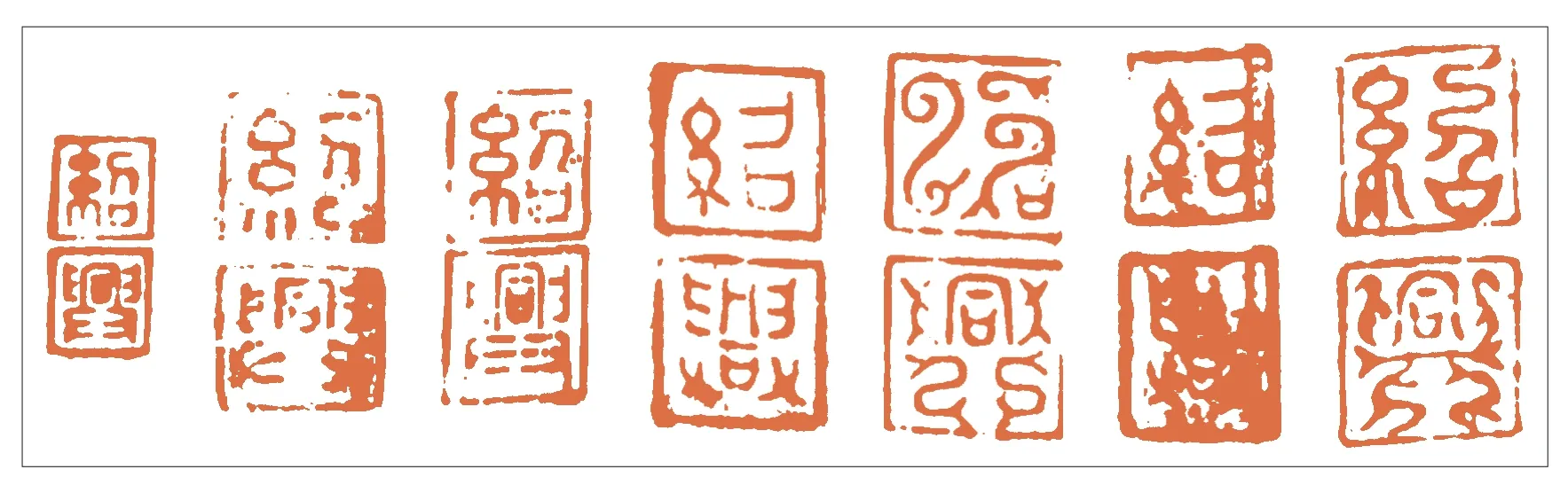

吴荣光在题跋中提道:“右宋李晞古《首阳高逸图》。款九字在石上,云‘河阳李唐画伯夷叔齐’。右角下方有‘绍’‘兴’半印,余多项氏收藏印。”“绍”“兴”半印为宋高宗赵构内府收藏印。在《辛丑销夏记》中,也有著录一个“召”字半印(图2),由于年久色褪,此印在今故宫藏本右下角漫漶未能辨出。

而徐邦达指出,“宋高宗绍兴内府乾卦园印规定在绘画手卷上钤在本幅右上方,‘希世藏’钤在书画本幅右下角,‘绍兴’钤在书画本幅左下边,其它则无一定部位”〔7〕。与美国纽约大都会艺术博物馆藏李唐《晋文公复国图》左下角“绍兴”半印(图5)比对,《伯夷叔齐采薇图》里的“绍兴”半印疑在左 下角(图3),故从徐邦达说,吴荣光“右角下 方”说疑有误。

宋末元初人周密在《齐东野语》里提到“绍兴御府书画式”,概述了南宋内府书画的来源、装裱和钤印方式。开首周密交代了写“绍兴御府书画式”的缘由,其中提到多处用“绍兴”印的地方:

次等晋、唐真迹……引首后贉卷缝用御府图书印,引首上下缝用绍兴印。

米芾临晋、唐杂书上等……引首前后,用内府图书、内殿书记印。或有题跋,于缝上用御府图籍印。最后用绍兴印。

米芾书杂文、简牍……用内府书印、绍兴印。

赵世元钩摹下等诸杂法帖……前引首用机暇清赏印,缝用内府书记印,后用绍兴印。

诸画并用乾卦印,下用希世印,后用绍兴印。〔9〕

从这段描述可以知道,“绍兴”印一般用在最后(图4),也印证了徐邦达的判断,如果《伯夷叔齐采薇图》确有“绍兴”印,应该出现在画心的左下角,正如《晋文公复国图》(图5)那般。

南宋内府收藏以后,有一位隐藏于文献中的收藏者未曾在画中钤印和题跋,故从纯粹对此图作著录而未作考证的《辛丑销夏记》无法得知此人。周密《云烟过眼录》载《伯夷叔齐采薇图》曾为赵兰坡所藏:

兰坡赵都丞与懃所藏……名画……李唐《长夏江寺》《晚霞横月》《清晓卷舒》《烟林春牧》《江隄呼渡》《江天暮云》《列子乘风》《采薇图》……以上书画止是短卷,大者不在此数。其中多佳品,今散落人间者,往往皆是也。〔10〕

除《云烟过眼录》记载外,还有佚名者撰《赵兰坡所藏书画目录》一书,此书多沿袭前者,但略有出入。有学者认为此书为宋人所撰〔11〕,据《美术丛书》本《赵兰坡所藏书画目录》,此书实成书于《云烟过眼录》后,书中序提到“赵兰坡,名与懃,宋宗室也。富于收藏,收罗不下于千本名卷,多至三百外。其目首载《云烟过眼录》,而刻本例阙,今全录之。《濌案烟云过眼录》赵兰坡作菊坡”〔12〕。由此可知,此序所作时间不会早于民国〔13〕。另清人卞永誉《式古堂书画汇考》所记赵兰坡家藏目录〔14〕,也与《云烟过眼录》并无二致,故《云烟过眼录》为赵与懃收藏《伯夷叔齐采薇图》的最初著录。

赵兰坡,名与懃,宋宗室,夏文彦《图绘宝鉴》云:

赵与懃,居处州青田,正惠公希晖之子。嘉熙间知临安府,以右文殿修撰奉祠,与兄与□以治办并称于时。临摹古画莫能辩,善作墨竹。号兰坡。〔15〕

嘉熙〔16〕为南宋理宗赵昀年号,时长四年(1237—1240)。由此可知,赵与懃较周密(1232—1298)〔17〕年长,二人活动年代相近,且周密与赵家多有往来〔18〕,《云烟过眼录》相对足信。

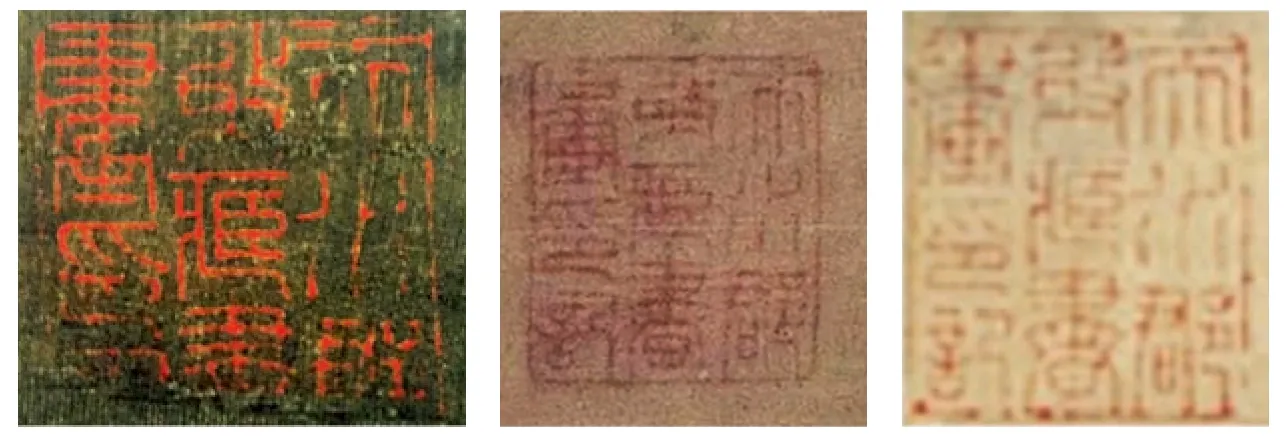

《云烟过眼录》也著录了赵与懃曾收藏《董元溪岸图》〔19〕,传为今美国纽约大都会美术馆藏本〔20〕,该藏本上钤有“天水郡收藏书画印记”(图6左),五代赵喦《八达游春图》(图6中)、南宋马麟《静听松风图》、元初赵孟頫《窠木竹石图》的左下角都能看到此印,这些作品除《溪岸图》图以外,均不见于《云烟过眼录》,而李唐《伯夷叔齐采薇图》上并没有发现此印。

有观点认为这是赵与懃的收藏印,例如何慕文认为,“《溪》图钤有七枚13世纪到14世纪的印章。这些年代较早的老印章中有两枚属于南宋的权臣收藏家贾似道。其下几英寸处是一方印文为‘天水郡收藏书画印记’的图章,它可能属于13世纪晚期的收藏家赵与懃”〔21〕。

笔者从北京长风2010春季拍卖会上出现的文徵明仿黄公望《溪阁闲居图》〔23〕以及西泠印社2016年春季拍卖会拍品恽寿平(款)《云山烟雨图》(图6右)上均发现此印,与大都会本《溪岸图》上的“天水郡收藏书画印记”非常接近。故此印属于赵与懃的观点并不足信。而马成名、杨凯琳二人分别指出,“天水郡收藏书画印记”实为明末清初收藏家庄冏生所有〔24〕。

酱油是我国传统大宗发酵调味品,其产量占世界总产量的60%以上。酱油俗称豉油,是以非转基因大豆(粕)、小麦(粉)为原料,通过固态制曲、液态发酵、过 滤、杀菌和调配等工艺酿制而成。酱油的成分比较复杂,除食盐的成分外,还有丰富的氨基酸、寡肽、多肽、糖类、有机酸等呈味成分。小麦酱油是以小麦粉、小麦面筋蛋白为主要原料,通过制曲、液态发酵等工艺得到的液态调味品,如雀巢的美极鲜味汁等。

图2 《辛丑销夏记》道光刻本书影

图3 故宫博物院藏《伯夷叔齐采薇图》本左下角残印情况

图4 南宋内府的各枚“绍兴”半印,分别出自:1《黄庭坚寒山子庞居士诗》;2《怀素草书苦笋帖卷》;3《褚遂良摹兰亭帖》;4《韩滉五牛图卷》;5《王献之行书鸭头丸帖卷》;6《王羲之快雪时晴帖》;7《怀素论书帖》〔8〕

图5 李唐《晋文公复国图》左下角“绍”“兴”半印,美国纽约大都会艺术博物馆藏,此印与上图第4印应为同一印

图6 “天水郡收藏书画印记”:美国纽约大都会博物馆藏董元《溪岸图》(左);台北故宫博物院藏五代赵喦《八达游春图》(中);西泠印社2016年春季拍卖会拍品恽寿平(款)《云山烟雨图》〔22〕(右)

另据张丑《清河书画舫》记,“所制《长夏江寺图》卷,古雅雄伟,今在吴郡朱氏,前有高宗御题,后有‘开封赵与懃印’,真笔,妙品上上”〔25〕。此印也未见于《伯夷叔齐采薇图》。

考赵与懃家世,夏文彦《图绘宝鉴》称赵与懃为“正惠公希晖之子”,但查阅元人官修《宋史》的宗室世系,“赵希晖”另有其人〔26〕,赵与懃的父亲实为《宋史》中的赵希怿。宋人真德秀撰《少保成国赵正惠公墓志铭》有记载清楚地记叙了正惠公乃赵希怿,赵与懃为赵希怿之子:

嘉定五年九月戊寅日,昭信军节度使、开府仪同三司至赵公薨,有司以遗奏闻,上震悼,不御朝二日,诏赠少保,追封成国公……公讳希怿,字叔和,艺祖皇帝元子燕王德昭八世孙也。曾祖子坚……祖伯仁……考师虔……子男三人:与悊……与懃、与恩,并国子监进士。〔27〕

而《宋史》卷二四七宗室列传中《赵希怿传》记载如下可互证,其中赵希怿的字略有出入:

赵希怿字伯和,燕王八世孙。登淳熙十四年进士第……嘉定五年卒,年五十八,赠少保,封成国公。〔28〕

因此,以《宋史·宗室世系》和《少保成国赵正惠公墓志铭》综合考证,赵与懃的家世如下:

匡胤—德昭—惟吉—守约—世棉—令□—子坚—伯仁—师虔—希怿—与懃〔29〕

实际上,《少保成国赵正惠公墓志铭》上并没有提及赵希怿还有一子,赵与懃实为赵希怿第三子,其二兄初名赵与愿,后因宋宁宗无后,赵与愿六岁被召入宫中立为太子并多次更名,赵曮、赵帱、赵询皆为赵与愿。但赵与愿并没能继承大统,而是在二十九岁时去世,谥号“景献”,入《宋史》时以“景献太子”之名出现在列传〔30〕中。《宋史》中没有提及景献太子的生父为何人,《图绘宝鉴》则直接言明,景献太子为赵希怿之子:

景献太子,讳询,燕王德昭九世孙,希怿之子。善画竹石。其子乃裕,孝宗之弟也,官至保宁军节度使,临川郡王,谥庄靖。书学高、孝两朝笔法。尤工竹墨,喜作挂屏,长竿枝梢,傍出如檐底,乍见浓墨猎猎,颇具掀舞之态,题诗其上,用“善雅堂”印。〔31〕

鉴于《图绘宝鉴》误记赵与懃之父为赵希晖,故不能单以《图绘宝鉴》即可证明景献太子为赵希怿之子。因此再考,宋人周密在《癸辛杂识》中收录的一则颇具魔幻色彩的笔记《括苍赵墓》〔33〕中,暗示了景献太子与赵与懃一样生于青田。从景献太子初名“赵与愿”来看,“与”表明他与赵与懃处于宋宗室燕王房的同辈,都有心字底的第三字则反映了他们极有可能是同父的兄弟。景献太子为赵希怿之子这个说法当是可以接受的。

赵与懃收藏之丰富,与赵与愿被宋宁宗召入宫中抚养,后来被立为太子不无关系。从前文真德秀撰《少保成国赵正惠公墓志铭》中,赵希怿去世时“上震悼,不御朝二日”可看出其在宋宁宗心中的地位。

李唐《伯夷叔齐采薇图》很有可能是在赵与愿入宫、赵希怿地位提升以后,作为赏赐出内府而入赵希怿、赵与懃家。当然这只是一个合理的推测,还需要挖掘更直接的史料来进行确证。周密所言赵与懃的藏品佳者多散落人间〔34〕,暗示了《伯夷叔齐采薇图》在赵与懃身后可能已经散出,成为他人收藏品。

二、元代:宋授之的鉴藏与定调后世

根据宋授之对此图的题跋,元至正壬寅,宋授之获此于沈桓氏。“至正壬寅”即元至正二十二年(1362),此时离南宋赵与懃活动的嘉熙年间已过去100余年。当中,《伯夷叔齐采薇图》在赵与懃与的藏品“散落人间”和进入宋授之笔下“沈桓氏”的收藏之间,是否还存在其他的收藏者,由于资料的缺乏而暂不可考。但从宋授之的题跋可以推断,直至进入宋授之收藏的“至正壬寅”之时,《伯夷叔齐采薇图》依然留在杭州,沈桓氏很有可能也是杭州人氏。

宋授之为元末明初人杭州人,据清末进士陈田所辑的《明诗纪事》载,“宋杞,字授之,钱塘人。举至正壬寅乡试。洪武初以考礼征,授全州知州,未至道卒”〔35〕。

以《明诗纪事》中陈田的按语为线索,可知宋授之与唐肃同举进士,交往甚密,唐肃于《丹崖集》有记宋授之生平简略〔36〕。淩彦翀亦有题宋授之遗墨诗〔37〕,而宋授之亦曾题赵彦征画〔38〕。淩彦翀为元末词人;赵彦征(赵麟)为赵雍次子,赵孟頫之孙,善画人马〔39〕。由此可知,宋授之与元末明初江南的画坛名流多有交游。

黄小峰在《药草、高士与仙境:李唐〈采薇图〉新解》一文提到元末文人钱惟善也曾题跋过一幅《夷齐采薇图》〔40〕。黄小峰并没有言明钱惟善题的便是李唐《伯夷叔齐采薇图》,但根据钱惟善的生卒及籍贯,钱氏与宋授之乃同代同乡人〔41〕,并不能排除钱惟善能目睹或宋授之藏《伯夷叔齐采薇图》的可能性。

要理解宋授之对《伯夷叔齐采薇图》的收藏与鉴赏,还需回到他对此图的题跋。这是现存《伯夷叔齐采薇图》藏品中,最早的一幅题跋,与李唐所处的时代最接近。

宋授之对此图的主旨评语〔42〕,为《伯夷叔齐采薇图》在后世的评判定调,被后人所不断引用。且宋授之还指出李唐“在宣、靖间已著名,入院后遂乃尽变前人之学而学焉”。意味着宋授之除了赞赏此图的主题以外,还激赏其展现的李唐风格之“变”。

宋授之题跋中的“变于古而不远乎古,似古详而不弱于繁”。实际上指出了李唐画风有“二变”,即“不远乎古”与“变于古”。版社1993 年版,第564 页。

图7 元代宋授之题跋

其一,宋授之所指李唐“不远乎古”,是指李唐在北宋画院时期变郭熙之画风。这里指的“古”,是相对于宋神宗朝郭熙主导的山水风格而言更早的古。到了宋徽宗的时代,郭熙的山水风格不再流行。铃木敬在《试论李唐南渡后重入画院及其画风之演变》一文称“郭熙画风的瓦解,其结果很容易引起‘重返本家’的现象。如果以简单的图形思考法来看,那就是倒流到李成与范宽画风去”〔43〕。如李唐在南渡前居宣和画院时所作的《万壑松风图》,明显带有师承范宽《溪山行旅图》的痕迹,而铃木敬认为《万壑松风图》实际上是浓墨重彩的青绿山水〔44〕,宋高宗题李唐《长夏江寺图》称“李唐可比唐李思训”或许就是出于李唐作青绿山水这个原因。在宣和画院出现王希孟《千里江山图》和赵伯驹《江山秋色图》等青绿山水作品的环境下,同在画院的李唐难免不受这种复古倾向的影响。因此,宋授之所言的李唐“不远乎古”,指的是其师法李、范,兼采李思训青绿山水的绘画风格。

其二,《万壑松风图》是李唐的一个开始,显示出北宋后期山水的一种转向,也预示着南宋山水相对于北宋之“一变”〔45〕的到来。因此,宋授之所指李唐“变于古”,是指李唐南渡后变自己早期风格,这风格在《伯夷叔齐采薇图》中得到体现。李唐的晚年风格为后来的刘松年、马远、夏圭等人开创的南宋画院山水风格奠定了基础。

关于李唐反映在《伯夷叔齐采薇图》中个人前后风格之“变”,铃木敬认为,“《伯夷叔齐采薇图》的自然描写简略而单纯,几乎不可能使人想到会是经由受过宋代自然主义洗礼的画家之手完成的”。享寿八十有余的李唐在生命中最后30年画风发生很大的变化,“主要的原因可能是在于北宋末发生的复古运动,及其结果促成的青绿山水形式的盛行,和因宗贵族的喜好而流行的小景画”〔46〕。

宋授之题跋(图7)中道出,在他收藏《伯夷叔齐采薇图》之前,看到许多李唐作品,都与李成风格相去甚远。而看到此图后,认为不能再批评李唐“抱南宫(无李)之憾”。言下之意是,《伯夷叔齐采薇图》比李唐早期作品—可能的代表作是《万壑松风图》—更臻于复古而变化出具自己面貌的水墨效果〔47〕出来。此二变是宋授之激赏李唐风格的原因。

图8 明代项元汴、清代翁方纲题跋

三、明代:江南收藏圈与分宜严氏父子

宋授之过后,《伯夷叔齐采薇图》的递藏史进入了明代。据项元汴题跋,项元汴(1525—1590)于嘉靖壬寅(嘉靖二十一年,1542)春日以数金购于昆山周六观氏。题跋中本来有具体金额,但现存藏本上金额被挖去。

又据《辛丑销夏记》,项氏这段题跋本在俞允文题跋之后,如今故宫藏本则位于一众清人题跋之后,翁方纲题跋之前。由此可知,在吴荣光收藏之时,此图经历了重裱。实际上,俞允文题跋(图9)晚于项元汴题跋(图8),由此推断吴荣光收藏此图以前,题跋已经经过了重裱。

清人翁方纲在题跋中指出元人宋授之购得《伯夷叔齐采薇图》是壬寅年,明人项元汴购得此图也是壬寅年,前后相差三个甲子,这并非偶然。进而翁方纲指出“嘉靖壬寅春日制”是装裱者所题,这与米芾《蜀素帖》的情况类似—《蜀素帖》在米芾书后,宋人胡完夫前,有一段明人董其昌的题跋,这也是后人重裱的结果。

《伯夷叔齐采薇图》毫无疑问经过了重裱,但对于翁方纲这个判断,李万康提出了异议。他认为以《伯夷叔齐采薇图》题跋中的“嘉靖”与“春”字与项元汴其他题跋比较,可知“嘉靖壬寅春日制”确为项氏所书〔48〕。

另据俞允文题跋,其于嘉靖乙卯(嘉靖三十四年,1555)闰十一月廿日观《伯夷叔齐采薇图》于王荩忠处。这意味着《伯夷叔齐采薇图》最早为周六观所有,1542年为项元汴购藏,不晚于1555年进入王荩忠收藏。这是通过现故宫藏本题跋可以知道的递藏经过。

周六观(1523—1555),昆山人,与项元汴同时代的江南收藏家,曾聘仇英为其作《子虚上林图》以贺周母九十大寿。仇英在周家前后生活了六年,饱览周氏收藏。

俞允文与周六观亦有交往,在俞允文写下《伯夷叔齐采薇图》题跋之前的同年(1555)五月,周六观病逝,年仅三十三岁。从俞允文为周六观撰写的《亡友周于舜墓志铭》〔49〕可知周六观卒年为嘉靖三十四年(1555)。按此推算,项元汴从周六观处购得《伯夷叔齐采薇图》时,按古人计算年龄的方式,周氏才二十岁,项氏更只有十八岁。

与南宋赵与懃曾藏《伯夷叔齐采薇图》相似,检阅文献会发现此图在明代的递藏还不只周六观、项元汴和王荩忠此数家。

嘉靖乙丑(嘉靖四十四年,1565),权臣严嵩、严世蕃倒台,严嵩被抄家削官,严世蕃被斩。同年五月,文嘉应邀参与严氏家藏书画的检点,此事记载于文嘉所编的《钤山堂书画记》〔50〕,钤山堂即为严嵩书斋名。后来,文嘉编的《分宜严氏书画》也收录于明人汪砢玉撰《珊瑚网·画据》中,其中便著录了李唐《伯夷叔齐采薇图》〔51〕。

因此,从时间上来看,李唐此图在王荩忠后,进入严氏的收藏。《伯夷叔齐采薇图》在嘉靖年间当中的二十余年里,辗转于周六观、项元汴、王荩忠、严嵩父子之手。

沈德符《万历野获编》记载了严氏被籍没古玩后书画的去向,并提到了明代书画递藏史中重要的“隆庆朝书画折俸事件”,《伯夷叔齐采薇图》在严氏身后的去向与之有莫大的关系。沈德符称:

严氏被籍时,其他玩好不经见。惟书画之属,入内府者,穆庙初年,出以充武官岁禄。每卷轴作价不盈数缗,即唐宋名迹亦然。于是成国朱氏兄弟,以善价得之,而长君希忠尤多,上有宝善堂印记者是也。后朱病亟,渐以饷江陵相,因得进封定襄王。未几张败,又遭籍没入官。不数年,为掌库宦官盗出售之,一时好事者,如韩敬堂太史、项太学墨林辈争购之,所蓄皆精绝。其时值尚廉,迨至今日,不啻什佰之矣。其曾入严氏者,有袁州府经历司半印;入张氏者,有荆州府经历司半印,盖当时用以籍记挂号者。今卷轴中,有两府半印并钤于首幅,盖二十年间,再受填宫之罚,终于流落人间。每从豪家展玩,辄为低徊掩卷焉。〔52〕

除了沈德符的记叙以外,董其昌、张丑和詹景凤等人各有描述,只是细节上稍有出入〔53〕。明穆宗隆庆皇帝朱载垕在位时间为1566年至1572年,“隆庆朝书画折俸事件”发生在严嵩父子倒台、嘉靖皇帝驾崩后不久。严氏书画被籍没入内府以后,部分被朱希忠、朱希孝兄弟以俸禄的形式获得,后又作为贿赂张居正之物。

《伯夷叔齐采薇图》上,未见沈德符所言的朱希忠“宝善堂印”、严氏“袁州府经历司半印”与张氏“荆州府经历司半印”,故难以凭借印鉴来推定此图在经历严氏籍没后如何流转〔54〕,但另外能有史料证明《伯夷叔齐采薇图》很可能在项元汴趁“隆庆朝书画折俸事件”争购入藏之列。据冯梦祯(1548—1606)《快雪堂集》记,“己亥十二月二十八日,项五官邀叙,阅李唐《江南小景》,又《夷齐采薇图》,所未见者”〔55〕。其中己亥为万历己亥,即万历二十六年(1599),而项五官为项元汴第五子项德弘,字玄度,生于万历初年〔56〕。换言之,在经历的严氏父子的收藏后,李唐《伯夷叔齐采薇图》最终重回项氏家族的收藏中。万历二十六年(1599)离项元汴已经去世已过9年,项德弘的收藏有可能继承自其父。

明人邹迪光(1550—1626)〔57〕有观《伯夷叔齐采薇图》后撰《李晞古夷齐采薇图跋》,仔细描绘了图中二人神态与树木风格〔58〕。

邹迪光没有记述他观此图于何处,以其生卒推断,其不可能观于周六观、项元汴、王荩忠处,更不可能观于严氏父子处,故其最有可能与冯梦祯一样(实际上,邹、冯二人的年龄相仿),观之于项德弘处。

《伯夷叔齐采薇图》在明代的著录除了出现在上述文嘉《分宜严氏书画》和汪砢玉《珊瑚网》以外,还著录在张丑《清河书画舫》〔59〕以及郁逢庆《续书画题跋记》〔60〕。除郁氏有著录元人宋授之的题跋以外,其余各著录均对《伯夷叔齐采薇图》一笔带过。因此明人这些著录只能作为此图存在的历史证据,不能反映明人对其阅玩品第情况。

俞允文题跋与前文引用的邹迪光《李晞古夷齐采薇图跋》是明人为数不多对此图进行鉴赏的文献。二人无一例外地沿用宋高宗“李唐可比唐李思训”的评价,邹迪光认为“当时之评,固无虚语”,俞允文的评价更高:“至如此图寄意宏远,出于粉墨形似之外,虽思训有所弗及。”

不过二人皆没有跳出自元人宋授之以来对此图的品评模式,即主题上将之阐释为“以伯夷叔齐不臣于周,表南渡降臣之志”,形式上以“李唐比李思训”追溯李唐风格的渊源。

图9 明代俞允文题跋

余论

经过本文的考证,前文通过《辛丑销夏记》梳理的《伯夷叔齐采薇图》递藏史链条清代以前的部分可以增补为:

南宋内府……南宋人赵与懃……元人沈桓—元人宋授之……明人周六观—明人项元汴……明人王荩忠……明人严氏父子……明人项元汴—明人项德弘……清人南海黄氏—清人吴荣光

宋元时期,《伯夷叔齐采薇图》从进入南宋内府开始,从皇室到宗室,直至赵与懃身后藏品“散落人间”,《伯夷叔齐采薇图》一直流传于临安杭州。无论李唐出于何本意作此图,在偏安一隅的南宋,《伯夷叔齐采薇图》一直作为宋人不做贰臣的精神为世称颂。及至元人宋授之手,蒙古元人的江山已经岌岌可危,汉人即将重新定鼎中原,对《伯夷叔齐采薇图》的理解又有了新的时代背景。

有明一代,《伯夷叔齐采薇图》出入于昆山周六观、嘉兴项元汴等江南藏家之手,还极有可能作为贿赂品一度成为权臣分宜严氏父子的钤山堂之物。《伯夷叔齐采薇图》的价值,已经不仅在于“李唐真迹”和“褒颂夷齐”等精神层面的价值,而且产生了实在的物质价值。项元汴的题跋中此图的价格被挖去,因而此图的价格难以与项氏其他藏品对比。但可以断言的是,此图一而再地为项氏所有,并曾受严氏觊觎,足可见其价值不菲。

清季以降,《伯夷叔齐采薇图》开始离开江南“南渡”岭南,先是由宦游北京的岭南士大夫所得,后在岭南历经十三行行商和现代商人传递,虽数遭厄运,最终化险为夷“北渡”故宫博物院,成为现代博物馆的藏品。限于篇幅,明代以后《伯夷叔齐采薇图》的递藏需于另外一篇文章中进一步详细讨论。