何通《印史》再考论:以未纪年序、跋为契机

◇ 蔡志伟

(作者单位:南开大学哲学院)

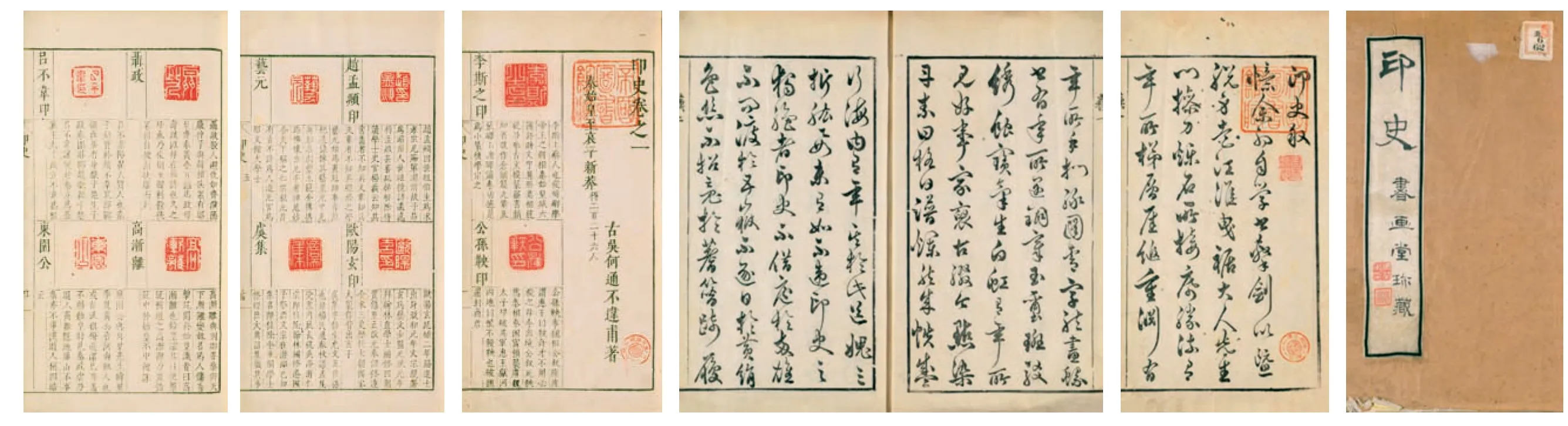

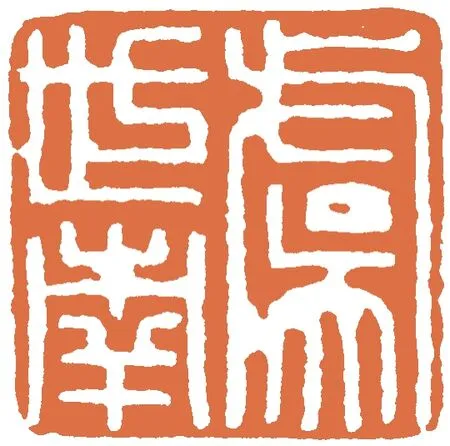

何通,字不违、一字不韦,明朝万历首辅王锡爵府上一位颇善篆刻的世仆。其曾自刻史传人物私印,附写人物小传,辑成《印史》一书,并有多位晚明印人、文士为之先后题写序、跋。

序、跋是探讨印谱版本、创作思路与艺术价值等问题的线索与依据。目前,学界多以何通《印史》序、跋中的最晚纪年“癸亥初夏”,笼统推定该谱刊行于天启三年(1623),并将“刻印读史”作为该谱的显著特质〔1〕。基于已有研究成果,本文尝试以《印史》未纪年序、跋为契机,对这部印谱的刊行、理念与意义等方面进行再考论。

一、版本线索:《印史》未纪年序、跋

通过搜罗多部现存何通《印史》善本确知〔2〕,先后曾有八位晚明文士、印人为该谱题写序、跋。其中有纪年者三篇:陈元素序(万历庚申,1620)、苏宣《印史序》(天启辛酉,1621)、陈本《何不违印史歌》(天启癸亥,1623);未纪年者五篇:朱简《何不韦印史叙》、陈万言《印史小叙》、王亮《印史序》、沈承《印史叙》、通隐居士《题印史后》。以上八篇序、跋,除却朱简序文为宋体刊印,其余皆为摹刻手书印制。

本节先行对朱简序文以外的四篇未纪年序、跋及其所涉版本问题进行考察。

(一)陈万言《印史小叙》,撰于1621年之前。关于陈万言的生卒,学界此前付之阙如,仅知其为万历四十七年(1619)进士〔3〕。今见中国国家图书馆所藏明代刻本《陈庶常遗集》,是为陈氏去世十年之后,其友王起隆会同其他几位文士于崇祯三年(1630)所编。该集所载王起隆撰写的《陈庶常传》一文,详细回顾了陈氏生平:

先生讳万言,少字孟谔,中更字居一,号钘山。先世松陵人也。祖学博石村公,自松陵徙禾,遂隶籍秀水……万历丁未进士……癸卯(1603?)弱冠……己未登进士第,廷对二甲第三,选入读中秘书。辛酉散馆辅臣,业为题改编修,而先生竟以疾先,旬日卒于邸,不及授官……临池篆籀,奇壬数学,蔑不呕心抉秘……〔4〕

依据“癸卯弱冠”推算,陈万言生于万历乙酉(1585),万历己未(1619)进士及第之后,选入读中秘书;天启辛酉(1621),未及就任散馆辅臣的新职,便卒于家中。故而,陈万言《印史小叙》的撰写时间,至迟为1621年。

(二)沈承《印史叙》,撰于1624年之前。《江南通志》记载:“沈承,字君烈,太仓诸生,少负隽才,工诗古文,一时声名籍甚,年未四十卒,所著有《即山集》。”〔5〕该集同样是在沈氏去世之后,由其师友毛孺初组织编纂。根据文集中周钟、张溥所撰序文得知,天启四年(1624)秋闱之前,沈氏“已病病而濒危”,是年孟冬便撒手人寰〔6〕。故而,沈承序文必然作于1624年之前。

此外,为沈承《即山集》撰写序文的张溥,与《印史序》的作者王亮(字开度)颇有私交,写有《送王开度北上》一诗,并且撰有《钱元玉、王开度合刻序》一文〔7〕。囿于所见史料,目前尚未得知王亮的详细生平,仅知其为万历四十六年(1618)诸生〔8〕,其所撰写的《印史序》之中也未留下可以确定时间的相关线索,故待再考。

通隐居士《题印史后》,撰于1623年。陈本《何不违印史歌》的落款为:“癸亥初夏,云间友弟陈本以三甫,题于娄东之通隐斋。”由于通隐斋位于何通所在的娄东,而陈本则是由云间做客于此,那么斋主通隐居士便极有可能是何、陈二人相识的介绍人。

清末丁丙《善本书室藏书志》记载:“《印史》五卷……前有万历癸亥(按,当为天启癸亥)初夏云间陈本以三甫撰七古一篇以代序文,后有通隐居士题跋。”〔9〕丁氏藏本现今藏于南京市图书馆,另有东瀛大阪府图书馆藏本与此亦同。由此可知,《印史》曾有仅载陈本、通隐居士二人文章的本子。故而,通隐居士的撰文时间应与陈本《何不违印史歌》同为1623年。另外,可就现存诸种善本转将陈本《何不违印史歌》后置为跋的现象推知:在仅载陈本、通隐居士二人文章的本子出现以后,出版者曾对《印史》已有的诸种序、跋进行整合,用以再次刊行新版,是为当前常见的善本形制。

以上是除朱简《何不韦印史叙》之外,《印史》未纪年序、跋以及相关版本刊行问题的基本情况。

何通篆刻“李斯之印”

何通篆刻“词人多胆气”

二、“余过王尚玺郊园”:朱简《何不韦印史叙》的撰写时限

朱简《何不韦印史叙》中的一处细节,为该文的写作时间提供了判定线索〔10〕:

日本国立国会图书馆藏何通《印史》

哈佛大学燕京图书馆藏何通《印史》

余过王尚玺郊园,谈篆入意,因出不韦《印史》相证,欣一披赏,则云霞绚烂,炫目摇神。

句中所谓“王尚玺”,是友人对于当时官居尚宝司卿的王时敏的称呼。万历三十八(1610)年腊月,王时敏的祖父王锡爵病逝,《明实录》记载:“吏部尚书建极殿大学士王锡爵卒……荫其孙为尚宝司丞。”〔11〕从此,王时敏走上仕途,并于天启四年(1624)三十三岁之时“以九年奏满,升尚宝司卿〔12〕。由于“明尚宝司,掌宝玺、符牌、印章”〔13〕,故而时人多以“玺卿”“符卿”之名别称尚宝司卿〔14〕,而“尚玺”则同样当是对于该种官职的简称之一。因此,友人以“王尚玺”称谓王时敏,应为王氏升任尚宝司卿之后,时间不会早于1624年,譬如陈继儒在天启七年(1627)题跋王时敏《仿云林笔意》之时写道:“写倪迂画者,启南老,征仲嫩,王尚玺衷之矣。眉公。”〔15〕“王尚玺”的称谓一直沿用至王时敏崇祯九年(1636)“升太常少卿,仍管司事”〔16〕之前。由于官职升迁,此后友人不会再以王时敏之前的官职简称来呼之。由此可知,朱简序文的撰写时间可以初步框定在1624年至1636年之间。

依据引文所述,“谈篆入意”之际,王时敏主动向朱简出示《印史》以为佐证。显而易见,在朱简作序之前,《印史》业已成书出版,否则王时敏无法以之相示;朱简为《印史》撰写序文,或与王时敏的此番推荐存在密切联系。王、朱二人交谈的地点名为“郊园”。这座园林位于太仓城外,本是王锡爵种植芍药的“东园”。王锡爵去世后,王时敏有意修整这座祖父的故园,修建工作起始于泰昌元年(1620)〔17〕。这座园林初见规模之后,王时敏曾经邀请沈士充绘制《郊园十二景图》,该部图册的落款为“乙丑春仲(天启五年,1625),沈士充为烟客先生写郊园十二景”。此后,这座园林继续修葺,终在崇祯七年(1634)正式落成〔18〕,定名为“乐郊园”。晚年时分,王时敏将该园分给四个儿子,撰有《乐郊园分业记》一文记之。由朱简以“郊园”而非“乐郊园”称谓王时敏的园林可见,其造访之际当是该座园林初步建成之时,即1625年至1634年之间。

综上,由“余过王尚玺郊园”一语可知,朱简《印史叙》必定写于1625年至1634年之间,乃是目前可以确知成文时限的《印史》序、跋中的最晚一篇;王时敏曾以《印史》推荐人的身份间接参与印谱刊行的相关活动;载有该文的《印史》善本,必皆刊行于1625年以后。

何通篆刻“顾恺之印”

何通篆刻“王羲之”

何通篆刻“诸葛亮印”

三、“不曹若也”:何通《印史》、朱简“印章流派说”与晚明印坛

在八篇《印史》序、跋之中,朱简的品评方式颇有新意,其将何通置于印学发展的脉络之中加以审视,从而把握、彰显《印史》的艺术价值。而这次富有历史意味的审视,则对朱简“印章流派说”的正式提出,有着某种程度的催生作用。同时,何通《印史》与朱简“印章流派说”皆具反思晚明印坛积弊的批判色彩。

在《何不韦印史叙》的开篇,朱简对于魏晋至元代的印学进行概述,提出“魏晋以降,世不事斯、籀、邕、象之学,则秦、汉古印不作而法替矣”,并且认为,元代印人尽管溯法小篆,然却仅是“表曰中兴,中实背法”。这种论调反映出,朱简一则是将秦、汉古法的秉承作为判断印学发展的重要指标,二则暗含明代将会成为超越前代印学的全新时期。随后,朱简颇为自豪地介绍了两位“我明”的篆刻大家文彭与何震,并且点明了二者之间的师承关系,以及后者在继承前者印风的基础之上创立的“何家新样子”。就在记述这番明代印学复兴的繁荣景象之后,朱简却笔锋一转,指出了其中的隐忧与症结,继而以此作为反衬,揭示了何通印章的艺术价值:

而吠声者,群起树帜,印坛人人斯、籀,字字文、何,尔王尔霸,又谁知乌之雌雄?甚则佣担匠石、目不识丁者,皆假斯道为游食之场,第且恬然鼓刀,而登乎文薮之上矣。悼哉!颓波莫挽,云乎其思。若娄东何不韦氏,癖古好文之士也,博准茂先,识追杨子,舍屠龙而攻他山之石,宜其特操之不曹若也。

在包括朱简在内的部分晚明印人眼中,主导印坛时尚的文彭、何震两脉印风,皆非能够推动印学良性发展的恰当力量。在他们看来,文氏一脉仅是“拾沈宋元”的故习趣味,距离宗法秦汉的印学理想尚有距离。朱简曾云:“国初尚沿(元人)故习,衰极始振。德、清之间,吴郡文博士寿承崛起,树帜坫坛。”〔19〕其友李流芳亦持相同观点:“吾吴文三桥、王梧林,颇知追踪秦汉,然当其穷,不得不宋元也。”〔20〕而何震一脉虽能宗法秦汉,但却陷入“望汉有顶”的拟古主义。朱简言之:“长卿板织,歪斜业作,迩时石灾!斯又元人所不为,安望凌秦轹汉哉!”〔21〕其友韩霖同样指出:“何长卿一生伎俩,不过刻画形似,遂名噪一时。乃后之人,又取何氏而摹之,何异于谈诗者摹拟七子?”〔22〕除此审美旨趣的内在因素以外,正如上引朱简序文所述,文、何两脉师派因袭、争名逐利,以及期间印人忽视文化修养等外在因素,更加危害印坛步入良性发展的轨道。不难见之,一内一外的双重弊病,正是当时印坛繁荣图景之下的隐忧与症结,无怪乎朱简发出“悼哉”的感叹。然则,披阅《印史》的经历却使朱简感到耳目一新,吐露“不曹若也”的评价。此语意在指出,何通的艺术造诣已然在审美趣味与文化修养方面,摆脱了文、何风格的局限以及当前印坛的陋习,乃为一股印学清风。

这里存有一处值得探讨的地方。即,朱简在此处尚未认为何通属于何门何派,并以“不曹若也”标识何通印章的与众不同,而在其正式提出“印章流派说”的《印经》(崇祯二年,即1629年)〔23〕之中,却将何通划归到以苏宣为首的“泗水派”里面,成为一个与他人印风相近的流派人物;同时,此处仅仅提及“字字文、何,尔王尔霸”的印坛情形,而在《印经》中则变为文、何、苏三派鼎足而立的印坛局面。究其原因在于,一则苏宣较之文、何乃是后起之秀;二则一个可与文、何二脉并置的印学流派的形成,不仅需要领军人物的出现,更加需要一批效法之人的群起跟随;三则熟悉某一新起流派的代表成员,以及认知这一流派的基本面貌需要一个过程。

以上种种因素的全部达成,必然经历一段时间。具体而言,朱简在为《印史》撰写序文之时,尚未对苏宣一脉作以清晰、明确的总结与归纳,抑或对此一流派尚在审视与考察之中,遂而并未妄将何通置于苏宣一脉。此与朱简评定印人之时一贯坚持的“其他所未识荆,不敢妄借齿牙”〔24〕的严谨态度实相一致。由此观之,从《何不韦印史叙》到《印经》,朱简的“印章流派说”有过一次完善发展的过程。其间,朱简在王时敏的推荐下披阅《印史》的经历,对其深入了解何通印章,继而在范围更广的印人作品的风格比对之中,充分获知苏宣印风的影响,形成文、何、苏三派鼎立的看法,最终提出总括明代印坛整体面貌的“印章流派说”,有着一定程度的推动作用。而透过朱简《印经》之中“印章流派说”一段的字里行间可以清楚看出,其并不轻言某家某派乃为印学正宗,尤其对于文、何、苏三派抱有微词;即使是对自己师法的赵宧光,亦言“尝与商榷上下,互见长短”〔25〕。可以说,朱简的“印章流派说”持有一种反思晚明印坛的基本态度。

回到朱简当时做出的“不曹若也”的评价中来。这种评价是否存有碍于王时敏的情面,遂而故作高论的嫌疑?显然并非如此。就某种层面而言,《印史》正是何通对于眼前印坛弊病的一种回应与批判,突出表现在“戏拟之尔”的定位与意图之中,陈元素撰写的序文中记载:

何通篆刻“王维之印”

何通篆刻“虞世南”

何通篆刻“赵孟頫印”

何君不韦乃大笑:“吾戏拟之尔,使不云拟,而散之他谱中,当夺古人气色十倍!

此处何通所谓的“戏拟”可作两层解读:其一,“戏”表述了何通以印章创作抒发己意的自我定位。至少在何通生活的晚明娄东地区,视篆刻为文人游戏的观念颇为流行。这在彼时彼地最为重要的两部印谱—《承清馆印谱》与《学山堂印谱》的序言之中,皆有明确表述。王志坚在《承清馆印谱序》中写道:“开卷之外,颇以篆刻自娱。”〔26〕而为《印史》题写序言的陈万言则在《学山堂印谱序》中有云:“文人以篆刻为游戏,如士夫画山情水意,聊写胸中之致而已。”〔27〕这种言论接连出现在由娄东名宿张灏编纂,并且汇集众多篆刻名家作品的两部印谱的序言部分说明,“戏”业已成为娄东印人的一种共识,其内涵是以篆刻为媒介倾诉自我所思。具体在何通之处,这种需要纾解的情感乃是自己的“世仆”身份与文人理想之间不可调和的矛盾—一股内心郁结的“奇气”。而正是这种发自内心的需要,促使其以史传人物为篆刻内容。对此,苏宣在《印史叙》中解释说:“古腐迁著《史记》,则以其满腔悲歌骚屑之气,尽发泄之于《游侠》、《货殖》诸传……然则不违《印史》,其即不违之《游侠》《货殖》篇也,发泄其奇气者也。”此外,应当注意到,文、何二脉的诸多追随者,或囿于宋元、或拘于秦汉,在一定程度上皆是己意不备所导致的,在篆刻实践中重形轻神的表征。换言之,何通以印为“戏”的自我定位,同时包含对文、何二脉在发展过程中出现的弊端的反思。

其二,“戏拟”表述了何通以《印史》反讽晚明拟古风气的创作意图。万历年间,印坛的拟古风气在《印薮》大量刊行的催使下达到顶点,并且引来诸多有识印人的猛烈抨击;其间得益《印薮》的何震,以及效颦其风的追随者同样遭受批判。就印谱辑刊而言,是时印人概以两种方式力图扭转印坛的拟古风气。一者为刊行新种集、摹古印谱,重申篆法、刀法与趣味之正统;一者为刊行创作印谱,打破崇古抑今的窠臼,注重自我心绪的抒发。不难见之,辑刻史传人物私印的《印史》,意图游走于以上两类印谱之间。陈元素的序文描述了这种方式所取得的戏剧性视觉效果:“乍展帙,惊诧不休,谓世所行印章谱,古人姓名留者,视史传无十三,而兹何得之备也?又怪唐以后至胜国,皆其嬴、炎间法,何故?又怪神明焕然,刀锥铦错,绝非他本临摹笔,是何所来?”何通的这番匠心力图达到如下目的:若以“乔装”的集古印谱视之,其能提供宗法秦汉的范例;若以创作印谱视之,其能展现入古出新的尝试。借以这种戏谑的方式,何通旨在讽刺是时拟古风气之下,劣质与制假射利的集、摹古印谱大量刊行的现象,并且以印章创作的艺术实践表明,古与我的交融,甚至力图超越古人—“当夺古人气色十倍”,方是印学良性发展的道路。

余论

作为一部晚明印谱,何通《印史》在清代依旧葆有一定的影响力。康熙年间,由严乘完成、罗公权续汇的《秋闲铁戏》出版,该谱大量摹刻了《印史》中的作品。乾隆年间,因修四库全书之需,两淮盐政曾经采进《印史》,但是最终并未进入《四库全书》之列,并以“大抵拘于俗工之配合,而全未考古耳”〔28〕作为落选理由。与官方对之的轻视相反,由陈克恕择抄、编纂的印学指南《篆刻针度》将《印史》视为“行世印谱之佳者”,放置在“当多蓄之,以备参考”之列〔29〕。作为一部篆刻学习的参考资料,《印史》在联络明清两代印学的过程中,扮演着一位沟通者的角色。