大脑后动脉动脉瘤的临床特征及其介入治疗效果分析

陈解南,周新卫,肖 罡,杨 志,黄钟情 (.珠海市妇幼保健院影像诊断科,广东 珠海 59000;.汕头大学医学院附属粤北人民医院影像诊断科,广东 韶关 505;.汕头大学医学院附属粤北人民医院神经外科,广东 韶关 505;.汕头大学医学院附属粤北人民医院神经内科,广东 韶关 505)

生长于大脑后动脉(posterior cerebral artery,PCA) 的动脉瘤较少,约占颅内动脉瘤的0.7%~2.3%[1]。由于PCA动脉瘤位置深在靠近脑干且邻近解剖结构复杂,开颅夹闭动脉瘤较为困难,而血管内栓塞是一种微创且安全的颅内动脉瘤治疗方法[2]。本研究回顾性分析经血管内栓塞治疗的PCA动脉瘤患者临床资料,探讨其临床特点、治疗效果,以期为PCA动脉瘤的治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1一般资料:在前期建立的多中心病例库(2641例动脉瘤患者)中查阅介入栓塞的PCA动脉瘤患者临床资料,共31例PCA动脉瘤患者(21例单发,10例多发),其中男10例,女21例,年龄为12~85岁,平均52.3岁。

1.2检查方法:所有病例均行DSA检查,检查方法同既往报道的相仿。

1.3治疗方法:患者平卧位,采用气管插管并全麻后以Seldinger技术穿刺股动脉,置入6 F动脉鞘,全身肝素化(0.6 mg/kg)。选择6F导引导管超选至椎动脉颈2水平,结合CTA选择最佳工作角度行血管内栓塞治疗。根据动脉瘤的位置、形态、大小选择不同的治疗策略:①对于囊状动脉瘤,瘤颈窄且位于P1、P2段时,则行单纯弹簧圈囊内栓塞;如果瘤颈宽,可行球囊或支架辅助栓塞,尽量保留载瘤动脉;对于P3、P4段动脉瘤,若无法保留载瘤动脉,可行载瘤动脉闭塞。②对于梭形动脉瘤,先行动脉瘤囊内栓塞,边栓塞边退出微导管,后行载瘤动脉闭塞;对于闭塞载瘤动脉风险较大者,可行支架辅助栓塞或单纯支架置入术。③ 大型和巨大型动脉瘤,有占位效应时,瘤腔致密填塞可能加重占位效应,依据多体位造影侧支循环代偿情况可单纯选择闭塞载瘤动脉;无占位效应时,尽量致密填塞动脉瘤。④依据患者治疗时是否保留载瘤动脉分为保留组和闭塞组,分析两组患者治疗有效率情况,详细分为满意、较满意以及不满意3个项目。总满意率=(满意+较满意)÷总例数×100%。

1.4随访:短期治疗结果(观察时间≤3个月)观察患者是否有颅内出血、短暂性脑缺血或缺血性脑卒中发生;长期随访(随访时间1~2年)时采用改良Rankin量表评分(modified rankin scale, MRS)评估预后。

1.5统计学分析:运用SPSS 19.0软件对数据资料进行统计学分析,计数资料用率(%)表示,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1DSA检查结果: 31例共发现47个动脉瘤,PCA动脉瘤34个(伴发前循环动脉瘤10个, 伴发椎-基底动脉瘤3个)。PCA动脉瘤直径<5 mm(小型) 10个,5 mm≤直径<15 mm(大型) 22个,直径≥15 mm(巨大型) 2个;PCA动脉瘤27个呈囊状,7个呈梭形,破裂动脉瘤26个,未破裂动脉瘤8个;PCA动脉瘤位于P1段9个,P2段16个,P3段6个,P4段3个。

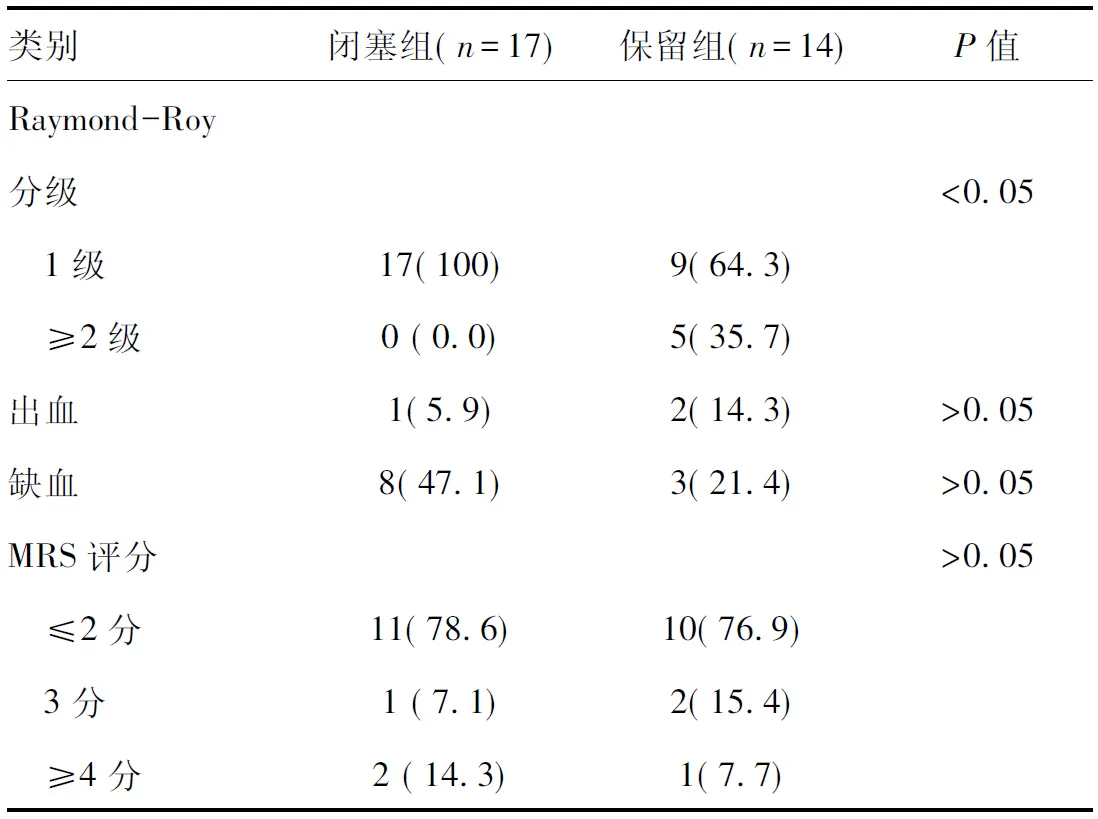

2.2血管内治疗结果:①P1段: 5个囊状动脉瘤行单纯弹簧圈囊内栓塞,1个囊状动脉瘤行支架辅助下弹簧圈栓塞(见图1),1个囊状动脉瘤行动脉瘤栓塞+载瘤动脉闭塞术,1个梭形动脉瘤行支架辅助栓塞,1个非责任性PCA动脉瘤未处理。②P2段: 5个囊状动脉瘤行单纯弹簧圈囊内栓塞,1个囊状动脉瘤行球囊辅助下弹簧圈栓塞,2个囊状动脉瘤行支架辅助下弹簧圈栓塞,4个囊状动脉瘤行动脉瘤栓塞+载瘤动脉闭塞术(见图2),4个梭形动脉瘤行弹簧圈栓塞后闭塞载瘤动脉。③P3、P4段:1个非责任性PCA动脉瘤未处理,其余均行弹簧圈栓塞动脉瘤后闭塞载瘤动脉。术后即刻造影显示,闭塞组Raymond-Roy 分级 1 级栓塞患者17例,而保留组 Raymond-Roy 分级 1 级栓塞患者8例,两组术后即刻栓塞效果差异有统计学意义(P<0.05)。短期治疗结果(观察时间≤3个月)闭塞组术后1例有颅内出血、8例有短暂性脑缺血或缺血性脑卒中;闭塞组、保留组术后颅内出血发生率、缺血事件发生率差异均无统计学意义(P>0.05)。27例患者完成长期随访(随访时间1~2年),其中21例MRS评分≤2分,3例MRS评分=3分,3例MRS评分≥4分,闭塞组、保留组MRS评分差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

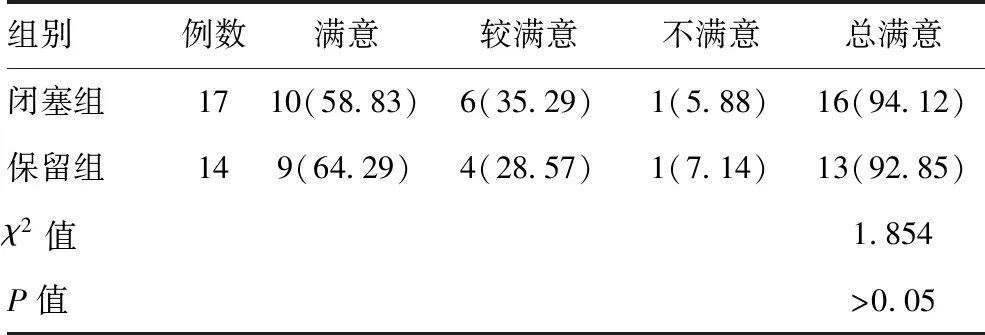

2.3两组患者治疗有效率比较:闭塞组患者治疗有效率94.12%,高于保留组患者的92.85 %,但两组相比差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

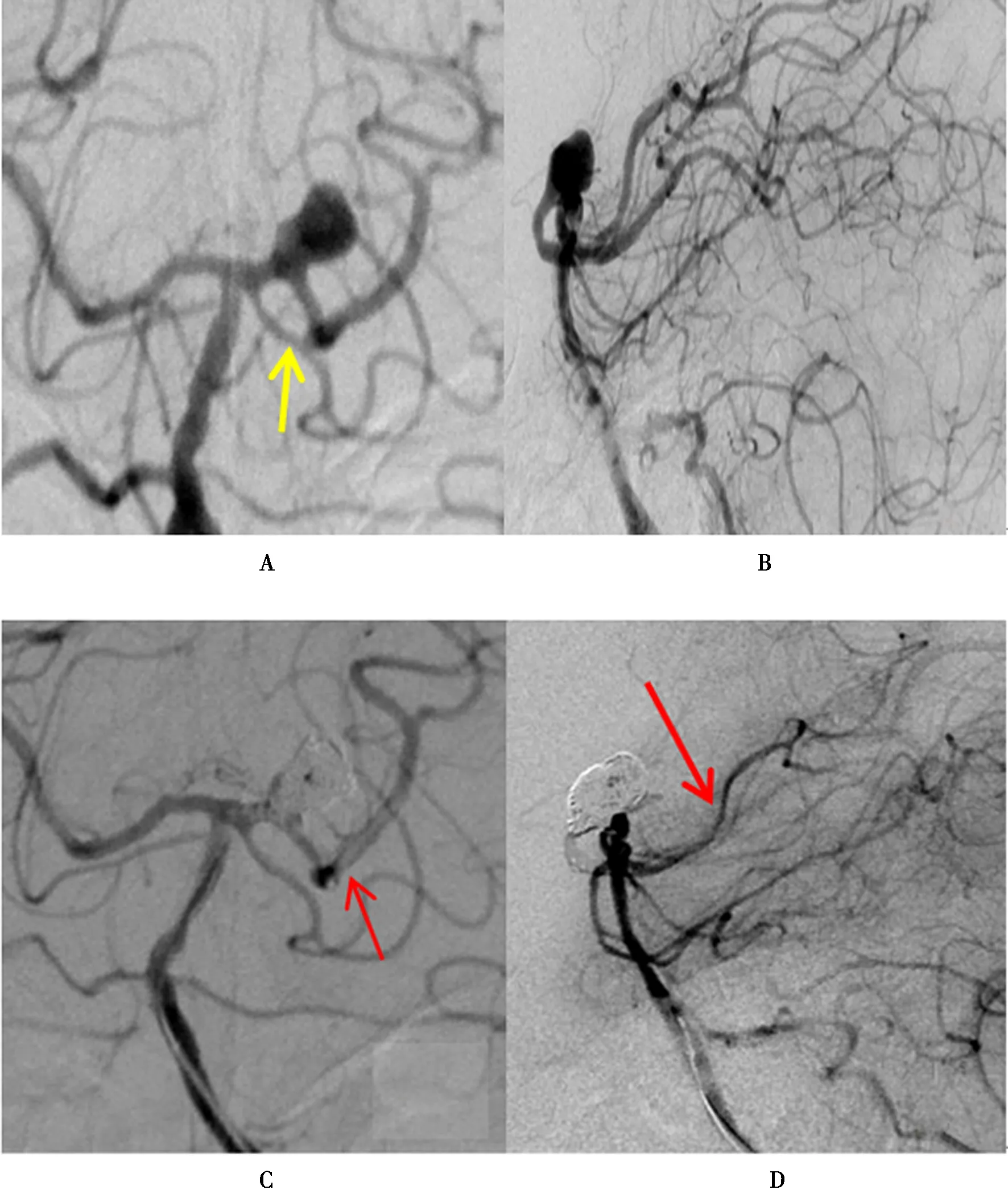

患者女,45岁,蛛网膜下腔出血入院,Hunt-Hess分级3级,术后16个月随访时MRS评分为2分。A、B分别为DSA介入术前正位、侧位片,PCA动脉瘤10.5 mm,呈囊状,宽颈(图1A中箭头)。C、D分别为支架辅助下弹簧圈栓塞术后正位、侧位片,术后瘤体栓塞致密(Raymond-Roy 1级),载瘤动脉通畅(图1C、图1D中箭头)

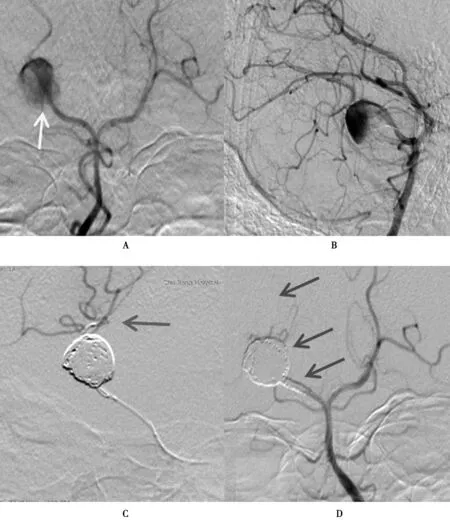

患者,男,27岁,头晕,体检发现巨大PCA动脉瘤,术后2年随访时MRS评分≤1分。A、B分别为DSA介入术前正位、侧位片,PCA动脉瘤16.7 mm,呈囊状(图2A中箭头),瘤颈显示不清晰;C 为弹簧圈栓塞术后瘤体栓塞致密(Raymond-Roy 1级),载瘤动脉通畅,远端分支显影清晰(图2C中箭头);D 为弹簧圈栓塞术后再闭塞载瘤动脉,载瘤动脉及其远端分支未见显影(图2D中箭头)

表1 两组患者PCA动脉瘤介入治疗结果[例 (%)]

类别闭塞组(n=17)保留组(n=14)P值Raymond-Roy 分级<0.05 1级17(100)9(64.3) ≥2级0 (0.0)5(35.7)出血1(5.9)2(14.3)>0.05缺血8(47.1)3(21.4)>0.05MRS评分>0.05 ≤2分 11(78.6)10(76.9) 3分1 (7.1)2(15.4) ≥4分 2 (14.3)1(7.7)

表2 两组患者治疗有效率比较[例(%)]

组别例数满意较满意不满意总满意闭塞组1710(58.83)6(35.29)1(5.88)16(94.12)保留组149(64.29)4(28.57)1(7.14)13(92.85)χ2值1.854P值>0.05

3 讨论

PCA动脉瘤临床上较少见,与颅内其他部位的动脉瘤相比具有独特的临床特点。PCA动脉瘤常以自发性蛛网膜下腔出血起病,早期可出现肿瘤样占位症状。本研究患者77.4%表现为蛛网膜下腔出血,22.6%表现为颅内占位效应。既往文献报道[3]PCA动脉瘤患者年龄明显低于颅内动脉瘤的平均发病年龄,而且梭形PCA动脉瘤患者发病年龄低于囊状PCA动脉瘤患者。本研究患者平均年龄52.3岁,梭形、囊状动脉瘤患者的平均年龄分别为50.3岁和56.8岁。国外文献报道PCA动脉瘤发生大型、巨大型动脉瘤的比例高,且以女性患者为主,本研究的病例虽以女性为主但巨大型(直径≥15 mm)动脉瘤比例低(5.9%)。本研究PCA动脉瘤呈梭形的有7个(20.6%),文献报道PCA梭形动脉瘤发生率高达50%[4]。与前循环相比,梭形动脉瘤发生在后循环的比例较高,其发生机制尚不明确,但可能与以下因素有关:①与前循环相比,后循环的交感神经分布稀疏,而脑血管的自身调节功能依赖于交感神经,一旦脑血管自身调节受损后后循环血管更易被动性的过度膨胀;②一些基因具有血管位点特异性,脑血管延长扩张常常发生于后循环。

通常将PCA分为4段:P1段即交通前段,P2段为后交通动脉与中脑后缘间的部分,P3段即四叠体段,P4段为距状裂内的终末支。其中P2段为PCA动脉瘤最常见的发病部位,本研究动脉瘤中 P2段发生率也是最高占47.1%。P2段高发动脉瘤的机制可能与其解剖走行相关,改段血管跨越小脑幕上下, 和小脑幕缘碰撞时锐利的小脑幕缘可导致血管的拉伸、卡压或收缩,进一步引起血管壁损伤发生动脉瘤。由于PCA与颅神经、脑干解剖关系紧密,且动脉瘤常常累及PCA上重要的穿支血管,加之PCA动脉瘤以大动脉瘤多见,故使PCA 夹闭术具有较高的风险与难度。近年来,血管内栓塞治疗凭借其微创、安全以及精准的优势,正逐渐成为该部位动脉瘤的首选治疗方案。虽然PCA动脉瘤栓塞术式较多(如选择单纯动脉瘤囊内栓塞、支架或球囊辅助栓塞、闭塞瘤体和载瘤动脉等),但总体可分为闭塞载瘤动脉与保留载瘤动脉两种方法。就形态而言,对于梭型动脉瘤多采取瘤腔内弹簧圈栓塞合并闭塞载瘤动脉的方式,对于囊状动脉瘤常保留载瘤动脉的栓塞方式。就部位而言, P1、P2段PCA动脉瘤尽可能保留载瘤动脉,而P3、P4段动脉瘤可闭塞载瘤动脉。就大小而言,依据占位症状决定是否闭塞载瘤动脉和动脉瘤,本研究中闭塞组与保留组短期治疗结果(观察时间≤3个月)、长期随访(随访时间1~2年)MRS评分差异均无统计学意义(P>0.05),这说明闭塞PCA动脉瘤的载瘤动脉是可行的,且本研究实验证实闭塞组的治疗有效率为94.12 %,保留组为92.85%,两组相比差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述,PCA动脉瘤有自身的临床特征,好发于女性,发病年龄偏低,多位于P2段,大型动脉瘤多见,部分动脉瘤呈梭形。依据PCA动脉瘤的临床特征,采用不同的治疗方案(保留或闭塞载瘤动脉)可以获得相似的治疗效果。