立足实际问题 破解情境难题

——以高三“万有引力与航天”教学为例

杨 杰

(江苏省新海高级中学 江苏 连云港 222008)

10余年来的课程改革,为课堂教学注入了活力,考试招生体制也发生了前所未有的变化.江苏自2008年实施新高考方案以来,高考物理命题更加注重试题情境的创设,近10年有波动上升的趋势,近4年稳定在80%上下.以2019年高考江苏物理试题为例,与情境相关的试题分布如表1所示,情境化试题占比约为76%.

表1 2019年高考江苏物理与情境相关的试题分布

这些源于生活的情境化试题,注重考查学生自主分析解决问题的能力,对考生提出了更高的要求.如果平时不注重联系实际,只关注纯粹的解题训练,很多问题考生往往无从下手.

因此,破解情境难题,课堂教学改革势在必行.尤其是核心素养统领下的高三教学,不能盲目追求所谓“务实高效”,一味迷信题海战术,而应立足实际问题,从学生亲身经历的实际问题入手,从推动社会进步的科技前沿入手,巧妙创设有利于启发探究的教学情境,深入挖掘蕴含于情境之中的知识内涵,精心提炼有助于思维提升的探究问题,将原本看似孤立零散的知识、方法进行深度加工,还原规律的本质,进而形成全面系统的物理观念,培养知行合一的科学思维和探究精神,提升学生的核心素养.

下面,以高三“万有引力与航天”教学为例,探讨情境难题的破解之道,以供参考.

1 情境引入

教师播放视频“探月工程”.

师:探月工程,开启了我国深空探测的新里程.尤其是2018年12月8日成功发射的嫦娥四号,作为世界首个在月球背面软着陆和巡视探测的航天器,实现了中华民族千年的奔月梦想.接下来就让我们把目光投向嫦娥四号这段不平凡的探月之旅.

师:嫦娥四号的探月之旅可能经历了哪些过程呢?

生:大胆猜想,交流讨论.

师:播放视频“嫦娥四号”,展示图片,嫦娥四号运动轨迹示意图、奔月过程示意图.

过渡:由此可见,探月之旅大致可以分为发射过程、绕月运行、变轨过程3个阶段.请结合万有引力定律与航天的相关知识,探究各个过程中蕴含的物理学原理.

2 问题探究

2.1 发射过程(宇宙速度)

问题探究1:嫦娥四号的发射速度有什么要求?

问题探究2:发射嫦娥四号为什么采用三级火箭,而不是更多级数的火箭?

设计意图:

利用问题探究1,让学生直面实际问题,通过自主探究、合作交流,将第一宇宙速度的推导、3个宇宙速度的区别、在不同发射速度下的轨迹等基础知识,梳理整合,融会贯通.

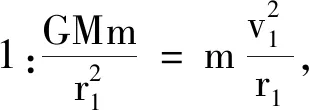

尤其注重第一宇宙速度的推导

由于探究问题紧贴实际、合作交流氛围宽松,课堂生成层出不穷.

课堂生成1:火箭发射总要上升一定的高度,最起码1 km,2 km,为什么计算时仍用地球半径R呢?

问题探究2将3-5动量守恒中的反冲问题与实际卫星的发射联系起来,同时,介绍我国已跨入世界先进行列的火箭技术和长征系列火箭(金牌火箭),既可以实现知识融合,形成系统全面的物理观念,又能激发学生的民族自豪感,唤醒学生投身科技兴国的爱国情怀,培养正确的科学态度与责任.

2.2 绕月运行(稳定运行的圆轨道)

问题探究1:万有引力的作用?月球表面重力与万有引力的关系?嫦娥四号处于什么状态?

问题探究2:绕月运行与绕地运行的区别?月球表面与地球表面的重力加速度的关系?

问题探究3:猜想月球的近地卫星和同步卫星的特点.联系对比地球的近地卫星和同步卫星的特点(对比r,v,ω,T,a,轨道).

设计意图:

问题探究1中的3个小问题系统梳理了万有引力提供向心力的基本原理,其实都是在强化一个考点:万有引力提供向心力(F=ma),从而让学生获得整体的认识.

(1)万有引力提供向心力

(2)地球表面:忽略自转,万有引力和重力是同一个力(如同一个人的大名与小名).

(3)由于万有引力提供向心力,卫星处于完全失重状态.嫦娥四号中的物体与其接触面间无弹力,凡与重力有关的仪器,在嫦娥四号中均不能使用.

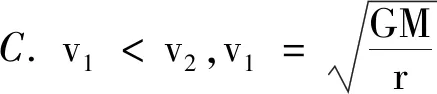

课堂生成2:r越大,v越小,与宇宙速度(r越大,v越大)相矛盾,如何解释?

问题探究2是对问题探究1的进一步深化拓展,起到了学以致用、强化巩固的效果.

问题探究3通过近地卫星与同步卫星的对比,具体分析了r,v,ω,T,a,轨道的区别与联系(万有引力提供向心力,轨道圆心必须与地心重合),将抽象的知识原理具体化,进而不失时机地提出问题,猜想月球的近地卫星和同步卫星的特点,即加深了学生的理解,又提升了学生的科学思维.

2.3 变轨过程(落月过程)

问题探究1:地球人造卫星变轨示意图如图1所示,从低轨道1上升到高轨道2,卫星在Q点应加速还是减速?从椭圆轨道2变为圆轨道3,在P点应加速还是减速?

图1 地球人造卫星变轨示意图

问题探究2:比较轨道1上Q点、轨道2上Q点、轨道2上P点、轨道3上P点4个位置处速度、加速度的大小,各轨道的机械能是否守恒?

问题探究3:要使嫦娥四号落到月球表面,应该如何变轨?返回地球,又需经历怎样的过程?

设计意图:

问题探究1主要是帮助学生梳理变轨过程的重点环节及原理.

r1,r3分别为圆轨道1、轨道3的半径,v1和v3分别为对应的速度大小.

问题探究2利用问题探究1讨论的原理,明确轨道特殊点的特点,v2Q>v1>v3>v2P,a1=a2Q>a3=a2P.且各轨道机械能守恒,但不同轨道机械能不同,每次加速机械能增加,E3>E2>E1.将万有引力相关知识原理与功能关系结合起来,前后联系,打通了知识壁垒,起到了触类旁通的效果.

课堂生成3:轨道不断升高,需要不断加速,为什么速度v反而减小呢.

探究问题3又将所学知识原理用到解决嫦娥四号落月及返回的实际问题中,既巩固了所学内容,又解决了实际问题,起到了画龙点睛的效果.

3 巩固练习

【例题】1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动.如图2所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1和v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G.则

图2 例题题图

从近地点到远地点万有引力做负功,动能减小,也能确定v1>v2,故选项B正确.

说明:这是一道典型的情境化高考试题,虽然看上去似乎难度不大,但考查方式明显不同于传统试题.既要求学生具备良好的处理情境化问题的能力,又要求学生全面掌握万有引力与航天的基本知识方法.作为巩固训练题,能够起到很好的查漏补缺、巩固提高的效果.

4 结束语

高三教学中普遍存在着偏重碎片化、被动式的知识传授,过分强调知识网络的建构,一味追求特殊规律的总结,无法满足学生解决实际问题的需要,与立德树人的育人目标存在着较大的差距.要改变这一现状,破解情境难题,就需要立足实际问题,积极营造与现实生活紧密关联的问题情境,优化课堂内容,以学科大观念统领和重构内容,将大量碎片化的知识、方法进行深度加工,利用高度融合的探究问题,引导学生分析新旧知识间的相似、相异之处,深刻理解知识内涵,准确运用科学方法,助力学生知识体系的构建和思维能力的提升,培养学生的探究能力和创新精神,提升学生的核心素养.