落实核心素养 培养物理能力*

——以2019年高考全国各套试卷中“万有引力与航天”试题为例

陈 菁

(北京林业大学理学院 北京 100083)

李富恩

(华北油田第三中学 河北 沧州 062552)

何彦雨

(北京林业大学工学院 北京 100083)

万有引力定律与天体运动规律每年都是高考物理试题中的热点,在2019年教育部考试中心统一命制的3套试卷(包括全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷)、各省自主命制的试卷(包括北京卷、天津卷、江苏卷、海南卷)和实行新高考改革省份的物理选考试卷(包括上海卷、浙江卷)中,均出现了与“万有引力定律”“天体运动”相关的,或者以“天体运动”“卫星发射”为背景的试题.在各套高考试卷中,都体现出了“突出核心素养理念,培养全面发展人才”的命题思想,有的试题将万有引力相关的知识与其他部分的考点进行了融合,将有关概念加以提升,提升了考试的科学思维[1].

1 原题重现

【例1】(2019年高考全国Ⅰ卷第21题)在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图1中实线所示.在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a-x关系如图1中虚线所示.假设两星球均为质量均匀分布的球体.已知星球M的半径是星球N的3倍,则( )

A. M与N的密度相等

B. Q的质量是P的3倍

C. Q下落过程中的最大动能是P的4倍

D. Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P的4倍

图1 例1题图

解析:本题物理情境较为常规,为物块在竖直弹簧上的运动.但是该题结合了多个物理学考点:①结合了a-x图像的轴、点、线、面(图像思想、微元思想);②结合了天体知识;③结合了运动的对称思想.该题为物理试题中选择题的最后一道题,属于偏难试题,具有较强的区分度.具体解法如下:

由a-x图像可知,加速度沿竖直向下方向为正方向,根据牛顿第二定律有

mg-kx=ma

变形式得

因为在某星球表面上的物体,所受重力和万有引力相等,即

即该星球的质量

对于星球有

联立解得

故两星球的密度之比为

所以选项A正确.

物体在弹簧上运动过程中,加速度为零的一瞬间,其所受弹力和重力二力平衡,有mg=kx,即

结合a-x图像可知,当物体P和物体Q分别处于平衡位置时,弹簧的压缩量之比为

故物体P和物体Q的质量之比为

所以选项B错误.

物体P和物体Q分别处于各自的平衡位置(a=0)时,它们的动能最大;根据v2=2ax,结合a-x图像面积的物理意义可知:物体P的最大速度满足

物体Q的最大速度满足

则两物体的最大动能之比

所以选项C正确.

物体P和物体Q分别在弹簧上做简谐运动,由平衡位置(a=0)可知,物体P和Q振动的振幅A分别为x0和2x0,即物体P所在弹簧最大压缩量为2x0,物体Q所在弹簧最大压缩量为4x0,则Q下落过程中,弹簧最大压缩量是P物体最大压缩量的2倍,所以选项D错误.

综上所述,该题应选择A和C两个选项.

【例2】(2019年高考全国Ⅱ卷第14题)2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆.在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受到的地球引力,能够描述F随h变化关系的图像是( )

解析:本题以我国嫦娥四号探测器在月球背面软着陆为背景,考查了考生根据所给出的物理情境利用万有引力定律解决问题的能力[2].该题在物理试题中的首题位置,属于较容易试题.具体解法如下:

根据万有引力定律可得

根据该式可知,h越大,F越小,并且F与h不是一元的线性关系,所以选项D符合题意.

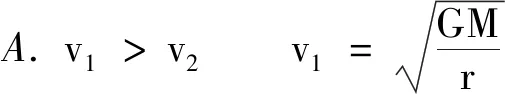

【例3】(2019年高考全国Ⅲ卷第15题)金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金,a地,a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金,v地,v火.已知它们的轨道半径R金 A.a金>a地>a火 B.a火>a地>a金 C.v地>v火>v金 D.v火>v地>v金 解析:本题以金星、地球、火星围绕太阳的公转为背景,考查了考生利用万有引力定律和匀速圆周运动的规律解决物理问题的能力.该题为物理试题中的第二题,属于较容易试题.具体解法如下: 由万有引力提供向心力可得 由该式可知轨道半径R越小,向心加速度a越大,因此选项A正确,选项B错误; 在金星、地球和火星绕太阳公转的过程中,万有引力提供公转所需的向心力,可得 由该式可知轨道半径R越小,运行速率v越大,因此选项C,D都错误. 【例4】(2019年高考北京卷第18题)2019年5月17日,我国成功发射第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星).该卫星( ) A.入轨后可以位于北京正上方 B.入轨后的速度大于第一宇宙速度 C.发射速度大于第二宇宙速度 D.若发射到近地圆轨道所需能量较少 解析:本题以我国发射第45颗北斗导航卫星为命题背景,北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设、独立运行的卫星导航系统,是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要空间基础设施[3,4].本题考查了同步卫星以及第一宇宙速度、第二宇宙速度的相关知识,属于较易题目,具体解法如下: 地球同步卫星的特点:①轨道平面一定,轨道平面和赤道平面重合;②周期一定,与地球自转周期相同,即T=24 h=86 400 s;③角速度一定,与地球自转的角速度相同;④高度一定,卫星离地面高度约为地球半径的5倍;⑤绕行方向一定,与地球自转的方向一致.所以同步卫星在入轨后是不可能位于北京正上方的,因此选项A错误. 关于第一宇宙速度和第二宇宙速度:第一宇宙速度是卫星的最小发射速度、最大运行速度,所以该地球同步卫星在入轨后的速度不可能大于第一宇宙速度,因此选项B错误;第二宇宙速度又被称为“逃逸速度”,卫星脱离地球引力的最小发射速度,即卫星的运行速度达到第二宇宙速度(11.2 km/s)时,卫星会脱离地球的引力,成为围绕太阳运行的卫星.所以该卫星的发射速度一定小于第二宇宙速度,因此选项C错误. 将卫星发射到越高的轨道克服引力所做的功越大,所以发射到近地圆轨道所需能量较小,因此选项D正确.综上所述,本题应选择选项D. 【例5】(2019年高考江苏卷第4题)1970年成功发射的“东方红一号”是我国第一颗人造地球卫星,该卫星至今仍沿椭圆轨道绕地球运动.如图2所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1和v2,近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G.则( ) 图2 例5题图 解析:本题以我国发射的第一颗人造地球卫星——“东方红一号”为命题背景,考查学生综合运用万有引力定律、开普勒第二定律以及卫星变轨运动中的能量关系解题的能力[5].具体解法如下: 开普勒第二定律指出:“对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积”,所以“东方红一号”人造地球卫星在近地点的运行速度比在远地点的运行速度快,即 v1>v2 人造地球卫星在变轨过程中,由“小轨道”变到“大轨道”时必须加速,所以在同一点,椭圆轨道的速度大于圆轨道上的运行速度,即 综上所述,选项B正确. 2016年9 月13 日,中国学生发展核心素养研究成果正式发布.学生发展核心素养,主要指学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力.物理学科核心素养是物理学科育人价值的集中体现,是学生在接受物理教育过程中逐步形成的适应个人终身发展和社会发展需要的必备品质和关键能力,是学生通过物理学习形成的带有物理学科特质的品质.物理学科核心素养,分为物理观念与应用、科学思维与创新、科学探究与交流、科学态度与责任4个方面.具体内容如图3 所示. 图3 物理学科核心素养框架 下面我们以2019年高考全国Ⅰ卷的万有引力试题为例来谈一谈高考试题与核心素养的评价过程.评价过程如表1所示. 科学思维是人们对客观事物进行分析、推理,从而概括、总结出事物的本质及内在规律等科学的思维及方法,是物理教育中特别关注的一个方面.培养学生的科学思维是物理课中非常重要的任务,也是此次课程改革的重点.科学思维的培养是物理教学的核心.在2019年高考全国各套物理“万有引力与航天”试题中,都体现出了科学思维的培养. 表1 2019年高考全国Ⅰ卷第21题的核心素养评价过程 题目求解过程素养要素素养类型学业质量选项A 根据a-x图像得出a与x的关系式,根据斜率与截距的含义,对应得出结论 能对物理现象进行分析和推理,获得结论科学思维(科学推理)水平2选项B 构建“弹簧”模型,利用胡克定律,得出结论 能根据题目给出的条件,利用物理定律进行问题推导,得出结论科学探究(问题)水平2 能将实际问题中的对象转换为物理模型科学思维(模型建构)水平4选项C 综合运用万有引力定律以及能量部分的知识,解决问题,得出结论 能从多个视角审视物理问题,解决问题科学思维(科学推理)水平3选项D 运用简谐运动的运动特点,以及运动的对称性思想,解决问题,得出结论 能够根据已有的运动规律,根据题目叙述,得出结论科学思维(科学推理)水平2 在2019年全国Ⅰ卷第21题的解题过程中,模型建构也是非常重要的方法.模型建构包含分析、抽象、概括等思维方法,对学生科学思维的培养有很好的作用.该题目体现了将图像、万有引力定律、能量问题综合起来考虑的重要性,综合考查考生的物理学科核心素养,具有较强的区分度,难度较大. 在2019年高考全国各套物理“万有引力与航天”试题中,大部分试题都是以近一两年内国内发射的卫星作为命题情境来考查.我国的航天技术处于世界领先地位,考查有关试题可以增强学生的“四个自信”.所以我们在今后的教学中,应多联系实际,突出STSE的思想.在适度保持物理学科知识体系和知识内在结构的基础上,将课堂教学内容从“物理大概念”出发,整合STSE 的课程内容,将具体的物理科学知识通过“窗口”与“接口”拓展延伸到培养学生物理学科核心素养上来.具体来说,就要精选优质物理课程资源,注重物理学科学思维的培养和科学探究过程,设计STSE 相关的教学与学习内容,吸收科学史和现代物理内容,不断地丰富物理教学内容. 物理教学不仅要重视科学·技术·社会·环境(STSE)的教育,更要通过STSE 的教育走向“责任”(Responsibility)教育.因为目前我们的教育现状是很多学生存在着功利主义、利己主义、个人主义等倾向,为避免这种倾向,在教学内容设计上应该突出社会参与、责任担当、国家情怀,因此,我们认为应将STSE 教育深化为“科学·技术·社会·环境·责任”即STSER 的教育,并且体现在教学内容的设计上. 在处理“利用题目中的所给数据,可以求出星体的哪些物理量”的相关问题中,如果不采用技巧求解,则计算量会非常大,在选择题中耗掉大量时间显然是不明智的.笔者用以下的例题来展示用“知二推二”的方法解决此类问题. 【例6】木星是太阳系中最大的行星,它有众多的卫星.观察测出:木星绕太阳做圆周运动的周期为T,半径为r.已知引力常量为G,则( ) A. 可求出木星绕太阳做圆周运动的速度大小 B. 可求出木星的第一宇宙速度 C. 可求出木星绕太阳做圆周运动的向心加速度 D. 可求出木星表面的重力加速度 我们将天体运动相关的物理量(加速度a、万有引力F、运行半径r、运行速度大小v、角速度ω、周期T、频率f、转速n)分为4组: ①向心加速度a、万有引力F; ②运行半径r; ③运行速度大小v; ④角速度ω、周期T、频率f、转速n. 以上4组物理量,已知其中任意两组物理量,则可求出剩余的两组物理量.以例6为例,已知木星绕太阳做圆周运动的周期为T,半径为r,即知道了上述4组物理量中的第②组和第④组,所以我们可以求出剩余的两组物理量:向心加速度a、万有引力F、运行速度大小v. 所以,选择A和C两个选项.利用“知二推二”的方法解决此类问题较为简便快捷,适合于高考中选择题的解题.

2 物理学科核心素养评价

3 关于“万有引力与航天”的几点教学建议

3.1 关注社会热点 提升社会责任感

3.2 多总结归纳 提高做题效率