从约会到同居:“他的”和“她的”同居决策比较*

——基于“90后”流动青年同居者的质性研究

张 亮

(上海社会科学院 社会学研究所,上海 200020)

未婚同居现象快速增长是近年来中国婚姻家庭领域的显著变化之一。新近的全国性调查数据显示,在2000-2009年进入初婚的人群中,有28%的男性和26%的女性在婚前与配偶同居;而在20年前,即在1980-1989年进入初婚的人群中,这一比例仅为4%左右[1](PP 3-16)。日渐增多的未婚同居现象引起了国内学界的关注,一些研究讨论了未婚同居在中国兴起的社会、文化和制度原因[2](PP 44-49)[3](PP 8-15)[4](PP 95-98);另一些研究直接或间接地考察了青年人对同居的态度[5](PP1-8)[6](PP20-26)、初婚前同居的发生水平与影响因素[1]、婚前同居对个体心理和婚姻家庭的影响[7](PP 36-40)[8](PP 13-22)等。然而,中国年轻人如何从约会交往发展到同居?在什么样的条件下会走向同居?性别是否以及如何影响同居决策?对这些问题尚缺乏探讨。

本文从性别视角出发,理解影响年轻人从交往向同居过渡的各种因素,“他的”和“她的”同居决策是否以及如何不同。本文基于对正在同居和近期经历过同居的“90后”流动青年的深入访谈,试图从同居者认识和解读自我的同居过程出发,探讨年轻人同居的动机、意义以及其中的性别差异,以增加对未婚同居在中国的发展及其对婚姻和家庭影响的理解。

一、研究回顾

(一)未婚同居:“他的”与“她的”不同

未婚同居曾被认为是一种相对平等的生活安排。这一观点最早由美国学者菲利普·布卢姆斯坦(Blumstein,P.)和佩波尔·施瓦兹(Schwartz,P.)在其经典著作《美国的夫妇们》(AmericanCouples:Money,Work,andSex)中提出,根据对20世纪70年代中后期调查所获资料的分析发现,同居伴侣在价值观念和行为表现上要比已婚夫妇更为性别平等[9](PP 876-905)。此后的一些实证研究也有类似发现,如基于定量调查的结果显示,持有平等和非传统家庭角色观念的年轻人更有可能选择同居而非结婚作为他们的初次伴侣关系[10](PP 873-893)[11](PP 609-634)。一些间接证据也表明,与已婚夫妻相比,同居伴侣表现出较少的性别角色分工,在经济上更倾向于共同负担开支而非“男性养家”模式[12](PP 587-607)[13](PP 333-356)。

然而,其他经验性证据表明,同居不一定是一种平等关系,“他的”同居与“她的”同居也有很大不同。例如,不少研究发现,在同居伴侣中,只有男性一方的收入水平、受教育程度和就业状况显著影响结婚的可能性,这意味着同居对男女的经济要求是不对等的[14](PP 331-341)[15](PP 833-846)。此外,同居关系中的家务劳动同样存在性别间不对称现象。研究大多发现,同居者与已婚人士并无多大区别,同居男性做家务的时间与已婚男性一样少,而女性在两种关系中承担着绝大部分家务[16](PP 327-347)。有研究追踪了男女进入同居关系之后家务劳动时间的变化,发现男性在同居后减少了家务时间,而女性在同居后的家务时间则会增加,这表明进入同居会导致做家务行为的变化,而这种变化具有和婚姻相似的性别差异模式[17](PP 700-711)。

20世纪末以来,同居发展成为欧美社会大多数年轻人“标准的”生活经历[18](PP 211-251),但同居过程的性别化特征仍然明显。一是在进入同居之前,虽然男性和女性都可能认为同居是“测试”双方是否合适的机会,但女性更有可能是在有结婚意图之后通过同居来进一步检测这段关系,对她们而言,同居意味着更大的关系承诺和结婚可能。相比之下,男性更倾向于将同居理解为一种真正的“测试”机制,与承诺和婚姻没有直接的关联[9][19](PP 553-560)。二是在保持同居关系期间,女性要比男性面临更大的结婚规范压力,尤其是在她们怀孕之后[20](PP 311-328)[21](PP 701-732)。此外,同居伴侣依然固守着一些传统的性别规范和期待,如同居者的结婚意愿和男性伴侣的养家能力有直接关联[22](PP 680-696),大多数打算结婚的同居伴侣认为男性应该主动求婚,而女性应该等待求婚[23](PP 482-506)。这些迹象都表明,男女可能会因不同的动机或目标而同居,同居的意义和体验也可能存在性别差异。

国内对青年人同居性别差异的了解主要依赖问卷调查中有关同居态度的数据。已有的调查结果一致表明,男性对同居的接受度比女性更高。2002年对上海、成都20-30岁未婚青年的调查显示,59%的男性赞同“如果打算以后结婚的话,婚前同居没什么不对”,女性对此表示认同的比例只有42%[24](PP 12-22)。另外,男性对“单身男女即使不想结婚也可以同居”的赞同度高于女性[5]。从社会变迁的视角来看,中国青年男女在同居态度上的差异,并未随同居现象上升而变得不再明显。一项利用中国综合社会调查(CGSS)2005年和2015年数据的研究显示,无论是在2005年还是在2015年,青年男性都要比女性对未婚同居持更加宽容的态度[6]。

少量研究探讨了同居动因与体验的性别差异。许传新等认为,大多数男女都期望通过同居找到理想的终身伴侣,但男女双方为此付出的“成本”不同:女性在同居中要付出自己的贞操、性恩惠,以及承受道德舆论的压力;男性则没有社会所公认的必须付出的代价[2]。不过,这些推断至今尚缺乏经验资料的支持。虽然有几项实证研究探究了同居者个体决定同居时所考虑的因素以及同居体验,但并未关注性别差异。例如,罗媛等对4名同居女性进行典型案例分析发现,女性进入同居的最大动机是结婚,但婚前同居行为与传统伦理道德观念的冲突,容易导致同居女性产生情绪和心理障碍[7](PP 36-40)。由于该研究的研究对象为女性,故无从得知男性的同居动机与体验,以及是否与女性不同。新近一项对35名有未婚同居经历青年的质性研究发现,大都市高学历的城-城流动青年同居者中存在三种同居动机倾向:以性、物质、情感方面的暂时满足的工具主义动机,因崇尚爱情而抗拒婚姻制度的“不婚”的理想主义动机,以及遵循传统角色规范但由于种种结构性压力而被迫“等婚”的规范主义动机[25](PP 123-129)。尽管样本同时包含了男性和女性,但该研究并未考察这三种同居动机倾向背后可能存在的性别差异。

(二)新生代流动人口的未婚同居与性别差异

不少经验研究表明,“先流动,后婚恋”的新生代流动人口有婚前同居经历的比重显著高于“老一代”[3],他们为什么同居以及同居对他们意味着什么日渐引发关注。一些研究通过对诸如“怎么看待不结婚先同居”“是否接受与对象同居”“试婚有助于婚后的适应”等问题的调查,以观念态度层面的看法来推测流动青年男女的同居动机和意义[26](PP 125-128)[27](PP 71-75)[28](PP 39-45)。该类调查结果表明,流动青年女性比男性对待未婚同居的态度更为保守。也有研究通过对流动青年婚恋状况和心态分析来推测他们的同居动因,研究认为大多数流动青年的同居是出于排解在异乡打工过程中的生活无聊与孤独,满足性、陪伴和心理需求[29](PP 106-111)[30](PP 54-60),但这些研究都没有关注男女同居动因的差异。

总的来说,目前尚缺乏详细探讨新生代流动人口同居动因和意义的经验资料,也不清楚男女是否受到不同的动力和目标驱使。不过,一些间接研究结果暗示着男女在进入同居时考虑的因素或许有所不同。例如,乡村社会对男女两性道德的双重标准依然明显,并对新生代流动女性在婚前性行为和未婚先孕等行为方面有重要影响[31](PP 41-46)。这意味着在从恋爱交往向同居转变时,流动青年女性更有可能受到道德规范压力的约束,使她们对同居持谨慎态度,重视关系质量和承诺,将同居与婚姻紧密相连。另外,在人口迁移流动和性别结构失衡的双重冲击下,不少地区的农村男性,包括流动青年男性在内,面临着日趋严重的婚姻挤压[32](PP 21-30)[33](PP 67-76)。农村婚姻市场的变动不可避免地会影响到流动青年男性的婚恋实践,让他们在进入同居关系时重视这种关系是否可能走向婚姻。此外,“宿舍”是流动人口群体较为普遍的居住安排[34](PP 33-39),如果搬离宿舍在外租房同居,房租是一笔无法忽视的新增开支,按传统性别角色分工规范,男性通常负有主要责任,因此,房租压力在流动青年男性的同居决定中很可能是一个重要的影响因素。总之,未婚同居作为一种亲密关系实践,会受到人们所处的社会、经济和文化情境的制约,流动青年的同居动因和对同居的意义界定可能会因性别差异有所不同。

二、研究资料与方法

本研究采用质性研究方法,对青年同居者进行开放式访谈,让他们讲述自己的同居经历和决策过程,特别是他们“何时”和“为何”决定同居。本文重点关注同居决策过程的性别差异模式,为控制其他一些关键的人口经济特征的影响,将研究对象限定为流动青年群体,而且是农业户口、未受过高等教育(本科以下学历)的乡-城流动青年,也即学界普遍界定的农村外出打工青年群体。本文还将“90后”作为目标对象,因为这个年龄群体正处于择偶、成家的关键时期,也是最易选择初婚前同居的人群。

本文分析基于对94位“90后”男女流动青年同居者一对一的深度访谈展开。访谈对象中,37%当前正在同居,48%已经由同居进入初婚,还有15%为同居后分手且目前单身。访谈的内容包括与伴侣的结识途径,恋情发展经过以及如何搬到一起居住,同居的原因以及影响他们做出同居决定的因素,同居前后对于恋爱关系未来发展的讨论。调查研究还涉及其他一些议题,包括成长背景、流动和工作经历、恋爱经历,也包括父母等家人对被访者婚恋的态度、家乡的婚配习俗与现状。这些更广泛的问题为个体的同居决策提供了补充信息,有助于对调查结果的解释。调查于2017年6月至2019年4月进行,调查地点包括长三角地区的上海、杭州、苏州、南通,珠三角地区的深圳、广州、河源,以及北京和长沙共9个城市。访谈由本人或本人与课题组成员共同进行。访谈时间一般为1-2.5小时,大部分为1.5小时左右。每场访谈都进行了现场录音,然后录音被逐字转换为文字。

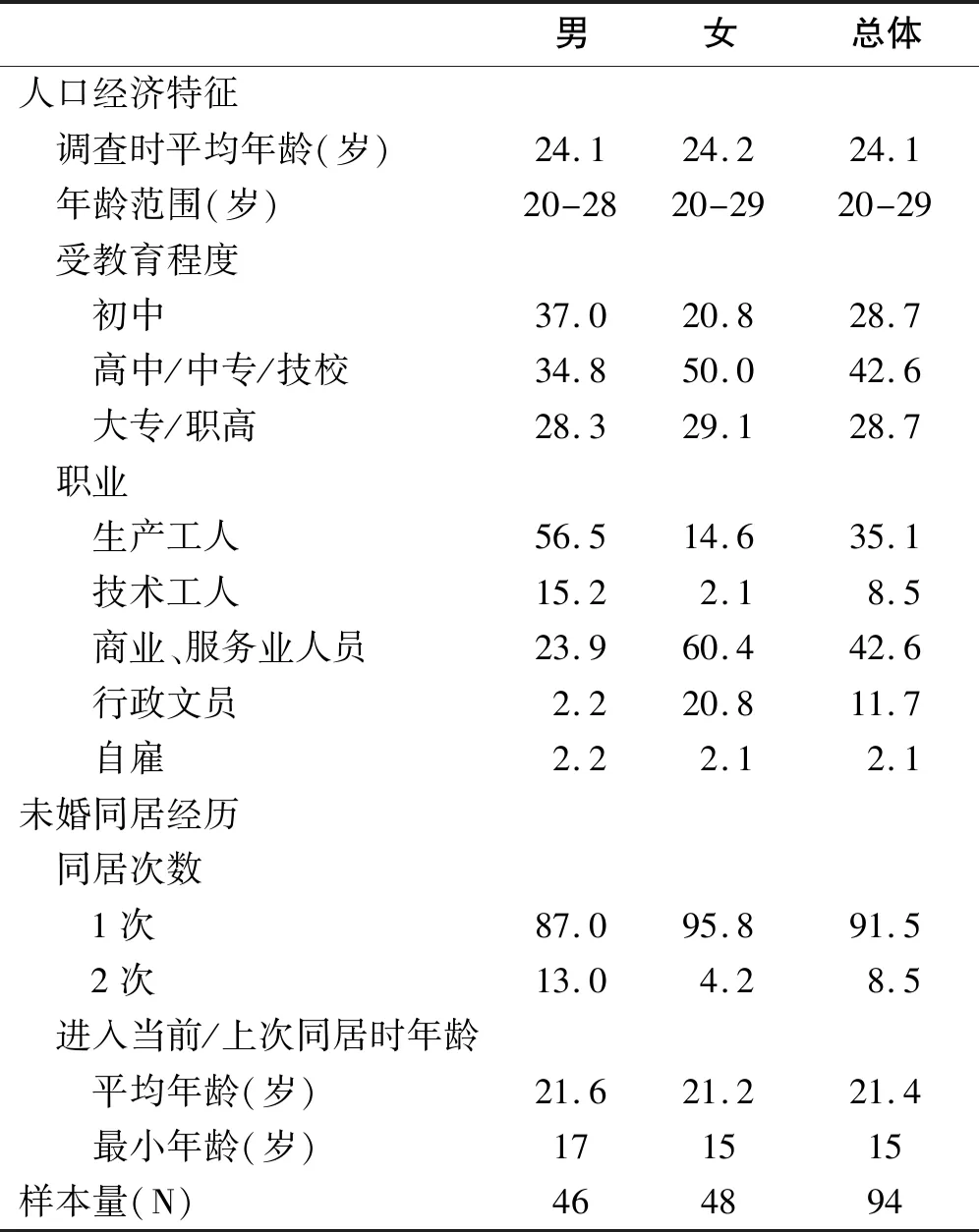

表1列出了深入访谈对象的基本信息。样本包括46名男性和48名女性,年龄为20-29岁,男女的平均年龄基本相当,分别为24.1岁和24.2岁。受访者来自全国18个省份(未在表1中列出)。大多数受访女性的受教育程度为高中和大专,而男性样本以初中和高中为主。受访男性以从事制造业居多,包括生产线工人和技术工人;受访女性则以商业服务业居多,包括从事商场销售和收银、美容等工作。受访者普遍为初次同居,男性有2次同居行为的比例稍高于女性。进入当前/上次同居时的年龄,男性最小为17岁,女性最小为15岁;平均年龄为男性21.6岁、女性21.2岁。

表1 样本的人口经济特征和同居经历分布情况 单位:%

三、结果分析

在访谈中我们直接询问了受访者当初出于什么原因或考虑而决定同居,除此之外,受访者在回顾恋情发展经过时,通常会描述与伴侣在何时以及在什么情况下开始同居,在回答父母等家人对其婚恋的态度、家乡的婚俗习惯等其他问题时,不少人也提及这些因素与自己的同居决策之间的关联。

通过整理与提炼受访者在被直接询问和在其他内容访谈中所提到的原因,我们发现,推动“90后”流动青年从约会向同居转变的因素大体上可归纳为六大类:进一步发展关系、订婚、相爱、便利、经济考虑以及意外怀孕。近六成受访者至少提及两个因素,约五分之一的人讲述了三个原因。在下面的分析中,我们将直接引用受访者那些具有很强代表性、相关性的描述来阐述相关主题。在每段引文后面的括号内用字母和数字来表明受访者的性别(M=男,F=女)、出生年份(1990-1998)和样本编号(01-94)。

(一)以结婚为目标的同居:进一步发展关系

尽管同居之前的交往时间长短不一,仍有超过三分之二的受访者明确表示自己的同居以结婚为前提和目标,无论是在直接被询问还是在回答其他内容时,他们言语间多次阐述了同居决定与结婚意图之间的联系。不少人的表述直截了当:“有结婚的想法,有结婚的打算,才会这样”(M-1997-67);“奔着结婚去的”(F-1998-62)。有些被访者讲述了从约会向同居转变的过程,从其话语中可以看到,经过早期的交往,认定对方是合适的结婚对象,之后才决定开始共同生活。

2014年过了年家里催婚,我想还是要找一个自己喜欢的,当时他跟我表白也有一段时间了,对我也挺好的,我想着就他了吧,这样才答应他住一起的。(F-1993-40)

谈了一段时间感觉挺好的,自己也不小了,可以考虑结婚了,就和她说搬出来住。(M-1994-43)

既有研究表明,把同居视为通往婚姻路径的同居者,进入同居时对关系的承诺水平有可能不同。一些人倾向于把同居理解为“婚姻的前奏”,认为对方是未来结婚伴侣时才开始同居,同居意味着一种更大的关系承诺,也是进一步发展承诺水平和关系质量的途径[35](PP 668-678)。另一些人则倾向于将同居视为“试婚”,与婚姻并没有明确的联系,进入同居之时没有认为对方是未来伴侣,而是把同居作为一种检测双方是否合适和确定关系是否应该更进一步发展的方式[36](PP 1009-1037)。新近研究还指出,当今西方社会的年轻人在对伴侣承诺水平不高的情况下就开始了同居[37](PP 511-534)。相比之下,中国青年人的同居似乎更多地表现为“婚姻的前奏”。赵璐对高学历城-城流动青年同居者的研究表明,超过半数的受访者进入同居时对未来规划性高,同居等同于“等婚”状态[25]。本文的调查同样显示,大多数乡-城流动青年男女同居者是在认定对方是未来结婚对象之后才考虑搬到一起住,希望通过朝夕共处更了解彼此,进一步加深感情,而不是通过同居来确认对方是否为合适的结婚对象。

把同居视作“婚姻的前奏”的男女受访者,在讲述过程中经常会提到“自己也不小了”“好些同学孩子都有了”“家里早就催了”之类的话语,对自己到了适婚年龄表示出高度认同,有时甚至是一种焦虑,期待经由同居顺利地走向婚姻。这表明,对社会规范的“年龄到了”的敏感和顺从,很大程度上促使流动青年把同居与婚姻明确相连。

除了普遍感受到的结婚规范压力之外,受访者也讲述了一些具有性别特征的因素,让他/她们选择在有结婚打算之后才开始同居。在访谈中,女性倾向于强调和证明自己不是“随便”“开放”的人,而是较为“传统”“保守”,因而只有在认为交往对象是未来结婚对象时才愿意同居。

我觉得太早跟他生活在一起不好。我该怎么说呢,太早了还不是很了解,也不知道是不是适合自己。可能我思想里还是比较传统一些,虽然说现在很开放了,但女孩子嘛,不能让人觉得你太随便了,还是讲究一点好。(F-1994-91)

女性通常还认为,过早地开始同居会失去男方的尊重,不管是在以后的谈婚论嫁中,还是婚姻生活中。

如果一开始就住一起,他就不会那么重视你,很容易就到手了嘛,以后办婚礼还有结了婚以后,可能就不是很尊重你,有些家里还会说是你自己贴上来的,所以女孩子要自爱一些。(F-1996-32)

这些关于女性应该“讲究”“自爱”的评论暗示着,流动青年女性的同居决策受制于道德规范压力,“随便”与人同居的社会污名和被男方(及其家庭)“看轻”的风险,让她们更倾向于在确立稳定的恋爱关系,下一步(很可能)要走向婚姻的情况下向同居过渡。

男性的考量与女性有很大不同。不少男性指出,房租、共同生活的花费这些同居后马上面临的经济成本,使他们很难把同居视为可以自由、随意进入的关系。

如果女孩子不是真心跟你谈,没结婚想法,同居也没什么意思,毕竟住一起很费钱,像租房子、吃饭啊,这些基本上都是男的来出。我们也就是普通打工的,工资一般般,不像是收入高的,可以不在乎这些。要关系到了那一步了,才会考虑的。(M-1994-73)

此外,对时间成本的担忧也让一些男性更倾向于认定对方是未来结婚对象的情况下开始同居。在他们看来,进入一段没有结婚可能的同居关系,会“耽搁”自己的婚配期,从而面临“娶妻难”风险,尤其是那些提到老家“女孩子少”或是“村里有不少男的没成家”之类话语的男性,对同居的时间成本更为敏感。

追的时候你可以随便,但要说同居,那肯定要想得多一点,至少要看到对方也有这个意思了。现在好多女孩子只想在外面谈着玩,结婚还是要听父母的,回老家相亲结婚。同居对她们来说又不会影响什么,但男的不一样,如果对方没那意思,你钱花了不说,要是同居个一年两年再分手,你时间也耽误了,年龄上去了再找就很难,也没什么挑的了。现在女孩子少嘛,好多的地方都女孩子少。(M-1996-77)

可以看出,男女对交往到何种程度进入同居的看法,部分支持了许传新等的观点,道德规范压力在女性的同居决定中是重要的影响因素,而男性很少有这方面的顾虑。但是这并不意味着男性在同居中“没有社会所公认的必须付出的代价”,我们的调查表明,大多数流动青年男性十分清楚同居给自己带来的经济成本和时间成本,这让他们与女性一样,更倾向于在有明确结婚意图之后而不是在交往的更早阶段同居。

(二)订婚后同居:向正式婚姻过渡的阶段

令人意外的是,我们的调查发现,不少流动青年是在有婚约的情况下开始共同生活的,同居是向正式婚姻过渡的阶段。受访者提到的婚约缔结形式有正式的提亲、下定或是订婚,也有非正式的双方父母对婚事的认可,如“订婚后她就从她姐家搬出来了,我们另外租房子住。”(M-1990-11)“两边父母都同意了,我们就在一起了。”(F-1991-39)

这些在同居之前有订婚经历的受访者,其婚恋实践既不同于农村社会青年的传统婚恋模式,也在很大程度上有别于近年来在乡城流动青年群体中涌现的“返乡相亲”婚恋模式。首先,大多数人与伴侣是自我结识,两人有可能是同学、同乡、同事、网友,或是在各种社会交往中认识,他/她们主动或是在家人催婚情况下把恋情告知家人,才有了双方父母出面操办的提亲、下定或订婚。其次,少数人的婚恋与“返乡相亲”模式在形式上虽有相似之处,例如,双方结识是经由家人、亲朋好友或媒人介绍,第一次见面发生在返乡后,但因为当今网络社交工具发达,让他/她们的婚恋实践更接近于自由恋爱。比如,介绍形式通常是提供一个手机号码,实际上是由两人在外自行联系,而返乡见面、定亲只不过是先前网络约会进展顺利的结果。

我们是自己认识的,在苏州这边……刚开始接触也没有多久,因为我父母也是催我结婚,后来也就一个多月吧,他们要我去相亲什么的,我说不用了,我跟他们说不去了,我有了,就跟他们说了……后来就双方父母见见面,聊一聊,因为她妈妈在这边,我父母也在这边,也方便……她妈妈一直说要先定亲什么的,后来就按她们那边的习俗搞了个订婚仪式。(M-1990-11)

介绍的是我们亲戚,是我爸的表弟给介绍的,就是把我的号码给了他,后面他加我微信,正好都在北京,就这样聊起来了……当时离得有点远,我这边下班晚,周末也忙,他也走不开,就是微信上聊,一个月不到吧,就到过年了,正式相亲见面是过年回家的时候,因为父母问我感觉怎么样,我说聊着还行吧,这样才安排了正式见面的。(F-1996-93)

国内有观点认为,新生代流动人口的同居是受城市的现代文化和价值观念的冲击而发生的行为,还认为同居是一种有悖于农村传统社会规范的现象[3][38](PP 42-49)。然而,我们的资料表明情况或许并非如此,一些受访者明确表示,他/她们在订婚后同居是按照家乡习俗,也获得了父母家人的赞同。

(你们什么时候住在一起的?)订婚后我就在他家啦。(订婚后就住他家?)是呀,订婚了就得住过去的,不能回娘家的。(F-1991-72)

同学给了我她的手机号,先微信联系的,我当时在新疆,不在这边的,过年都回家了才见的面……去年年后我和她一起过来这边,前面一直住宿舍,大概11月份吧,才住到外面的……国庆节我们回了一趟老家,正式把亲定下了,我们老家的观念还是比较保守的,订婚之后才能住在一起。(M-1993-81)

不过,这些流动青年愿意遵守家乡的习俗,把同居推迟到订婚之后,并不意味着他/她们也会推迟性关系。在订婚后同居的男女受访者中,除了少数人经历了非常短暂(最短的只有10来天)的“(网下)相识-定亲-同居”过程,其余都表示自己与伴侣在同居之前已经发生了性行为,或是一起过夜,与同居“也没什么区别”:“休息天一般我会去她的宿舍,去旅游的时候都是住在一起,其实和同居也没什么区别,只不过没有天天在一起。”(M-1993-81)由此来看,同居前就经常有性行为,也可能是他/她们不急于进入同居的原因之一。

在受访的样本中,尽管女性受访者更多地提到她们是在订婚后才同居,但从她们的陈述来看,不少人的订婚实际上是由男方(包括男方父母)积极推动的,再次印证了男性和女性一样,都期望在关系具有更高承诺水平的情况下进入同居。性别差异主要体现在对于订婚后住在一起的评价。男性一致认同订婚后的同居是具有社会正当性的安排,并且欣然接受:“我们早就定亲了,她过来了当然是住我这里,没想过要另外给她找地方。”(M-1995-38)还有男性表示:“定礼下过了,亲戚朋友该知道的都知道了,不在一起才不正常吧。”(M-1990-11)

相比之下,女性虽然也认可订婚后同居的家乡风俗,但一些人同时表示,有时这种社会正当性让她们倍感压力。当她们不想在定亲后立即进入同居生活时,外部压力让她们难以拒绝:“如果你们在一个地方打工不住在一起,他们就会说,男方家会说,这女孩子是不是想要退亲啊,到后面自己的父母也会来劝。”(F-1993-31)有些女性即使在订婚后基于一些理由推迟了同居,然而一旦“没有理由了”,同居就成为必然接受的选择。

我们相完亲没过几天就定亲了,后面都回到北京,他就说让我住过去,但我觉得两个人还不熟不了解,不想这么早就在一起。怕他有想法,我就说我住的地方离上班近,他那里太远了,而且我是跟同事合租的,突然说不租了也不好。就这样没有马上搬过去,只是休息的时候会过去玩一下。

(后来是什么时候搬过去的呢?)

去年跟我住的那个同事,她怀孕了,要回家结婚,结婚的话就不跟我合租了,我就自己一个人……他又说了让我住在他那,有个照应。这样没有理由了,然后也熟悉了嘛,就过去了。(F-1996-93)

(三)相爱了就同居:恋爱的“必要步骤”

不管是抱着结婚打算进入同居,还是订婚后同居,这两种情形下的同居者都认为同居与婚姻有明确的联系。调查中我们发现,有小部分受访者的同居决定与婚姻承诺无关,他/她们把相爱作为同居的最大动因,认为恋爱中的男女住到一起是理所当然的事情:“答应做我女朋友之后吧,就很自然地住一起了”(M-1990-22);“没什么考虑,恋爱了不就是要住一起了嘛”(M-1993-59)。

从由约会向同居转变的节奏来看,出于相爱动机的同居者与许多抱着结婚意图而开始同居的青年并无多大区别,从结识/表白到确立恋爱关系,再到步入同居,关系进展速度都有可能非常快(从一两个月到半年之内不等)。然而两者之间存在的明显不同是,前者仅仅把同居视为恋爱的“必要步骤”,住到一起来虽然也是因为感情,出于一种浪漫爱,但是同居的发生不是一段关系的转折点,也不意味着更大的关系承诺,没有人在进入同居时联想到以后的结婚(虽然最后有很大可能进入婚姻);而后者则坚信婚姻是同居关系的目标,是“奔着结婚去的”。

那时候她在东莞那边,我就说两个人关系定了嘛,就让她过来。因为她在那边也差不多,在哪上班都一样。……当时没有想别的,没有想以后要怎么样,就是比较好玩嘛。(M-1995-52)

先是微信上聊了几天,然后他从深圳过来看我,都看对眼了吧(大笑),就说不走了,正好我们厂也在招人……开始没想过嫁给他,就觉得自己出来上班了,可以交男朋友嘛,一般都是出来了就好交男朋友。(F-1995-02)

在我们的样本中,男性受访者提到相爱是同居原因的可能性远远大于女性。但是进一步的分析显示,在把相爱动机和同居关系开始时的年龄关联起来时,因相爱而住在一起的流动青年,进入同居时的年龄基本上都没有超过20岁(仅1位男性被访者是22岁),最小的只有16岁,“还小”“还早”“年轻”之类的词语是他/她们频繁提及的当初没有考虑结婚的原因。

刚从学校出来,都很年轻嘛,一般是想着先玩个几年,结婚啊成家啊这些事情还早着呢,玩个一两年再说吧。(M-1995-52)

那会儿我才十五六岁,还那么小,哪会想到要结婚什么的,就是喜欢他,想跟他在一块儿。(F-1997-16)

这或许表明,尽管男性比女性更有可能受爱情的激发而同居,但这种性别差异更多地发生在年纪尚轻之时。随着开始同居时的年龄增长,男性和女性一样,结婚动机占居主导,正如前面的分析,时间成本成为男性不得不考虑的因素。

年龄摆在这里呀,到年龄了肯定是希望结婚才会走到这一步。不像十七八岁、二十来岁的时候,喜欢了就在一起,不喜欢了分开,因为还年轻嘛,不会耽误什么。(M-1994-43)

此外,有一位男性被访者提到,婚姻机会多会增加男性在“随便谈谈看看”的恋爱中发生同居行为的可能性,而不需要以结婚为前提。

就是随便谈谈看看,有感觉了就在一起。我身边朋友都这样,接触了感觉好,一般就会住一起,不会说要很认真很正式的那种才这样,男的不会在意那么多的,女孩子可能要保守些……不担心找不到,周围女孩子有很多,外地女孩子一般都喜欢找江浙这边的,我们这里男孩子结婚不急的,想找都找得到,晚点没什么。(M-1993-83)

这位男性被访者的言论似乎表明,男性对同居的态度更趋开放和自由,“不会在意那么多”。然而,真正要体现在行为上离不开对现实情境的评估——“周围女孩子有很多”,有充足的婚姻机会。

(四)影响同居决策的现实因素:便利、经济考虑、意外怀孕

大多数被访者在访谈中会直接或间接地表示,同居决策在一定程度上受到诸多现实原因的影响,并因此而加速或是推迟了同居。大体上,流动青年同居者提及的现实因素可归纳为三个方面:便利、经济考虑和意外怀孕。

首先,在关系之外的同居考虑因素中,“方便”“不麻烦”“省事”——我们称之为便利的原因,是受访者最常提及的推动向同居转变的现实考虑。被访者强调同居带来的便利集中在两个方面。

一是同居使两人的见面和相处更为方便,有更多的时间在一起。

很多时候我休息的时候他上班,他休息的时候我上班,两个人就偶尔见见,后来我们租个房子就方便多了。(F-1992-29)

我上班的话不可能周末休息,很少,一般是轮休,常规的法定节假日我们也没有,前面不在一起时见面比较少,因为时间上没那么方便。(M-1993-37)

见面和相处上的便利在受访流动青年的同居决定中如此突出,并不令人意外。在我们的样本中,仅少数人的工作时间属于“朝九晚五”“做五休二”,其余像制造行业的受访者,包括生产线工人和办公室行政人员,经常因为赶工期或赶订单,需要连续多天加班至晚上十点、十一点;而服务行业受访者,如美容美发师、餐饮服务员、商场营业员,往往正常下班时间就在晚上九点、十点,周末和节假日的工作更为忙碌。工作时间长、倒班、加班、周末不休息的情况,使流动青年情侣们很难在下班之后进行正常的约会,同居就成为与恋人见面和相处最为便利的途径。值得注意的是,在赵璐访谈的高学历城-城流动青年群体中,为了见面相处的便利并没有被视为同居中的一个重要考虑因素[25],这表明受制于现实情境,未婚同居发挥的功能可能会因不同青年群体而有所不同。

二是同居可能带来居住上的便利。因为流动、工作变动而带来的居住变动和需求,比如,一起外出打工、一方前往另一方的工作地以及辞职后从宿舍搬离,在流动青年中都是较为常见的生活经历。在这些情况下,同居很可能是满足居住需求的便利途径。

过年的时候都回来了嘛,就一起商量找工作,谈着谈着就说愿意到一起去嘛,就一起出去了……当然是一起租房子……更方便一些。(M-1997-28)

我之前在机场那边做事,那边不做了,宿舍也就不好住了,他就说让我搬到他那里去,因为另外找也很麻烦的。(F-1998-62)

其次,一些男女受访者表示同居的决定受到了经济因素的影响,但对于经济原因如何影响到同居进程,男女的陈述表现出明显差异。女性被访者更有可能因为经济上的考虑而加速(至少是按正常节奏)同居,对这些女性而言,同居有时是一种经济上的必要,原因在于她们或是辞职后再找一份新工作需要时间,或是就业机会不足,甚至是暂时不想工作,同居让她们免于担忧无收入来源之后的生活问题。

从下沙那边辞职之后过来就住一起了,因为这边那时候没有那么发达,找工作的话,只有电子厂什么的,工作时间也很长,很辛苦,而且我体质不是很好。我过来的时候,那时候我一直都没有怎么上班,都是他养我的。(F-1991-25)

男性则恰恰相反,他们常常出于经济考虑而推迟同居。对流动青年男性,尤其是“住宿舍”的男性而言,在同居之前往往会评估和权衡自己是否负担得起在外租房的费用。因为工作不稳定、房租较高而工资相对较低或者是希望节省开支,一些男性会选择推迟进入同居。

我们前面没住一起,大概有两年多吧,都是住宿舍。(为什么呢?)那时候我自己有创业的想法,这样的话可以给我省下一笔资金,我可以作为一个启动资金……一直到了2013年的5月份吧,那个时候我们才决定租房同居的。(M-1990-46)

我那会工作不是很稳定,因为想趁着年轻多积累一些经验,不同的工作都去试一试嘛,住宿舍没有那种压力。(M-1995-84)

虽然有少数男性被访者提到同居有“省钱”目的,但他们强调的是为了减少女友的花费,而不是自己的:“她当时和别人合租,我就说让她搬过来,因为她没必要再花那个钱。”(M-1995-07)此外,男性普遍持有负担同居生活的开支是男性责任的观念,“不用她的钱”“当然我来付”“男人养家很正常”,几乎没有人明确表示期待女友共同负担房租和生活费用(尽管同居期间很多人的女友实际上分担了部分开支)。显然,男女受访者关于经济考虑的言论表明了一种性别角色分工的规范:同居过程中应该由男性承担主要(甚至全部)的经济责任。有关性别角色态度的研究表明,丈夫承担主要养家责任的传统性别分工规范在中国社会持续存在[39](P 123),我们的调查结果似乎意味着,这种性别分工规范同样存在于同居关系之中。

最后,有少数女性还讲述了意外怀孕对同居选择的推动。在怀孕之前,这些女性或是因为“还算不上正式的交往”而没想过同居,或是因为一些现实条件的限制,诸如“住外面太贵了”“我俩上班不在一个区”“他当时和父母住在一起”,而与男友分开居住。直到发现怀孕之后,她们与伴侣随即进入共同生活。

他父母也在这里,他当时和父母住在一起,我觉得这样住过去不太好……我怀孕了,他又说让我住过去,他父母也劝我住过去。(F-1993-09)

前面也想过租房子,但我俩上班不在一个区,那会他也没车,地铁至少2小时,还要再转公交,想想也没那个必要。……知道我怀孕以后吧,他立马在网上搜我这边的房源,然后就找到了这个房子。(F-1992-94)

尽管在我们的样本中,没有男性受访者提到他们的同居受到怀孕事件的推动,但这些女性的话语表明,意外怀孕通常会激发男女双方的同居动机。

需要指出的是,上述现实因素,无论是便利、经济考虑,还是意外怀孕,并不是单独对同居决策发生影响,也不是推动同居的首要动因。在提到现实因素的男女受访者中,有超过三分之二把结婚意图和订婚视为同居的第一位原因。例如,离开原来的打工地去往对方工作的城市/区、一起外出或是为了有更多见面和相处时间而租房同住,通常有一个前提条件,即认为对方是未来结婚对象或者是两人已订婚。

我们的关系就是很稳定了,是想朝着结婚的方向走的,要不然的话不会想着一起过来的。(F-1991-33)

都觉得对方是过日子的人,才会希望在一起多接触。(M-1994-80)

意外怀孕之后的同居,更是因为有婚事已定这个前提条件,先住在一起是出于孕期照料:“知道怀孕的当天就告诉父母了,两边家里都知道了,然后就说赶紧结婚。”(F-1992-94)“就是决定结婚要这个孩子,我才住过去的……我那时反应很大,住宿舍不方便。”(F-1996-05)

四、结论与讨论

近年来,未婚同居现象在中国社会显著增加,但对于年轻人为什么同居,恋情进展到何种阶段开始同居,同居之前考虑的因素有哪些,性别是否以及如何影响年轻人的同居决策,研究还非常有限。本文基于对94名具有当前和过去同居经历的“90后”乡-城流动青年的深入访谈,从性别视角分析了同居者从恋爱向同居转变的过程,对年轻人同居背后的动机、意义及其性别差异进行了初步探讨。

研究发现,绝大多数受访者的同居发生在恋情发展到有结婚打算甚至是有婚姻承诺(订婚)之后,同居是为了进一步增进感情,是为结婚做准备的一个阶段,而不是通过同居来挑选合适的结婚对象。这一结果与赵璐对高学历城-城流动青年的研究结论基本一致[25],同居者普遍感知且认同结婚规范压力,把同居视为婚姻的前奏。但是,我们并不认为,乡-城流动青年有把同居当作“延迟传统婚姻规范的一种特殊形式”的倾向,他们在有结婚打算后先同居而不是立即结婚,不是出于希望“拥抱同居生活的状态”,而是因为结婚不是“想结就能结”的,从有结婚打算到婚礼举办,中间有一系列准备工作要做。对乡-城流动青年而言,结婚前的准备除了两人情感上的、年龄上的(等待达到“领证的年龄”)之外,可能更为重要的准备工作是:婚事取得父母同意,双方父母就彩礼金额、房子买在哪里等问题协商一致,男方完成彩礼支付和婚房准备,这些工作都需要时间来完成,且花费的时间长短不一。但同居不需要这些条件,因而很容易在有结婚打算之后就开始。当然,更为重要的是,社会对婚前性行为日趋宽容的态度,促进了乡-城流动青年把同居视作结婚准备过程中预期的一部分,开始时间的早晚只不过基于现实情境而定。

研究还发现,虽然乡-城流动青年男女都更倾向于在有结婚意图和结婚计划之后同居,背后的制约机制除了共同面临的结婚规范压力之外,也还存在一些性别化的因素。对女性来说,从约会向同居的转变在一定程度上还受到道德规范的约束,她们面临“随便”与人同居的社会污名和在未来的关系发展过程中被男方(及其家庭)“看轻”的风险,因而通过在同居之前确认对方的承诺水平,或是获得父母对恋情的支持,来提高同居行为的社会合法性和正当性。对男性来说,同居决策则往往还受到经济成本和时间成本的制约。一方面,传统的性别角色分工规范延伸到同居关系之中,男性被认为应当承担主要(甚至全部)的经济责任,例如负担房租和日常花费。受制于经济成本,男性尽量避免在没有结婚可能的情况下进入同居,甚至在有结婚承诺之后,他们还可能因为工资不高或不稳定、房租太贵、希望节省开支等经济原因,推迟从宿舍搬离到外面租房同住的时间。另一方面,农村婚姻市场的变动和男性遭受婚姻挤压的境况影响到流动青年男性的同居决策,他们更有可能担忧一旦恋爱对象无意与自己结婚,同居将“耽误”他们的婚配机会,加大成婚难的风险。在本文的研究中,那些感知到老家“女孩少”和“单身汉多”的男性,特别是其中年龄稍大的男性,对时间成本的担忧使他们只有在认为恋情稳定地朝结婚方向发展时才有动力进入同居,以进一步推动关系向婚姻转变。

最后,尽管研究结果是基于选定的乡-城流动青年同居男女,但样本同时包括了正在同居、已由同居进入初婚以及同居后分手三类同居者,因而,本文的初步探索有助于更为深入地理解年轻一代流动青年的同居发展过程,以及可能存在的性别化特征。研究的结果表明,乡城流动青年普遍将同居视为“婚姻的前奏”,要进一步判断他们的未婚同居行为对其家庭形成的影响,未来需要关注以结婚为目标的同居是否会走向婚姻、在何时以及何种条件下会走向婚姻以及是否存在性别差异。