小学体育与健康课程中“课课练”体适能训练模式的构建

凌俊杰

【摘要】在“立德樹人,健康第一”的指导思想下,体适能训练有效地促进学生身体素质的发展。本文利用文献资料法,对体适能概念、研究现状、分类等内容进行归纳整理,在新课程改革的指导思想下,对“课课练”的练习模式进行分析与讨论,构建适合小学体育与健康课程体适能训练模式。

【关键词】体育与健康课程;课课练;体适能

青少年体育活动作为国家政策广泛关注的对象,青少年体质则是政策的实施重心。国务院印发的全民健身计划(2016-2020)、《关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》、体育局印发的《青少年体育十三五规划》等政策文件从学校着手,真抓实干地提高青少年体质。体适能在新一轮课程改革中并未大力推广,我国对体适能方面的研究不多,小学体适能导入课堂的研究更是甚少。本文试图从体适能训练模式与中小学体育课程改革两个层面展开分析,找出两个层面的契机与结合点,进一步深化体育课堂“课课练”的训练模式。探究体适能如何改善小学生体质,为小学体育课程改革提供理论依据。

一、体适能的概述

1.体适能发展历程

在20世纪60年代的美国开始研究体适能,也是最早进行体适能训练国家,体适能最先研究的是智力低下的儿童,对改善心理有较好的作用,随后便提出用体适能来反应青少年体质标准。二十世纪末我国越来越多的学者对体适能进行研究,各大体育院校对体适能这一热潮展开应用,一度出现了专门的大学课程,例如,上海体育学院所著的《体适能评价学》和《体适能评定理论与方法》被各大体育工作者接受。体育课程改革也在慢慢趋向于体适训练的模式,正是学校良好的信息传递场所,可使学生形成正确的健身观念。体适能正在向学校慢慢渗透,新课程改革要做出相应的创新,体适能促使儿童生长发育、心理健康等一系列的作用。

2.体适能的定义

自国外开始对体适能进行研究的同时,产生了众多学者对体适能概念的争论,从国外的定义看来,国外对体适能的定义都离不开闲暇活动、体力活动、身体素质等方面。其中,2006年,美国运动医学学会撰写的《ACSM′S Guidellines for Exercise Testing and Prescription》(第七版)中写道:“Physical fintess是一个多维的概念,它被界定为人们拥有或获得的、与完成体力活动的能力相关的一组要素,包括技术相关组分、健康相关组分和生理组分。

从中国知网文献分析中看出,体育学术界研究少儿体适能从2003年开始。专门的体适能训练,能显著改善少儿平衡性、反应性、协调性。从国内对体适能的研究来看,对体适能的定义都离不开爆发力训练、速度训练、耐力训练、柔韧性训练及协调性训练等。从不同的方面对体适能进行定义,有着各个项目的深入研究。我国的《体育与健康》一书对体适能概念的定义为:“有足够的活力和精神进行日常事务,有足够精力享受余暇,应付突发事件,而不至过度疲倦”。而本文对体适能的概念界定主要为健康体适能训练。

3.体适能相关概念的关系

为健康体适能与运动体适能,而儿童体适能是指儿童身体适应日常生活、休闲娱乐和运动、应付突发事件和紧急情况,足以安全而有效的应付日常生活身体所承受的冲击和负荷而所具备的身体能力。本文着重研究小学阶段的健康体适能,构建适合小学体育“课课练”的结构模式。

二、体适能与课课练的融合关系

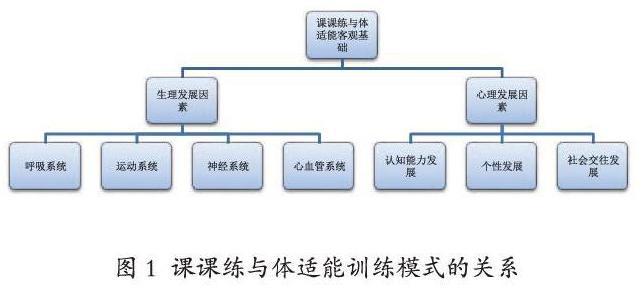

体育与健康课程标准指出要发展学生心理健康与身体健康为目的,体适能的训练模式正是如此。《运动解剖学》里面指出:青少年时期是人的心理素质与身体素质发展的敏感期。因此,在儿童时期进行体适能训练,无论是在心理或生理上的发展显得尤其重要。由此得出以下体适能与课课练依据(图1):

青少年时期实施体适能训练模式是敏感时期,此阶段的神经系统具有很强的可塑性,可进一步提高学生的协调能力。体适能的另一个作用是发展小肌肉群,可预防运动损伤,大大减少运动事故。

三、体适能训练模式的构建

1.课堂构建体适能训练模式趋势

体适能训练对提高学生的部分身体素质有显著的效果,且较之常规体育课具有一定的优势,对三、四年级男女学生身体机能的发展具有显著性差异。该文还进行了项目性的研究,提出体适能对各个项目的影响。体适能训练模式的发展越来越受到体育教师的青睐,对体适能的展开有重要的意义。

2.体育“课课练习”内容的构建

体适能训练内容就是为了达到提高小学生身体素质、增强学生体质所选择和设计的练习形式。体育课部分中“课课练”以促进身体健康为目标,更注重身心健康,而不强调运动竞技水平的提高。每节体育课都安排了十至十五分钟的素质练习,各个年级构成的体适能内容与重点各不相同。因此,在内容结构上分为不同阶段。

根据校本课程开发的不同,可以根据学校特色来构建相应的训练模式。低年级学生注重韧带的拉伸与有氧耐力的适应性训练,以田径运动为基础,构造新的肌肉发展原则,以发展平衡力为主,加强小肌肉群力量为辅助,由此得出低年级学生应该遵循生理发展顺序原则(图2)。因此,构建出以下表1的训练模式。

从低年级发展而来的中年级学生,有了前一阶段的基础,身体机能掌握了一定的动作技术,以及相应的肌肉力量。从而产生了对运动项目的渴望追求,从单一的训练模式慢慢过渡到有针对性的训练手段。因此,根据此阶段学生生理发展条件,得出以下训练顺序要素。如表2。

高年级学生开始以个性发展为主,更多地想表现自己的想法,对于体能训练的目的更加明确。认知能力、社交能力、个性心理因素有了质的发展,帮助其本身认识新事物。因此,根据生理特征与心理特征的整合发展来看,得出以下理论依据框架(图3)。由此,根据高年级生长发育顺序,可以制定出相应的训练模式(表3)。

四、结语

体适能的起源与发展,都将通过传播来得到实践,在现行政策推行的阳光体育运动方面,真正做到改革的作用。建立各具特色的学校体适能训练模式,努力改变学生体质问题,真正做好课程改革的实践者。让小学生明确体适能训练对于身体素质提高的重要性,从而使小学生提高对体适能训练的兴趣,使小学生喜欢参与体适能训练,并能自觉对立地做体适能训练。

参考文献:

[1]香港体适能总会·体适能推广计划研究报告[DB/OL].中国知网http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-TYXK199703050.htm.

[2]贺际评,张信波,王兴.体适能研究现状探析[J].当代体育科技,2017(19):203-204.

[3]丁峰.体适能训练理论与健康指导[M].光明日报出版社,2016:04:20-29.

[4]杨晓艳.“体适能”训练对提高大学生灾难自救能力影响的分析[J].南京体育学院学报.