柴达木盆地西部构造演化与差异变形特征及对油田水分布的控制

王琳霖,于冬冬,浮 昀,严 敏

(1.中国石化 石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国地质科学院 矿产资源研究所,北京 100037;3.中国石油 长庆油田 第八采油厂 采油工艺研究所,西安 710018;4.中国石油 华北油田 勘探开发研究院,河北 任丘 062552)

柴达木盆地西部古近系—新近系是油气和富含多矿物元素油田水的重要发育层位。新生代以来,柴西地区经历了多期构造运动和复杂的构造变形,其构造演化对区域流体聚集、调整的控制作用长期受地质学者关注。前人针对柴西地区构造作用对油气藏的控制开展过相应分析,认为构造运动形成区域沉降与抬升差异,控制裂缝形成与演化、源储组合样式、圈闭规模与分布、晚期油气运移与输导体系[1-7],而针对构造演化对油田水的形成与分布的控制作用缺乏研究。因此,本文在前人研究基础上,分析构造演化及差异构造变形对柴西地区古近系—新近系油田水分布的影响,以期为高矿化度油田水富集规律和构造对流体运移、储集、改造的进一步认识提供依据。

1 地质概况

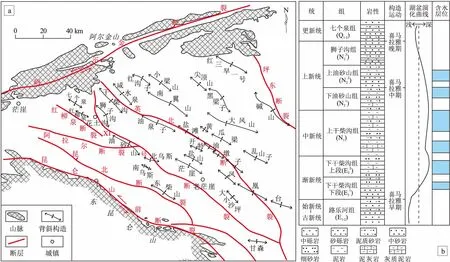

柴达木盆地位于青藏高原北部,盆地四周被阿尔金山、东昆仑山和祁连山所围绕。柴西地区受阿尔金断裂和东昆仑断裂走滑逆冲的联合控制,构造变形强烈,地貌形态复杂,以发育多个NW向的背斜和断背斜构造为主要特征[8-11],地面海拔约2 900~3 900 m(图1a)。在元古代结晶基底和古生代褶皱基底之上,柴西地区沉积了巨厚的中新生代地层,自下而上包括路乐河组、下干柴沟组下段、下干柴沟组上段、上干柴沟组、下油砂山组、上油砂山组、狮子沟组和第四系[12-15](图1b)。

2 柴西多期构造演化背景

新生代以来,受青藏高原隆升影响,阿尔金断裂和东昆仑断裂相继发生走滑挤压运动,柴西地区处于先拉张后挤压的区域应力背景下,呈现叠合盆地的特征[8]。不整合、生长地层等证据表明,柴西地区经历了喜马拉雅早、中、晚3期构造运动,经历了3个演化阶段,即:始新世—中新世早期断陷阶段、中新世中期—上新世早期拗陷阶段和上新世晚期—第四纪隆升剥蚀阶段。

古新世—始新世时期,青藏高原开始隆升,构造应力向北部传递,阿尔金断裂发生左行走滑[15-17],导致柴西地区向青藏高原北东方向逃逸,并于始新世末期发生走滑拉分作用。受拉张作用的影响,柴西地区在该时期发育断陷湖盆,持续到中新世中期。昆北断层和XI号断层下降盘的古近系厚度比上升盘明显增厚,呈现典型的正反转构造形态,指示了伸展环境下的正断层发育特征。

随着青藏高原陆内俯冲的加剧,中新世中期阿尔金断裂开始大规模的走滑活动[15-17]。东昆仑山前生长地层表明,东昆仑山也在此时开始向北逆冲[18],柴西地区由之前的拉张应力转变为NE-SW向的挤压应力,早期正断层在应力反转过程中发生逆冲断层位移,前期形成的断陷湖盆逐渐萎缩,进入拗陷演化阶段。

上新世晚期发生喜马拉雅晚期运动,此时阿尔金断裂发生更加强烈左行走滑运动,东昆仑山和祁连山向盆内强烈逆冲,柴西地区受NE-SW向的挤压应力的控制[19],前期断裂逆冲作用明显加强,形成了大量的NW-SE向背斜构造,如南翼山、尖顶山、狮子沟、油砂山等[20],挤压和走滑叠加应力导致柴西地区复杂的构造格局。

图1 柴达木盆地西部构造分布(a)与新生界综合地层柱状图(b)Fig.1 Tectonic units in western Qaidam Basin (a) and comprehensive stratigraphic column of Cenozoic (b)

3 差异构造变形特征

3.1 分带差异变形

受喜马拉雅多期构造运动的影响,柴西地区形成了数条NW-SE向大型逆冲断裂带,主要有昆北断裂、XI号断裂、英北断裂等,它们控制了柴西地区的构造格架[3,21]。从地貌形态和地下构造样式来看,柴西地区的构造变形具有明显的分带特征,从南至北依次分为柴西南构造带、英雄岭构造带和柴西北构造带(图2)。

(1)柴西南构造带:该构造带南邻祁漫塔格山,北部以XI号断裂为界与英雄岭构造带相隔,地表海拔2 900~3 500 m,第四系覆盖严重,少见隆起构造[22]。深部发育昆北断裂、阿拉尔断裂等多条大型断裂,形成了典型的断阶构造,上盘基底埋深800~2 600 m,下盘基底埋深4 000~6 000 m,并向盆内逐渐变深[23]。该带以挤压构造样式为主,主要为基底卷入型逆冲断层和相关褶皱。

(2)英雄岭构造带:该构造带夹持于XI号断裂和英北断裂之间,整体为一大型隆起构造,地表剥蚀较严重,下干柴沟组—第四系地层均有出露[22],其中包括狮子沟、干柴沟、咸水泉、油砂山、油泉子、开特米里克等多个次级背斜构造。该带发育盖层滑脱型和基底卷入型2大类挤压构造,靠近阿尔金山前发育正花状构造。

(3)柴西北构造带:该构造带位于英雄岭北侧,西北部为阿尔金断裂,东部为一里坪凹陷,地面海拔相对较低,出露上油砂山组、狮子沟组和第四系地层[22]。与英雄岭构造带相比,该带变形程度较弱,发育高角度基底卷入型断层,构造样式包括背冲断块、断层转折褶皱等,以多个雁列式排布的NW-SE向背斜和断背斜构造为主要特征。

图2 柴达木盆地西部地质简图(a)及分带差异变形特征(b)Fig.2 Geological map (a) and zonal differential deformation (b) of western Qaidam Basin

3.2 局部分层差异变形

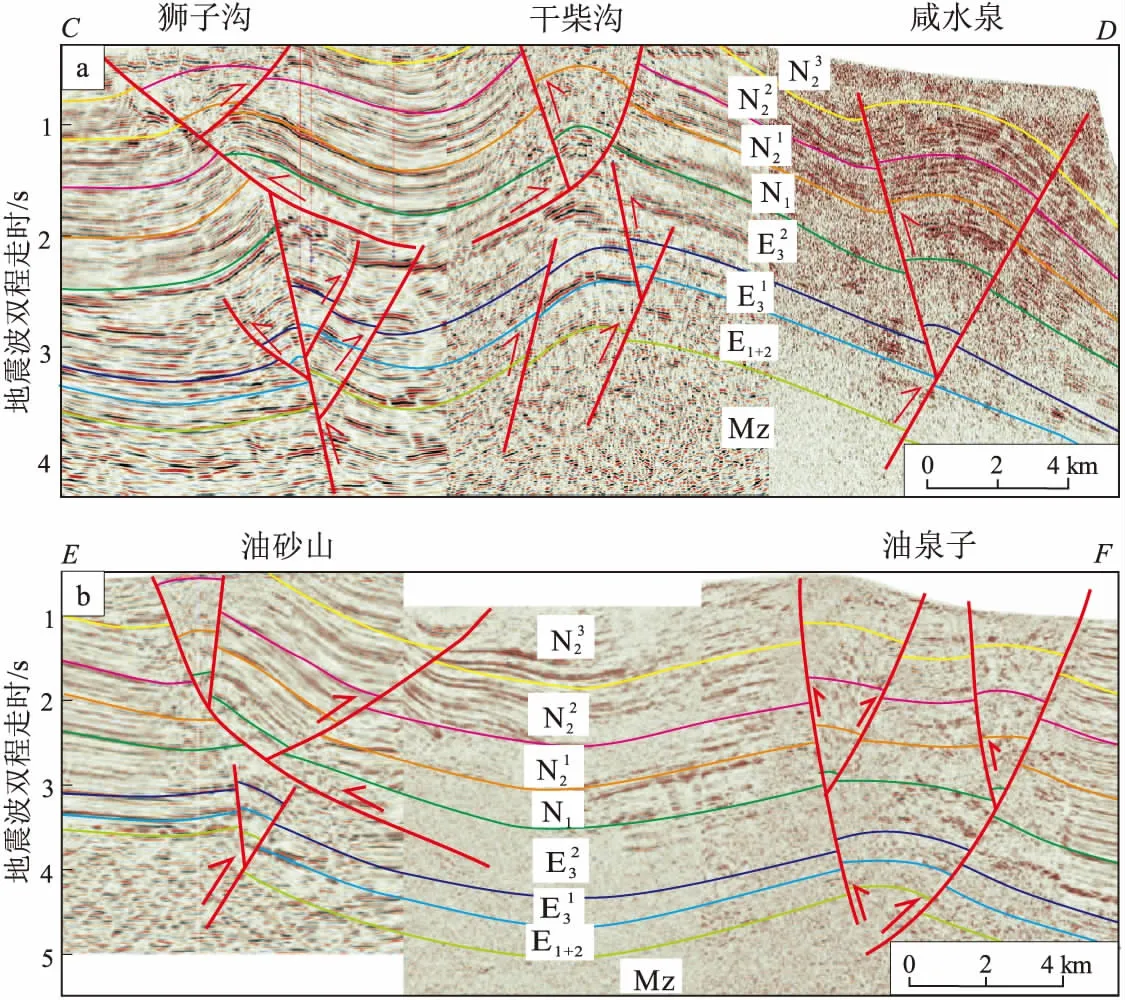

滑脱层的存在是造成分层差异构造变形的主要因素,一般滑脱层由具有较强塑性的岩层构成,例如盐岩、膏岩、泥岩、泥灰岩等。该类软弱岩层受到构造作用容易发生流动,造成滑脱层上下岩层表现出不同的变形特征[1,24]。地震资料证实,柴西地区并不存在区域性滑脱层,仅英雄岭构造带的狮子沟、干柴沟和油砂山构造受滑脱层影响,呈现分层差异构造特征,而其他构造变形无明显的垂向分层现象。英雄岭地区滑脱层为下干柴沟组上段地层,主要由膏岩和盐岩构成[25-26]。地震剖面显示狮子沟、干柴沟和油砂山构造浅部发育盖层滑脱型构造样式,主要为背冲断块,主断裂滑脱消失在下干柴沟组上段地层中,深部发育基底卷入型构造,以正反转构造和花状构造为主(图3)。

4 古近系—新近系油田水分布特征

岩心、薄片观察结果显示,柴西地区古近系—新近系油田水的储集空间类型主要有孔隙型和裂隙型2种。裂隙型储集层岩性以湖相细粒沉积物为主,包括碳酸盐岩、泥岩和混积岩等,储集空间主要为断裂和褶皱形成的构造裂缝。其中高角度裂缝占多数,储集物性较差,属于低孔低渗储层,在英雄岭和柴西北地区分布广泛,如南翼山和狮子沟构造下干柴沟组(图4a-e)。孔隙型储集层主要受沉积相控制,山前冲积扇、三角洲和滨浅湖滩坝砂岩、含砾砂岩和泥质砂岩中孔隙较发育。储集空间以粒间孔为主,其次为次生溶孔,储集物性较好,是柴西南地区的主要储集类型(图4f)。

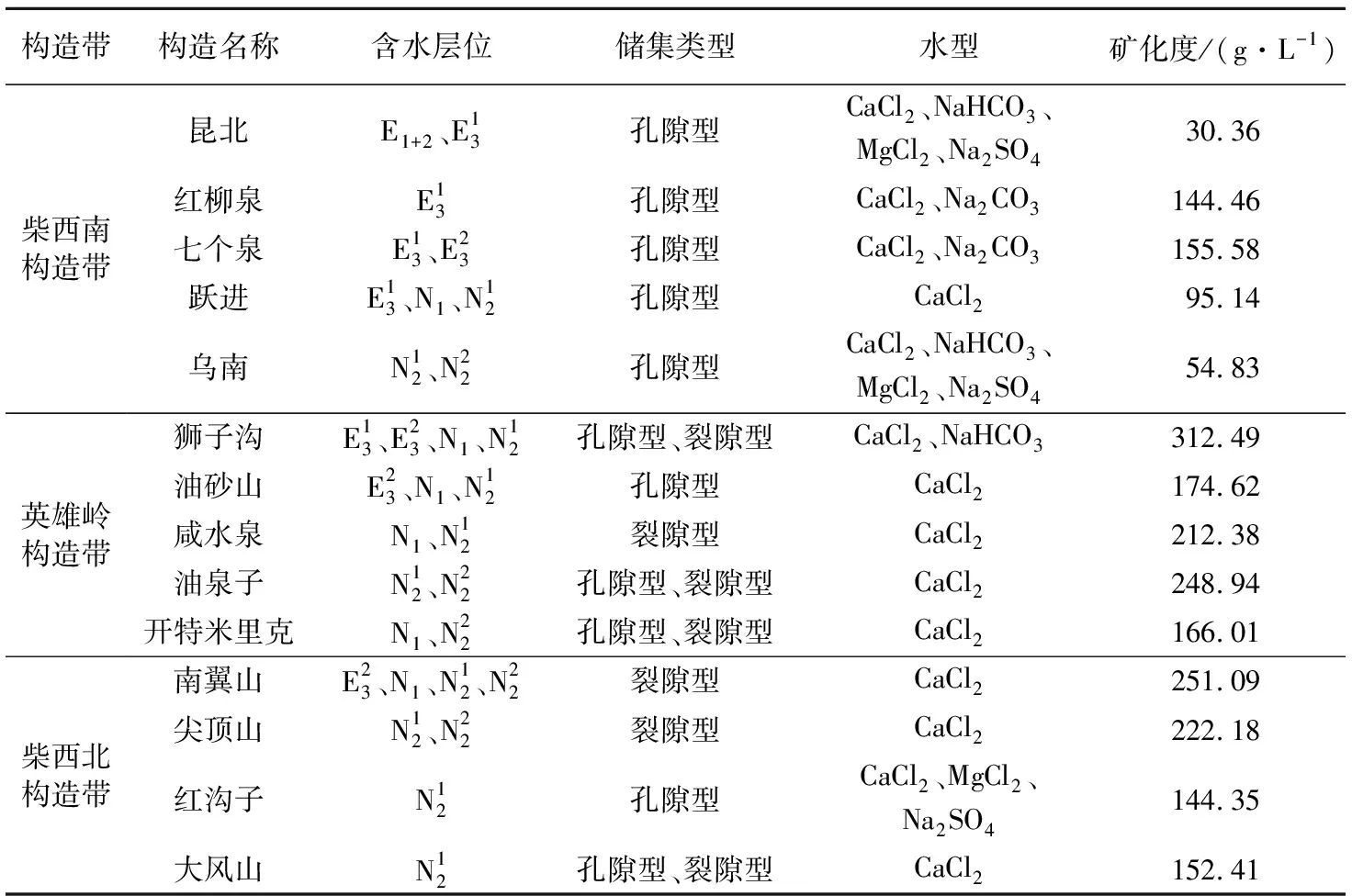

柴西地区多个次级构造内古近系—新近系发育丰富的油田水,不同构造内含水层位和水化学特征差别较大(表1)。柴西南构造带内含水层主要为下干柴沟组下段,其次为上干柴沟组和下油砂山组,水化学类型多,矿化度分布在30.36~155.58 g/L之间。英雄岭构造带内油田水主要赋存在下干柴沟组下段、下干柴沟组上段、上干柴沟组和下油砂山组,油田水矿化度普遍较高,变化范围在166.01~312.49 g/L之间。柴西北构造带也是油田水较为富集的区域,水型主要为CaCl2型,主力含水层为下干柴沟组上段、上干柴沟组、下油砂山组和上油砂山组。

5 构造对油田水分布的控制

从古近系—新近系油田水的分布特征来看,不同构造带和层系内油田水富集程度不同,与差异构造变形具有耦合关系。其中,分层差异构造变形导致古近系—新近系油田水垂向的差异分布。英雄岭构造带的狮子沟和油砂山构造下干柴沟组上段发育膏盐岩层,其不仅可以充当滑脱层来控制上下构造形态,同时可以作为良好的盖层,将油田水分隔为盐下和盐上两套系统。而英雄岭其他构造由于缺乏膏盐岩层的遮挡,深部地层水受压力作用沿断层上涌,在上干柴沟组、下油砂山组和上油砂山组地层中聚集。

图3 柴达木盆地西部次级构造变形特征剖面位置见图2a。Fig.3 Characteristics of secondary tectonic deformation, western Qaidam Basin

图4 柴达木盆地西部古近系—新近系油田水储集空间特征

Fig.4 Characteristics of reservoir porosity in Neogene-Paleogene, western Qaidam Basin

表1 柴达木盆地西部古近系—新近系不同构造带油田水分布特征

分带差异变形控制了油田水储集类型、矿化度和水化学类型的分布。柴西南受昆北断裂、阿拉尔断裂等大型断裂控制形成断阶构造,在河流—三角洲沉积背景下,断层控制的断背斜、断鼻构造以及沉积砂体形成了众多岩性圈闭、岩性—构造复合圈闭,以孔隙型储层相对发育为主要特征[23]。同时,受盆地边缘构造位置和多条断至地表的深大断裂影响,大气降水对油田水形成混合稀释,因此柴西南构造带内古近系—新近系油田水矿化度相对较低、水化学类型复杂(表1)。英雄岭构造带和柴西北构造带受挤压作用影响,在喜马拉雅构造运动晚期形成多个次级背斜构造、断背斜构造,发育大型构造圈闭和大量的裂缝型储层,为油田水汇聚提供了有利的储集条件。此外,构造位置上靠近湖盆中心,大量的蒸发盐和泥质岩沉积也为油田水进一步封闭演化提供了条件。

新生代以来不同构造演化阶段对柴西地区古近系—新近系油田水的分布格局具有重要作用。喜马拉雅早期运动在柴西地区产生拉张应力,受数条正断层控制,柴西地区的英雄岭一带发育断陷湖盆,形成了有利的蓄水构造。同时正断层通常为沟通基底的深大断裂,作为深部富含多矿物元素的热水上涌的通道,为油田水的汇聚与运移创造了条件。喜马拉雅中期运动导致挤压应力在柴西地区占据主导,开始进入弱挤压演化阶段,沉积中心向北东方向迁移,为前期地层水提供了封闭的演化环境。喜马拉雅晚期运动对柴西地区的重大影响不仅体现在构造变形上,对油田水的富集成藏也具有深远影响。该时期强烈的挤压作用造成柴西地区快速隆升,背斜和断裂进一步发育并最终定型。此过程中伴生了大量构造裂缝,已经封存的原始油田水在压力作用下通过断裂向构造高部位的裂缝中运移。

6 结论

柴西地区受喜马拉雅早、中、晚3期构造运动影响,经历了始新世—中新世早期断陷阶段、中新世中期—上新世早期拗陷阶段和上新世晚期—第四纪隆升剥蚀阶段3个构造演化阶段。总体呈现南北分带、局部分层的差异构造变形特征,古近系—新近系油田水分布与差异构造变形具有良好的耦合关系。英雄岭和柴西北构造带晚期形成的构造裂缝为油田水富集提供了空间;膏盐岩层的存在控制了油田水的垂向差异分布;多期构造演化是控制柴西地区油田水差异分布的主要因素。喜马拉雅早期运动形成的有利蓄水构造和沟通基底的深大断裂,为油田水的汇聚和进一步演化提供了条件;晚期构造运动增加了裂缝储集空间,控制了油田水进一步富集和调整。