莺歌海盆地新近纪以来古构造地貌恢复

肖坤泽,童亨茂,杨东辉,3,李绪生,范彩伟,张宏祥,黄 磊

(1. 中国石油大学(北京) 油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;2.中国石油大学(北京) 地球科学学院,北京 102249;3.河北省地震局 承德中心台,河北 承德 067000;4.中海石油(中国)有限公司 湛江分公司,广东 湛江 524057)

莺歌海盆地油气资源非常丰富[1-2]。已有的勘探成果表明,莺歌海盆地新近纪以来沉积了3大套泥岩,即三亚组上段、梅山组上段和莺歌海组下段,其中三亚组上段泥岩和梅山组上段泥岩是良好的烃源岩,生烃潜力巨大[3-4],但对烃源岩的分布特征和规律的认识,目前还没有明确。

烃源岩的形成和分布受沉积环境的控制,古构造和古地貌形态是控制沉积相发育的主要因素,要进行烃源岩分布特征和规律的研究,必须对古构造和古地貌形态进行恢复。前人对盆地(包括莺歌海盆地)古构造和古地貌的研究方法主要包括2大方面,即利用钻井资料的单井分析方法和利用地层厚度资料的区域分析方法。单井分析方法包括古生物化石[5-6]、元素比值法[7-8]、古海岸位置标志[9-10]、沉积标志及成因相[11]、伽马能谱测井信息[12-13]、化石群的分异度[14-15]等分析方法。这些研究方法的共同点是要通过岩心采样进行分析,但由于海洋钻探成本高,尤其取心成本更高,且通过取心获取的样本数量十分有限,特别是烃源岩主体发育的凹陷区钻井更少。因此,受钻井数量、取心井段等限制,单井分析方法难以包括整个盆地范围,且效率较低。

地层厚度分析法是根据不同地层的厚度来确定相应沉积时期的构造地貌(包括古水深)。这一方法的前提条件是沉积作用是在基底沉降完成后。实际上,一旦基底发生沉降,就会产生沉积作用,是边沉降边沉积的过程,显然上述假设前提不成立。因此,地层厚度分析法是比较粗略的定性方法,只能作为参考。因此,探索一种相对科学的区域古地貌分析方法,在油气勘探中有着广泛的理论和应用价值。

目前,构造对沉积有控制作用已得到公认[16-17],构造—古地貌的耦合关系也是研究领域的热点[18-19],但从构造变形出发定量研究古水深的变化很少有文献涉及。童亨茂等[20-21]通过对渤海湾盆地南堡凹陷详细的构造解剖和沉积充填的耦合关系研究发现,在区域构造应力体制(构造作用的方式和方向)保持不变的情况下,构造变形(包括断层性质、断层活动量等)及其盆地的基底沉降表现出很好的继承性,其控制的古地貌也是继承性演化;而当构造应力体制发生变化时,构造变形就发生突变(如南堡凹陷拾场次凹沙河街组二段上、下部地层厚度产生了“跷跷板”式的变化)[20],其控制的古构造地貌也会发生突变。

按照上述思想,利用莺歌海盆地新近纪以来构造演化的研究成果,用单井确定的古水深、现今海水深度、全球海平面变化规律和不同阶段陆坡坡折带位置(莺歌海盆地陆坡产生以后)、地层厚度等作为约束条件,不同阶段分别采用“将今论古”和“比例补偿”的思想和方法,从构造角度恢复莺歌海盆地裂后不同阶段的古构造地貌(古海水深度)。

1 盆地区域地质背景和新近纪构造应力体制演化

1.1 区域地质背景

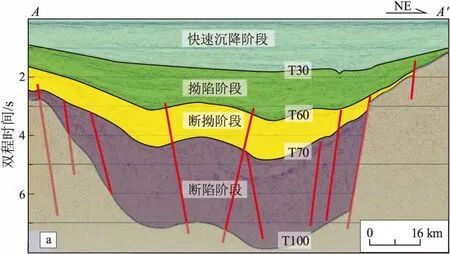

自新生代以来,在南海扩张过程中,南海北部地区形成了一系列裂陷型盆地(北部湾盆地、珠江口盆地、琼东南盆地、莺歌海盆地等),莺歌海盆地就是位于南海北部大陆架西区的新生代沉积盆地之一[22]。莺歌海盆地总体呈菱形,沿北北西向展布(图1),油气资源非常丰富[1-2]。莺歌海盆地总体经历裂陷(断陷和断拗)、拗陷和快速沉降3个大的构造演化阶段,T60之后,盆地总体为拗陷特征(图2,表1)。新近系拗陷构造层几乎没有断层发育,加上是海相沉积环境,古构造地貌形态主要受控于海水深度。新近纪以来,莺歌海盆地沉积了三亚组、梅山组、黄流组和莺歌海组等4套地层。已有的勘探成果表明,其中的三亚组和梅山组是良好的烃源岩,具有巨大的生烃潜力[3-4]。

图1 莺歌海盆地区域构造纲要 据参考文献[23]修改。Fig.1 Tectonic units of the Yinggehai Basin

图2 莺歌海盆地构造演化阶段划分 剖面位置见图1AA’ 。Fig.2 Tectonic evolution stages of Yinggehai Basin

表1 莺歌海盆地构造演化阶段

Table 1 Tectonic evolution of the Yinggehai Basin

1.2 新近纪构造应力体制演化

红河断裂从陆地向海域延伸进入莺歌海盆地,是对盆地的形成和演化起重要的控制作用[2]的主控断裂系。自新近纪以来,莺歌海盆地总体表现为受热冷却控制的拗陷沉降,断裂基本不发育,特别是晚中新世(10.5 Ma)以来,整个盆地内部几乎没有断裂活动,故无法利用断层来进行构造应力体制演化的分析,需要通过综合分析的方法来实现。

杨东辉等[23]利用“构造控制沉积、沉积反映构造”的思想,在莺歌海盆地三维地震资料系统解析的基础上,对T27界面上、下地层厚度存在“跷跷板”式的变化、盆地沉积中心的迁移特征、沉积速率的变化、陆架—陆坡间的坡折带发育、微小断裂的特征以及底辟构造等方面综合研究,确定莺歌海盆地新近纪以来构造应力体制的演化(表1),具体表现为:(1)莺歌海盆地红河断裂带的左旋走滑运动停止于T40界面(10.5 Ma),之后断裂活动几乎停止;(2)T40~T30(10.5~5.5 Ma)是构造变形的平静期,不同区域表现为相对均匀的沉降和沉积作用;(3)T30~T27(5.5~2.4 Ma)为左旋走滑活动向右旋走滑活动转换时期,不同区域沉降和沉积作用无显著变化;(4)T27~T20(2.4~1.9 Ma),构造应力体制发生根本性改变(从左旋走滑转化为右旋走滑),右旋走滑活动开始,并控制底辟构造带的形成,T27界面之上,坡折带开始发育;(5)T20(1.9 Ma)至今,右旋走滑活动逐渐减弱。

据杨东辉等[23]的研究成果,新近纪以来,莺歌海盆地的构造应力体制的演化虽然可以划分为多个阶段,但应力体制只在中新世后(5.5 Ma)发生了一次质的变化,而在其他时期只是量变,即莺歌海盆地在中新世(23.0~5.5 Ma)、上新世至今(5.5~0 Ma)这2个时期内,应力体制均无明显变化。

综上所述,按照“构造控制沉积”的原则和思想,可确定莺歌海盆地在中新世(23.0~5.5 Ma)、上新世至今(5.5~0 Ma)这2个时期之间,古构造地貌发生根本改变,而分别在2个时期内,呈现继承性演化。根据这一认识,对莺歌海盆地新近纪以来古构造地貌的恢复需要对中新世和上新世以来这2个阶段分别进行研究。

2 古构造地貌的恢复

2.1 上新世至今

整个上新世时期,莺歌海盆地内的构造应力体制无明显变化,地貌也表现为继承性演化,盆地总体处于快速沉降阶段。通过对地震剖面的系统分析,该时期盆地内在T27反射界面之上属于被动大陆边缘,发育陆架—陆坡坡折带(图3)[23],陆架—陆坡之间的坡折分布对地貌起主要的控制作用。由于物源供给一直十分充足,陆架—陆坡坡折带不断向盆地东南方向(外海方向)迁移(图3),最终迁移出莺歌海盆地。

陆坡坡折指示大陆架向大陆坡发生转折的位置,是浅海和半深海的分界点,在不考虑海平面升降的情况下,一个区域内坡折处的海水深度总体保持一致[24]。故不同阶段古坡折带所在处的古海水深度被认为大体也保持一致。因此,随着坡折带的迁移,地理上同一位置的古海水深度随之变化,同时坡折作为陆架向大陆坡发生转折处古海水深度的标志点。上新世以来,莺歌海盆地地貌形态总体是向南倾斜的大陆边缘,格局变化不大,变化主要表现在坡折带的位置不断迁移(图3),导致具体位置(如图3中的点W处)海水深度的变化:(1)在T23界面之下,位于陆坡上,属于半深海;(2)在T23界面之上,位于陆架上,属于浅海;(3)随着时间演化,海水深度不断变浅。

图3 莺歌海盆地T27界面之上陆架—陆坡坡折带特征 剖面位置见图1的BB’,据文献[23]修改。Fig.3 Continental shelf-slope break belt above T27 seismic reflecting interface in Yinggehai Basin

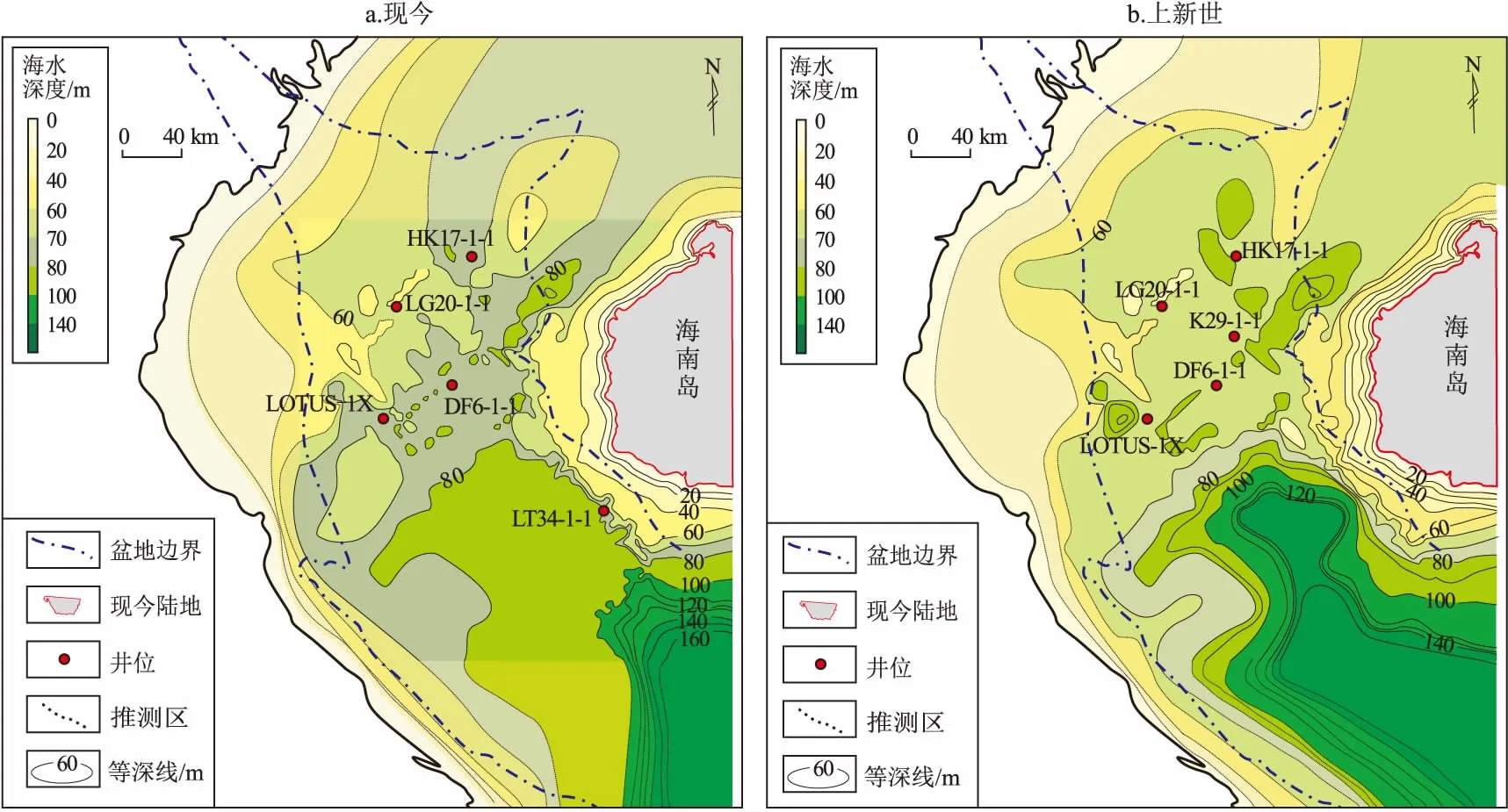

本文首先应用地震资料和地震波在海水中的传播速度,编制莺歌海盆地区现今海底的等深图(图4a),在此基础上,采用“将今论古”的方法,恢复上新世至今的古海水深度(图4b)。

按照上述认识,本文恢复莺歌海盆地晚上新世以来的古海水深度的基本思路如下:

(1)上新世以来构造变形具有很好的继承性,古构造环境(古海水深度)演化也应该具有很好的继承性,主要体现在海水深度变化趋势、海湾形态、古海水深度等值线趋势等基本相似;

(2)晚上新世时期,莺歌海盆地开始发育陆架—陆坡坡折带。假定坡折带所处的古海水深度大体一致,再按现今坡折带的海水深度和不同时期古坡折带的发育位置进行对比推演;

(3)现今琼州海峡(海头北断层所在区)表现为相对局部的沉陷区(图4a),是断层活动的结果。因海头北断层上新世以来一直活动,推定其在此期间一直控制琼州海峡的地貌。

按照上述思路,结合全球海平面升降的变化,可以确定莺歌海盆地区晚上新世以来不同时期、具体位置的古海水深度,并恢复莺歌海盆地2.4 Ma时期的古水深(图4b)。由于该时期断裂很不发育,古海水深度分布图即可代表古构造地貌图。

对比2.4 Ma时期和现今的古海水深度(图4)发现,莺歌海盆地现今海水深度与晚上新世古海水深度的变化趋势基本一致,均是从北到南逐渐加深,开始时缓慢加深,越过坡折带后开始迅速加深。

2.2 中新世(23~5.5 Ma)时期

根据上述分析,莺歌海盆地在中新世时期与现今的构造应力体制明显不同,因而,中新世与现今的地貌格局也完全不同,“将今论古”方法在中新世不适用,必须另辟蹊径。

本文在恢复莺歌海盆地上新世古地貌过程中发现,其地层厚度与古海水深度具有紧密的关联(图5,图4b),因此可以通过建立地层厚度与古海水深度的关系(“比例补偿”)对莺歌海盆地中新世古地貌进行恢复。

2.2.1 “比例补偿”的概念

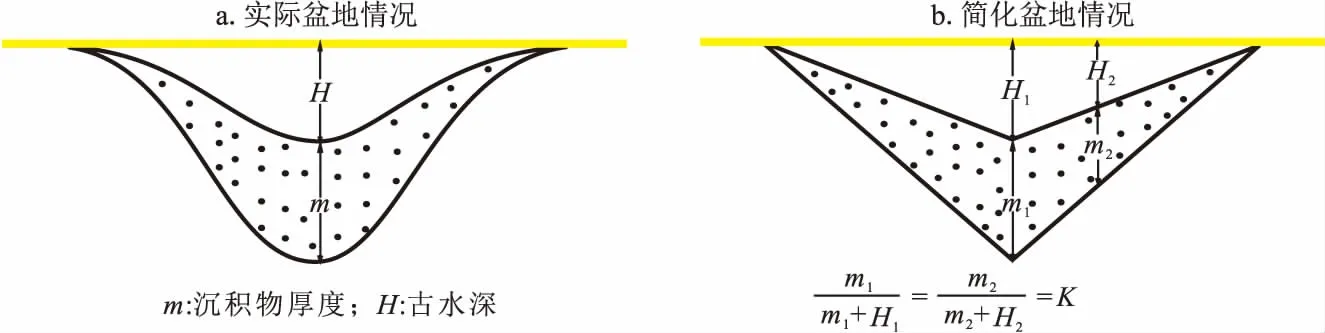

“补偿”是沉积学上用来描述一定时期内沉积充填量(Vs)和可容空间(Va)相互关系的概念:(1)Vs=Va为补偿;(2)Vs

图4 莺歌海盆地现今(a)和上新世时期(b)海水深度Fig.4 Seawater depth of present day (a) and during Pliocene (b) in Yinggehai Basin

图5 莺歌海盆地莺歌海组地层厚度Fig.5 Stratigraphic thickness of Yinggehai Formation in Yinggehai Basin

通过对莺歌海盆地地震资料的系统分析,晚上新世以来,地震剖面清晰地记录陆坡坡折带的位置(图3),不同时期的古海水深度由此可以得到比较精确的恢复。对比上新世时期古海水深度(图4b)和沉积厚度(图5),发现沉积物的厚度与海水深度存在明显的正相关关系:古水深越大的区域,沉积物厚度总体也越大,盆地古水深分布与地层沉积厚度分布形态大体一致,董刚等[25-26]也有类似的认识。为此本文提出“比例补偿”的概念。

“比例补偿”是属于欠补偿的一种方式,具体是指某一地区内,不同位置的沉积充填厚度与基底的总沉降量成正比,即:K=m/(m+H),其中,K为比例补偿系数,m为沉积物厚度,H为古水深,m+H为基底总沉降量(图6)。在“比例补偿”的情况下,盆地中沉降幅度最大的地方沉积物堆积最厚,水深最大,且沉积中心和沉降中心、古水深中心一致。在确定比例补偿系数K和沉积物厚度m后,古水深就可定量预测:H=m(1-K)/K。在考虑压实的情况下,沉积物厚度m值发生变化,比例补偿系数K值随之变化,但古水深H保持不变。因此,按“比例补偿”预测古水深不用考虑压实作用。

在比例补偿的情况下,利用沉积物厚度预测古水深的方法,本文称之为“比例补偿”法。当K=1时,“比例补偿”转化为补偿,因此,补偿可以理解为比例补偿的特殊情况。

2.2.2 利用“比例补偿”法恢复古海水深度

在中新世时期,莺歌海盆地尚未发育陆架—陆坡坡折带,此时莺歌海盆地虽有海水覆盖,但从大地构造上划分它属于陆内坳陷,与现今渤海湾盆地情况类似。由于周缘大部分是陆地,物源比较充足,包括北部物源(主要通过红河输入),西部物源(来自越南)和东部物源(来自古海南半岛),“比例补偿”法的适用条件比较容易满足。

为了检验莺歌海盆地在中新世时期是否符合比例补偿的条件,本文选取钻至中新统(有岩心)、并对经过古水深研究的5口井(LOTUS-1X、HK29-1-1、DF1-6-1、LG20-1-1、LT33-1-1)进行比例补偿的分析(表2)。结果表明,莺歌海盆地在中新世大体符合比例补偿的条件,为此,可应用“比例补偿”法恢复莺歌海盆地中新世的古海水深度。

表2 莺歌海盆地中新世时期古海水深度与地层厚度的关系

图6 莺歌海盆地古海水深度与沉积厚度关系Fig.6 Relationship between paleo-seawater depth and sedimentary thickness in Yinggehai Basin

综上所述,古海水深度恢复需要利用沉积物的厚度和比例补偿系数2个参数。莺歌海盆地主体部分有地震资料覆盖,地层厚度是在地震资料构造解释的基础上,通过残余厚度图的编制获得。虽然莺歌海盆地莺西斜坡区和西北的河内凹陷区缺乏地震资料,但为了盆地的完整性,在仅有少数几条地震剖面的情况下,根据莺歌海盆地构造变形和规律进行了推测。

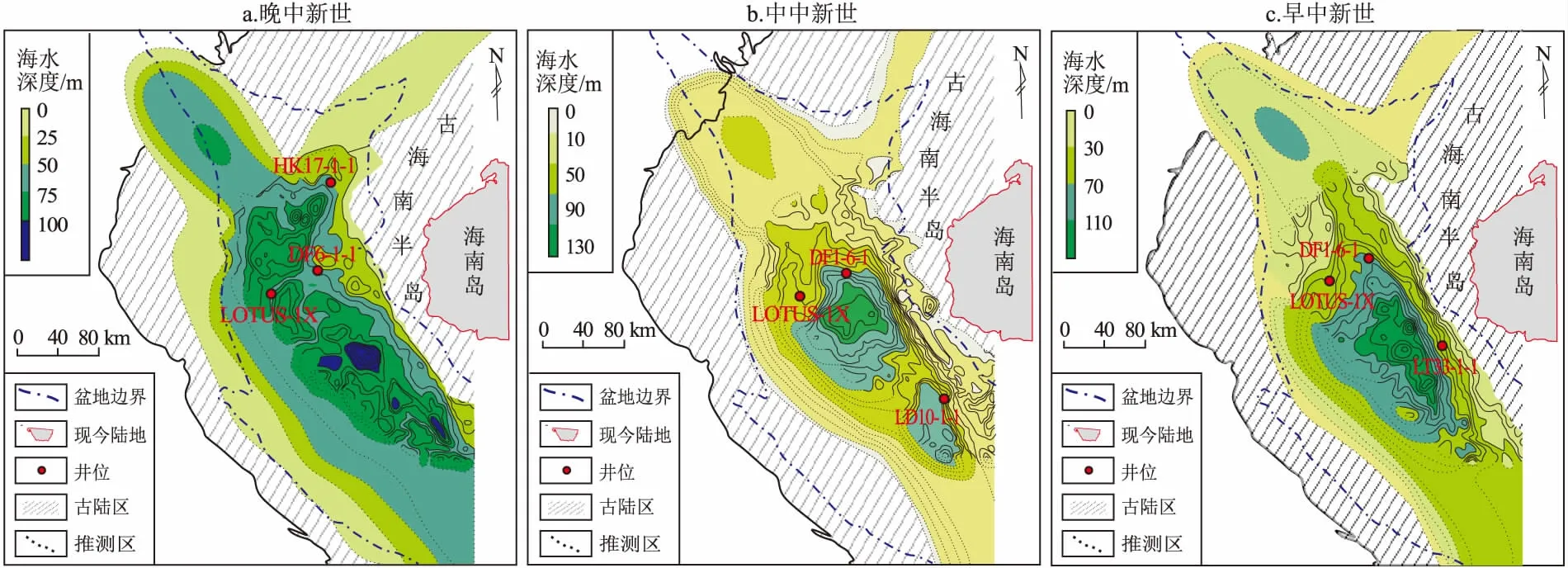

中新统的不同层段(三亚组、梅山组和黄流组)的比例补偿系数,是通过5口井(LOTUS-1X、HK29-1-1、DF1-6-1、LG20-1-1、LT33-1-1)的比例补偿系数计算求平均值后得到。结果表明,三亚组、梅山组和黄流组时期“比例补偿”系数K分别约为10/11、18/19和15/17(表2),从而确定三亚组、梅山组和黄流组时期古水深与地层厚度的比例系数[H/m=(1-K)/K]分别约为1/10、1/18和2/15。这样,利用地层厚度图及古水深与地层厚度的比例系数,恢复中新世时期的古地貌,分别制作莺歌海盆地黄流组(图7a)、梅山组(图7b)、三亚组(图7c)沉积时期古海水深度分布图。

2.2.3 中新世不同阶段古地貌特征分析

从图7可以看出,三亚组和梅山组沉积时期,莺歌海盆地形成了一个局部与外界连通的半封闭海湾环境,与外界交流有限,容易形成还原环境,对有机物的保存和烃源岩的发育十分有利;盆地东西两侧均为缓斜坡,东侧略陡,往中心方向深度不断增加;黄流组沉积时期,海湾环境开始向外开口,总体由西北向东南倾斜的地貌结构出现雏形,但在一定程度上还保持半封闭海湾沉积环境,与外海的连通不太通畅。

从水深角度分析,梅山组沉积时期深度最大,其次是三亚组,黄流组沉积时期深度相对最小。三亚组和梅山组时期盆地的地貌结构(水深分布)比较相似,均是盆地中央深凹带水深最大,向边缘逐渐变浅;黄流组时期地貌结构发生比较明显的变化,水体从盆地中央深、四周浅的地貌结构,转化为总体向东南倾斜、中间深两侧浅的槽谷形态。

从周缘陆地分析,中新世时期与现今的陆地分布存在很大的差异,主要表现为:(1)海南岛与陆地相连,为半岛(本文称之为“古海南半岛”,见图7),海南岛此时还未形成;(2)与现今的海湾相比,形态上要狭窄很多。

3 讨论

3.1 “比例补偿”法的适用性问题

在碎屑物源相对充足的情况下(如陆内和大陆架地区),“比例补偿”式的沉积充填总体符合碎屑沉积有“填平补齐”趋势的物理原理,结果容易造成可容空间(基底沉降和海(湖)平面上升的结果)大的区域,接受的沉积充填量就相对较大。因此,推断在陆内和大陆架地区符合“比例补偿”式沉积充填的可能性比较大。

当然,沉积充填要实现“比例补偿”,必须要有相对充足的物源供给。如物源供给严重不足,沉积充填就无法实现“比例补偿”,如陆坡以外的海洋区域(特别是大洋盆地),由于远离物源,虽可容空间很大,但由于没有充足的物源供应,沉积充填量就十分有限(“饥饿盆地”),不可能实现“比例补偿”,因此,陆坡以下的海洋地区不满足“比例补偿”的条件。另外,如果盆地只有非常少量的物源通道,沉积物长期在某一局部区域集中供给,会导致高于其他区域的均衡沉降,造成比例补偿系数K大于其他区域,结果也不太满足“比例补偿”的条件,如大河流入海的三角洲地区。

图7 莺歌海盆地晚中新世(黄流组)(a)、中中新世(梅山组)(b)和早中新世(三亚组)(c)古海水深度Fig.7 Paleo-seawater depth in Yinggehai Basin during late Miocene (Huangliu period) (a), middle Miocene (Meishan period) (b) and early Miocene (Sanya period) (c)

在符合“比例补偿”的前提下,由于地层的厚度分布数据比较容易取得(通过地震反射资料构造解释),如再结合相应钻井的古水深研究成果,即可应用“比例补偿”法,预测整个区域不同时期的古水深分布,因此“比例补偿”法具有广阔的应用前景。当然,即使在陆内和大陆架,由于物源分布不均一,“比例补偿”法预测的古水深也会存在或多或少的误差。这个问题有待进一步深入探索。

3.2 “比例补偿”法的预测精度问题

根据上述分析,应用“比例补偿”法预测古水深可能存在误差。为了分析预测结果的误差情况,本文用中海油湛江分公司提供的8口井(LOTUS-1X、HK29-1-1、DF1-6-1、LG20-1-1、LT33-1-1、LD10-3-1、LD10-1-1、LD22-1-7)数据进行对比分析。这些井的古水深数据主要通过古生物(有孔虫)分析获得。对比结果表明,其中5口井(LOTUS-1X、HK29-1-1、DF1-6-1、LG20-1-1、LT33-1-1)数据与区域资料符合较好,但3口井(LD10-3-1、LD10-1-1、LD22-1-7)显示在黄流组和梅山组沉积时期处于半深海环境,水深均大于200 m,与预测结果存在很大的偏差。但本文认为,这种偏差不一定完全是“比例补偿”法预测造成的。

根据前面的分析,莺歌海盆地在中新世时期为大陆拗陷的构造环境(陆坡还没有开始发育,与现今的渤海湾盆地类似),从晚上新世开始(T27界面以上,即2.4 Ma以后)才发育大陆边缘。从全球现今陆内湖盆和内陆海湾的水深分析表明,只有裂陷阶段的湖盆(如贝加尔湖、东非裂谷区等)的水深可以超过200 m(东非裂谷区湖盆的最大水深一般为300~600 m,贝加尔湖的最大水深为1 620 m),处在拗陷阶段的陆内湖盆或海湾(如渤海湾)水深一般不超过100 m。因此推测,预测结果与LD10-3-1、LD10-1-1、LD22-1-7对比造成的偏差,有可能是井点的古水深研究结果存在误差(通过古生物和同位素研究得到的古水深也是有误差的)。

因此,恢复盆地古水深时,将“比例补偿”法、古生物法和同位素法等方法有机结合,相互校验,就可能得到相对准确的结果。

4 结论

(1)莺歌海盆地在中新世时期和上新世以来2个阶段,构造应力体制存在很大的差异,红河断裂系从左旋走滑转化为右旋走滑,导致古构造环境也存在很大差异,从中新世的陆内拗陷转化为上新世以来的被动大陆边缘。

(2)根据地貌发育的继承性原则和“将今论古”的方法,恢复了莺歌海盆地上新世至今的古海水深度,不同阶段的古地貌均是向外海敞开的浅海—半深海环境,期间坡折带位置不断向外迁移。

(3)中新统三亚组和梅山组沉积时期,莺歌海盆地是中央深、四周向盆地边缘逐渐变浅的半封闭海湾环境,容易形成还原环境,有利于有机质富集和烃源岩的发育。