川西北地区茅口组上部黑色岩系的层位、沉积环境及生烃潜力评价

胡朝伟,胡 广,张玺华,陈 聪,彭翰霖,高兆龙,廖志伟,庞 谦,游 杰

(1. 西南石油大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610500;2. 西南石油大学 中国石油碳酸盐岩储层重点实验室 沉积与成藏分室,成都 610500;3. 中国石油 西南油气田公司 勘探开发研究院,成都 610041;4. 重庆大学 资源与安全工程学院 煤矿灾害动态与控制国家重点实验室,重庆 400044)

四川盆地中二叠统茅口组是油气勘探开发的重要层系之一,勘探历史始于20世纪50年代[1]。当前,川西双探1、川中南充1、磨溪31X1等井在二叠系茅口组获得了高产工业气流[2-3],使得茅口组逐渐成为四川盆地油气勘探新热点。

前人研究表明上扬子台地北缘中二叠世可能发育相对深水的广元—巴中拉张槽[4]。台地内发育的拉张槽对区域油气资源分布有重要的影响[5-7],一方面是海槽深水区可能发育优质烃源岩,另外一方面是海槽两侧一般发育台缘相储层,较好的源储配置使得海槽一直是油气勘探的重点。例如四川盆地绵阳—长宁拉张槽内部沉积了一套巨厚的下寒武统烃源岩,而拉张槽边缘发育优质白云岩储层[7],中国石油在高石梯—磨溪地区获得了万亿级的地质储量,显示出巨大的勘探潜力[8-9];再如四川盆地二叠纪的开江—梁平海槽,槽内沉积以大隆组深水泥岩为主的烃源岩,台缘带生物礁为良好的储层,探明储量高达2 976×108m3 [6-7, 10]。由此可见,台内或台地边缘拉张槽对油气勘探意义重大。

前期针对川西北中二叠世海槽的研究主要侧重于海槽范围的初步刻画,但对海槽内部发育的黑色岩系生烃潜力还未展开系统研究。由于烃源岩生烃潜力直接制约油气田的形成及分布,在油气地质评价工作中意义重大[6-7, 9, 11-12],因此,明确海槽内部黑色岩系的生烃潜力显得尤为重要。

位于广元—巴中拉张槽内的西北乡剖面茅口组上部发育一套厚23.8 m的富有机质黑色岩系,岩性以灰黑色泥灰岩、页岩、硅质岩为主。通过野外产状初步判断该黑色岩系归属于茅口组,可能为潜在的烃源岩。本文对该剖面进行系统的牙形石生物地层、有机岩石学、有机地球化学分析,确定其层位归属,明确其沉积环境和生烃潜力,为川西地区的油气勘探决策提供依据。

1 地质背景及剖面介绍

1.1 地质背景

西北乡剖面位于上扬子台地北缘四川省广元市西北部(图1a),西邻龙门山造山带,北接米仓山构造带,东为大巴山推覆构造带(图1b)[13]。加里东晚期四川盆地形成大隆大坳的格局,总体呈现出西南高东北低特征[14],石炭纪后期的云南运动对于大隆大坳的格局进行填平补齐,形成了准平原基底[15]。二叠纪开始后,古特提斯洋的打开使研究区经受一次大规模的海侵,上扬子台地除北侧大巴山古陆、西北侧龙门山古陆、西侧康滇古陆和东侧江南古陆呈岛链或孤岛露出水面以外全被淹没,二叠纪早期广泛的海侵使下二叠统覆盖在石炭系、志留系等不同时代地层的不整合面之上[1]。栖霞期,海侵规模进一步扩大,区域上栖霞组岩性为黑色灰岩和生屑灰岩。中二叠世茅口期继承了栖霞期海侵的地貌,整体为碳酸盐台地相沉积,全区主要为石灰岩。茅口晚期,由于受到东吴运动的抬升作用影响,碳酸盐岩台地部分裸露于海面之上,茅口组顶部在全区广泛遭受剥蚀,茅口组地层厚度呈现出由东南向西北变薄的趋势[1, 14, 16-17]。

1.2 剖面介绍

西北乡剖面出露的茅口组总厚度为175 m,自下而上共分为3段(图1c)。茅一段层厚65 m,岩性由底部的黑灰色生屑灰岩、深灰色含生屑、砂屑灰岩逐渐转变为“眼皮—眼球”灰岩。茅二段总厚度为86.2 m,主要岩性为灰黑色泥晶砂屑、生屑灰岩。茅三段发育一套总厚度为23.8 m的黑色岩系。该套茅三段黑色岩系与下伏茅二段碳酸盐岩岩性差异明显,其下部主要为中薄层灰黑色泥质灰岩、黑色硅质岩、黑色页岩互层;上部为中薄层黑色硅质岩、黑色页岩互层(图1c,d;图2a)。总体上,该套黑色岩系与中下扬子地区茅口组等时异相的孤峰组较为相似[18]。

图1 川西北地区西北乡剖面地理位置、区域构造背景及地层柱状图 据文献[13]修改。Fig.1 Geographic location, regional tectonic setting and stratigraphy of Xibeixiang section, NW Sichuan

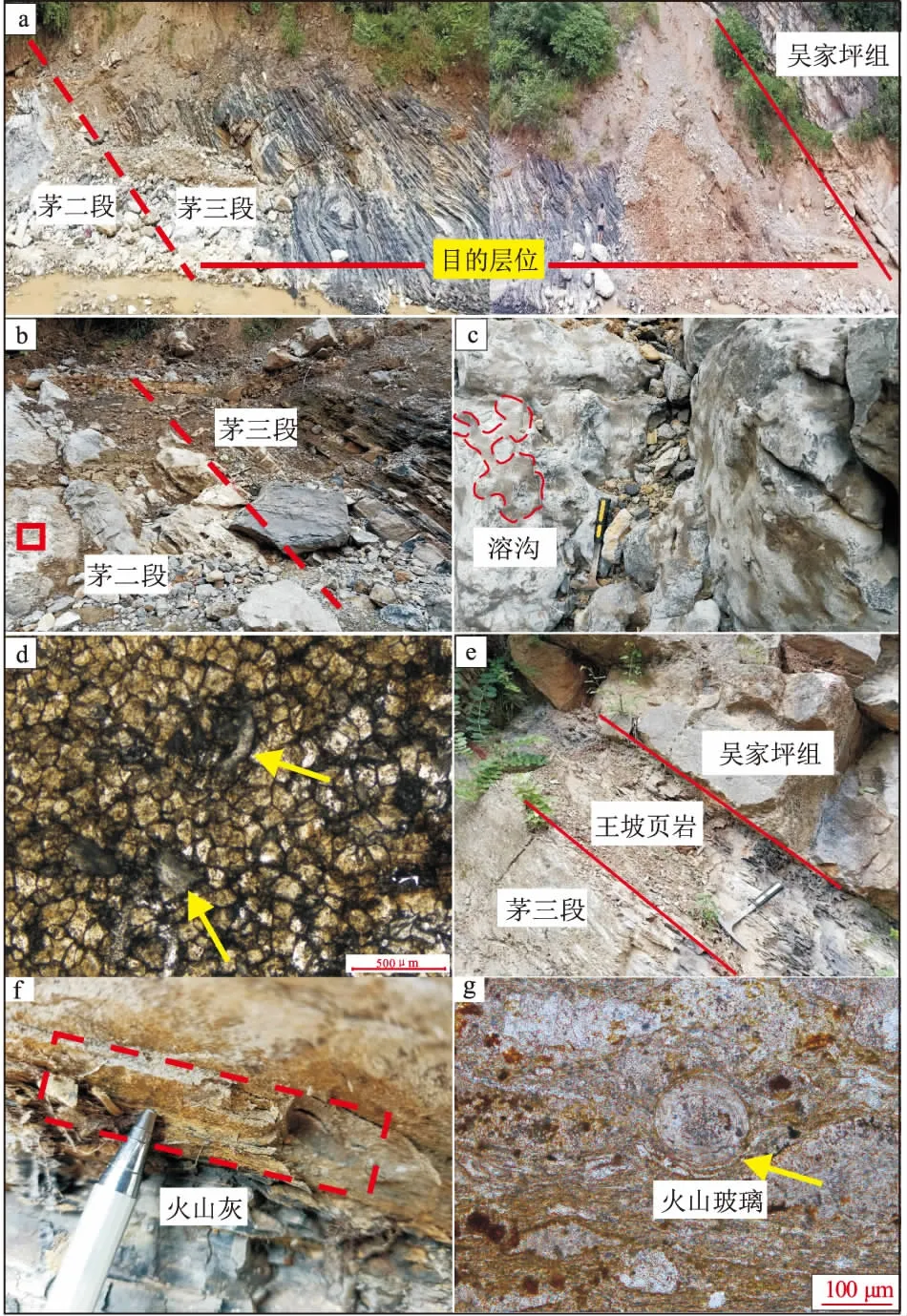

西北乡剖面茅口组上部黑色岩系出露完整,顶底界面清晰,与下伏的茅二段为平行不整合接触。茅二段顶部发育有大量溶沟(图2b,c),镜下可见溶沟内部发育自形程度较好的中晶方解石以及含有少量溶蚀残余颗粒,颗粒形态不规则,边缘呈明显港湾状(图2d)。该套黑色岩系与上覆王坡页岩整合接触(图2e)。该剖面王坡页岩总厚度0.45 m,岩性为黄—灰黑色极薄层泥页岩,含大量火山灰(图2f)。镜下可见直径为100 μm的椭圆状火山玻璃(图2g)。该层黄灰色含火山灰页岩与前人发现的茅口组灰岩与吴家坪组灰岩之间的王坡页岩岩性一致[19]。近年来,上扬子台地北缘众多地区均有王坡页岩的相关报道(例如广元、汉中),被认为是瓜德鲁普统与乐平统界线[20-22]。

2 实验样品与方法

本次研究主要包括牙形石生物地层、岩石学(普通薄片、成烃生物、镜质体反射率)以及地球化学分析(表1),样品分布见图1d。

牙形石样品分布于黑色岩系中部及上部,主要岩性为黑色硅质岩以及黑色页岩。分离方法和鉴定标准参考前人研究方法[23-24]。

成烃生物样品碎至直径0.5 cm,使用5 %的稀盐酸溶液除去碳酸盐,每隔2~3 h搅拌一次,直至固体颗粒完全消失,蒸馏水洗至中性。用HF溶解二氧化硅,每隔2~3 h搅拌一次,24 h后使用蒸馏水洗至中性,再用150μm孔径的滤网和75μm孔径的尼龙布过滤不溶性残渣,得到成烃生物样品;镜质体反射率(Ro)使用装有蓝紫色光源的Nikon显微镜在室内常温下进行,测定标准为《沉积岩中镜质组反射率测定方法:SY/T 5124—1995》。

表1 川西北地区西北乡茅口组上部黑色岩系样品及分析测试项目

注:编号XBX-YR样品为茅二段顶部疑是发育岩溶的碳酸盐岩;编号XBX-WP样品为王坡页岩。

图2 川西北地区西北乡剖面茅口组 上部黑色岩系野外及镜下特征

a.黑色岩系野外露头照片;b.茅二段顶部发育有溶沟,黑色岩系与下伏茅二段岩性差异明显,呈平行不整合接触;c.茅二段顶部发育大量溶沟(图b红框位置);d.溶沟内颗粒方解石,自形程度好,方解石颗粒间含少量港湾状溶蚀残余物质,黄色箭头指示(单偏光);e.黑色岩系与上覆王坡页岩整合接触;f.王坡页岩含大量火山灰;g.王坡页岩镜下呈隐晶质结构,圆球状火山玻璃周围环绕层状玻璃质(单偏光)

Fig.2 Field occurrences and microscopic characteristics of black rocks in upper Maokou Formation, Xibeixiang section, NW Sichuan

总有机碳(TOC)测定前将样品研磨至100目左右,用5%(体积分数)的稀盐酸处理24 h,离心、烘干,然后利用CS-230碳硫仪分析,测定标准为《沉积岩中总有机碳的测定:GB/T 19145—2003》,测定环境为常温常压。岩石热解在Rock-Eval VI型热解仪中完成,分析方法及标准参照《岩石热解分析:GB/T 18602—2012》。得到参数包括最大热解峰温(Tmax)、游离烃(S1)、裂解烃(S2)以及表示有机碳转化成CO2的S3。氯仿沥青“A”测定前将样品研磨至120目,用二氯甲烷与甲醇的混合溶剂(93∶7)索氏抽提72 h,获得氯仿沥青“A”,详细处理过程参照《岩石中氯仿沥青的测定:SY/T 5118—2005》。索氏抽提物过硅胶+氧化铝(2∶1)层析柱,将分离出的饱和烃进行气相色谱(GC)和气相色谱—质谱(GC-MS)分析。GC分析在HP-6890气相色谱仪上完成,GC-MS分析在Agilent 5973N色质仪上完成,实验参数和分析方法详见《气相色谱—质谱法测定沉积物和原油中生物标志物:GT/T 18606—2001》。

3 实验结果

3.1 岩石学特征

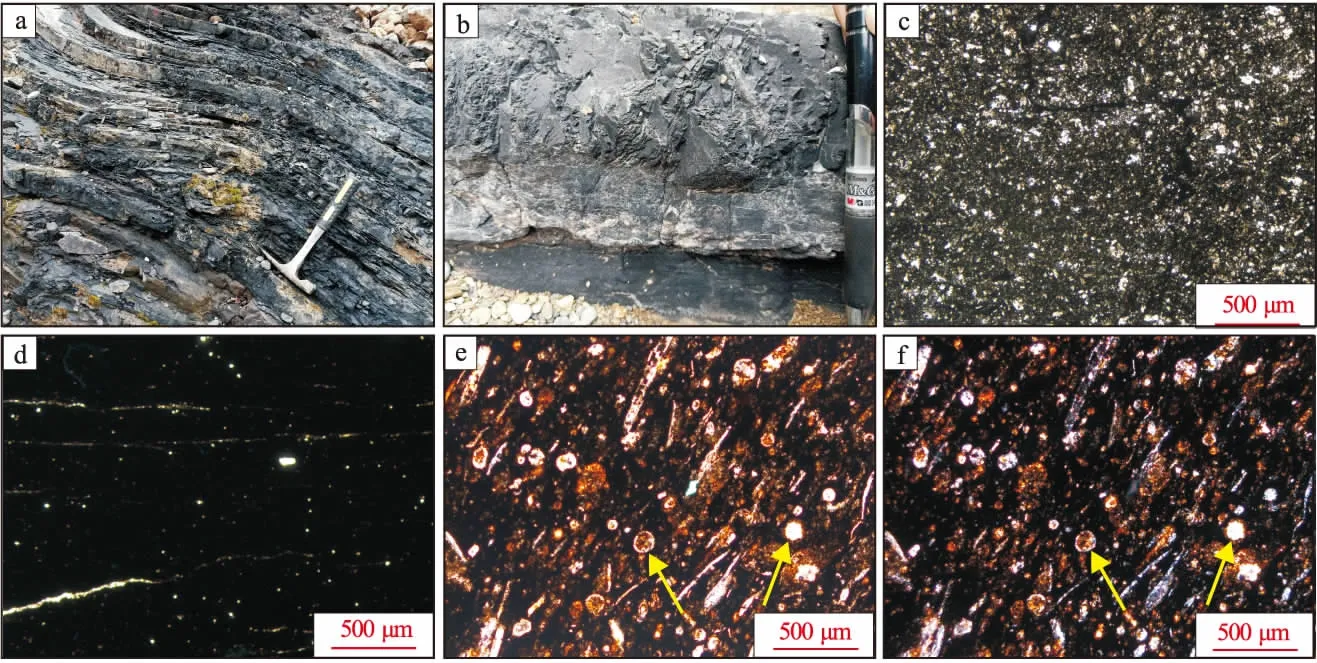

本套黑色岩系主要为灰黑色泥质灰岩、硅质岩及薄层页岩(图3a,b)。其中黑色泥灰岩单层厚度5~20 cm(图3a,b),镜下观察泥质含量约为40%,方解石含量约为60%。方解石颗粒自形程度较差,多为半自形—他形(图3c)。页岩为深黑色,单层厚度1~10 cm(图3a,b),见少量充填裂缝的方解石脉体(图3d)。硅质岩单层厚度10~20cm(图3a,b),镜下可见大量定向排列的放射虫,放射虫呈圆形、椭圆形,直径为20~100μm,形态较为单一,分异度低,外部无瘤状、刺状等放射性结构(图3e,f)。

3.2 有机岩石学特征

3.2.1 成烃生物

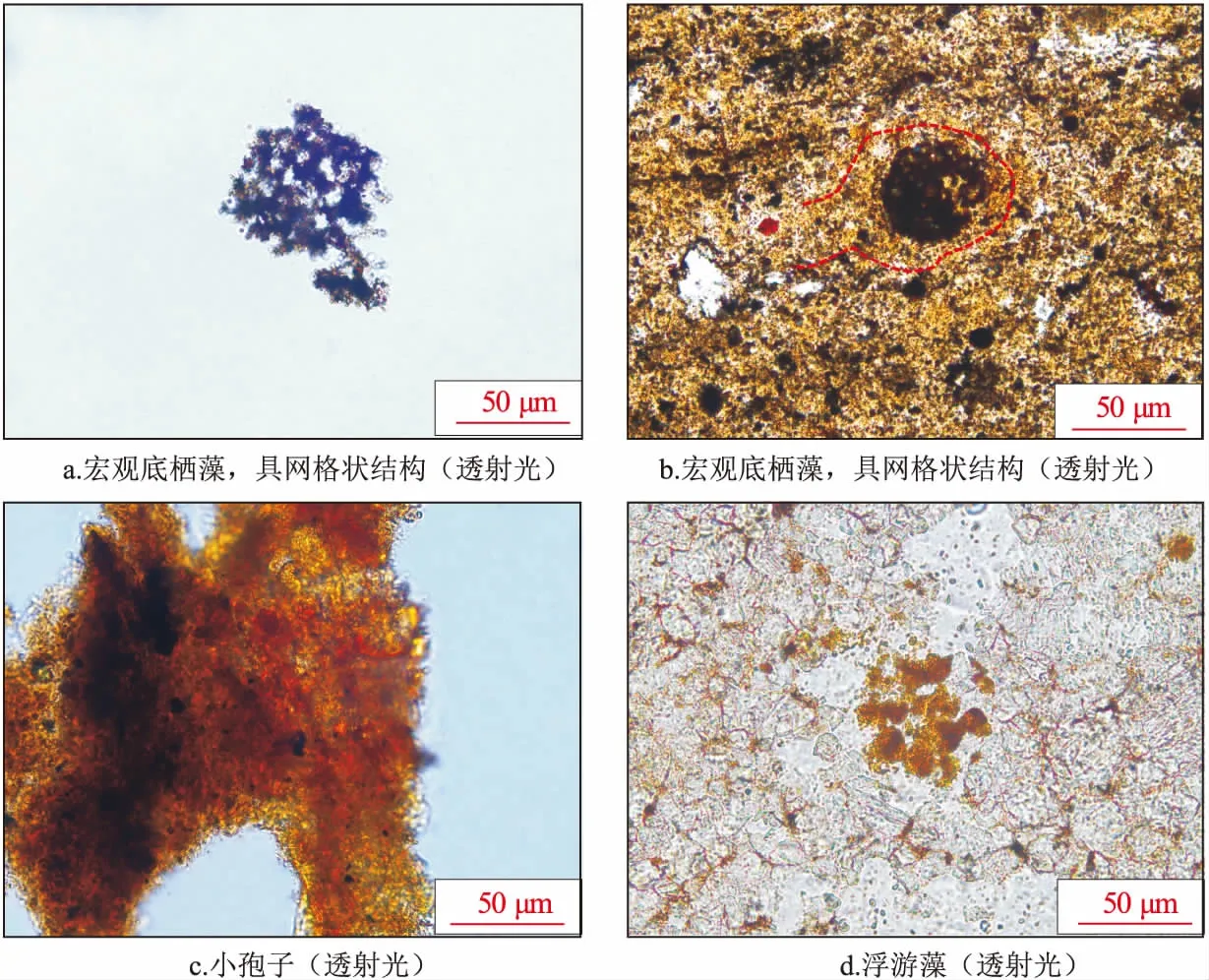

西北乡剖面茅口组上部黑色岩系中成烃生物类型主要为底栖藻以及少量浮游藻。

底栖藻为本套黑色岩系的主要成烃生物类型。镜下底栖藻碎片呈不规则网格状,网孔大小介于10~50 μm(图4a);部分样品可见保存较好的囊果以及分散的椭圆状果孢子(图4b,c)。囊果是底栖藻的雌性繁殖器,也是重要的识别标志,内部可见分散的球形果孢子。

该套黑色岩系中见到的浮游藻为以单细胞藻类为主。体型相对较大,直径10~20 μm。形态多样,有瘤面椭球状、光面椭球状等。总体边缘平整,内部无典型结构(图4d)。

3.2.2 镜质体反射率

根据样品镜质体数量,单件样品测试点数为16~30个(样品XBX-12除外),具体测试结果见表2。Ro范围为0.80%~1.40%,均值1.16%(表2)。其中,样品XBX-12测试点数较少,可能存在一定误差。

3.3 牙形石特征

本套黑色岩系自下而上共识别出3种典型牙形石(图5),特征如下:

Jinogondolellaprexuanhanensis,产出于黑色岩系中下部的灰黑色泥灰岩样品。主要特点为齿台狭长,弯曲度中等,前端和后部均匀收缩变窄。齿台后端窄圆,近脊沟较深,齿脊具有14~18个小齿,在齿台中后部较融合,小齿向前略微变高,且在前端变得更加分离。

Jinogondolellaxuanhanensis,产出于黑色岩系中部的黑色页岩样品。其主要特点为齿台窄长,中等程度弯曲,最大宽度位于后端1/3处,自此处齿台向后部逐渐收缩变窄,齿脊由18~20个小齿组成,中部部分小齿融合,齿台侧边缘上卷,主齿较小。

图3 川西北地区西北乡剖面茅口组上部黑色岩系岩石学特征

a.黑色岩系层厚薄,成层性、接触关系好;b. 黑色泥页岩、泥质灰岩、硅质岩互层;c.泥质灰岩,泥质含量高,方解石自形程度差(单偏光);d.黑色页岩,基本全为泥质,含少量裂缝,被方解石充填(单偏光);e,f.硅质岩中含大量定向排列的放射虫,黄色箭头所指(单偏光、正交偏光)

Fig.3 Petrologic characteristics of black rocks in upper Maokou Formation, Xibeixiang section, NW Sichuan

图4 川西北地区西北乡剖面黑色岩系成烃生物显微照片Fig.4 Micrographic photos of hydrocarbon-forming organisms in black rocks in upper Maokou Formation, Xibeixiang section, NW Sichuan

Clarkinapostbitterihongshuiensis,产出于黑色岩系顶部的黑色页岩样品。其主要特点为主齿比细齿略大,细齿几乎全部融合,前齿片比齿脊和细齿高,齿台后部较宽,在前部突然变窄、变低,侧部轻微拱曲。

3.4 地球化学特征

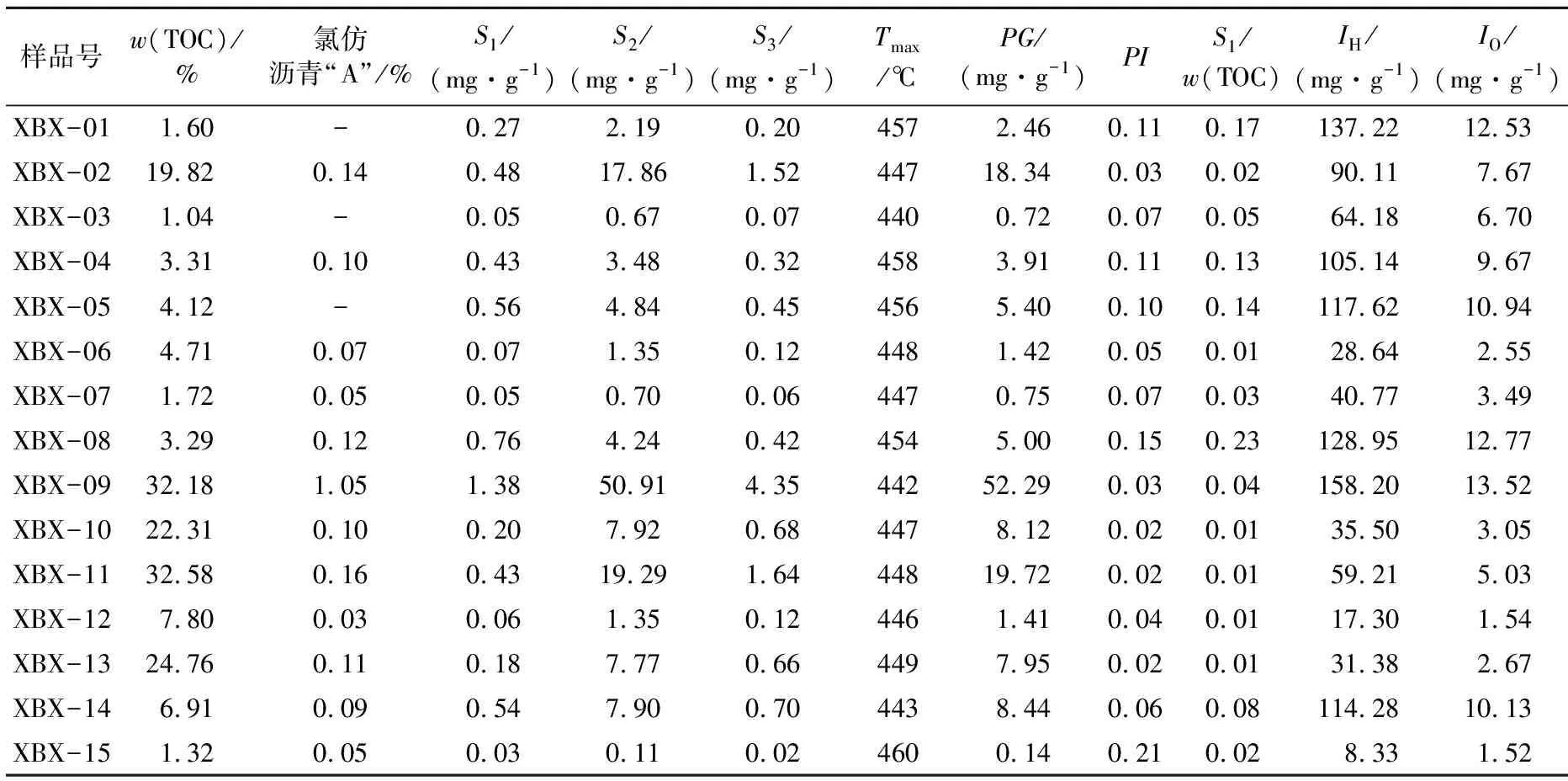

3.4.1 总有机碳及氯仿沥青“A”

总有机碳(TOC)和氯仿沥青“A”分析结果见表3。TOC含量变化范围为1.04%~32.58%,平均值11.16%。氯仿沥青“A”范围为0.03%~1.05%,均值为0.17%。

3.4.2 岩石热解

15件样品岩石热解(Rock-Eval)分析结果见表3。Tmax分布范围为440~460 ℃,均值为449 ℃。S1和S2的范围分别为0.03~1.38 mg/g和0.11~50.91 mg/g,生烃潜量(PG)范围为0.14~52.29 mg/g,氢指数(IH)范围为8.33~158.20 mg/g,氧指数(IO)范围为1.52~13.52 mg/g。

图5 川西北地区西北乡剖面茅口组上部黑色岩系牙形石Fig.5 Conodonts from black rocks in upper Maokou Formation, Xibeixiang section, NW Sichuan

表3 川西北地区西北乡剖面黑色岩系地球化学特征

注:PG=S1+S2,PI=S1/(S1+S2),IH=S2×100/w(TOC),IO=S3×100/w(TOC)

3.4.3 生物标志化合物

12件被测的黑色岩系样品中均检测到丰富的生物标志化合物,包括正构烷烃、类异戊二烯类烷烃、萜烷类和甾烷类等。

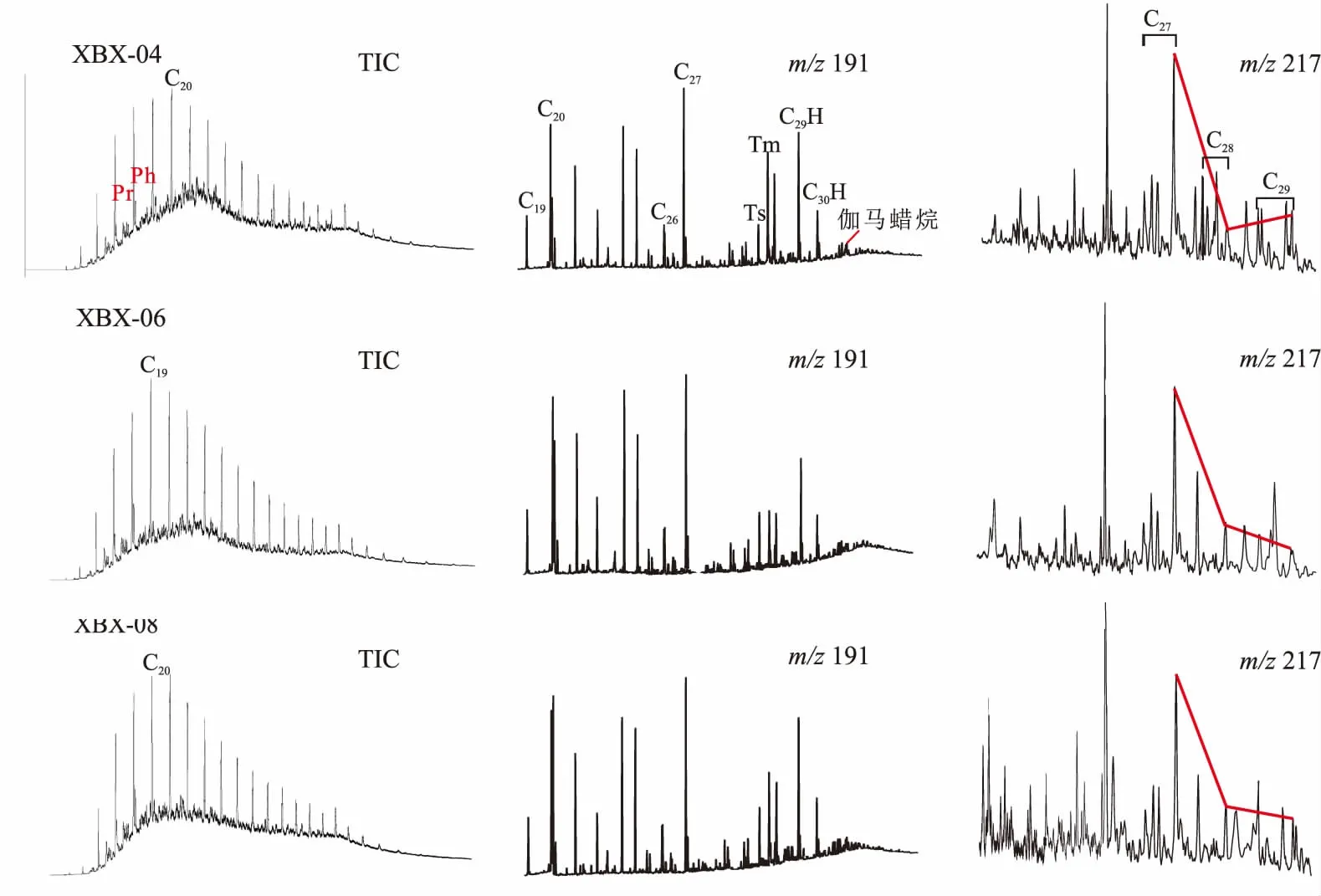

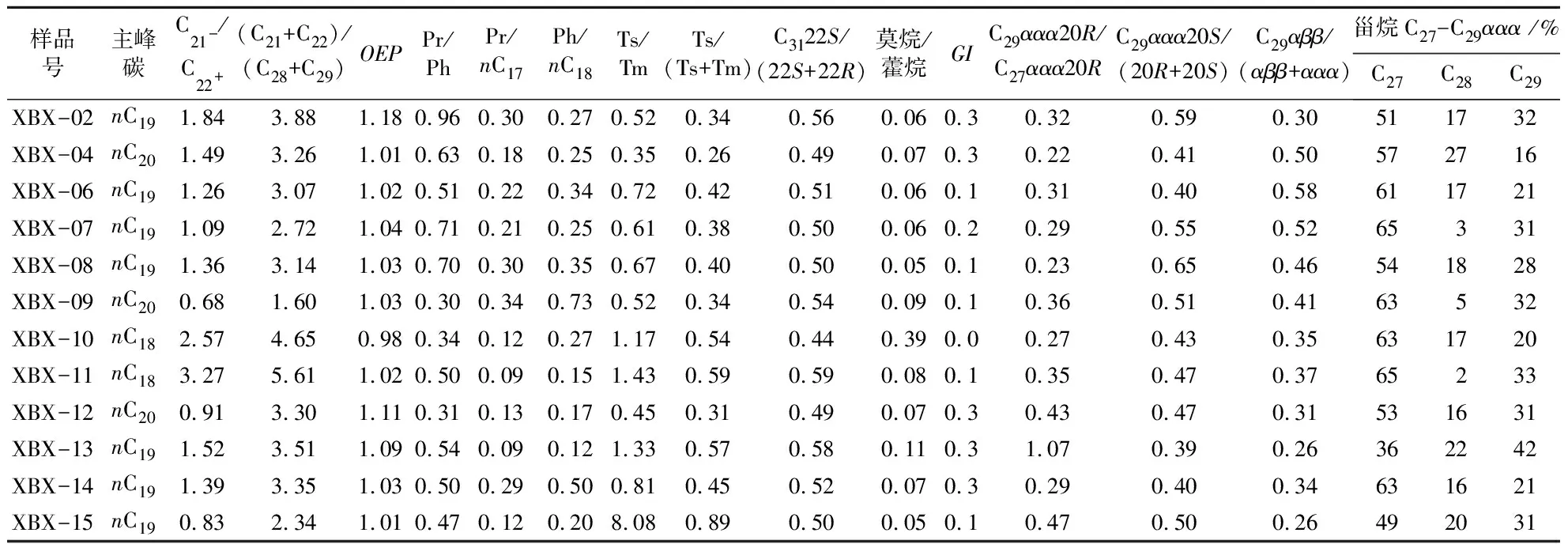

正构烷烃碳数范围分布在C14到C34之间,均具有单峰特征(图6),主要以nC19为主峰碳,部分主峰碳为nC18、nC20。C21-/C22+范围为0.83~3.27,均值为1.52, (C21+C22)/(C28+C29)范围为1.60~5.61,均值为3.37。指示奇偶优势的参数OEP值,OEP定义为OEP=[(Ci+6Ci+2+Ci+4)/(4Ci+1+4Ci+3)](-1)i+1,其中i+2表示主峰碳数[25]。本次研究中OEP范围0.98~1.18,均值为1.05(表4)。

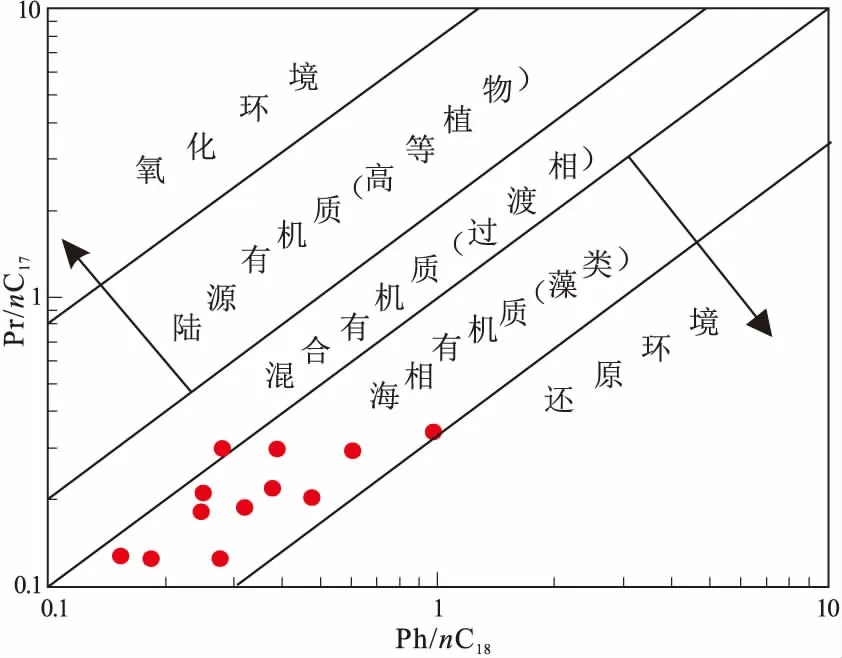

类异戊二烯类烷烃在所有样品中均被检测到,姥植比(Pr/Ph)变化范围0.30~0.96,均值为0.54。姥鲛烷与相邻的正构烷烃比值(Pr/nC17)范围0.09~0.34,均值为0.20,植烷与相邻的正构烷烃比值(Ph/nC18)范围0.12~0.73,均值为0.30(表4)。

三环萜烷类和五环三萜烷类化合物以及四环萜烷也相当丰富(表4,图6)。三降藿烷的两个异构体18α-22,29,30三降藿烷(Ts)和17α-22,29,30三降藿烷(Tm)比值Ts/Tm是反映有机质热演化程度的重要参数[26]。除样品XBX-15的Ts/Tm比值高达8.08外,其余11个样品Ts/Tm比值为0.35~1.43,均值为0.78;另一反映热演化程度的参数C3122S/(22S+22R)变化范围为0.44~0.58,均值为0.52。莫烷/藿烷也与有机质成熟度密切相关,本次研究中比值范围为0.05~0.39,均值为0.10(表4)。

图6 川西北地区西北乡剖面黑色岩系样品典型气相色谱(GC)和色谱—质谱(GC-MS)特征Fig.6 GC and GC-MS characteristics of selected samples from black rocks in Xibeixiang section, NW Sichuan

表4 川西北地区西北乡剖面黑色岩系有机地球化学特征

除样品XBX-10外,其余样品均检测到大量伽马蜡烷。伽马蜡烷指数(伽马蜡烷/C30藿烷)变化范围为0.08~0.33,均值0.20(表4)。高伽马蜡烷指数被解释为指示沉积期间高度还原和高盐度条件[27]。

所有样品均检测到丰富的甾烷类化合物,包括规则甾烷C27~C29(表4,图6),规则甾烷C27~C29的相对含量多为C27>C29>C28,呈现比较明显的“L”形分布(图6)。C29ααα(20R)/C27ααα(20R)分布范围为0.22~1.07,均值为0.38。C29甾烷的2种典型异构体参数C29ααα20S/(20S+20R)和C29αββ/(αββ+ααα)是反映有机质热演化程度的典型参数[26],本次研究样品的C29ααα20S/(20S+20R)比值范围为0.39~0.65,均值为0.48;C29αββ/(αββ+ααα)比值范围为0.26~0.58,均值为0.39(表4)。

4 讨论

4.1 黑色岩系层位

前文已经通过野外产状、岩石学特征对黑色岩系顶底界线展开了研究(图1,2)。野外观察到黑色岩系位于王坡页岩之下,与王坡页岩呈整合接触,表明其归属于茅口组。

此外,本文还对黑色岩系牙形石生物地层展开研究。茅口组上部牙形石自下而上分别为J.pre-xuanhanensis、J.xuanhanensis和C.postbitterihongshuiensis。已有研究表明C.postbitterihongshuiensis为茅口晚期牙形石[28],而吴家坪组底部以牙形石C.postbitteripostbitteri的首次出现为标志[24]。虽然在吴家坪组底部我们没有获得牙形石,但在茅口组顶部发现的C.postbitterihongshuiensis以及茅口组黑色页岩内部发现的J.prexuanhanensis和J.xuanhanensis表明这套黑色岩系也应该归属于茅口组(图2d,5)。

4.2 沉积环境

烃源岩沉积环境,尤其是水体深度、氧化还原状态和盐度等因素,控制了有机质的来源、丰度以及分布特征[29],直接影响烃源岩生烃潜力。因此明确黑色岩系沉积环境显得尤为重要。前人对川西北地区构造及沉积相研究结果表明,茅口晚期,由于受到东吴运动构造拉张影响,四川盆地北西向以及北东向的基底断裂复活,川西北地区可能发育有北西—南东向的深洼区[4, 17]。

黑色岩系岩性为灰黑色泥质灰岩、硅质岩、页岩等,硅质岩中大量产出放射虫(图3e,f)。放射虫具有外形分异度低、个体大、囊壁厚且简单等特点,根据前人对放射虫形态及生态研究表明,此类放射虫多生活在浅海—半深海区域[30-31]。

不同种类牙形石生活环境存在差异,牙形石种类也是判定沉积环境的重要手段[23]。本次共识别出3种牙形石,J.prexuanhanensis和J.xuanhanensis主要生活在水体较深的盆地—斜坡环境,而C.postbitterihongshuiensis主要生活在水体较浅的近台缘位置[23]。表明本套黑色岩系主要为深水沉积产物,且自下而上水体逐渐变浅。该认识与茅口晚期全球海平面下降这一全球性事件吻合[32]。

藻类化石组合在指示水体深度方面也非常重要。底栖藻需要吸收阳光进行光合作用,生活最大水深可达200 m,通常生长于潮下带水深40~60 m区域。浮游藻与底栖藻不同,其生态与体型相关,按照个体可分为超微型(2~5 μm)和大型浮游藻,超微型浮游藻个体小,比表面积大,能够很好地吸收营养物质,主要分布在远海地区。而大型浮游藻细胞中产生伪空泡,依靠空泡聚集在水面,随风浪飘动,主要分布在近岸区域[33-34]。本套黑色岩系成烃生物以底栖藻为主,含少量大型浮游藻,也表明沉积环境为浅海—半深海环境。

一般认为Pr/Ph值大于3反映氧化环境,而小于1反映还原环境[26, 35]。本次样品中Pr/Ph值范围为0.3~0.96,均小于1(表4),表明本套黑色岩系处于还原的环境中。前人认为,不同类型有机质的类异戊二烯类烷烃与其相邻正构烷烃的比值(Pr/nC17与Ph/nC18)具有不同的范围,并据此对沉积环境进行了划分[36]。本次研究的样品均落在Pr/nC17—Ph/nC18图版中的还原环境区域(图7),反映黑色岩系形成于海相还原环境。

除样品XBX-10外,其余样品中均检测到丰富的伽马蜡烷,伽马蜡烷一般被认为来源于四膜虫醇[27],常出现于海相或盐湖相等高盐度环境中[37],伽马蜡烷/ C30藿烷值范围为0.07~0.33,均值为0.20(表4),样品XBX-02、04、07、12、13、14伽马蜡烷指数均接近0.30,表明沉积水体盐度含量较高。此外,C29/C30藿烷能较好指示含灰质泥岩以及碳酸盐岩沉积时氧化还原条件。一般来讲抽提可溶有机质中具有高的C29/C30藿烷(>1)指示为缺氧的泥灰岩和碳酸盐岩沉积环境。在西北乡剖面茅口组上部黑色岩系中C29/C30普遍大于1,也指示这些含灰质泥岩沉积时为缺氧的还原环境。

图7 川西北地区西北乡剖面 黑色岩系Pr/nC17- Ph/nC18交会图 图版据文献[36]。Fig.7 Cross plots of Pr/nC17 vs. Ph/nC18for black rocks in Xibeixiang section, NW Sichuan

综上所述,此套黑色岩系形成于浅海—半深海、具有较高盐度的还原环境。

4.3 生烃潜力

4.3.1 有机质丰度

有机质是烃源岩生烃的物质基础[38],是决定烃源岩生烃潜力的主要因素。通常采用总有机碳含量(TOC)、氯仿沥青“A”含量、生烃潜量(PG)等对烃源岩有机质丰度进行综合评价。

总有机碳含量可能会受到运移烃类影响,从而导致实测的TOC虚高。为确定是否受到运移烃类影响,一般利用S1/w(TOC)进行识别,当S1/w(TOC)比值大于1.5时,表明样品中有外来运移烃类影响[39]。本次分析结果显示S1/w(TOC)范围为0.01~0.23,均值为0.09,远小于1.5,表明未受到运移烃类影响。所有样品总有机碳含量范围为1.04%~32.58 %,平均值11.16%(表3)。根据PETERS等提出的烃源岩评价标准[40],达到好烃源岩标准(1.0%~2.0%)样品4件,很好烃源岩标准(2.0%~4.0%)样品2件,极好烃源岩标准(>4.0%)样品9件。根据梁狄刚等针对上古生界泥质烃源岩提出的评价标准[41],达到中等烃源岩标准(1.0%~2.5%)4件、好烃源岩标准(2.5%~4%)2件、很好烃源岩标准(4%~7%)3件、极好烃源岩标准(>7%)6件。综合两类评价标准,黑色岩系达到了好—极好烃源岩标准。

样品氯仿沥青“A”含量处于0.03%~1.05%,均值为0.17%(表3)。根据PETERS等提出的标准[40]与中华人民共和国石油天然气行业标准《陆相烃源岩地球化学评价方法:SY/T 5735—1995 》,只有1件为非烃源岩(<0.05%),中等—好烃源岩(0.05%~0.10%)4件,好烃源岩(≥0.10%)7件,表明黑色岩系为较好—好烃源岩。

所有样品生烃潜量(PG)范围为0.14~52.29 mg/g(表3)。根据PETERS等提出的烃源岩地球化学评价标准[40],中等烃源岩(3~6 mg/g)3件,好烃源岩(6~12 mg/g)3件,很好烃源岩(12~24 mg/g)2件,极好烃源岩(>24 mg/g)1件。根据《陆相烃源岩地球化学评价方法:SY/T 5735—1995 》,中等烃源岩(2~6 mg/g)4件,好的烃源岩(6~20 mg/g)5件,最好烃源岩(>20 mg/g)1件,其评价结果与总有机碳和氯仿沥青“A”较为相似,表明其为一套较好烃源岩。

综上,本套黑色岩系有机质丰高,总体上达到好的烃源岩标准。

4.3.2 有机质类型及来源

有机质类型对烃源岩的生烃潜力和生油气性有重要影响,是烃源岩评价的重要指标[38, 40, 42],本次相关研究主要从成烃生物以及生物标志化合物等方面展开。

成烃生物研究表明,西北乡剖面茅口组上部黑色岩系成烃生物类型主要为宏观底栖藻及少量大型浮游藻(图4),因此我们判断其有机质类型以Ⅱ型为主。但是可能由于生烃作用和成熟度的影响,镜下对成烃生物进行鉴定可能存在误差,低估浮游藻类含量,从而影响有机质类型的判断。为保证其准确性,本文亦使用生物标志化合物、岩石热解参数确定有机质类型及来源。

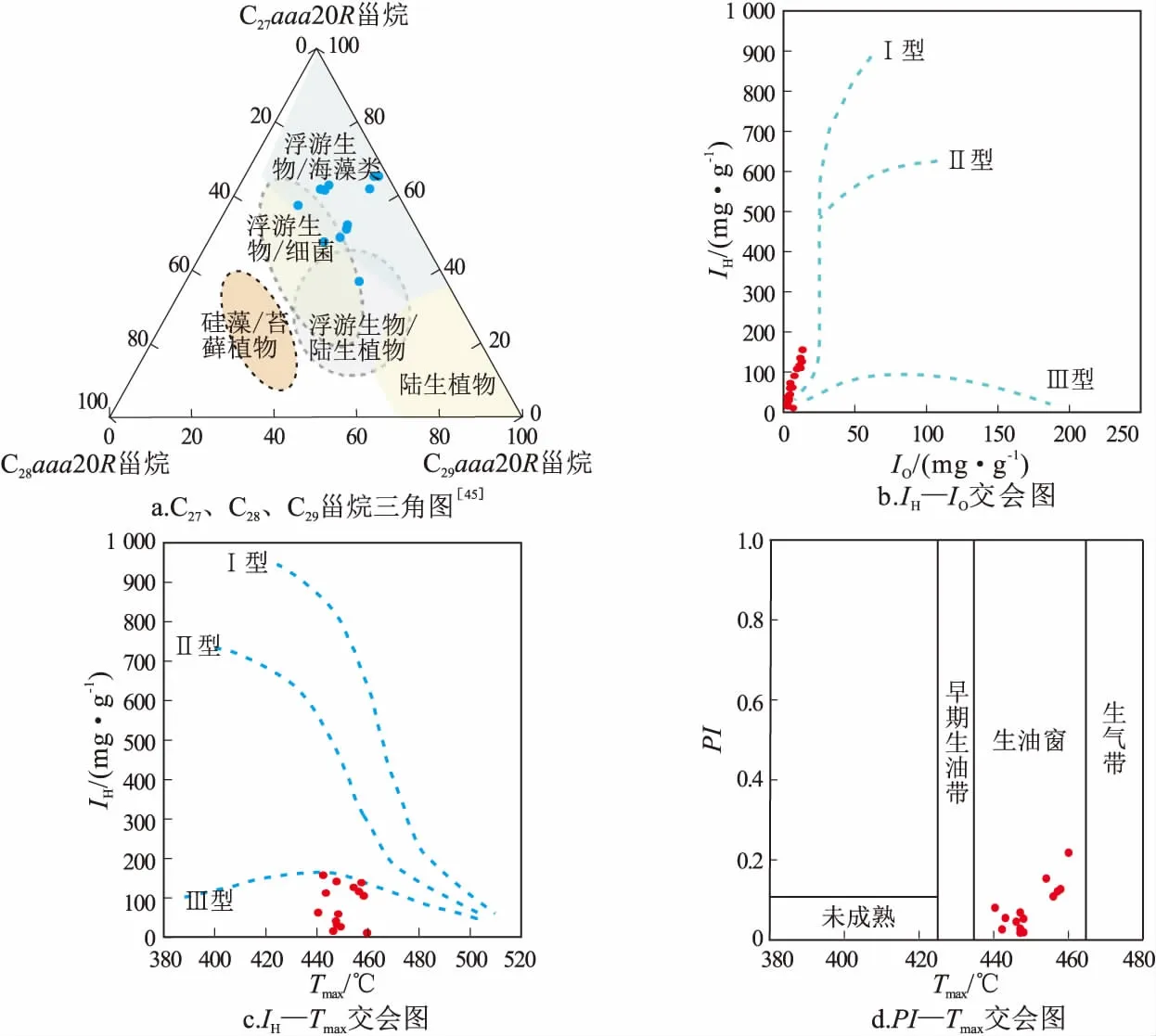

从饱和烃色谱图来看,所有样品正构烷烃均呈现为前峰型(图6),主峰碳主要为nC19,部分为nC18和nC20(表4),表明有机质主要来源为藻类,与显微镜下鉴定结果一致。一般而言,正构烷烃中的∑C21-主要来源于水生生物,∑C22+主要来自于陆生植物。本次研究中,∑C21-/∑C22+的范围0.83~3.27,均值为1.52,仅三件样品比值略小于1(表4),表明研究样品中有机质来源主要为海相藻类,这也与镜下观察一致。此外,(nC21+nC22)/(nC28+nC29)也可区别有机质的主要来源,当比值为0.6~1.2时,为陆相输入;而比值为1.5~5时,则为海相输入[43]。本次研究样品的比值范围为1.60~5.61,均值为3.37,均大于1.5(表4),表明有机质主要来自海相输入。此外,前人提出Pr/nC17和Ph/nC18交会图版也是判定有机质来源的重要指标[36],图7中所有样品均落在海相有机质(藻类)区域,表明有机质来源为海相有机质(如藻类等)。甾烷类化合物分布趋势亦可用于指示有机质来源。HUANG等认为C29甾烷可能来源于高等植物,而C27甾烷则主要指示水生低等藻类[44]。本次研究中,C29aaa20R/C27aaa20R的比值范围为0.22~1.07(表4),显示有机质来源为海相藻类,所有样品中C27含量均占优势,基本均呈现出C27>C29>C28趋势,通过使用甾烷C27、C28、C29三元图[45],表明黑色岩系有机质来源为浮游生物海藻类(图8a)。结合镜下成烃生物的研究结果,综合判断有机质类型主要为Ⅱ型。

但是在氢指数与氧指数的交会图(图8b)和氢指数与Tmax交会图(图8c)中所有样品数据点均接近或落在Ⅲ型有机质类区域,与成烃生物和生物标志化合物研究结果矛盾。可能是由于样品均采自野外露头,受到风化作用的影响导致热解分析过程中S2、S3值偏低以至于IH和IO偏低。风化作用对利用岩石热解参数进行有机质类型研究的影响还需进一步详细研究。

4.3.3 有机质成熟度

镜质体反射率分析结果表明,除样品XBX-12外(测定点数为9个,偏低),剩下8件样品Ro范围为1.00%~1.40%,均值为1.21%;Tmax值处于440~460 ℃之间,平均值为449 ℃(表3,图8)。根据《陆相烃源岩地球化学评价方法:SY/T 5735—1995 》,本套黑色岩系处于成熟—高成熟阶段。此外,岩石热解Tmax与产率指数(PI)也常被用来判定烃源岩成熟度[38, 45],本次研究样品中PI值为0.02~0.21,均值为0.07,在Tmax和PI的交会图版上所有样品均处于生油窗内(图8d)。

牙形石色变指数也是判定有机质热成熟度的重要指标,牙形石颜色由浅变深是有机质变质作用不断加深的结果,并且颜色变化是连续、渐变、不可逆的。牙形石由自然的浅琥珀色至褐色、深褐色,乃至黑色,最终可演变成灰色、白色,灰岩中牙形石的色变指数变化范围为1~4.5。根据前人总结出的牙形石颜色与有机质热成熟度对应关系[46],本次研究中,黑色岩系所有牙形石样品颜色呈现出淡黄褐色—深褐色(图5),其色变指数CAI大致处于1.5~2.5之间,表明样品处于成熟阶段,与前文结论一致。

此外,生物标志化合物参数也能够反映有机质热演化程度。一般而言,正构烷烃无明显奇偶优势(OEP≈1)可能反映较高的热演化程度,而正构烷烃奇碳优势(OEP>1)或偶碳优势(OEP<1)则表明有机质成熟度较低。本次研究中,所有样品的正构烷烃OEP值为0.98~1.18,均值为1.05(表4),无明显奇偶优势,表明有机质热演化程度较高。

萜烷的一些参数也能够作为有机质成熟度的重要判定指标,如三降藿烷的两个异构体18α-22,29,30三降藿烷(Ts)和17α-22,29,30(Tm)。由于Ts在地层中稳定性高于Tm,热演化过程中,不稳定的Tm逐渐向稳定的Ts转化[37],因此,Ts/Tm值与有机质热成熟度呈正相关,在成熟度较高时仍然能够适用。除XBX-15外,其余样品Ts/Tm比值为0.35~1.45,均值为0.78(表4),表明有机质成熟度高。随着成熟度增加,藿烷ββ构型转化为βα和αβ,形成R,S两种构型的混合物直至平衡,同分异构体22S/(22S+22R)比值从0升到0.6,在0.6处达到平衡[47]。本次测定样品中C3122S/(22S+22R)变化范围0.44~0.58,均值为0.52,表明成熟度高,即将达到平衡。莫烷/藿烷随着成熟的增高而减小,高于0.8的莫烷/藿烷比值表明处于未成熟阶段,比值在0.8~0.15之间表明处于成熟阶段,低于0.15表明为高成熟阶段[48]。莫烷/藿烷比值范围为0.05~0.39,均值为0.1(表4),表明有机质为成熟—高成熟阶段。

图8 川西北地区西北乡剖面黑色岩系有机质类型及成熟度判识图Fig.8 Organic matter type and thermal maturity of black rocks in Xibeixiang section, NW Sichuan

甾烷类化合物的分布特征亦能反映有机质热演化程度。有机质成熟过程中,烃源岩中的甾烷、萜烷类分子发生了“异构化现象”,如甾烷ααα型向αββ、藿烷的ββ型和αβ型转换,侧链上R型向R+S型的差向异构化,这些都能够作为衡量有机质成熟度的有效参数。对C29甾烷而言,它的两组异构体参数C2920S/(20S+20R)和C29αββ/(αββ+ααα)会随成熟度升高而增加,平衡值分别为0.55和0.7[47]。前人将C2920S/(20S+20R)值达到0.25和C29αββ/(αββ+ααα)值达到0.27定为未成熟和低成熟原油的界限,将0.42和0.43 定为低成熟和成熟原油的界限[26]。本次研究样品中C2920S/(20S+20R)值分布范围为0.39~0.65,均值为0.48,主体上小于0.55;C29αββ/(αββ+ααα)值分布范围为0.26~0.58,均值0.39(表4),小于0.7,表明有机质成熟度为成熟—高成熟。

综上,可以判断研究区的热演化程度均匀,有机质成熟度为成熟—高成熟。

5 结论

(1)西北乡剖面王坡页岩之下发现一套黑色岩系(厚23.8 m),黑色岩系自下而上发现的牙形石J.prexuanhanensis、J.xuanhanensis、C.postbitterihongshuiensis均为茅口晚期分子,表明该套黑色岩系形成于茅口晚期。

(2)综合岩石学、古生物学以及有机地球化学研究表明该套黑色岩系形成于浅海—半深海、具有较高盐度的还原环境。

(3)该套黑色岩系有机质丰度高,总有机碳含量为1.04%~32.58%,氯仿沥青“A”含量为0.03%~1.05%,S1+S2为0.14~52.29 mg/g;有机质类型主要为Ⅱ型;镜下可见成烃生物主要为底栖藻以及少量大型浮游藻;黑色岩系Ro范围为1.0%~1.4%,Tmax值为440~460 ℃,牙形石其色变指数CAI处于1.5~2.5之间,Ts/Tm比值为0.35~1.43,C3122S/(22S+22R)变化范围0.44~0.58,莫烷/藿烷比值范围为0.05~0.39,C2920S/(20S+20R)值为0.39~0.65,C29αββ/(αββ+ααα)为0.26~0.58,表明有机质为成熟—高成熟。综合评价为一套优质烃源岩。

致谢:感谢西南石油大学张耀续在样品采集过程中的帮助,感谢东北石油大学冯进来老师在样品的分析测试过程中的帮助。

——以滇东北德泽地区筇竹寺组为例

—— 寒武系黑色岩系面面观