个体主义还是家庭主义?

——不同生育动机对生育行为的影响效应分析

陈 滔 胡安宁

内容提要 本文利用中国家庭追踪调查的数据,研究了不同类型的生育动机对个体生育行为的影响。研究发现,当代中国居民的生育动机涵括注重个人情感价值追求的个体主义生育动机与强调家庭发展和延续的家庭主义生育动机两个基本类型。二者共同作用于中国家庭的生育行为但作用方向相反。具体而言,个体主义的生育动机会促使个体拥有更低的生育意愿并更晚结婚,从而降低生育子女的数量。与之相反,家庭主义的生育动机会刺激个体拥有更高生育意愿且更早结婚,从而生育更多子女。个体主义与家庭主义动机构成了现代中国生育实践解释的双重路径。本研究为理解当前的低生育水平以及政策调整后的“二孩”生育现状提供了新的分析视角,对生育政策及其相关配套政策的出台具有启示价值。

一、问题的提出

自20世纪90年代以来,中国的生育水平已经长期低于人口更替水平。为应对随之而来的少子老龄化、劳动力短缺、人口红利机会窗口消失等一系列社会问题,我国自2014年起相继实施了“单独二孩”“全面二孩”等生育政策,以放松对生育数量的政策限制。但是,这些政策实施后并没有出现预期的出生人口井喷现象。相反,甚至出现了出生人口进一步下滑的趋势。例如,2018年新出生人口为1523万,比2017年减少了200万,创1961年以来最低纪录[1]吴帆:《低生育率陷阱究竟是否存在?——对后生育率转变国家(地区)生育率长期变化趋势的观察》,〔北京〕《人口研究》2019年第4期。。虽然,出生数量的减少有育龄妇女人口下降、婚育年龄推迟以及实际生育需求减弱等现实原因,但不可否认的是,自2014年开始的一系列生育政策调整对整体生育水平提升效果有限[1]石人炳、陈宁、郑淇予:《中国生育政策调整效果评估》,〔北京〕《中国人口科学》2018第4期。,即使政策调整后的二孩生育数量显著增加,低生育水平现状并不能得到有效缓解[2]郭志刚:《中国低生育进程的主要特征——2015年1%人口抽样调查结果的启示》,〔北京〕《中国人口科学》2017年第4期。。伴随着长期低生育水平引起的人口负惯性作用,未来中国的生育率仍将有进一步下降的可能[3]王广州、周玉娇、张楠:《低生育陷阱:中国当前的低生育风险及未来人口形势判断》,〔广州〕《青年探索》2018年第5期。,中国仍会处于滑入低生育陷阱的高风险期。

在上述背景下,如何理解个人的生育行为便是摆在社会科学研究者面前的一项重要议题。对于人们的生育行为,现有文献更多的是从生育政策限制、婚育结构以及社会经济因素等“外在”方面进行分析[4]Van de Kaa,D.J.,“Europe’s Second Demographic Transition”,Population Bulletin,1987(01),pp.1-59;计迎春、郑真真:《社会性别和发展视角下的中国低生育率》,〔北京〕《中国社会科学》2018年第8期。。这些分析路径固然有其合理性,但均预设了个体具有持续且强烈的“内在”生育动机。然而,生育政策调整后出现的低生育水平恰恰挑战了这一预设。在全面二孩政策背景下,政策生育率已经高于当前的实际生育率,生育政策对于生育行为的制度限制已经“松绑”[5]丁金宏、程晨、吴航、张伟佳:《生育行为的社会动力演化及生育政策响应——基于华东地区2017年生育状况抽样调查数据的分析》,〔北京〕《人口研究》2019年第5期。,甚至成为向上托举生育率的力量[6]吴帆:《低生育率陷阱究竟是否存在?——对后生育率转变国家(地区)生育率长期变化趋势的观察》,〔北京〕《人口研究》2019年第4期。。但现实已告诉我们,低生育水平已经难以从“外在”制度环境的角度进行阐述,而是更应当关注个体“内在”的生育动机多样性及其决定因素。

人类的各种实践活动都是受特定动机驱使的,生育实践亦是如此。我们认为,在当代中国社会,可以区分出个体生育动机的有两种基本取向:传统的家庭主义取向和现代的个体主义取向。前者体现了传统中国社会的生育逻辑,将“传宗接代”“延续香火”等观念构建为影响生育行为的主要动力,即基于家庭集体主义取向,为了家庭的发展与延续而生儿育女。后者则体现了现代家庭发展变化的一个趋势[7]Goode, W., World Revolution and Family Patterns, New York: Free Press, 1963; Hu, Anning and Chen, Feinian,“Which Child Is Parents’Preferred Caregiver/Listener in China?”, Research on Aging,2019, 41(4), pp.390-414; Hu, Anning and Felicia,F.Tian,“Still under the Ancestors’Shadow?Ancestor Worship and Family Formation in Contemporary China”,De⁃mographic Research,2018,38,pp.1-26.,强调了以个体自我实现为导向的生育实践。可以说,这两种生育动机均有现实证据的支持。一方面,教育水平的提升以及物质财富的丰裕使得个体的需求层次发生变化,个体层次的自我实现是人们在生育过程中考量的非常重要的因素[8]王军、刘军强:《在分歧中寻找共识——中国低生育水平下的人口政策研究与演进》,〔北京〕《社会学研究》2019年第2期。,使得婚姻家庭与生育模式也在朝“个体化”的方向发展。另一方面,传统观念尚未退场,我国居高不下的人口性别比、第一胎生女儿的家庭所更高的二孩生育率,以及代际关系的性别不对等,都体现了传统家庭主义生育动机的影响[9]宋健、陶椰:《性别偏好如何影响家庭生育数量?——来自中国城市家庭的实证研究》,〔长春〕《人口学刊》2012年第5期。。那么,在当代中国,个体主义与家庭主义的生育动机是如何作用于个体的生育行为呢?这一问题值得且需要我们进一步深入思考。

为此,本研究将探究以下三个问题。第一,在当代中国社会,生育动机在家庭主义与个体主义两个不同维度中的分布与侧重如何?第二,这两种不同维度的生育动机在城乡之间是否存在异质性?随着出生世代的推进,两种维度的生育动机呈现何种变迁趋势?第三,生育动机在新时代背景下是否仍然是解释生育行为的重要因素?生育动机对生育行为作用路径如何?正如上文所述,这些问题的回答将生育动机与生育行为有机结合起来,有助于补充长期以来强调“外在”因素的分析进路,为理解生育政策松绑后的生育行为特征提供了新的思路。此外,微观层面的生育动机及其与生育行为之间的联系,也是判断生育革命是否发生以及生育率是否真正落入低水平的重要标志[1]Easterlin, R. A., Crimmins, E. M., The Fertility Revolution: A Supply-demand Analysis, Chicago: University of Chicago Press,1985.。因此,本文的研究将有助于我们进一步判断未来中国生育水平的变迁趋势,对于相关人口、福利等公共政策的制定具有一定的启示价值。

二、生育动机研究:理论背景

有研究显示,个体的人口学行为可以从两个方面去分析。一方面涉及外在的制度或者资源限制,另一方面则表现在给定的制度和资源环境下,个体内在的偏好与动力[2]Zeng,Z.,Xie,Y.,“A Preference-opportunity-choice Framework with Applications to Intergroup Friendship”,American Journal of Sociology,2008,114(3),pp.615-648.。具体地说,个体是否生养子女既取决于“能不能”生,亦取决于“想不想”生。前者涉及各种制度规约(例如计划生育政策)或者资源限制(例如家庭社会经济状况等),后者则涉及具体的生育动机,即“为什么”要生。正如上文所述,传统的关于中国社会生育行为的研究往往更为强调生育政策等外在因素的限制作用。对于主观方面的分析,除了有限的关于生育意愿的考察之外,较少考察人们的生育动机。风笑天在对国内现有生育动机的研究进行整理后发现,关于生育动机研究且质量相对较高的经验文献只有10篇[3]风笑天:《给孩子一个伴:城市一孩育龄人群的二孩生育动机及其启示》,〔南京〕《江苏行政学院学报》2018年第4期。。而这些研究的经验证据往往是针对特定地区特定人群的区域性资料,其研究结论的外在效度仍需要全国性数据资料的进一步验证。由于生育动机反映了人们关于子女价值的看法与判断,构成了人类实际生育行为的起始动力点,因此可以说它是理解个体生育行为“正当性”的基础。当前,在限制个体生育的各种制度逐渐宽松之后,从生育实践的逻辑起点去理解家庭生育行为,将有助于我们进一步从微观层面理解中国的生育水平变动情况,并对未来做出合理的预期。具体到当下,我们认为生育动机的研究应该有以下几个理论命题:

一是生育动机的双元模式。个体的生育动机并非一维,而是一个多维的概念。在现有关于生育动机的探讨中,人们大多集中于生育动机所内含的传统家庭主义元素,即传宗接代、延续香火、养老送终等。但是家庭主义或许只是个人生育动机的一个维度。因为,现代化进程所带来的资源整合方式以及经营方式,改变了家庭的核心地位,个体化价值已经逐步得到凸显[4]王跃生:《个体家庭生存和发展承载体分析——基于中国历史和现实》,〔南京〕《江苏社会科学》2019年第4期;阎云翔:《私人生活的变革:一个中国村庄里的爱情、家庭与亲密关系(1949—1999)》,上海书店出版社2006 年版,第5-6 页。,个体化动机也逐步在家庭生育行为中扮演着更为重要的角色。但这并不意味着个体化追求“取代了”家庭价值。在家本位思想源远流长的中国社会,基于个体经济理性的研究进路并不能完全解释中国家庭的生育行为[5]李银河:《生育与村落文化:一爷之孙》,〔北京〕文化艺术出版社2003年版,第3、125-128页。。除了理性计算,个体的生育实践仍然受到与家庭紧密关联的情感性动机的影响[6]李建民:《中国的生育革命》,〔北京〕《人口研究》2009年第1期。。即使在生育数量严格受限的一孩时期,当政策、制度与家庭主义文化规范出现冲突时,家庭也会优先满足其延续香火等文化心理诉求[1]吴莹、卫小将、杨宜音、陈恩:《谁来决定“生儿子”?——社会转型中制度与文化对女性生育决策的影响》,〔北京〕《社会学研究》2016年第3期。。因此,个体主义与家庭主义是现代中国社会相互依存的双重命题,即当代青年需要维持一种家庭利益与个人利益的平衡。生育与否不仅取决于青年父母自身的计算和考量,也取决于家中老年长辈的梦想与期待[2]阎云翔、杨雯琦:《社会自我主义:中国式亲密关系——中国北方农村的代际亲密关系与下行式家庭主义》,〔上海〕《探索与争鸣》2017年第7期。,这在一定程度上是生育实践中个体自我实现与家庭发展达到平衡的表现。鉴于此,我们认为,家庭主义与个人主义在当代中国并不一定是零和关系,而是各自扮演不同的动机角色。

二是生育动机的作用机制。由于从特定的生育动机到最后的生育行为之间是一个相继链条,因此,为了理解生育动机变量如何影响和改变个体的生育行为,我们有必要深入研析生育动机对生育行为的中间影响机制,这也是识别未来一段时间内中国生育水平的可靠路径。具体而言,我们将集中分析两条中介路径。其一是生育意愿。无论是个体主义还是家庭主义的生育动机,其最终的作用就在于提升个体的生育意愿,即从“为什么生”到“想生”的转变。因此,生育意愿应当是勾连生育动机与生育行为的重要中介因素。其二是初婚年龄。要改变人们的生育行为,一个很重要的机制便是改变人们的初婚年龄,促使其早婚。因为,结婚早的人群经历的生育周期相对更长,生育数量也可能随之增多。之前已有研究发现,具有祖先崇拜意识的中国人往往会更早结婚,且会生育更多的子女[3]Hu,A.,Tian,F.F.,“Still under the Ancestors’Shadow?Ancestor Worship and Family Formation in Contemporary Chi⁃na”,Demographic Research,2018,38(01),pp.1-36.。

三是生育动机的世代变迁和城乡差异。在理解个体主义和家庭主义的生育动机模式及其对人们生育行为的影响时,不可避免地需要考察世代差异和城乡差异。不同世代的个体由于各自独特的社会化过程,其对于为什么生育子女这一问题的理解可能会呈现出不同的特点。正如罗斯等人所言,不同世代有不同的文化规范(norm),这些规范“通过文化的方式定义了特定的权力与义务”以规制个人行动[4]Rossi,A.&Rossi,P., Of Human Bonding:Parent-child Relations Across the Life Course,New York:Aldine de Gruyter,1990.。在此基础上,一个基本的模式是,传统文化观念有可能在年长的世代群体中更普遍,而现代个体化的文化观念有可能在青年人群体中更为流行[5]Alwin,D.F.,McCammon,R.J.,“Generations,Cohorts,and Social Change”,in Mortimer,J.T.&Shanahan,M.J.(Eds.),Handbook of the Life Course,New York:Kluwer Academic/Plenum Press,2003,pp.23-49;Elder,G.H.,“Time,Human Agency,and Social Change:Perspectives on the Life Course”,Social Psychology Quarterly,1990,57,pp.4-15.。我们认为,生育动机应当会呈现出类似的代际差异。此外,城乡差异也是需要考察的重要因素。由于城市居民更多受到诸如人口流动、家庭核心化等现代化力量的影响,家庭主义的生育动机较个体主义的生育动机而言或许在流行程度和对生育行为的作用力等方面都更弱。也就是说,在生育动机中家庭主义与个人主义的分布及其与生育行为的关系模式在城乡之间可能存在差异。

基于上述讨论,本研究将利用具有代表性的全国抽样调查资料,在辨析当前生育动机内在维度的基础上,探讨生育动机对生育行为的影响效应,并考察初婚年龄、生育意愿在其中的中介作用,以深入剖析生育动机与生育行为在新时代背景下的复杂关联。

三、数据、测量与分析方法

1.数据本研究数据来源于中国家庭追踪调查(CFPS)。CFPS是一项全国性大规模跟踪调查项目,样本覆盖25个省、自治区、直辖市[1]由于篇幅所限以及CFPS数据使用的广泛性,具体的数据收集和抽样信息可参见:Xie,Y.,Hu,J.W.,“An Introduc⁃tion to the China Family Panel Studies(CFPS)”,Chinese Sociological Review,2014,47(1),pp.3-29。。在2010年基线调查与2014年追访调查中,CFPS项目组询问了受访者生儿育女的动机;此外,该数据还提供了一系列关于个体婚姻特征与生育意愿等问题的题器。这为探讨中国家庭的生育动机及其与生育行为复杂联系提供了良好的数据支撑。需要说明的是,生育动机相关测量指标是在CFPS少儿问卷的家长代答模块中(有15岁及以下孩子的家庭才会被调查这部分信息)。因此,最终进入分析的样本规模会小于CFPS成人库的样本规模。由于CFPS的末端抽样框是以家庭为单位编制的,这种样本缺失对本文分析样本的代表性不会造成过大干扰。而且,有15岁及以下孩子的家庭也正是“全面二孩”政策目标人群的主要集中区,这种分析对象的限定也有助于讨论生育政策调整过后的生育趋势。

2.变量测量(1)因变量:家庭生育行为。生育行为,即夫妻实际生育子女的数量。本研究主要关注婚后的实际生育子女数。除此之外,我们在分析时还会进一步将实际生育子女的数量再编码为是否生育二孩这一虚拟变量,以期为全面二孩政策实施后的生育现状提供动机层面的可能解释。需要说明的是,考虑到年轻夫妻可能并未完全完成生育行为,在探讨生育动机对生育行为影响效应与机制的过程中,我们将样本筛选的年龄门槛设置为30岁。根据国家统计局公布的数据,我国2010年的平均初婚年龄为23.89岁[2]根据《中国2010年人口普查资料》表5-4a、5-4b、5-4c计算而得。中国统计出版社2012年版,第1937-1969页。,因此,选取30岁及以上的家长作为分析对象,可以尽可能确保他们基本已经完成生育行为[3]此外,本文也分别将样本年龄门槛值提升至35岁和40岁,对所有分析结果的稳定性进行了检验。结果显示,以30岁为样本年龄门槛值所得到的结果是稳定可信的。因此,在最大化利用样本的原则下,为提高无偏估计结果的有效性,本文以30岁为样本筛选的门槛值汇报结果。。

(2)自变量:生育动机。生育动机通常是指人们生育子女的基本原因与目标[4]风笑天:《给孩子一个伴:城市一孩育龄人群的二孩生育动机及其启示》,〔南京〕《江苏行政学院学报》2018年第4期。。在CFPS2010年与2014年调查中,询问了家长生养孩子的一般性理由,一共涉及9项指标,它包括生养子女是:①为了子女在身边的快乐;②为了看着孩子长大的喜悦;③为了感受有小宝宝的喜悦;④为了增强自己的责任心;⑤为了使家庭在生活中更重要;⑥为了年老时能够有人帮助;⑦为了增加亲属关系;⑧为了延续家族香火;⑨为了从经济上帮助家庭。每个指标均有五分类的选项以供受访者选择(1~5分别代表十分不同意、不同意、不同意也不反对、同意、十分同意)。

从中可见,9项指标分别指向两个不同的维度,即为了个体自己或者为了家庭。其中,①②③④注重强调个人的感受与喜悦,而⑤⑥⑦⑧⑨则注重的是家庭的发展与延续。需要指出的是,指标⑥为了年老时能够有人帮助,看似是为了自身养老,但子女的养老效用其实只是家庭资源在生命周期不同时段间的调度[5]李建民:《中国的生育革命》,〔北京〕《人口研究》2009年第1期。,因此可以看成是偏向于家庭主义的。针对这些测量变量,我们分别计算两个维度的克隆巴赫系数。发现涵括指标①②③④的强调个体自身获得维度的克隆巴赫系数为0.77,而涵括指标⑤⑥⑦⑧⑨的偏重于家庭发展与延续维度的克隆巴赫系数为0.69,这表明两个维度的测量均具有比较好的内部一致性。为了表达的简洁性,我们将指标①②③④所强调的实现个体自身情感需求的维度命名为“个体主义”,将指标⑤⑥⑦⑧⑨所强调的“为家庭”的维度命名为“家庭主义”,并将两个维度内各测量指标得分取均值,从而获得“个体主义”生育动机强度与“家庭主义”生育动机强度两个变量。

(3)中介变量与控制变量。本研究的中介变量主要有两个:初婚年龄与生育意愿。在中国传统婚育文化中,婚姻是生育行为的必要前提,初婚年龄是处于生育动机与生育行为之间的中介因素。而生育意愿则主要表达了个体对生育的愿望、态度或看法。参照现有研究[1]侯佳伟、黄四林、辛自强、孙铃、张红川、窦东徽:《中国人口生育意愿变迁:1980—2011》,〔北京〕《中国社会科学》2014年第4期。,生育意愿被操作化为理想的子女数。

在中国社会背景下考察家庭生育行为,生育政策是不可忽略的控制因素[2]汤兆云:《生育政策对出生性别比升高影响及未来生育政策的走向》,〔南京〕《江苏社会科学》2011年第6期。。参照各省区市计划生育条例以及现有文献[3]翟振武、李龙、陈佳鞠:《全面两孩政策下的目标人群及新增出生人口估计》,〔北京〕《人口研究》2016年第4期。,根据调查对象的户籍所在地、城乡类别、民族以及是否独生子女等信息,本文生成了三个与生育政策相关的虚拟变量:一孩政策、“一孩半”政策以及二孩及以上政策。需要说明的是,研究所用数据来自CFPS2010 年 和2014 年,因此全面二孩政策实施对本研究不会造成干扰,但是“单独二孩”政策则在分析范畴之中。另外,本文在考察生育动机与生育行为的关系模式及其效应机制的时候还考虑了一系列的控制变量。各变量的具体分布见表1。

3.分析方法本文主要采用了次序多分类、二分类逻辑斯蒂回归模型以及结构方程模型。首先,我们利用次序多分类逻辑斯蒂回归解析了生育动机与生育行为之间的基本关系模式。其次,为进一步考察在控制生育政策的情况下,什么特征的家庭生育了二孩。我们将生育数量再编码为是否生育二孩虚拟变量,这部分运用的是二分类逻辑斯蒂回归模型。在比较城乡、世代差异的过程中,考虑到逻辑斯蒂回归模型中未观测到的随机扰动项异质性对系数比较的干扰,我们进一步计算其平均偏效应(Average Partial Effects,APE),以比较不同子样本模型间的系数。最后,为考察生育动机对生育行为的影响机制,我们使用的是结构方程模型,以检验初婚年龄、生育意愿在其中的中介效应。

表1 变量定义与分布(N=3612)

四、中国居民的生育动机及其异质性

1.中国居民的生育动机图1展示了研究样本对于生育动机各测量指标的认同情况[4]需要说明的是,为更清晰简洁地展示与表达,在这一部分,本研究将各测量指标的选项再编码为二分类,即十分同意、同意编码为“同意”,其余选项则编码为“不同意”。。整体而言,当下中国社会对于强调个人情感满足的个体主义动机的认同度要高于家庭主义动机。随着现代化、工业化进程的推进,表达“家庭价值”的传统生育观念(如延续香火等)在当今社会的认同度有所弱化,而个体主义的生育动机被民众认同的程度更高。这也在一定程度上表明,中国家庭的生育模式逐渐呈现“个体化”趋势,自我价值追求在生育实践逻辑中发挥着重要作用。具体而言,除了对“④为了增强自己的责任心”持同意态度的比例只有88.1%,测量个体主义生育动机的其余三项指标的认同比例均在90%以上。而对家庭主义生育动机的认同度虽相对较低,但这并不意味着家庭主义的生育动机完全消失。实际上,持有家庭主义生育动机的个体比例亦非常可观。例如,仍有7成的受访者同意在传统生育观念中占据主导地位的生儿育女是“为了延续家族香火”这一说法。另除“⑨为了从经济上帮助家庭”外,其他关于家庭主义的生育动机题器,表示赞同的比例亦均在70%以上。

图1 生育动机测量指标及认同度

而对于“⑨为了从经济上帮助家庭”表示不同意的占比超过50%也表明基于经济理性的生育率经济学并不一定适用于中国,情感性需求在中国家庭生育决策中占据重要地位[1]“江苏生育意愿和生育行为研究”课题组、郑真真:《低生育水平下的生育意愿研究》,〔南京〕《江苏社会科学》2008年第2期。。即在生养过程中,看到子女生活幸福才是父母最大的收获,子女所带来的经济性回报并不是父母最初的主要目的[2]李银河:《生育与村落文化:一爷之孙》,〔北京〕文化艺术出版社2003年版,第3、125-128页。。

2. 生育动机城乡分布及其变迁趋势进一步分析城乡居民之间生育动机分布差异(结果如图2所示),可以发现,在考虑城乡分布异质性之后,家庭主义生育动机在城乡之间表现出较大的异质性,农业户籍人口的家庭主义生育动机显著高于非农户籍人口。如上文所述,这可能是城乡之间的现代化进程差异的体现。家庭的现代化是一个由重视家庭利益的家庭主义向重视个人利益的个体主义转变的过程[3]康岚:《代差与代同:新家庭主义价值的兴起》,〔北京〕《青年研究》2012年第3期。,而城市现代化的程度较农村更高,因此体现出更低的家庭主义的生育动机。

在对出生年份进行分组后,可以看到不同出生世代的人们对特定生育动机认同度的变迁趋势。综合考虑出生年份以及新中国成立、生育高峰期等因素,本研究将出生世代划分为9个组别。出生于新中国成立之前的统一划分为“1949 年及以前世代”,出生于1950—1984 年间的个体则按照出生年份,以5年为间距分别划入不同的出生世代组别。

图3展示了不同维度生育动机的世代变迁趋势。可以发现,家庭主义生育动机随着出生世代的推进而逐步减弱,但个体主义的生育动机则保持高位稳健。结合图2可以发现,个体主义生育动机在城乡以及不同世代之间均保持较高的同质性,不同特征群体均具有较强的个体主义生育动机。这在一定意义上说明,追求个体动机的满足在当今社会已经成为主流。强调家庭发展与延续的家庭主义生育动机的弱化趋势较为明显,尤其在生育政策调整期的目标群体“80后”中,“为家庭”的生育动机认同比重已降至65%左右。这与现有研究的发现是一致的,以家庭为重的传统生育动机在中国的现代化进程中已经出现弱化的趋势[1]风笑天:《给孩子一个伴:城市一孩育龄人群的二孩生育动机及其启示》,〔南京〕《江苏行政学院学报》2018 年第4期。。

图2 生育动机城乡差异

图3 生育动机世代变迁

需要再次强调的是,生育动机本身的强度变化并不意味其对生育行为影响效应的消失或弱化,传统文化观念在现代化变迁过程中可能仍然具有良好的持续性[2]Inglehart,R.,Baker,W.E.,“Modernization,Cultural Change,and the Persistence of Traditional Values”,American Soci⁃ological Review,2000,pp.19-51.。因此,生育动机与生育行为之间的关系模式及影响路径仍需要我们进一步检验。

五、生育动机对生育行为的影响效应与路径

表2 生育动机对生育行为的影响效应分析

1. 基本关系模式利用CFPS2010年和2014 年两期数据,我们拟合了生育动机对生育行为、是否生育二孩影响效应的回归模型,以考察生育动机与生育行为之间的基本关系模式。分析结果(参见表2)显示,在控制了基本人口学特征以及生育政策等可能带来干扰的变量之后,个体主义生育动机与生育行为呈现负向关系,而家庭主义生育动机则与生育行为呈现正向关系。也就是说,越重视自身的情感满足,生育的子女数量越少,且生育二孩的可能性更低;个体越注重家庭的发展与延续,生育的子女数量则更多,且生育二孩的可能性更高。一方面,现代化进程中个体主义的发展确实能在一定程度上解释中国社会的低生育水平现状。另一方面,个体主义的发展并不意味着家本位逻辑的消亡,即使受到现代化的冲击,家庭价值也仍是影响中国家庭生育决策重要因素。综合以上,我们认为个体与家庭是当今中国社会相互依存的双重命题[1]孙向晨:《个体主义与家庭主义:新文化运动百年再反思》,〔上海〕《复旦学报(社会科学版)》2015年第4期。这一逻辑范式,也适用于解释中国家庭生育行为。

此外,生育政策也是影响家庭生育数量和二孩生育的重要因素。“一孩半”、二孩及以上政策宽松地区的家庭,不仅子女数量显著高于严格受限于一孩政策的家庭,而且政策允许情况下的二孩生育概率更高。这也在一定程度上为全面二孩政策实施后二孩生育率持续上升的现状提供了解释。另外,受教育年限、年收入都与生育数量以及是否生育二孩呈显著负向关系,这与经典生育率经济学理论是相契合的。

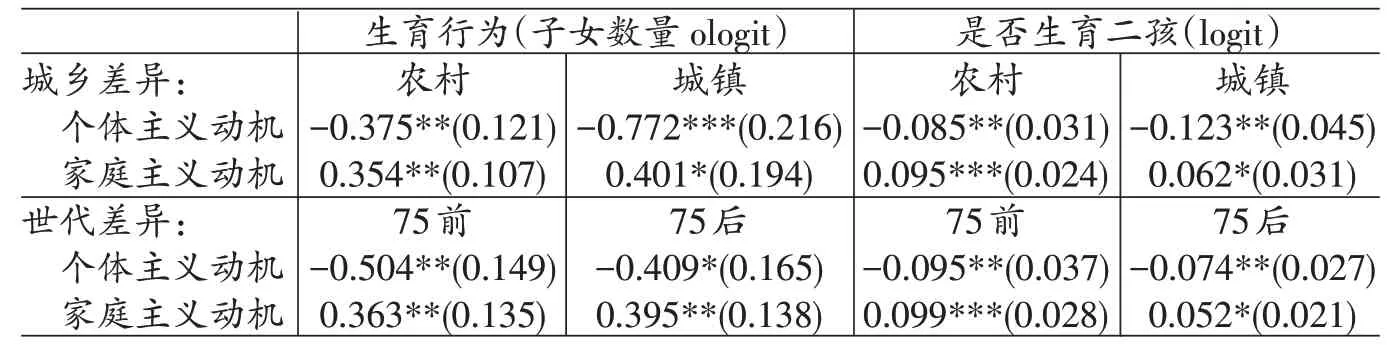

2.稳健性检验为考察生育动机与生育行为之间的基本关系模式在不同特征群体之间是否存在差异,我们进一步通过子样本考察了生育动机与生育行为的关系模式在城乡之间、不同出生世代之间的异质性。需要说明的是,考虑到逻辑斯蒂回归模型中随机扰动项方差异质性的影响,我们对模型结果计算了APE系数。这一系数几乎不会受到与自变量无关的未观测异质性的影响,并可以进行模型间、样本间的系数比较[2]Cramer,J.S.,“Robustness of Logit Analysis:Unobserved Heterogeneity and Mis-Specified Disturbances”,Oxford Bulle⁃tin of Economics and Statistics,2007,69(4).。另外,我们在世代分组中选择了1975 年为分组界限,划分出“75 前”和“75后”两个世代,这主要是基于以下考虑:根据图2可知,1975年是家庭主义生育动机变迁趋势的一个拐点[3]1973年12月,国务院计划生育领导小组办公室召开全国第一次计划生育工作汇报会,会上提“晚、稀、少”的生育政策。,1975年之后出生世代的家庭主义动机进入新的低水平稳态,而以1975年为划分界限能在保证组间差异的同时能缩小组内差异,符合社会科学研究中的社会分组原理[4]谢宇:《社会学方法与定量研究》,〔北京〕社会科学文献出版社2006年版,第9-28页。(详见表3)。

从表3 可以发现,考虑城乡、世代间的异质性之后,生育动机与生育行为之间的基本关系模式,即注重个体价值追求与生育行为之间的显著负相关、家庭价值追求与生育行为之间的显著正相关情况,并未发生变化,这一结论在不同特征人群中均得到验证,具有较强的稳健性。

表3 生育动机对生育行为的影响效应的稳健性检验

但值得注意的是,生育动机与生育行为之间的关系强度在不同特征群体之间呈现出差异。具体而言,个体主义生育动机对城镇居民的生育行为的限制作用更强,农村居民受到个体主义生育动机的反向抑制效用更小,但在家庭主义动机的正向刺激下生育二孩的可能性更高。也就是说,农村居民在生育实践中受到家庭、传统因素的正向刺激效用更大,而城镇居民在生育实践中则更偏向于满足自身感受。这表明,农村社区的传统文化的规范作用仍然较强,即使受到外在政策的限制,人们通常也会优先满足传统文化的要求,但是在城镇社区,原有的文化规范在现代化发展的冲击下被重置、替代,个体价值的追求则进一步受到追捧。

另外,世代差异分析的结果表明,生育动机与生育行为之间的基本关系模式在世代间保持稳健的同时,除家庭主义动机对生育数量的正向刺激效应在不同世代间十分接近外,生育动机的影响效应强度整体呈现出弱化的趋势。即不论是个体主义动机对二孩生育行为的负向抑制效应,还是家庭主义动机对二孩生育行为的正向刺激效应,均表现为“75前”的强度大于“75后”。这表明生育动机对生育行为的影响效应的弱化不仅体现在城镇居民生育意愿上[1]风笑天:《给孩子一个伴:城市一孩育龄人群的二孩生育动机及其启示》,〔南京〕《江苏行政学院学报》2018年第4期。,更表现为对家庭生育数量、二孩生育行为影响效应的减弱。

3. 初婚年龄、生育意愿的中介效应分析[2]CFPS项目组在每一轮追踪调查中均会更替不同的调查模块,如本文的生育动机测量指标只在2010和2014年调查中有搜集,而生育意愿(理想子女数)则只在2014和2018年数据中有搜集。为最大化利用有效样本,基于追踪数据特性,在这一部分我们利用了CFPS项目组公布的2018年测试版本数据中的生育意愿信息。需要说明的是,利用2018年的生育意愿信息需要建立在个体生育意愿较为稳定的基础之上。根据社会化理论,个体主观看法在形成之后,将保持持续稳定(参见:Joas,H.,The Genesis of Values,Chicago:Chicago University Press,2000;Hitlin S.,Piliavin J A.,“Values:Re⁃viving a dormant concept”,Annual Review of Sociology,2004,30,pp.359-393),而本文的主要分析对象为30岁及以上的受访者,我们有理由假定其生育意愿相对稳定。由于生育动机是人们生儿育女的基本原因与初始动力,其对生育行为的影响效应可能通过不同的路径得以实现,因此这一部分我们主要考虑初婚年龄、生育意愿这两个变量的中介效应。以现有子女数量、是否生育二孩为因变量,分别建构了结构方程模型以及广义结构方程模型。具体而言,在现有子女数量、是否生育二孩为因变量的(广义)结构方程中分别存在三个方程,三个方程的因变量分别为:生育行为(子女数量)/是否生育二孩、初婚年龄、生育意愿(理想子女数)。控制变量设置均参照前文的分析模型。

结构方程中初婚年龄、生育意愿的中介效应分析路径及结果如图4 所示,其中(a)代表以生育行为(子女数量)为因变量的分析路径,(b)代表以是否生育二孩为因变量构建的广义结构方程模型分析路径。结果显示,生育动机不仅会直接影响家庭生育行为,还会通过初婚年龄、生育意愿的中介效应间接影响家庭生育行为,运用索贝尔中介效应检验公式所获结果显示[3]检验公式:z=ab/[a2S2b+b2S2a],公式的具体推导可参阅:Sobel, M. E.,“Some New Results on Indirect Effects and Their Standard Errors in Covariance Structure Models”,Sociological Methodology,1986,pp.159-186。,初婚年龄、生育意愿在(a)、(b)中的中介效应均在90%的置信水平上显著存在。具体而言,个体主义生育动机会促使个体拥有更低的生育意愿并更晚结婚,从而生育更少的子女(或生育二孩的概率更低);与之相反,家庭主义动机则会促使个体拥有更高的生育意愿并更早结婚,从而生育更多的子女(或生育二孩的概率更高)。

图4 初婚年龄、生育意愿的中介效应分析路径图

六、结论与讨论

表4 初婚年龄、生育意愿的中介效应分析结果

判断生育水平的变迁态势,需要来自微观层面的证据做支撑[1]Easterlin, R. A., Crimmins, E. M., The Fertility Revolution: A Supply-demand Analysis, Chicago: University of Chicago Press,1985.。本研究从微观个体动机入手,利用具有全国代表性的抽样调查数据,研究了当今中国社会的两种基本的生育动机,即注重个人情感价值实现的个体主义生育动机与强调家庭发展与延续的家庭主义生育动机,以及不同生育动机如何影响个体的生育行为。

研究发现,“个体主义”与“家庭主义”是解释现代中国生育实践的双重路径,二者共同作用于中国家庭的生育行为,且作用方向相反。具体而言,注重个人情感价值追求的个体主义生育动机对生育行为具有负向抑制效应,但强调家庭发展与延续的家庭主义生育动机对生育行为具有正向刺激效应。且这种关系模式在城乡居民之间、不同出生世代居民之间保持稳健。

本研究的结论为理解当前的低生育水平以及政策调整后的二孩生育现状提供了新的分析视角。不同于现有研究,本文没有从生育政策、教育普及、经济发展等研究进路切入,而是转而关注生育实践的逻辑起点——生育动机,深入分析生育动机、初婚年龄以及生育行为之间的关系路径。结果表明,个体主义的生育动机会促使个体拥有更低的生育意愿并更晚结婚,从而生育更少的子女。且随着现代化发展与出生世代的推进,中国居民的个体生育动机始终保持高位稳健。但是,传统家庭主义的生育意愿并非完全退出历史舞台,相反,其能够刺激个体拥有更高生育意愿且更早结婚,从而生育更多子女。当然,在不同代际之间,家庭主义的生育动机呈现出了逐步弱化的趋势。这些研究结果表明,生育动机对生育行为的影响效应及其变迁较好地解释了生育水平的变动。

本研究对生育政策及其相关配套政策的出台具有启示意义。即政策调整能否限制或是激励民众的生育行为从而改变整体生育率,都是建立在民众具备生育动机的前提之上的。期望生育政策调整带来相应的效应,需要从生育动机层面来理解生育行为变动的实质。总之,个体主义的发展与传统家庭主义的衰落都是社会现代化的产物,其对生育行为带来的负面抑制作用应该成为预判、评估、判断生育政策调整效应的重要考虑因素。同时,在生育政策相关配套政策出台的过程中,如何调节民众的生育动机以更好地实现生育政策的预期效果也值得引起足够的重视。