ZOLL实时反馈系统在新入职护士心肺复苏培训中的应用效果▲

田 丹 吴 莎 黄 青 马斯佳 何骄阳 邓雨阳

(武汉大学人民医院急诊科,湖北省武汉市 430060,电子邮箱:1335938525@qq.com)

据统计,我国每年因心脏骤停死亡的人数约为54.4万[1],与多数西方国家相似,但我国心脏骤停出院患者保留良好神经功能的比率仅为1%左右[2]。心脏骤停患者的生存率取决于是否有经过培训的医务人员和第一反应者在场进行施救[3]。院内心脏骤停患者的“第一目击者”大多数为护士,而目前心肺复苏术培训主要以理论授课和操作训练为主,理论讲授时间相对较长,操作标准仅仅局限于动作是否正确、流程是否熟练等,缺乏客观可衡量的指标,培训过程中不能实时反馈,具有盲目性,培训效果并不理想。本研究探讨实时反馈系统在新入职护士心肺复苏培训中的应用效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择我院2016年新入职的120名护士,所有护士均为N0级护士,均有护士资格证,无心肺复苏相关工作经验,本人自愿报名参加研究。采用随机数字表法将其分为对照组和观察组,各60名,其中对照组男性3例,女性57例;年龄21~23(22±2)岁;文化程度:大专26例,本科34例。观察组男性3例,女性57例;年龄21~23(22±2)岁;文化程度:大专25例,本科35例。两组护士在性别、年龄、文化程度等一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 两组护士均由同一组授课教师进行培训及考核。培训时间均为10个学时,其中理论知识培训4个学时,技能操作培训6个学时。培训资料为2015年美国心脏协会(American Heart Association,AHA)修订的《2015心肺复苏及心血管急救指南更新》[4],多媒体视频资料为我院自行拍摄的教学视频,培训所用模拟人为“General Doctor”心肺复苏培训模拟人(上海鸿联医疗鸿联科技集团有限公司,型号:GD/CPR10180),心肺复苏实时反馈仪为ZOLL系列反馈仪(ZOLL医疗公司,型号:ZOLLR-Series)。培训过程分为四个阶段:第一阶段为课堂教学(4个学时),按照文献[5]中的方法进行培训,先讲解基础理论知识,然后采用视频+讲解方式进行操作要点的培训。在培训中,学员先观看教学视频,随后教师进行讲解,一段讲解之后学员再次观看视频演示,最后教师进一步讲解,并开始示教。第二阶段为培训前考核,每人进行5个循环的考试过程,记录操作培训前两组护士的心肺复苏水平。利用ZOLL心肺复苏实时反馈仪器对整个考核过程进行全程记录,参数包括按压时间、中断时间、按压平均速率(次/min)、平均深度(cm)、胸廓回弹速率(mm/s)等,并计算按压分数(胸外按压时间占整个心肺复苏时间的比例)。第三阶段为操作培训(6个学时),将每组护士进行分组,人体模型与护士的比例为1 ∶3。对照组护士轮流进行操作,护士可与教师进行互动,教师对护士操作手法存在的错误进行纠正;观察组护士操作时按照ZOLL心肺复苏实时反馈系统的屏幕提示进行操作训练,反馈系统会实时显示胸外按压的速率、按压的深度和胸廓回弹情况,护士根据反馈系统的提示可实时调整操作手法,从而逐渐适应高质量胸外按压的指针。第四阶段为考核阶段。此过程与第二阶段方法相同,并采用同一批次的模拟人及ZOLL心肺复苏实时反馈仪进行考核,以减少实验误差。

1.3 观察指标 比较两组护士培训前后心肺复苏的按压频率、按压深度、胸廓回弹速率以及按压分数,按压分数=胸外按压时间/心肺复苏总时间。

1.4 统计学分析 采用SPSS 16.0软件进行统计学分析。计量资料用(x±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用配对t检验,计数资料采用例数或百分比表示,比较采用χ2检验。P<0.05表示差异统计学有意义。

2 结 果

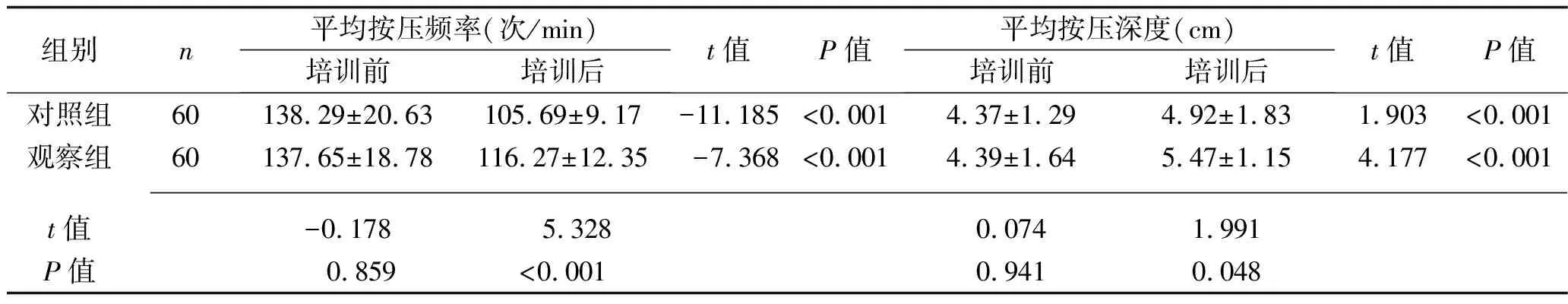

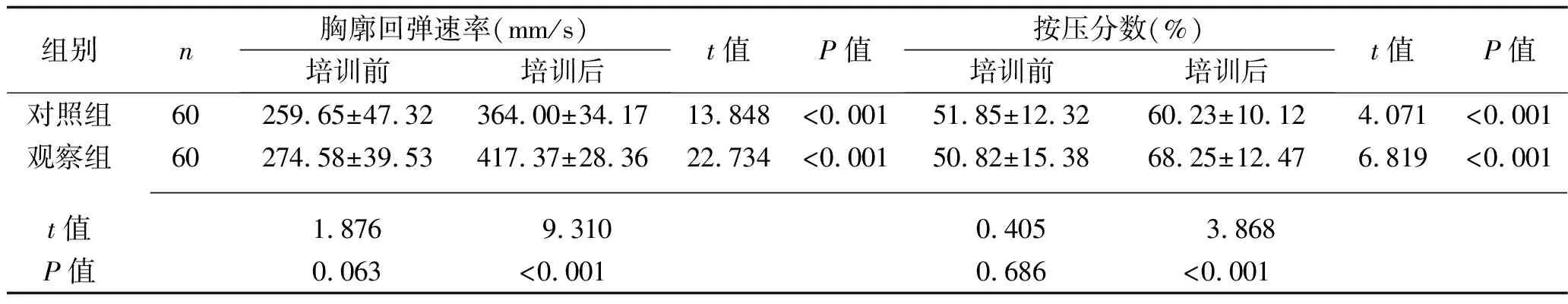

两组护士在培训前各项考核指标比较差异均无统计学意义(均P>0.05);经过操作培训后,两组护士按压频率、按压深度、胸廓回弹速率、按压分数较培训前均有改善,且观察组均优于对照组(均P<0.05)。见表1。

表1 两组护士培训前后各项考核指标比较(x±s)

组别n胸廓回弹速率(mm/s)培训前培训后t值P值按压分数(%)培训前培训后t值P值对照组60259.65±47.32364.00±34.1713.848<0.00151.85±12.3260.23±10.124.071<0.001观察组60274.58±39.53417.37±28.3622.734<0.00150.82±15.3868.25±12.476.819<0.001 t值1.876 9.3100.405 3.868P值0.063<0.0010.686<0.001

3 讨 论

护士作为院内心脏骤停急救现场的“第一目击者”,其心肺复苏的操作水平直接影响心脏骤停患者救治成功率,对心脏骤停患者及早实施高质量心肺复苏可显著提高患者复苏成功率[6]。要提高复苏成功率,必须采用科学、先进的心肺复苏培训方法,并对培训过程和培训效果进行客观评估和质量控制,并进行持续质量改进[7]。判断高质量心肺复苏的指标包括:(1)按压质量:按压频率100~120次/min,按压深度成人在5~6 cm,胸廓完全回弹;(2)按压分数:胸外按压时间占整个心肺复苏时间的比例≥60%;(3)通气频率:在建立人工气道前,按压/通气比都为30 ∶2,建立高级气道(如气管插管)以后,通气频率为10次/min。既往的培训过程中往往只重视如复苏操作是否规范、复苏步骤是否遗漏等方面,而没有严格把控按压质量、按压分数和通气频率等重要细节。尽管培训人员都能掌握心肺复苏的理论知识,但在操作过程中仍然无法对高质量心肺复苏的客观指标进行把控。本研究中,两组护士操作培训前的考核结果表明,尽管学员已经进行过理论培训,并初步掌握高质量心肺复苏的理论知识,但在实际操作过程中,两组学员进行胸外按压时均存在按压频率过快、按压深度过浅、回弹不够和按压分数过低的情况。本研究结果显示,经过操作训练后,两组护士按压频率、按压深度、胸廓回弹速率、按压分数均较操作训练前显著改善,且观察组均优于对照组(均P<0.05),这说明规范化培训能提高新入职护士心肺复苏的实际操作水平,使用心肺复苏实时反馈装置使培训人员能更好地获得实时反馈信息,对考核结果进行客观评价,从而使培训人员能够更好地掌握高质量心肺复苏。研究表明,胸廓回弹速率与心脏骤停患者出院后存活率及神经功能的预后相关,快速胸廓回弹速率(≥400 mm/s)与慢速胸廓回弹速率(<300 mm/s)相比,前者能有效增加存活率,改善神经功能预后[8]。本研究中观察组培训后胸廓回弹速率高于对照组(P<0.05),平均胸廓回弹速率接近快速胸廓回弹速率,说明培训中采用实时反馈系统能更好地提高护士心肺复苏操作,从而提高抢救的成功率。有研究表明,护士掌握心肺复苏的熟练程度和规范程度会随着时间的推移而逐渐降低[9],仅仅通过新入职时的理论和操作培训并不能使其操作水平始终维持在高质量心肺复苏水平。高质量的心肺复苏是一个持续改进的过程,在临床培训和实践中维持高质量的心肺复苏水平需要建立培训的长效机制,定期对护理人员进行规范化的培训和考核,使护士所掌握的理论、技能知识得以经常性巩固,这有利于维持护士的高质量心肺复苏水平。持续质量改进包括系统性的评估、反馈、衡量、基准评价和分析,以及优化复苏救治并缩小理想复苏效果与实际复苏情况之间的差距[10-12]。

本研究的局限在于仅仅是针对模拟人进行培训,与实际的人体按压感觉不同,因此,是否能真实反映实际工作中的复苏效果还需要进一步研究;在心肺复苏培训中对人工呼吸的质量无法进行客观评估,只能从中断时间进行间接评估。

综上所述,规范化培训可有效提高新入职护士心肺复苏的实际操作水平,并且在培训过程中采用实时反馈系统可以更好地提升护士心肺复苏实践技能,从而显著提高心肺复苏质量。