吴宝康在《大众日报》社的工作经历研究

——兼论对其档案工作生涯的影响

田雪华/山东大学档案馆

1947年,吴宝康(右)与《大众日报》同事合影

1948年《大众日报》载《从几个统计数字看敌我军事力量消长》1

1948年《大众日报》载《从几个统计数字看敌我军事力量消长》2

吴宝康是新中国档案学理论与档案教育事业的奠基者和创立者之一,是我国档案学界的一代宗师。吴宝康履历丰富,从青年时期开始先后在上海英商汇丰银行、《江南》半月刊、新四军抗日联合会战地服务团、中共董浜区委办事处、江南社、《前进报》社、新四军第六师政治部、茅山地委等多个单位工作过。1946年4月,中共中央华东局组织部在征求吴宝康个人意愿之后,分配他到中共中央华东局机关报《大众日报》工作,工作地点在山东临沂沂水县。1948年,华东局秘书长魏文伯与《大众日报》社长兼总编辑匡亚明沟通,希望《大众日报》社推荐一名同志前往华东局办公厅秘书处工作,匡亚明推荐了吴宝康,自此吴宝康离开了《大众日报》社,到华东局担任秘书处副处长兼档案室主任等职务。

在《大众日报》社的工作经历对吴宝康的一生产生了重要影响,特别是对他日后从事档案工作产生了重要影响。1985年,吴宝康参加《大众日报》报史座谈会时深情地回忆起当年在《大众日报》社工作的时光,他说,在《大众日报》社的工作经历,使他由表及里地认识到图书、资料、档案的重要性,认识到做任何工作都离不了档案,没有档案则“巧妇难为无米之炊”。他特别强调说:“我后来从新闻战线转到档案战线上来,恐怕也可以说在《大众日报》社是能够找到渊源的。”[1]2006年,吴宝康在接受《大众日报》记者采访时,再次深情地回忆起在《大众日报》社的工作经历。目前学界对吴宝康生平的研究已有大量成果,但对他1946年至1948年在《大众日报》社的工作经历却鲜有涉及。本文对吴宝康在《大众日报》社的工作经历进行梳理,并探讨这段工作经历对他日后从事档案工作的影响。

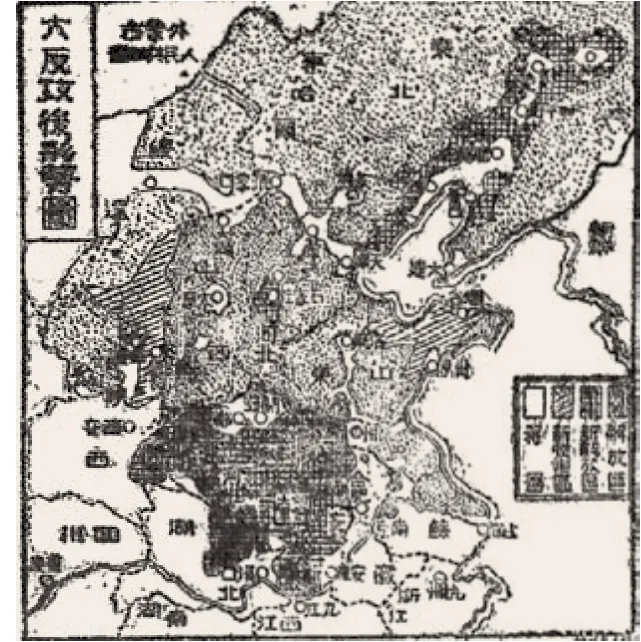

吴宝康手绘大反攻后形势图

解放战争中鲁南战役场景

吴宝康手绘徐州形势图

一、在战火中诞生的《大众日报》

1946年,国民党当局公然撕毁《双十协定》,向解放区发动进攻。华东解放区是中共领导的六个解放区的南大门,东临黄海,南扼长江,北跨胶济铁路,地理位置极为重要。这里还是军需粮的主要供给地之一,是防御国民党军队北犯解放区的坚固屏障,是在各解放区战场中唯一能对国民党当局造成直接军事威胁的战场[2]。一直以来,国民党当局视华东解放区为心腹大患,华东解放区的斗争形势异常残酷和复杂。

1945年12月,中共山东分局和北上的华中局合并组成中共中央华东局,山东分局的机关报《大众日报》成为华东局的机关报。《大众日报》于1939年1月1日创刊,创刊以来报社的编辑、记者一手拿笔、一手拿枪,在极端艰苦的战争环境下坚持战时出报,《大众日报》成为党的战斗号角和插入敌人心脏的锋利匕首。

二、吴宝康在《大众日报》社的工作经历

1946年4月,吴宝康离开中共中央华东局组织部巡视团,到《大众日报》社工作,在编辑部任地方版的编辑。当时的《大众日报》社长兼总编辑匡亚明非常重视调查研究,他将中央《关于调查研究的决定》进行了思想上的总结和理论上的提升,撰写了《论调查研究工作的性质和作用》在《解放日报》发表,其核心观点为调查研究是决定革命行动的依据。这篇文章得到了毛泽东主席的肯定,被指定为延安整风的学习材料之一。匡亚明将调查研究这一工作方法带入《大众日报》社,1946年11月,《大众日报》社基于调查研究的工作理念成立了研究部,主要工作分为四部分:研究工作、图书资料工作、翻译工作、人民来信。吴宝康从编辑部调入研究部,先任研究员,后任副主任、主任。

在《大众日报》社工作的两年时间里,吴宝康共发表了17篇新闻稿。其中,1946年发表了《读山东公报四月二十日社论后感》《关于目前老地区生产中的几个问题》,1947年发表了《加强对蒋占区的宣传》《华东歼敌数字证明蒋介石的重点进攻必将加速他的失败》《怎样判别农村阶层(一)(二)》《在我军打击下的陇海路》《徐州形势》《战局大变动》等,1948年发表了《从几个统计数字看敌我军事力量消长》《东北冬季攻势综述》等。

可以发现,吴宝康将研究和报道的重心放在了党的军事胜利上。他将《大众日报》研究部打造成了“大数据中心”,掌握了大量关于军事形势的一手材料,利用统计数据撰写军事新闻稿件,形成了一定的影响。如《在我军打击下的陇海路》《徐州形势》《东北冬季攻势综述》《战局大变动》等报道,都是用数据说话,对于当时战争形势的分析非常透彻清晰,部分稿件还注明了数据来源,使得文章有理有据。此外,吴宝康还利用数据绘制了表格、形势图等,更为直白地把战况变化表现出来,大大提升了军事报道的传播力、引导力、影响力,极大优化了机关报纸的宣传效果,极大地鼓舞了我方士气。

(一)在新闻报道中引用统计数据

以1947年5月31日《大众日报》头版刊登的《华东歼敌数字证明蒋介石的重点进攻必将加速他的失败》为例:

(本报特稿)蒋介石为挽救其必败命运,自去年十二月起,其战略部署改采“重点进攻”,华东战场即为其“重点进攻”的主要方面。但从下列华东歼敌数字,可证明其“重点进攻”决不能发生起死回生的作用:(一)去年七月至十二月六个月中(下称前期),共歼敌十五万三千余人;今年一月至五月十六日四个半月中(下称后期),共歼敌二十万三千余人。总计共歼三十五万六千人。(二)前期歼灭蒋正规军十二个整旅,后期则已歼蒋正规军十八个整旅。共计三十个整旅(加上旅以下成团成营被歼的蒋正规军,则十个半月来已歼敌四十个旅)。(三)前期俘虏蒋军中将一员、少将八员(另中将戴之奇自杀未计入内),后期则俘虏中将六员、少将二十七员(另中将张灵甫等击毙尚未计在内)。共俘将级军官四十二员。(四)前期蒋军侵占县城四十座,我军解放县城十二座,后期蒋军侵占县城十五座,我军解放县城十七座(如果在泰安战役中冀鲁豫配合作战解放县城九座亦算在内,则为二十六座)。根据以上材料,可见蒋军重点进攻之“点”固□(集中在华东战场的蒋军曾达八十个旅,在第一线者曾达三十四个旅),但被歼人数亦多,今年较去年大四分之一;被歼师旅亦多,今年较去年大三分之一(今年被歼者有一特点,即不仅整旅被歼,而是整师被歼);被俘将级军官亦多,今年较去年多近四倍,即在县城得失方面,蒋介石也已得不到什么便宜了。蒋介石所谓“重点进攻”,其实却是重点失败,不仅不能挽其既定败命,恰恰相反,必将完全破产,加速其自身的崩溃与灭亡。最近蒋介石五大主力之一的七十四师全部被歼,已逼使其“重点进攻”从此开始破产。

这篇稿件利用统计数据将我军与敌军在战争中的得失情况进行了量化展示,并分析战局变化,得出了国民党军“重点进攻”计划业已破产的结论。此稿件一经刊登影响巨大,各大报刊纷纷转载,后由新华社总社向全国刊发。

(二)利用数据绘制表格、形势图等

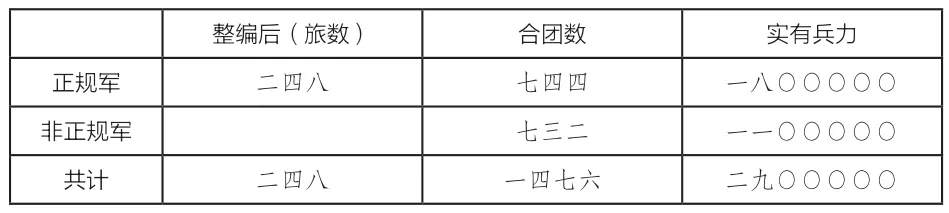

1948年1月22日、23日,《大众日报》连续两天刊登了吴宝康的《从几个统计数字看敌我军事力量消长》,专门提到“本文统计材料系根据毛主席《论目前形势与我们的任务》,解放军总部发表的自卫战争一周年战绩公报,大反攻后的历次战绩公报,延安军事观察家对一周年战绩公报的研究,王宗一同志所著《从兵力士气看蒋匪军事危机》一文,及本报所刊军事报导”。该报道用数字说话,绘制了大量表格将敌我军力等数据一一陈列出来,再配以注释和总结,将我军从被动到主动、由弱势变为优势的战场动态变化展现得淋漓尽致,极大地鼓舞了我军士气:

……那末究竟怎样正确估计敌我力量呢?今天敌我力量究竟谁大谁小、谁强谁弱呢?这里,我们单就军事力量方面,算几笔账给大家看看,供大家参考研究:

蒋匪军兵力统计:

注:整编前原有正规军二五三个旅。

一年半来我军消灭蒋匪兵力统计:

注:时间是从一九四六年七月至一九四七年十二月,以营以上建制折合。歼灭非正规军团数中缺四七年十二月份材料。

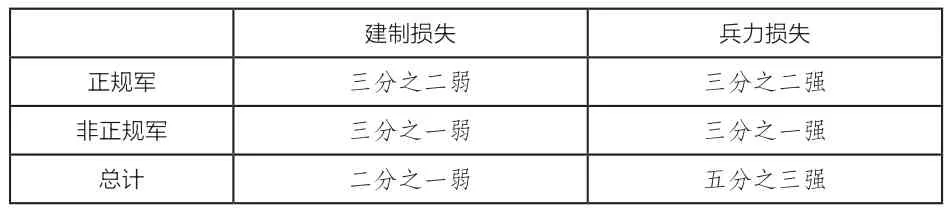

建制损失 兵力损失正规军 三分之二弱 三分之二强非正规军 三分之一弱 三分之一强总计 二分之一弱 五分之三强

由此,我们可知敌人虽然是强大的,但在一年半中我人民解放军的英勇作战,已获得了歼敌一百五十一个旅,六百五十九个团(非正规军在内),一百七十九万人的光辉战果。占敌人原有建制的二分之一弱,原有兵力的五分之三强,这是给敌人非常沉重的打击。特别是从上面的表中更可看出受打击最重的还是蒋匪的正规军,它的建制损失竟达三分之二弱,兵力损失竟达三分之二强。记得在自卫战争一周年时候的统计,还仅损失建制三分之一弱,损失兵力三分之一强。然而在短短的半年之中,却变化得这样快。

…………

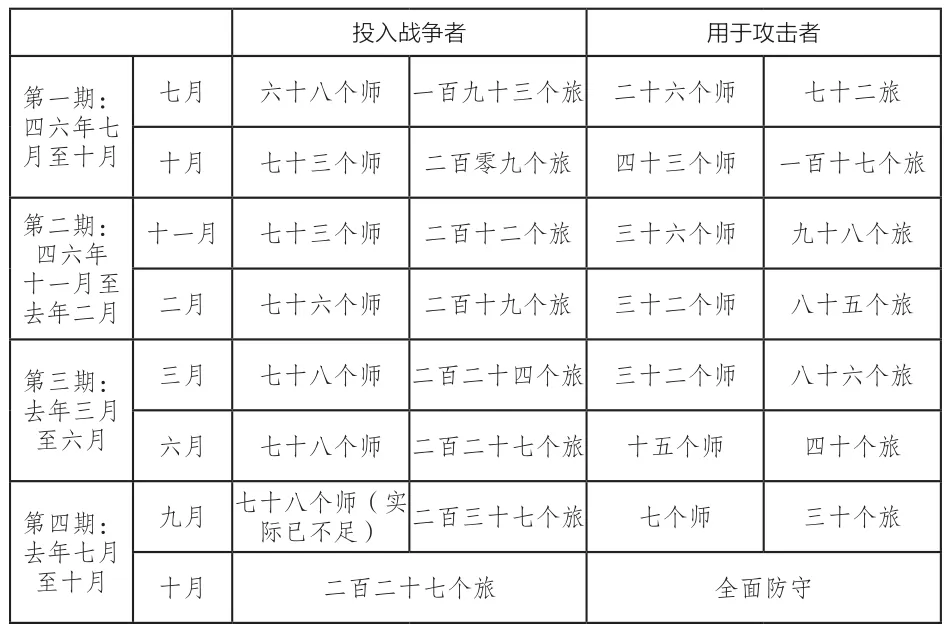

敌人投入战争及使用于攻击的兵力统计:

注:(一)第一期,特别是十月,是敌人全面攻势的最高潮,最疯狂的时候。(二)第二期,敌人攻势受挫,侵占区的守备兵力增加,兵力分散,许多部队被歼毁击溃,需要整补,用于攻击者减少。(三)第三期,敌人已拿出全部赌本,但攻势只限于鲁中、陕北两地,而我却在晋南、正太、豫北、东北、热河、冀东、津浦北段、平汉北段等地区举行反攻,敌人用于攻击的兵力锐减。(四)第四期,我军大举反攻,敌人仅在胶东一地保持其挣扎性的地方性的攻势,自十月胶东我军转入反攻后,敌已处全面防御,其投入战争的兵力虽仍称二百二十七个旅,实际上其中若干旅被歼后尚未补充,若干旅虽经补充尚不能作战。

吴宝康认为形势图是配合报纸宣传、帮助读者了解形势的重要方式之一,因此他很重视在新闻报道中运用形势图。他曾在业务总结文章中花很大篇幅介绍研究部绘制形势图的用意、技巧和经验等,特别提出绘制形势图要“有全盘的成熟的考虑,绝对不可边画边想;要有对材料对事实绝对负责的态度;图要明确简单有力”[3]等。在《大众日报》社工作期间吴宝康绘制了不少地图,比如在《热河自卫战概述》《徐州形势》《从几个统计数字看敌我军事力量消长》等报道中,都加入了手绘的形势图。

三、在《大众日报》社的工作经历对吴宝康从事档案工作的影响

(一)了解档案管理的各个环节

《大众日报》研究部需要和数量庞大的资料打交道,如何快速寻找有用的信息,吴宝康积累了一套行之有效的方法,那就是重视基本材料的积累。他将材料分门别类地记在小册子上,并经常补正[4]。可以看出,这个过程基本涉及档案资料的收集、整理、保管、统计、利用等工作环节。1947年10月,吴宝康在《大众日报》编辑部出版的内部业务交流刊物《新闻业务》第三期上发表了《我们怎样打开了开展研究工作的大门》,该文专门介绍了研究部作为一个新部门,是如何迅速打开工作局面、短时间内取得丰硕成果的。在《大众日报》研究部的工作经历,以及多年来的新闻工作实践,使得吴宝康对档案管理的工作环节有了初步认识,并形成了以“利用”为中心的档案管理理念。

(二)重视编研工作

吴宝康在总结《大众日报》研究部工作的经验时提到:“只要我们随时注意读者的要求,以读者要求作为我们写作动机,那就可以经常不断供给稿件。”[5]在《大众日报》社工作时,吴宝康特别关注为时事报道与评论增加调查研究材料、图表等资料,使读者更好地接收信息。吴宝康非常重视资料的再加工,为了让读者更加直观地了解形势变化,他经常根据统计数字和资料制作表格、手绘形势图,以配合报纸宣传,帮助读者了解形势变化,这项工作成为《大众日报》研究部工作中不可缺少的一部分。如稿件《从几个统计数字看敌我军事力量消长》《徐州形势》中的表格、形势图就是吴宝康根据资料统计绘制的;《大众日报》1946年至1948年的形势图也基本都是吴宝康手绘的。在谈到《战局大变动》这篇稿件时,吴宝康说:“这是自卫战争研究工作上的又一发展。这证明我们可以根据一定时期的战争报道,加以审慎地客观地有根据地分析研究,然后再综合归纳起来,写成分析性的东西,帮助读者对目前战局形势有一概括而明确的认识。”[6]分析研究、综合归纳本身就是档案编研重要的工作方法,可见吴宝康重视档案编研工作,这与他从事的新闻编辑、调查研究等工作有很大关系。

(三)重视调查研究

没有调查,没有发言权。吴宝康在档案学术研究和档案业务工作中都极为重视调查研究,这种脚踏实地的工作作风不是一朝一夕养成的,也正是他在《大众日报》研究部工作时养成的。在《大众日报》社的工作经历使吴宝康认识到调查研究的重要性,让他认识到得出任何结论不能凭空臆想,需要有调查依据。1957年,为推动我国档案学研究工作的发展,吴宝康提出要“加强调査研究工作,积累大量实际材料,以便于为档案科学的研究工作创造条件”[7],改革开放后他更是主张要大兴调査研究之风。特别是吴宝康在从事档案教育工作时,为使档案理论不悬空、与实践工作不脱节,他多次带领学生到多地档案部门进行实地调研。

(四)坚持实事求是的工作作风

真实是新闻的灵魂和生命,新闻工作者最重要的品质就是追求真实。吴宝康在谈到《大众日报》研究部工作时说,“必须采取实事求是,从一点一滴做起的态度,要防止好高骛远、眼高手低的毛病,克服单纯喜欢搞大东西,不愿搞小东西,急于求成的想法”[8]。这种实事求是的工作作风,也是档案工作者应当具备的。吴宝康自幼爱好阅读,较早接受马克思主义,经过长期研究工作和新闻工作的浸润,实事求是的工作作风逐步深入骨髓,对他日后的档案工作生涯产生了极为重要而深远的影响。