浓香型白酒酿造微生物与风味物质组成的研究进展

罗 晶,祝水兰,王 丽,何家林,欧阳玲花,周巾英

(江西省农业科学院 农产品加工研究所,江西 南昌 330200)

随着社会经济的不断发展,人们对酒精饮品的关注度越来越高,同时酒精饮品也成为全球最为热门的产品之一。根据地域不同,人们对酒精饮品的偏好也有所不同,如西方国家偏好葡萄酒和啤酒,而白酒却深受中国大众的喜爱。白酒作为中国最具有代表性的传统发酵蒸馏酒,已有上百年的历史,也是世界六大蒸馏酒之一[1]。安徽、贵州、河南、江苏、山东、山西、四川等地是国内白酒的主要酿造省份,其白酒生产量占白酒总产量的90%以上[2]。由于白酒生产企业的酿造原材料和酿造工艺不同,致使白酒在发酵过程中产生的风味物质也有所不同,同时这些风味物质作为白酒典型特征的基础,以一定的比例共存于酒体中相互作用,形成不同香型和不同特点的白酒。根据风味的不同,白酒主要可分为三大类:浓香型白酒、清香型白酒和酱香型白酒,其中浓香型白酒占白酒总产量的70%[2]。为了更全面了解浓香型白酒,对近年来浓香型白酒的酿造、微生物组成、风味物质形成、微生物及风味物质的鉴定方法的研究现状进行总结分析,以期为今后浓香型白酒的规范化生产和管理、理论的研究与技术的开发提供依据。

1 酿造工艺

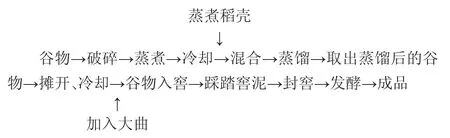

浓香型白酒的酿造工艺包括典型的天然固体发酵和蒸馏,其特点主要为多菌种参与固态发酵、曲的中高温制备、分级取酒、使用陶罐或者不锈钢罐体进行储存等,使其含有独特的风味特征,如窖香浓郁、口感柔和、尾净余长等[3]。酿造过程是在一个开放式的环境中进行,酿造的发酵底物主要是谷物,如高粱、玉米、大米、小米、糯米和小麦的混合物等,大曲则作为糖化的发酵物。浓香型白酒的酿造工艺如下[4]:

1.1 大曲的制作过程

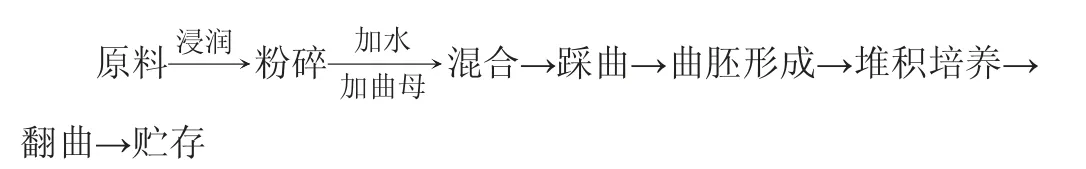

大曲作为白酒固态发酵最为重要的动力,其主要是以小麦为原料,通过自然接种、菌体培养发酵而形成的一种由多种物料、菌和酶为一体系的微生态制品[5],在可控的温度和湿度条件下,经历机械粉碎、加压等步骤形成类似于板砖式样的曲胚[6]。这些原料蛋白质含量较高,加上在制曲过程中采取高温措施,有利于蛋白质分解转化为氨基酸以及氨基酸的衍生物,一些含氮化合物、酚类化合物等极微量成分同时产生,形成浓郁的曲香味。根据温度的不同,大曲一般可分为以下几类:高温曲、中高温曲、中温曲和低温曲。在浓香型白酒发酵过程中,大曲是微生物的主要来源,不仅含有较高的蛋白质,还富含淀粉和其他营养物质,可为微生物提供水解发酵谷物中大分子的水解酶[7]。另外,大曲中的微生物主要有四大类:霉菌、酵母菌、细菌和放线菌等,为发酵和糖化提供条件,对浓香型白酒的风味有着显著的影响[8]。首先在低温阶段,大曲中的各种微生物均会急剧增殖,霉菌是该阶段的主要微生物;随后到高温阶段,氧气和水分的含量减少,大多数霉菌、酵母菌、非嗜热菌和需氧型细菌的数量减少,嗜热型菌株成为优势菌群,如芽孢杆菌属;在曲香味形成的阶段,微生物利用大曲中的营养物质进行生长和代谢,同时微生物二级代谢物的产生和累积,形成许多风味化合物的前体物质;在储存阶段,最高温度可达60 ℃,微生物的含量减少[7]。大曲的制作过程如下:

1.2 谷物的发酵过程

浓香型白酒的生产过程是在厌氧条件下的泥浆坑中进行糖化和酒精发酵[1]。根据原料作物的蛋白质含量及成熟度对发酵原料进行选择;然后对发酵原料进行混合和蒸煮,发酵原料经碾磨粉碎后,与相关辅料按一定比例要求混合加入到需进行蒸馏取酒的糟醅中,然后在同一容器中蒸煮并混合加热,该过程必须小心控制热量[9],先用慢火进行酒蒸,然后加热使原料凝胶化,确保酿酒原料的糊化[10]。待混合物冷却后置于富含多种微生物的窖泥中发酵,整个发酵环境为兼性厌氧,并控制温度在28~32 ℃。整个谷物发酵过程中会存在一些不可控因素影响谷物的发酵,如:发酵温度、发酵环境的水分含量、谷物混合物中水/氧的比例、pH值、所加入的大曲剂量和一些较为特殊的微生物群落等[11],其中微生物在谷物原料转化和风味形成中起着重要作用。在每一代谷物发酵过程中,发酵谷物的重复使用也是浓香型白酒酿造的一个重要特征。通过揭示浓香型白酒的酿造机理,有助于稳定和完善生产过程,提高产品质量。

2 微生物组成

浓香型白酒中微生物菌群的多样性影响着风味化合物的形成[12],鉴定影响风味化合物形成的微生物有助于理解风味物质的形成机制和改善浓香型白酒的特性。目前,浓香型白酒的酿造行业面临诸多亟待解决的问题,如酿造的产品质量不稳定,对酒中风味化合物的形成机制了解不透彻,酿酒的机械化程度低和酿造工艺的复杂性等[1],因此全面了解浓香型白酒酿造过程中微生物生态系统的群落组成及其优势菌群的功能显得尤为重要。

在浓香型白酒的酿造过程中,大曲、糟醅(发酵谷物)、窖泥中的微生物能催化一系列复杂的生物化学反应,还会产生各种风味物质或其前体物质,并与醇类、醛类、酸类、酮类、酯类等其他芳香化学物质相混合。微生物微生态系统对浓香型白酒的风味、口感及品质有较大的影响,探究浓香型白酒中的微生物多样性能进一步揭示微生物的组成和代谢对浓香型白酒风味物质的形成机制。

2.1 大曲中的微生物组成

大曲可提供浓香型白酒发酵的微生物菌株,研究发现大曲中的微生物组成主要有霉菌、酵母菌、细菌和放线菌等四大类菌群[5]。霉菌主要分布在大曲表面,细菌富集在大曲核心区域,酵母虽然存在于大曲的各个位置,但其丰度较低。

大曲中霉菌的颜色可作为大曲质量高低的评判标准,同时对大曲在发酵过程中的糖化能力、酯化能力起着至关重要的作用。酒曲中霉菌的种类主要有曲霉(Aspergillus)、根霉(Rhizopus)、毛霉(Mucor)、青霉(Penicillium)、红曲霉(Monascus)等[13],根据其种类的不同,代谢产物在大曲发酵过程中所发挥的作用也有所不同,如黑曲霉能产生α-淀粉酶、过氧化氢酶、纤维素酶、α-半乳糖苷酶、β-葡萄糖酶、糖化酶、葡萄糖氧化酶、β-葡萄糖苷酶等[5,14];麦芽糖酶、蛋白酶、酯化酶可通过红曲酶的代谢所产生[15];根霉不仅产生糖化酶、液化酶(淀粉酶)能力强,还能以最高转化率的形式将淀粉转化为葡萄糖[16];另外,霉菌在其生长繁殖过程中通过利用浓香型白酒的发酵底物来代谢产生一些呈香物质,对酒风味物质的形成也产生一定的影响,并且嗜热真菌(Thermomyces)、嗜热子囊菌(Thermoascus)、犁头霉菌(Absidia)和地霉菌(Geotrichum)被确定为最常见的霉菌种类,但这些菌不能通过基于培养的方法分离。

酵母菌是酿酒过程中产生酒精所必需的,根据其功能的不同,主要有负责产乙醇的酵母,这类酵母主要将葡萄糖转化为乙醇;还有与酯酶产生协同作用,将糖、醛、有机酸、盐类等物质作为底物继而合成酯类,形成浓香型白酒的特征风味。此外,在浓香型白酒的大曲中,酿酒酵母是最主要的酵母菌,它可以分泌淀粉酶、酸性蛋白酶和β-葡萄糖苷酶,有利于淀粉的降解以及后期的酒精发酵[17-20]。酵母菌所分泌出来的胞外酶作用于发酵底物来产生一系列的酶促反应,进而使产物之间发生复杂的反应,如氧化反应、还原反应、脱水反应、水解反应等,最终形成不同风味的酒。研究者发现Wickerhamomyces可产生细胞内和细胞外的葡萄糖苷水解酶、阿拉伯糖苷酶和木糖苷酶[21],这些酶在浓香型白酒的葡萄酒香气的形成过程中非常重要。

然而就大曲的细菌多样性而言,目前能检测到的主要为芽孢杆菌属(Bacillus),运用培养依赖性和不依赖性的培养方式对芽孢杆菌(Bacillus)进行分析发现内生地衣芽孢杆菌(B.licheniformis)是最为常见的芽孢杆菌属,且B.licheniformis可以分泌淀粉酶、蛋白酶和一些风味化合物的前体物质等[22-24]。

浓香型白酒中的大多数放线菌都是有益微生物,该菌对纤维素有着非常强的分解能力,也是许多酶、抗生素和维生素等物质的来源。在浓香型白酒中,嗜热放线菌(Thermoactinomyces)为主要的放线菌,也是大曲中的优势菌[25-26]。但迄今对放线菌的研究还是主要以菌株的筛选和鉴定为主,同时探索放线菌对产酸产酯和环境pH值的影响[27]。

2.2 窖泥中的微生物组成

浓香型白酒的酿造通常是在地下泥坑中发酵谷物来进行,会在地下的窖坑内壁覆盖上窖泥,以维持浓香型白酒发酵所需的微生物多样性。窖泥中微生物的种类和数量、微生物种群间的相互作用及微生物代谢产物的多样性对浓香型白酒的品质产生重要影响,并且窖泥为微生物的生长和代谢提供了一个较为良好的栖息环境,对后期酒的风味物质的产生非常重要。窖泥中的微生物主要以厌氧为主,主要为甲烷菌、梭状芽孢杆菌、乳酸菌、硫酸盐还原菌、硝酸盐还原菌和厌氧异氧菌等,并且通过厌氧培养的方式对窖泥中的微生物进行分离鉴定,得到芽孢杆菌属、芽孢乳酸杆菌属、分岐杆菌属、假单胞菌属、微杆菌属、棒状杆菌属、黄杆菌属、梭菌属等8个菌属的细菌,且这些微生物大多数为兼性厌氧细菌。随着试验技术的发展,通过采用不同的微生物特异性引物对泸州老窖窖泥中的细菌、真菌和古细菌的微生物群落多样性进行试验发现窖泥中的古细菌主要是广古细菌门中的甲烷菌,如甲烷短杆菌(Methano brevibacter)、甲烷囊菌(Methano culleus)及甲烷杆菌(Methano bacterium)等;细菌则主要为厚壁菌门(Firmicutes)中的梭菌目(Clostridiales)、乳杆菌目(Lactobacillales)及芽孢杆菌目(Bacillales),并且子囊菌亚门酵母菌目(Saccharomycetaceae)为优势菌目[28]。此外,梭菌属被确认为窖泥中微生物群落中的核心属之一,梭菌属分别占30年和300年窖泥微生物总量的0.4%和2.7%[29-31]。通过分析窖泥的梭状杆菌(Clostridium)的多样性发现拉氏梭菌(C.ragsdalei)、扬氏梭菌(C.ljungdahlii)、产乙醇梭菌(C.autoethanogenum)和科氏梭菌(C.kluyveri)是优势菌[32]。此外,窖泥中还发现了一些常见细菌种类,如变形菌(Proteobacteria)、假单胞菌属(Pseudomonas)、拟杆菌(Bacteroidetes)、Petrimonas、普氏菌(Prevotella)、绿弯菌(Chloroflexi)、放线菌(Actinobacteria)、红球菌(Rhodococcus)、微杆菌(Microbacterium)、不动杆菌(Acinetobacter)、互养菌(Synergistetes)、交替赤细菌(Altererythrobacter)和胺小杆菌(Aminobacterium)等[33]。

2.3 糟醅中的微生物组成

糟醅中的微生物组成(也称之为发酵谷物中的微生物)有助于浓香型白酒风味的形成,也就是说浓香型白酒的风味形成与糟醅中微生物群落的演变构成直接关系。实质上,浓香型白酒的发酵过程主要是微生物间的共同发酵,通过互相协调和抑制来实现酿造过程中的微生物动态平衡。糟醅中的微生物(乳杆菌(Lactobacillaceae)和醋酸杆菌(Acetobacteraceae))通过发酵来产生各种风味化合物及其前体物质,如己酸、乳酸、丁酸等,并且后期研究还发现耐酸乳杆菌(Lactobacillus acetotolerans)也是糟醅中主要的微生物[34-35]。刘念等[36]通过对酒醅中真菌群落的演替进行研究,发现糟醅中主要存在5种主要优势真菌菌属:酵母属、伊萨酵母属、假丝酵母属、汉逊酵母属和曲霉属,并且不同位置的糟醅其微生物组成的丰富度也不同,上层糟醅的微生物组成丰富度比下层糟醅微生物组成的丰富度要高。随着研究的不断深入,还发现糟醅中存在欧文氏菌(Erwinia)、公崎杆菌(Kozakia)、葡萄球菌(Staphylococcus)、颗粒链菌(Granulicatella)、节杆菌属(Arthrobacter)、细杆菌(Microbac terium)、希瓦氏菌(Shewanella)、芽孢乳杆菌(Sporolactobacillus)、高温放线菌(Thermoactinomyces)、Desmospora、产碱杆菌(Alcaligenes)、葡糖醋杆菌(Gluconacetobacter)、普氏菌(Prevotella)和产氢产乙酸菌(Sedimentibacter)等真菌[33]。此外,地区间生态环境的不同对糟醅微生物多样性也有一定的影响,其中乳杆菌(Lactobacillus)和芽孢杆菌(Bacillus)为糟醅中的优势菌[37]。以上研究结果均表明,糟醅中微生物多样性具有一定的差异性,并且这种差异性还会随着发酵的程度不断演变。

3 风味物质

浓香型白酒中主要的香味成分为有机酸、酯类、高级醇和羰基化合物等,这些香味成分的种类和数量均有所不同。其中酯类主要以己酸乙酯为主,该类物质对提高浓香型白酒的质量非常重要,另外还有乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯等在浓香型白酒的风味组成也起着重要作用。近期研究表明,浓香型白酒的风味是通过发酵的生态微生物系统中微生物之间的协同作用所得,且发现含有超过1 300种风味成分[38]。在20世纪60年代,梭菌属(Clostridium)是浓香型白酒微生态系统中风味化合物形成的主要微生物,该菌具有多种代谢活动,可以将淀粉、蛋白质和嘌呤等物质转化成有机酸(乙酸、丁酸和己酸)、醇类、二氧化碳和氢气等[39]。除此之外,Clostridium还可以通过利用碳水化合物来产生有机酸和醇类的混合物[40]。香味的形成主要是通过浓香型白酒的发酵、蒸馏和陈酿,其中最重要的环节则是在发酵过程中,窖池和酒曲微生物及酶的作用下,原料被分解、微生物通过生命活动产生代谢产物以及代谢产物之间的转化,均能形成较为特殊的香气成分。在浓香型白酒产香的过程中,扬氏梭菌(C.ljungdahlii)能够将二氧化碳和氢气共同代谢为乙酸和乙醇[41]。徐占成等[42]通过运用全二维气相色谱-飞行时间质谱(two-dimensional gas chromatography-timeofflightmassspectrometry,GC×GC-TOFMS)技术研究发现,浓香型白酒(剑南春)中含有许多的萜烯类化合物,这些物质在植物体内的含量较多,主要是金合欢烯、古芸烯、香橙烯、香柠檬烯、雪松烯、蛇床烯、罗汉柏烯、榄香烯、杜松烯,它们在香气形成中的作用是非常重要的,并且是具有较强的香气和特殊功效的生物活性物质。范文来等[43]还通过运用顶空固相微萃取(headspace-solid phase microextraction,HS-SPME)和气相色谱-质谱联用(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)技术,分析浓香型白酒中的微量挥发性成分发现,在浓香型白酒的香味组成中以酯类(78种)、芳香族化合物(26种)、醇类(18种)、羰基化合物类(13种)、酸类(11种)为主,还有酚类化合物(7种)、呋喃类化合物(7种)、硫化物(6种)、内酯类化合物(5种)、吡嗪类化合物(3种)和吲哚类化合物(2种)等。随着研究的不断深入,对浓香型白酒的香味物质理解更加全面,研究者们逐渐发现己酸乙酯和乳酸乙酯的含量对浓香型白酒品质非常重要,由于乳酸菌在酿造发酵过程中数量会增多,因而产生更多的乳酸,之后形成更多的乳酸乙酯,致使乳酸乙酯和己酸乙酯的比例失调,造成浓香型白酒的香味略带酸涩味,品质下降,因此在工艺化生产中“增己降乳”则显得迫在眉睫,主要是通过科学合理地增加己酸乙酯的含量,并同时降低乳酸乙酯的含量,使二者在酒体中的含量比例较为协调,以提高浓香型白酒的品质[44]。

4 风味物质及微生物组成的鉴定方法

4.1 风味物质的鉴定

在浓香型白酒的研究过程中,最初仅仅只是运用常规的化学分析方法来分析酒中总酸、总酯和总醛的含量,后面随着技术的发展渐渐使用薄层色谱法和柱层色谱法来分析酒中有机酸的含量[45]。再到后来技术设备的不断更新换代,GC-MS、多维气相色谱-质谱(multidimensional gas chromatography-massspectrometry,MDGC-MS)和气相色谱-闻香(gas chromatography-olfactometry,GC-O)等方法在白酒成分剖析中得到广泛的应用。范文来等[46]则通过运用浸入式固相微萃取(immersion solid phase microextraction,DI-SPME)技术来分析浓香型白酒中的香味成分发现其中酯的含量高达91%。随后,该团队又通过运用HS-SPME技术分析得出浓香型白酒中的主要挥发性香味化合物为己酸乙酯、己酸、辛酸乙酯、丁酸、乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯等[47]。总的来说,在白酒的提取方法和鉴定方法中,主要还是采用HS-SPME、DI-SPME、液液萃取(liquid-liquid extraction,LLE)等方法来提取,通过GC-MS、MDGC-MS和GC-O来鉴定挥发性的香味成分。

4.2 微生物组成的鉴定

在浓香型白酒微生物组成结构的鉴定方法中,主要还是传统可培养技术、磷脂脂肪酸(phospholipid fatty acid analysis,PLFA)技术、聚合酶链式反应-变性梯度凝胶电泳(ploymerase chain reaction-denaturing gredient gel electrophoresis,PCR-DGGE)技术、单链构象多态性(single strand conformation polymorphism,SSCP)技术、核糖体核糖核酸(ribosomal robonucleic acid,rRNA)基因克隆文库技术、实时荧光PCR技术、高通量测序技术等。最早通过运用传统可培养的方法来鉴定环境微生物的菌群结构和多样性,该技术虽是探究微生物某些生理生化特性的必须方法,但由于该技术较为费时费力且运用范围有限,不太适用于专性厌氧微生物的培养,因此该技术在浓香型白酒中的微生物菌群多样性研究中运用较少,探索新的检测方法来鉴定酿造过程中各阶段微生物的组成就显得尤为重要。PLFA方法研究微生物组成结构的优势在于能够非常快捷的鉴定出微生物的组成,可靠性高、操作简单、重现性好,可以探究浓香型白酒酿造过程中窖泥中的微生物结构组成[28]。另外,通过PCR-DGGE技术来分析高温大曲和中高温大曲中的微生物结构组成,该方法解决了传统方法无法鉴定的一些细菌种属[48],甄攀[49]还通过利用该技术探究了不同窖龄的窖泥中细菌的丰度、多样性和相似性,鉴定了优势微生物的种类。研究者还通过利用PCR-SSCP技术来探究不同窖龄的窖泥中细菌与古细菌的结构组成[49]。rRNA基因克隆文库技术运用范围更大,可通过已知菌种的核糖体脱氧核糖核酸(ribosomaldeoxyribonucleicacid,rDNA)基因序列来鉴定未知微生物的种属,大多数运用在多环境的发酵体系中探究微生物的结构组成和多样性,如窖泥、大曲、酒醅中[28]。高通量测序技术也是在浓香型白酒的微生物组成结构中运用最为广泛的生物技术之一,通过对16S rDNA的序列进行相似度进行分析,鉴定出了浓香型白酒中的几种梭菌属,如煎盘梭菌(C.sartagoforme)、科氏梭菌(C.kluyveri)、扬氏梭菌(C.ljungdahlii)、柱胞梭菌(C.cylindrosporum)和产气荚膜梭菌(C.perfringens)[33]。研究者还采用高通量测序技术来剖析浓香型白酒中不同发酵时间的糟醅中微生物的多样性[50]。

对目前浓香型白酒的研究趋势来观察,不难发现现在的分析鉴定方法已从最初始的分离培养向运用分子生物学技术转变,通过现代分子生物学的研究方法来更快、更准地鉴定浓香型白酒中微生物的多样性,为深入探究浓香型白酒酿造过程中的微生物组成结构的挖掘提供了一个非常重要的研究方向。

5 总结与展望

浓香型白酒主要是通过酿造过程中各种微生物的相互作用来产生香味成分,从而具备窖香浓郁,口感柔和,尾净余长等特点。本文主要从浓香型白酒的酿造工艺、微生物的组成、香味物质的形成和鉴定方法进行总结分析,旨在为改善酿造工艺提供理论基础,有助于加速浓香型白酒质量与稳定性的提高。

微生物在浓香型白酒的整个呈香过程中起着至关重要的作用,如多种有机酸、酶的产生,因此可通过菌株的分离纯化,使得酒中一些功能性微生物成为工厂生产的潜在资源,为经济的增长提供动力。此外,微生物之间是如何相互影响,尤其是功能菌群之间的相互作用机制,又是通过何种代谢活动来产生浓香型白酒中的风味化合物,这些机制目前还尚不清楚,值得今后继续探究。随着研究的不断深入,将微生物学、分子生物学和生物信息学等技术结合起来,更为全面地去探究浓香型白酒中的微生物组成及其功能特点,揭示微生物的代谢活动机制和香味物质形成机制,同时丰富微生物功能菌株的资源库,对深入探究微生物的组成与风味物质形成之间的关系奠定基础。