黄鹤迎春申契阔

——小记1977年萧印唐武昌过访沈祖棻夫妇

张春晓

暨南大学文学院

1977年春节前夕,久居珞珈山中的沈祖棻与程千帆欣喜地迎来了他们的多年至交萧印唐(原名萧熙群,字印唐,又写作“印塘”,本文引文中的人名写法以沈祖棻手稿原件为准)。曾经“十载音书绝,卅年离别馀”,终于劫后重逢于武昌。

相逢年少承平侣

1934年秋天,25 岁的沈祖棻从中央大学毕业,随即进入金陵大学第一期国学特别研究班深造。该班招收大学文史哲毕业生﹐旨在造就高级国学专门人才﹐是当时东南地区各大学的首创,学制两年。第一期学生十六名(女生六名),其中有徐复、殷孟伦、高文、章荑荪、游寿等。学生入学后自选专题研究,胡小石、黄季刚、汪东、胡翔冬、吴瞿安、刘衡如、刘继萱等担任导师。

同班有位来自四川的青年萧印唐,1929年入读成都师范大学文科班(1931年合并为国立四川大学),大专毕业后任教于垫江中学。1934年以国学满分破格录入国学研究班,是年23 岁。那时,金陵大学的川籍学生不多。2006年,曾经同期毕业于农经专业的93 岁高龄的张汉民先生,曾为《印唐存稿》的问世感慨不已:“1936年金大毕业川籍同学八人,现只存予一人,不能无独立苍茫之感。”而萧印唐之所以千里而来,正如程千帆《萧印唐先生集序》记云:“慕蕲春黄季刚先生、长洲吴矍安先生之名,复来受业。”

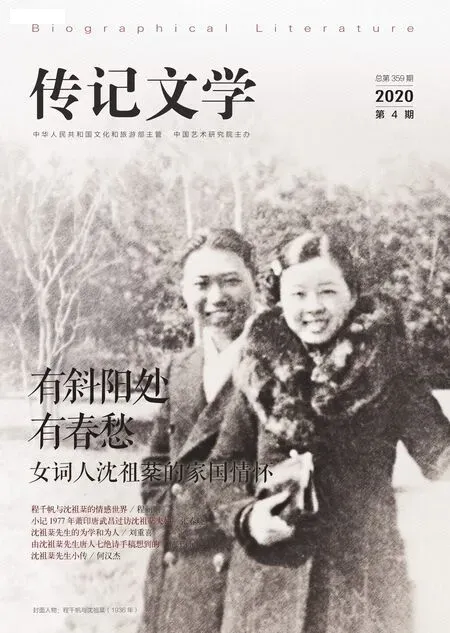

沈祖棻致印唐诗(注:手稿中的第一首、第三首见《涉江 诗稿》卷一《答印唐见寄二首》,个别字 句不同。程千帆笺曰:“一九三九年祖棻 与印唐同教重庆界石场之边疆学校,地近 南温泉。已而印唐赴成都任教育厅秘书,故诗云云。”)

萧印唐为人任侠好义,张汉民回忆:“其时日寇侵我不止,印唐与予均属热血之士,闲时少年同游,多愤世忧国。”程千帆在《涉江词笺》及《萧印唐先生集序》中说:“印唐任侠轻财,急人之急,多金不吝。”“其为人任侠好义,善与人交,而文采秀发,尤工草隶,故同学莫不爱重之。时余夫妇亦在弟子之列,交情尤契,称莫逆焉。”在金陵大学共同的学习生涯中,志同道合的程千帆、沈祖棻、萧印唐结为莫逆之交,在此后各自的人生颠沛中更是患难见真情。

1937年8、9月间,日本飞机轰炸南京,形势危急,正在程、沈进退唯谷之际,萧印唐来信了。萧印唐当时在私立南京安徽中学任教,该校在姚文采校长的带领下迁到屯溪,设立了南京安徽中学徽州分校。正是在此契机之下,萧印唐劝程、沈暑假中到屯溪暂避敌机轰炸。不料程、沈到屯溪后形势愈来愈紧,南京已是回不去了。在萧印唐的介绍下,程、沈留在安徽中学任教,暂时解决了生计问题,也正是在屯溪,两人结为了夫妻。萧印唐先期安顿,这时便将自己的住处让做婚房,给了他们乱世中一个临时安居的家。

面对突如其来的家国不幸和流离失所,“生小住江南”的祖棻“仓皇临间道,茅店愁昏晓”,情感受到巨大的撞击,背井离乡已极可痛,何况面临国家危亡。她在《菩萨蛮》四首小序中写道:“丁丑之秋,倭祸既作,南京震动。避地屯溪,遂与千帆结缡逆旅。适印唐先在,让舍以居。惊魂少定,赋兹四阕。”“惊魂少定”四字实是切肤之痛的真情流露。离乱中夫妻的相互扶持、朋友的鼎力帮助,无疑是这场不幸中稍可宽慰的地方,是以最后一首全记此事,作为对前三首突遭事变后茫然无依、惶恐忧愁情绪的收束。词云:

萧印唐1937 在屯溪中学,旁边南京安徽中学徽州分校校牌为萧印唐手书

长安一夜西风近,玳梁双燕栖难稳。愁忆旧帘钩,夕阳何处楼? 溪山清可语,且作从容住。珍重故人心,门前江水深。

上阙写骤然离乱,下阙写流寓屯溪。难得心境略加平复,描述溪水清澈,风物优美,于是聊以自慰,何妨从容暂住?这既是珍重故人的心意,又是不得不面对的事实——江水自深,难以为计。故人心意,遂成为兵荒马乱中的一抹暖色。

不久南京沦陷,日寇迫近,尽管姚文采校长向军方借了200 支步枪,准备带领师生转移到山区,一边打游击,一边办战地学校,安徽中学仍是在日渐紧张的战事中解散,师生们纷纷离开屯溪避难。

1938年1月,沈祖棻由武汉转到长沙,四五月间又由长沙转到重庆。一时找不到教书的工作,就由汪旭初先生介绍到重庆贸易局做三等科员,做了两个月贸易局就停办了。这时萧印唐在重庆界石场蒙藏学校任教,见沈祖棻为失业忧急,就向学校推荐了沈祖棻。国立蒙藏学校是民国时期在南京创办的一所为蒙藏与边疆少数民族培养人才的专门学校,蒋介石出任校长。抗战初期,南京蒙藏学校迁到重庆市郊区巴县界石场,1939年更名为国立边疆学校。萧印唐的推荐恰逢其时,当时该校学生风气嚣张,接连轰走了不少教员,学校正为请教员发愁,而沈祖棻在安徽中学的教学效果很好,学生满意,因此在萧印唐的推荐下,学校顺理成章地聘任了沈祖棻。

1939年暑假,沈祖棻因病辞职,在西康建设厅工作的程千帆本拟接她到康定养病,因病体不支,遂滞留雅安和公婆住在一起。久病不愈,夫妻仳离,祖棻的心情十分低落。她以词作向朋友们倾吐内心积郁,《金缕曲》序云:“余病八阅月矣。印唐始约养疴白沙,素秋复邀就医渝州,皆不果行,而两君者顷亦多疾苦。余既谱金缕曲以寄素秋,言之不足,因再用此调分寄。词成自歌,不知涕之无从也。”词云:

寂寞人间世。论交游、死生患难,如君能几?辛苦分金怜管叔,知我平生鲍子。更莫说、文章信美。不见相如亲卖酒,算从来、词赋工何味?心血尽,几人会? 重逢待诉凄凉意。且休教、等闲飘尽,天涯涕泪。用素秋书中语。我亦万金轻掷者,今日难谋斗米。空料理、年年归计。一样关山多病日,未能忘、尚有中原事。堪共语,兄和姊。

沈祖棻此词一出,令印唐十分动容,“得词泣诵再三,并传观师友,以博同声一哭。”沈祖棻于是更作《解连环》一曲。“寂寞人间世。论交游、死生患难,如君能几?”“堪共语,兄和姊”“漫关心、断肠旧句,几人会得”诸句,将知己感馈之情溢于纸间,他们不仅是同窗密友、文章知己,更是寂寞人世间的患难之交。

1940年4月,沈祖棻赴成都治病,7月出院后随程千帆到乐山养病两年。1941年6月迁居学地头后,与钱歌川、刘永济结邻,过着战乱下相对恬静的山居生活。在此期间,她常常回忆起承平静好的江南时光,1942年夏天所作数首《浣溪沙》“山居苦热,有忆江南旧事”、《拜星月慢》“夏夜病中念白门旧游,和清真”、《征招》《踏莎行》等,皆是怀念江南风物、少年情事。《踏莎行》中“白袷衫轻,青螺眉妩,相逢年少承平侣。惊人诗句语谁工,当筵酒盏狂争赌”,即系题赠金陵旧侣萧印唐、高文。

1942年始,萧印唐先后在成渝任国立四川大学师范学院、国立社会教育学院、国立女子师范学院及重庆南林学院等校教授。沈祖棻则先后在成都金陵大学、华西大学任教。此后聚于成都,时有悲歌痛饮,感怀国事,伤心流年,即如1942年秋有《霜花腴》重阳唱和,岁暮有《高阳台》枕江楼悲歌。祖棻还曾以诗相约过访,萧印唐《依韵成句心祭子姊》诗附注云:“沈子昔在蓉(一九四二)尝以诗见招云:‘辛苦移家锦水西,相邻不意故人疏。竹林游罢归来日,为向柴门一驻车。’”

1946年8月,沈祖棻回到阔别十年的江南。1952年至1956年先后在江苏师范学院和南京师范学院任教,1956年夏天调回武汉大学。1957年程千帆被打成“右派”。1949年后,萧印唐辗转长春电力学校、南京电力学校、重庆电力学校任教,“文革”中文史要籍及所藏文稿悉被焚掠殆尽,关押批斗三年,受尽摧残。1972年落实政策,方获退休。

相识于年少承平,患难于离乱岁月,尽管饱经忧患,但根植于青春岁月的友谊经过战火与流年的考验,成为一生最宝贵的财富。不论时空曾经如何阻隔,唯一被迫中断联系的十年,是在那特殊的年代。

几度行行重行行

1975年的暮春,沈祖棻正在办理退休手续,千帆回到沙洋劳动,女儿女婿在关山汽标厂工作,一个人时时觉得山中清寂。4月4日,星期五,多云。一个如常的傍晚,祖棻正为日常起居忙碌,忽然收到萧印唐的来信,一时“喜出望外,乐不可支”。当晚她就回复了印唐,署名“老友 祖棻”。以“老友”署名的书信并不多,但4月间的两封致印唐信均是如此,可见她的感触之深。她热情洋溢地写道:

多年不通音问,系念之忱,彼此同之。每忆旧游,为之惆怅!七二年来,旧友均重通音讯,棻曾奉函重庆电力学校,以无此人被退回,当时惊疑忧念不已!惟以兄或他调以自慰。荑荪兄及学生王淡芳闻之,亦为忧念!七三年夏重游宁沪,探问兄况,知已退休,大慰下怀!惟以不知尊址为恨!而念念于心,未尝或忘,思得一通音问。

未尝或忘,惊喜可知。1974年,祖棻曾经写下一组《岁暮怀人》诗,其中属于印唐的诗句为:“巴峡畸人忆旧狂,千金散尽始还乡。箧中草圣依然在,何处春风问讲堂。”那时还没有印唐的消息,所以有末句之问。后来印唐从王淡芳处见到这首诗,遂有《淡芳见示紫曼怀旧绝句次均奉答》:“白门游侣少年狂,皓首于今各异乡。丰乐安康际盛世,龙钟休退亦堂堂。”即将到来的休致,给历经苦难的人们带来极大的生活希望。

夜雨郁热,66 岁的祖棻一边煎药,一边复信,将一班老友及个人年来境况简明概述,印唐的信中应该是提到了后约之事,是以祖棻欣喜地说:“能与君惠、孝章同来,则平生之愿足矣。”这天她在日记中记道:“十时多始得上床。得与印唐通问,甚喜,暂不觉伤感凄凉。”

许久不通音书,一旦通问往来频繁。4月17日,祖棻回复了第二封信:

来信收到。兄手战眼昏,犹勉作书相寄,故人情重,亦可知矣。前书已转千帆,昨得复函,云欲作书寄兄,别久语多,不知从何说起?故仅作诗一首,今为寄上。棻亦有同感。前书匆匆,不能尽意。欲详叙别后情况,亦不知从何说起?且旧事重提,令人不快。而久病初愈,亦无精力作长函也。乃亦效千帆,作诗代柬。

信末家常叮嘱“春风多厉,春雨连绵,寒湿中人,望加意珍卫为宜”,并随信附去《得印塘书却寄》十首再抒惊喜之情,句末数个惊叹号足以表现她渴望劫后重逢的迫切心情。

十年消息总茫然,远信惊疑雁不传。漫说百书输一面,一书犹望及生前!

缄札真从天外来,卅年襟抱一时开。少年同学今多在,还望东来共酒杯!

重逢尊酒论文初,却念巴渝赋索居。多少故人齐引领,白门黄浦望君书!

黄垆故侣骨成尘,楚客招魂独怆神。挥涕欲吟思旧赋,解吹邻笛已无人。

朋侪禀性异温严,侠骨柔情君独兼。老去江湖求药物,空余草圣闭尘奁。

所录为第一、二、三、四、七首。印唐对第四首感触尤深,《次韵答紫曼十咏之四》四首末句终是许下“握手他年会有时”的承诺。1983年,时隔近二十年之后,程千帆给他寄去沈祖棻的遗著《涉江诗稿》,再见《得印塘书却寄》“侠骨柔情君独兼”之句,印唐不禁感赋《口号》一首:“控闲意马锁心猿,皓首苍颜两目昏。惭愧故人侠骨许,一生颠沛不堪论。”

老友们的来信,给生活枯寂的祖棻以极大的安慰。4月19日,她收到游寿的信,在日记里写道:“言长意深,富于感情,读之喜慰,反复阅看,老友交谊,固自不同,连日得诸老友信,无论长短,均旧情洋溢,具见交谊,非泛泛之比也。”每日写诗复信成了她最勤力的功课。8月里,她给印唐的诗札中有《山居近事,赋寄故人》[1]四首,诗中既有“五风十雨三春病,万木千山一点灯”“奔洪暴雨侵茅屋,朗月清风隔粉墙”“诗札堆床懒未酬,明窗笔砚暂时收”的生活实录,亦有“东游期在舟难买,北国书来饭可加”的后约期待。诗末附有小记:

《得印塘书却寄》十首原稿复印件

居处四邻稀少,皆早睡。余独爱遥夜灯窗把卷。

屋后高山深林,每遇暴雨,山洪奔泻,时有泛滥之患。

旧屋两间,面山对湖,日出星沉,当窗可见。夏夜屋外纳凉,则明月高照,清风徐来。近邻忽扩围墙,更起朱楼,湖山风月,悉被遮断。而建楼亦不成。

《涉江诗稿》中并没有这段,应该是复信时兴之所致的闲来之笔,却如此具有诗性的光辉,真实地记录下那个静夜里她淡淡的思绪,面对艰难生活的安之若素。

老同学们相约金陵再见,一直是他们的急迫愿望,恢复通讯之初即已提起。1976年1月20日,祖棻信中和印唐商议:“兄嫂待春暖东下为宜。最好能在春夏之间,盖宁沪友人,近年极忙!迄无少暇。惟暑假略有一二周能抽暇相聚。故如兄于春末去南京小住,好在至亲方便,可过暑假再返川,退休无事,不妨多盘桓也。届时帆棻亦当同时或先后去宁沪小住。介眉言如旧友聚金陵叙旧,彼暑中亦可南游也。荑荪久极念兄,兄可至沪一游相会,亦可约其至南京相晤。彼亦极忙,惟暑假或空耳?”

2月26日信中再议:“顷奉来书,甚喜!惟兄又有事返乡,一时尚难东下,虽觉春暖同游,得趁宁沪诸友暑假闲暇为佳,但不能早日晤谈,又不免怅怅耳”“孝章近亦有约君惠于暑假中同作东游之意,然近来运动甚累,恐各校未必放暑假?如能来,则诸友大会,更可乐矣。棻等亦以退休为佳,深自庆幸也。馀面谈。”眼看渐有成行之意,祖棻欣然写下“馀面谈”三字。

寒梅开日约同行,飞尽杨花阙寄声。黄埔秦淮频问讯,布帆未到武昌城。

豪情欲理少年狂,便买扁舟出故乡。漫忆当时湖海气,天涯老病各相望。

大约是被老友们催问,6月里,萧印唐《次韵答紫曼武昌二首》表达了决意成行的愿望:

几度行行重行行,万山杜宇已声声。任须汉上归人至,便买轻舟下石城。

《次韵答紫曼武昌》

欲理清吟与饮狂,可堪念远复思乡。药沸茶烟费日计,户外青山何所望。

之前印唐仍在犹豫的时候,同在四川的陈志宪(孝章)与刘君惠便已经于5月14日商定,秋日即约印唐同赴武汉,偕游金陵。一切安排妥当,二人心情愉快。也许是期待太久迎来的喜悦令人过于兴奋,陈志宪当夜脑溢血入院,不幸于6月10日下午逝世。祖棻闻知噩讯伤感不已,生死无常更令她深感定约的迫切。

1976年6月23日,她一面告知印唐陈志宪去世的消息,一边积极敦促他践约金陵之行:“四十年老友,未及重叙,一旦永别,其悲怆痛恨为何如耶?!连日情怀极恶,悲思难排。想兄闻之,自亦同感。唯望兄与君惠兄善保贵体,维持健康,得践秋日东游之约,亦望千帆能先期返汉,棻病能有起色也。虽然,人事多变化,此一共同愿望,未知果能实现否?止近亦病甚,犹力疾从公也。”其中心意旨便是“衰病日甚,惟望能与旧日诸友作一次欢聚”。

命运总是这样不可预计,行期一误再误。1975年曾经有约,因刘君惠有公事不克同往。1976年6月陈志宪的去世令他们顿感无常的促迫,然而本是一再发出邀约的祖棻,却在9月1日的信中劝刘君惠和萧印唐暂缓东下:“因自南京至上海一带,均有地震预报。南京已戒严棚居,不准过宁船上旅客上岸,并无法买到西上船票矣。湖北亦有四县有预报,武汉则可能波及,问题不大,惟近来亦忙预测。欢叙又须延缓,殊为怅怅!念宁沪老友,忧虑不已!”

直到1976年11月,他们终于再次定下1977年春夏之约,往还的文字之间都不免雀跃之情。祖棻于11月11日的信中附上《得印塘书却寄,兼示君惠》:

远札开时意惘然,眼中二妙隔山川。曾圆几度西楼月,空过千回下水船。

盛世欢游犹避地,浮生离合岂关天?老怀馀兴能多少,约到东风又一年。

印唐11月17日复信,并寄《次韵答寄曼姊武昌》:

欲访东湖意昂然,仙源仿佛认前川。晴云披絮山头帽,急雨掷珠水面船。

安步同游湖上月,不辞长醉壶中天。会编字典刘公去,温梦支床又一年。

这一组唱和步韵之作,诗中怅怅之情,期待之意,忽忽未稳而又情不自禁。“浮生离合岂关天”是鼓励印唐尽人事之力,“老怀馀兴能多少”,回首几十年艰难时事,无人幸免,白首相约实是他们所余不多能够努力实现而又最真实美好的愿望。不管出于何种心境,这一班金陵老学人们都欣然迎来了他们的休致。程千帆于是年1月信中即道:“子苾已于十二月退休,弟亦已批准,惟以迁移户口手续甚多,一时尚未能正式公布,大约一二月内必可办妥,从此优游岁月,东坡所谓‘此去残年尽主恩’也。”

一面生前见,犹过书百行

一旦定约,老友们便开始积极筹措。他们靠书信往还,事无巨细,一一安排。

1976年12月16日,祖棻在寒冬的灯下写信,直到夜里十点半。“思及会面在即,喜极翻疑梦寐。因成小诗三章,聊以志喜,不尽所怀。昔有印章,刻前人句:‘言情不尽恨无才!’往日填词每用之。今亦然也。”小诗三章,即《得印塘书,谓将东游,约过汉相访,喜赋三首》:

开札浑疑梦,欢怀寝更兴。论文寒夜酒,话旧雨窗灯。惟望成行定,还期除病能。老翁归有日,下榻待良朋!

十载音书绝,卅年离别馀。行程真可计,后约竟非虚。梦绕梅开日,情温雪霁初。翻愁居远市,供给少盘蔬。

登临多胜境,云树映山光。唤棹湖当户,行沽酒满觞。惟愁衰老日,难续少年狂。一面生前见,犹过书百行。

无以言表的激动喜悦见诸文字,祖棻但觉言情不尽。书信其余则是虑及种种相见细节,在交通不便、通联不便的前提下,预先安排接船等琐屑,唯恐变数,而求一种以不变应万变的绘图之策,琐琐之中正是各种关怀真切之情:

所谓数事须先接洽者:即兄嫂年老多病,且腿脚不便,而吾等居处又颇难找。如携带行李物件,更属困难。故思请兄嫂确定行期后,即写信告知确期:何日何时趁何船到汉,并附兄近照一张,当令女儿女婿到江边码头相接,并由彼等将行李物件等送至附近舍妹妹婿家,以免携带麻烦,行时又可方便。然后由彼等陪同照料(武汉谓乘公共汽车为练杂技,非宁沪之比也)至舍间。本当亲自迎接,因近来多病,益形衰弱,冬日殊不胜江风也。兄自能谅之!虽如此。因棻笃信情况是不断变化的之说,恐彼等或因工厂春节前赶任务,请假不准?或兄因船票难买,临时行期有变动?或天变雨雪?或人有小病痛等等,为防万一,棻将住处绘一详细路图,以便按图寻找不误。

作为多年老友,祖棻再三交待不要客气,“总之望兄早定行期,来信相告,并附照片为要!不可怕吾等及儿辈麻烦,不要相接。须知吾等并不麻烦。兄嫂如无人接,则麻烦甚大矣!至交讲实际,不讲客气!小女所要竹篮是圆形的。口同嗜豆豉已无,不知有其他普通干豆豉否?如有,亦望带少许!”在物质匮乏且各地资源不均衡的时代,老友托带、寄送物资成为日常生活的常态,是以祖棻嘱印唐不要客气的同时,也请他捎带竹篮和豆豉。

信到四川时,印唐正出门在外,归来作答《出行返县经月归读曼姊惠书并为三律次均奉答三首》,其三云:

罢游妻奉简,开读字辉光。误约惭颜汗,迟来罚酒觞。春和转候暖,花底见游狂。篮已盛盐豉,行期报十行。

印唐报知祖棻行程已定,只待春暖花开,重理旧狂。“篮已盛盐豉,行期报十行”,直令人忍俊不禁又感其温暖之意。

年光流转,在期待中迎来了1977年。1月29日,星期六,武汉大雪大冷零下三度,萧印唐抵达南京。2月14日,星期一,晴,腊月二十七,祖棻接到印唐即将抵汉的来信。15日,程千帆特意做了八宝饭,“待肖年夜吃”。2月16日,天气阴冷,千帆冒着凛冽的寒风清晨五点起床,六时出门过江接船。十一点半,祖棻做好饭菜在家等,火热菜将熄,印唐、千帆终于到家,于是重新热饭。印唐不仅带来了四川的竹篮豆豉,还从南京捎来了孙望的手信。是晚围炉夜话,一同给未能成行的刘君惠写信。

2月17日星期四,大年三十,祖棻简简单单地记道:

大家吃猪油年糕早餐。午饭随意吃数菜,吃鱼头豆腐。下午谈话,晚餐吃年夜饭,四盆吃酒,红烧鱼、八宝饭、腊肉风鸡卤蛋腊八豆等。吃饭,饭后饮茶畅谈,十时半睡。接淡芳、逸峰信,下午与印塘湖边散步。

年夜饭也算丰盛,千帆专门为印唐准备的八宝饭摆上了餐桌。一天都在谈话,唯一的户外活动就是午后东湖边的行走。十年后,印唐在《忆子》中仍然记忆犹新那相谈甚欢的情形:“言笑宴游朝夕同,白门锦水思无穷。一行飞雁凌空去,极目云天立望中。”

2月18日星期五,大年初一,天气晴暖。这天最重要的事情是过江买船票。36 路车过桥头站不停,祖棻和女儿丽则、外孙女早早只好折回家中,千帆和印唐则奔至更远的站点广埠屯上车,五点顺利购票归来。晚饭后他们依然是闲谈。第二天本来准备乘天气和暖再游东湖,谁知阴冷风大未能成行,千帆出门买肉,印唐在家挥毫写下新春条幅。祖棻记道:“帆迟回,未买到肉,仍腊菜吃饭,印塘不喜食及腊,亦无办法,胡乱吃午饭。饭后闲谈未睡,囡带早早去小玉家,未遇而回。晚餐,饭后火忽熄,帆重生不起,用煤油炉烧水,并炒腊八豆,切腊肉,装辣肉酱及卤豆干四瓶为印塘作路菜。”虽然程、沈夫妇有许多盛情之意,但限于物质条件,只能勉力为之。

2月20日,大年初三,雨冷。清早五点程、沈二人即起,穿衣梳洗准备送印唐过江上船,却发现印唐已经避送先走。五点五十分两人追赶前往,幸而坐十二路及渡船都很顺利,赶到江边的时候船仍未发,在候船的地方找到了印唐。“帆与之去早餐,我守行李,帆带回油香我吃二个当早餐。送印塘上船,我无票混入。待其寻到舱位安放好行李后,稍坐即下船,恐拥挤走慢匆忙也。”祖棻记载这段凛寒追故人的小插曲时语极闲淡,就连无票混入这种应急之变对于闺秀的她似乎也毫不违碍。但于读者而言,却在这种平淡叙述中,被三位65 岁的老人彼此顾念的真情深深打动。

江边别后,萧印唐于轮上作《将归蜀千帆紫曼追送轮上忍泪为别》云:

卅年相契阔,过眼历风尘。世路总荣辱,交道订死生。灯前疑梦寐,堤上数叮咛。忍泪殷勤别,江轮握手频。

则诗中感情的力量早已力透纸背。纸的背面,果然又是一段情谊的明证。这首诗是印唐在江上所做,没有纸张,就手写在了章荑荪给他的信函背面。荑荪的信写于1月12日,不过是告诉他如何到达宿舍,老友之间几乎没有客套话,开门见山:“兄来即住我的宿舍,朝夕共话,饮食方便,千帆能同来更所望也。”之后的一大段就是从上海火车站到其宿舍的数种方案。

萧印唐《将归蜀千帆紫曼追送轮上忍泪为别》

这一场冬日的过访,迭经起伏,终于如愿以偿。三十年契阔之情,荣辱世道的死生之交,最终化为那平凡不过的“殷勤别”“握手频”。即使诗家词家锦心绣口如他们,在现实的别离中,也唯有托之一次又一次的握手道别。正如日记中何曾记下冬夜灯前,几十年至交的肺腑之言,不过“闲谈”,仍是“闲谈”,明明历经世事的白首重聚如此不易,那暗夜的感触、心内的波澜,定更甚于杜甫的《赠卫八处士》,毕竟共同拥有的不仅是青春作伴,还有国仇家恨;共同逝去的不仅是岁月流年,还有数十年来的摧折磨难。其悲欢离合的深沉之痛,岂是浮光掠影可以触及。

乍见还轻别,重来客路赊

大环境渐渐松动,沪宁的老友们策划起一场金陵大聚会,居于长江中游的程、沈已经退休,他们积极响应号召,过访武昌的短暂相聚哪里能够尽兴,祖棻鼓动印唐再次顺江东下,共赴盛会。

1977年3月15日,祖棻将章荑荪所寄新诗转给印唐,诗中道:

印塘飘忽仍如昔,报道来兮又告吹。黄鹤迎春申契阔,白门欢聚盼佳期。高文久不通消息,游寿闻曾怀旧诗。四十年前年俱少,老逢大治及时为。

这无疑是荑荪发出的召集令。其结句祖棻再三念诵,认为极有现实意义,并以此劝勉印唐:“昔年同学,现皆成六七十岁之翁媪,来日无多,后会难期,老逢治世,安得不及时行乐乎?!荑荪发动金陵大团聚,并寄诗札于石斋介眉,则恐未必来。荑荪欲同游山东,棻等恐体力不胜,故拟约孟伦先来金陵大团聚后再说,孟伦重故旧而性好动,喜漫游,如教学任务能有暇,当可来会。吾等皆极盼兄能于四月间再来南京接大嫂回川,小住畅聚,如何如何?!”

殷殷迫切之情溢于言表。这时程、沈夫妇已经初步拟定了东下的计划:“拟农历清明后至三月初之时,距今约一月左右动身至宁。再看诸友,尤其兄,约期早晚,亦可移动。荑荪虽雄心大志,但其学校任务甚繁重,不知能如愿否?但宁沪小聚当无问题。”因此建议印唐乘船到武汉会合一起前往江南,彼此好有照应。

一向在信中琐琐叙来的祖棻,这封信里也言及了其他一些家事、唱和之事,但每段写到最后,都归到热情洋溢地鼓励。即如写别后怅惘,终归之于期以再聚:“汉皋小叙,足慰平生!惟离长会短,未尽所怀。而又无游燕之乐,殊觉慊慊于心也!如能秦淮再聚,重寻旧游,庶几尽欢。惟兄图之!!”即如明明写复诗之事,却道:“得船上寄诗,极佳!殆所谓情生文者。棻等离思虽多,而诗思不属,亦不勉强奉和。养息心力,遵兄之教也。但对于荑荪发动之大团聚,大感兴趣,竭力赞助。故和二章,以劝诸友,更速兄驾!另纸录呈乞教!意虽甚殷,诗则不佳,蜀语所谓‘水’也。”虽有自谦之意,但将文字之力全部用于鼓动,也是一目了然,正如两首“水”诗所呈现:

岁暮漫兴

桥无人迹渡舟横,冰合东湖万顷平。寒到江城春已近,雪漫山野夜先明。花开沽酒迎佳客,风暖扬帆作远行。稍喜岁除人病起,安排良会计游程。

奉和荑荪新诗,兼答石来书,

因寄白、止二首

新诗邀旧侣,佳约屡商量。山左花将发,江南草正芳。何妨垂老日,重理少年狂。共醉莺啼处,繁香覆酒觞。

江海多年别,相期作胜游。篇章传北徼,问讯到中州。日出随行辙,猿啼送过舟。金陵东道主,词客旧风流。

人事消磨,年老久病,唯有故旧相聚才能唤取如此热忱,成为生活的希翼,而其中感喟又岂是三言两语可以道明。4月10日在烧火做饭的间隙,祖棻仍努力写信游说:“吾等行旅困难,欢聚不易,亦见一次是一次也。当兄此次出川,棻等拟作东游时,尚未感到行旅之如此困难,后会之如此不可期也。故尤望春间金陵之老友大团聚兄能参加!座无巴人,确大减欢乐矣。且后会难期,棻意欲谓此次南京之老友大团聚,或为最后最好之欢聚。吾等皆老,日益衰病,复为工作或家事所牵,行旅不易,尤难毕至。”深感相聚不易,故而愈发珍惜相聚之可能,谁料到“或为最后最好之欢聚”竟一语成谶。

信还没有发出,祖棻就接到孙望的来信,告诉她印唐妻已经提前从宁返川,而这本来是他们寄望印唐东下的动力。祖棻由此深知印唐出川是不可能了,“怅恨何如?信如自强来信所云,‘惟有各自珍重,后会庶或可期。’但望彼此身体转健,明、后年再求一会耳。”再约终是不至。尘埃既定,祖棻写下《寄酬印塘》(《涉江诗稿》名《印唐自宁返渝,过汉见访,小聚复别》)以为告一段落:

乍见还轻别,重来客路赊。无情武昌柳,旧赏锦城花。春水归帆远,离愁病枕加。秦淮良会近,西望一长嗟!

《东游缓期寄金陵诸故人》[2](四首之四)云:

孝标发高兴,白下共深杯。北客方多病,巴人去不回。历城期自失,汴水讯空来。更作西园集,伟长信有才。

眼看东北游寿、四川萧印唐、山东殷孟伦、河南高文此番都难以成行,祖棻失落之余,唯有自我劝勉,期以来年。

顺江东下指日可待,日常生活仍在友朋的诗札书简中继续。1977年4月18日星期一,多云阴天。“早起稍早,气候转冷,换毛衣后又重换丝绵袄及新厚毛线裤。改诗写定,吃药,吃三分之一面包。乘36 路过江,至小佳处,不料至桥边等车时,北风甚大,阴沉寒冷殊甚,二人遂废然而返。改抄肖诗,换衣收拾,生火,帆外出。”

1977年6月,千帆夫妇与老友章荑荪会于上海

消息传来,萧印唐悼恸无已,写下《调寄蝶恋花 悼祖棻》:

作恶暴风吹折柳。才过端阳,冷冻疑重九。有泪如倾泪尽有,呼魂遥奠三杯酒。 盖世文章传众口。白玉无瑕,高洁论持守。秀句清词垂不朽,丽天绝代一歌手。

1977年春节过访武昌,终成为他与祖棻的最后交集。1988年夏,78 岁的萧印唐犹自难忘故人之情,写下《戊辰夏值曼姊忌日写此志悼》一诗:

往昔江轮访武昌,东湖夜话情难忘。谁知鹤渚一为别,便隔人天哀思长。

斯人已逝,唯余叹息。

而今,文中诸老都已墓木拱矣,唯有藉着他们曾经的诗作书信相互印证,足成一段令人动容的旧日时光,以寄思慕。

注释:

[1]参见《涉江诗稿》卷三《近事寄友》二首,字句有微调,后二首、小记未收。

[2]前三首收入《涉江诗稿》卷四《丁巳暮春,偕千帆重游金陵,呈诸故人》十八首,第四首未见录。