有斜阳处有春愁

——沈祖棻先生小传

何汉杰

中国艺术研究院

1932年春天,中央大学的课堂上,文学院院长汪东正在讲授词选课,课后布置了习作,一位女同学交来了一首《浣溪沙》:“芳草年年记胜游,江山依旧豁吟眸。鼓鼙声里思悠悠。三月莺花谁作赋?一天风絮独登楼。有斜阳处有春愁。”词学造诣极高的汪东惊叹于这样一首寓家国情怀于斜阳、芳草的佳作竟出于一位青年女性笔下,于是约她谈话,予以勉励。今天我们还能从她的手稿中看到汪东当年的批语:“后半佳绝,遂近少游”,可见汪氏之激赏。此后,这位23 岁的才华横溢的中央大学女生凭借这首词获得了“沈斜阳”的美称,这位女同学便是沈祖棻。中国历史上以作品作为诗人、词人的雅称是对作者极高的褒扬,在此后的45年中,沈祖棻便以词和词学为世所重。

汪东批阅的沈祖棻词学课卷

读旧私塾,写新文章

沈祖棻先祖自明末以来一直定居海盐,曾祖父沈炳垣因抗击太平军而殉职,追赠内阁大学士兼礼部侍郎。祖父沈守谦始在苏州大石头巷置产安家,沈家迁居苏州。沈守谦精于书法,与当时居于苏州的文士吴昌硕、朱孝臧等都有交往,可见沈门曾经之显赫。1909年1月29日,沈祖棻出生于大石头巷,虽然这时显赫的书香门第已经没落,但祖父母和父母将她视若珍宝,祖母对她更是疼爱有加,给了她温暖的童年。后来在自传中,沈祖棻说祖母对她的人生、思想影响最大,使她养成了端庄温婉的品性。

诗书传世的人家,即使没落,依然要读书。清末民初的苏州,公立、私立教育皆发达,传统、新式学校都很多。从1918年1月至1921年12月的四年间,沈祖棻在家中私塾学习。之后的1922年至1924年,她在家中学习了苏州女孩的必修课——刺绣,同时还学习时新的英文和算术。这些学习经历为她日后的选择埋下了种子。

1925年,因江浙军阀混战,沈祖棻随家人避居上海,此时已经16 岁的她,先后进入坤范中学、苏州女子职业中学和南洋女子中学,接受新式学堂教育。经过“新文化运动”,这一时期新文学风头很盛,上过新式学校的沈祖棻,自然也受其影响。因此,中学时期的沈祖棻就开始了新文学的创作,而且取得了很有影响的成绩。

她在20世纪20年代末至30年代初的创作主要有新诗《一颗无名的小草》《爱神的赞美》《征人之歌》、独幕剧《忠实的情人》《丽玲》、小说《妥协》等。受到关注较多的是她的新诗,有几首被作曲家谱成曲,广泛流传。当然这是后来的事情了,在这之前,沈祖棻已经有了相当的名气。早在1929年,还在上海南洋女子中学读书的沈祖棻便以“沈紫曼”的笔名,在《真善美》第4 卷第5期发表了《夏的黄昏》一文。1932年年初,她更在当时很受欢迎的纯文艺刊物《新时代》的《无名作家专号》征文中凭借小说《暮春之夜》获得第一名。《新时代》第2 卷第2、3期刊登了《新作家沈紫曼等近讯》,说:“中大女生沈紫曼自《新时代》月刊每期发表她的作品后,甚为读书界、著作界各方注意;《无名作家专号》征文,她获选第一名,得新时代月刊社大号银盾,于是她便不很‘无名’了!她将有作品在《读书杂志》等处发表,并有人托《新时代》月刊编者拉她的稿了。”[1]1930年秋,21 岁的沈祖棻考入中央大学上海商学院,因为上学比一般人晚﹐年龄比同级同学大,她就少填了两岁。但因性情不近,次年便转学至南京中央大学文学院中文系学习。1932年年初的沈祖棻不过才是大学二年级的学生,因这次征文,她获得了“造崭新时代”银盾一座、书券三元、《无名作家专号》一册,可谓极高的荣誉,正如通讯中所说她由此变得不很“无名”。

一个人的文学,尤其是一个入世未深的女青年的文学往往反映着她的心情。《暮春之夜》刻画少女情怀的柔肠百转自不必说,没有收入《沈祖棻全集》、很少为人关注的两个剧本或许是一窥她此时人生状态的好材料。《忠实的情人》讲述了视艺术为“忠实的情人”的青年画家陈雪波,面对屈服于物质生活的妻子张碧漪的移情别恋大度退出,成全妻子的俗世追求而自己依然坚持艺术理想的故事。《丽玲》的女主人公流浪琴手丽玲违背父亲的意愿,与俊秀浪漫的秋岑私奔,不料秋岑另寻新欢,当被新欢抛弃的秋岑回来找她时,她以爱情不能勉强的理由拒绝了他。两个剧本“角色都极少,……剧情也都简单……人物对白较为华丽并且抒情,满口学生腔……不能刻画人物个性”[2],却体现了青年沈祖棻的思想和性情。两个剧本都是青年男女的爱情婚姻题材,她在两个故事中表现了不否定世俗生活却积极肯定精神追求的思想倾向,两位主人公都是艺术的、浪漫的,敢于追求幸福也敢于拒绝迁就婚姻,或多或少地投射出她自己的影子,沈祖棻后来的婚姻选择便是其体现。

1935年至1937年间,沈祖棻还以“绛燕”的笔名在《文艺月刊》上先后发表了《辩才禅师》《茂陵的雨夜》《山的风浪》《马嵬驿》《苏丞相的悲哀》五篇历史小说。其中女性的视角、诗性的意境、飞腾的想象为评论界所看重,她也因此被文坛誉为“江南才女”。《辩才禅师》一篇,“以历史小说的形式阐释艺术的永恒魅力,在历史小说的主题中当是一个不小的突破”[3]。

如果说不成熟的剧本是青年沈祖棻思想的展现,历史小说是她才情的勃发,那么新诗则是她深情的流露。1938年第1 卷第9期《孤岛》上刊登的蔡甥的文章说:“沈乃一个大小姐,她的悠闲沉默的态度,恐怕林妹妹也不过如此。但她是诗人,思想尤新,在中国文艺社担任月刊的助理编辑,又在朝报馆担任‘妇女与儿童’编辑,熟识她的朋友,都称她为‘绛燕诗人’。她具有一副热肠,笔下的文章在描写女性之处,有如火如荼的浓情。”可见她在时人心目中的地位。她的诗《病榻》为人传诵:“绣枕边的私语是低低地/一些煦问,一瞬怜惜的眼光/今天你是有更多的温柔的/你的声音放得更低,更低/听不清,什么?一个吻吗?/亲爱的,可以,但是要轻轻地。”将女性的细腻、深情以轻柔的口吻缓缓托出,深情而又节制。她的小诗《别》只有八句,后四句说:“你爱想起我就想起我,象想起一颗夏夜的星;你爱忘了我就忘了我,象忘了一个春天的梦。”淡淡的却有一种女性柔韧的力量。沈祖棻的深情背后更多的是一种家国情怀,1940年,她从这些诗中选出一部分,辑为《微波辞》,在重庆出版,第一辑中《空军颂》《冲锋》《花圈》等10 首均为抗战诗,可见一斑。自此之后,她的新文学创作就逐渐停止了。

易安而后见斯人

民国时期,知识分子身上往往同时流淌着传统和现代的血液,并行不悖。在进行新文学创作的同时,沈祖棻的传统诗词创作也逐渐成熟起来。

在《涉江词稿序》中,汪东说:“曩者,与尹默同居鉴斋。大壮、匪石往来视疾。之数君者,见必论词,论词必及祖棻。之数君者,皆不轻许人,独于祖棻词咏叹赞誉如一口。于是友人素不为词者,亦竞取传抄,诧为未有。当世得名之盛,盖过于易安远矣。”[4]其中大壮是乔曾劬,匪石是陈世宜,都曾为中央大学教授,教授们每谈词必及沈祖棻,可见沈氏词在学者间的地位。

沈祖棻词的成就与声名与中央大学和金陵大学的教育,以及汪东、吴梅等人的奖掖是分不开的。1931年,沈祖棻转入南京中央大学本部学习,1934年毕业,随即考入刚成立的金陵大学国学研究班,成为第一届的16 人之一,并于1936年毕业。这一时期,“中央大学和金陵大学,聚集了一大批能诗擅文、学问渊博的教授,像王伯沆、汪东、吴梅、胡翔冬、汪辟疆、胡小石等先生,他们多出身于晚清民初的士大夫家庭,国学基础既厚,旧体诗词亦好”[5]。在这些创作与研究兼善的教授的引导下,学校推崇“知能并重”的学风,师生结诗词社、出游唱和之风盛行,从旧私塾出来的沈祖棻在这样的氛围中自然如鱼得水。

沈祖棻中央大学毕业照

沈祖棻在学校的活动中,比较显著的当数参加词社、诗社。吴梅是文学院词学概论课的老师,他要学生练习写词。沈祖棻与几位女生成立梅社,每两周聚会一次,学习填词,并将习作呈吴梅批改。社中相约以词牌为笔名写词,沈祖棻的笔名是点绛唇,她的同学尉素秋在《词林旧侣》中说因为“她是苏州人,明眸皓齿,服饰入时。当时在校女同学很少使用口红化妆,祖棻唇上胭脂,显示她的特色”,可见学校教育对沈祖棻的影响,以及沈祖棻在词社中的独特气质。1934年9月1日,沈祖棻与汪铭竹、孙望、程千帆等文学爱好者组织了“土星学会”,创办了刊物《诗帆》,积极创作发表,形成了浓厚的文学氛围。也正是在此时,沈祖棻结识了志同道合的程千帆。

在大学中,良好的氛围是成长的必要,老师的教导提携更不可少。在《自传》中,沈祖棻说:“在校时,受汪东、吴梅两位老师的影响较深,决定了我以后努力的词的方向,在创作中寄托国家兴亡之感,不写吟风弄月的东西,及以后在教学中一贯地宣传民族意识、爱国主义精神。”汪东是著名的词人和词学专家,其《梦秋词》存词1380 余阙,另有《唐宋词选》《词学通论》等著作。沈祖棻与汪东的交往,从《浣溪沙》开始,持续三十余年。从《涉江词稿序》中,我们可以想见在沈祖棻创作早期,汪东对这位优秀学生的成长所倾注的精力。汪东说:“顾以祖棻出余门,众又谓能知其词者,宜莫余若。”“祖棻词于其少作删除独多,或有不能尽窥其变者。所谓唯余能知者,其在是乎。”汪东是沈祖棻早期创作最直接的见证人,在沈祖棻的词作抄本上,随处能见到他的批语,如《曲游春·燕》之后,批曰:“碧山无此轻灵,玉田无此重厚”;《临江仙》八首之后,批曰:“此与《菩萨蛮》《蝶恋花》诸作,皆风格高华,声韵沈咽。韦冯遗响,如在人间,一千年无此作矣。”在这些批语中我们看到的是一个长者对后辈学子极真挚的肯定与激励。章士钊诗说:“东吴文学汪夫子,词律先传沈祖棻”,诚然。

吴梅是国学研究班导师之一,沈祖棻的词作也受到了他的赏识,沈、吴交往见于《吴梅日记》者颇多。沈祖棻给吴梅留下了美好的第一印象,1932年10月12日的日记中,吴梅写道:“沈极美,又是吴人,吾妇颇投契也。”[6]此后二人交往日频。沈祖棻拜访吴梅的原因多是参加诗歌创作活动和看吴梅的藏书。然而,因为秉性的差异,沈祖棻最终没有走上吴梅擅长的戏曲研究之路。吴梅在1936年3月8日的日记中说:“晚沈生祖棻来,为按曲少时。渠喉音拗折,不能中度,魏良辅《曲律》第一条,即云勿枉费力,沈生是也。暇当缓言劝之。”性之所近,习之所能,沈祖棻长于诗词创作而短于度曲吟唱,她最终成为词人、词学研究者而没能在曲学上有发展,也是情理之中的了。

沈祖棻画像,出自苏文《吴中先贤谱》

1936年8月,沈祖棻从金陵大学毕业后,由汪辟疆介绍到《南京朝报》做《妇女与家庭》周刊编辑,但因不愿拜访贵夫人,半年后就辞职了,之后短暂就职于国立戏剧学校和《文艺月刊》。1937年,抗日战争全面爆发,9月1日,身处逃难途中的沈祖棻与程千帆在安徽屯溪结婚,开始了流亡生活;1940年4月,她在成都切除肿瘤;1942年,与程千帆一起到成都金陵大学任教;1943年秋,因中文系人事纠纷受到排挤;1944年春,因揭发学校乾没职工米事,夫妇一起被解聘。之后沈祖棻在华西协合大学任教,程千帆则在武汉大学任教。1946年年底,沈祖棻结束九年的奔波,到武昌与丈夫团聚。这几年中,“国民党反动派真卖国假抗日的丑恶面目逐渐暴露,纸醉金迷和啼饥号寒两种截然不同的生活,使得女诗人万分激愤,她拿起笔来战斗了”[7]。从遭遇“九一八事变”的愁绪,到抗战流亡的奔波,再到对黑暗统治的反抗,沈祖棻以一介词人的身份在为个人身世和家国前途担忧着。其《临江仙》写道:“碧槛瑶梯楼十二,骄骢嘶过铜铺。天涯相望日相疏。汉皋遗玉佩,南海失明珠。衔石精禽空有恨,惊波还满江湖。飞琼颜色近何如?不辞宽带眼,重读寄来书。”程千帆笺说这首词写沿海沿江名城失守,战局失利,汪精卫投敌之事,把流亡思乡、瘦损忧国的情绪打成一片,身世之悲、家国之恨跃然纸上。被汪东誉为“千古一叹”的《一萼红》是沈祖棻在听闻“衡阳保卫战”的惨烈状况后创作的,小序说:“守土将士誓以身殉,有来生再见之语。南服英灵,锦城丝管,怆怏相对,不可为怀,因赋此阙,亦长歌当哭之意也。”词中上片末三句“浴血雄心,断肠芳字,相见来生”的悲壮与下片前三句“谁信锦官欢事,遍灯街酒市,翠盖朱缨”的麻木形成鲜明对比,表现出词人悲愤的忧国之思。

当然,这期间沈祖棻的人生也有亮色。1942年,她在金陵大学授课时,物色了一些《词选》课上的优秀学生成立了正声诗词社,并编辑出版《正声》诗词月刊。还为四位将要毕业的学生各选30 余首诗词,结集为《风雨同声集》出版,“标雅正沉郁之旨为宗”,“缅怀家国,兴于微言”(沈祖棻序语),在当时影响很大。此前,吴梅曾为梅社成员批改诗词。如今,作为梅社社员的沈祖棻接过衣钵,成了那个传道的人。《霜花腴·壬午九日》词,程千帆笺中详细记载了八人唱和的词句后说:“金陵大学于战时内迁成都,一九四二年秋,余夫妇亦应聘,自乐山移居其地。先在光华街与刘君惠兄为邻,后又赁庑小福建营李哲生先生宅。旅寓三年,极平生唱和之乐。壬午九日之作,其一事也。”1946年,沈祖棻因堂兄病危短居上海期间,环境恶劣旧病复发而不能读书,汪东亲自去看她,并在欢谈之间讲词半阙,沈祖棻感叹:“十年来无此乐矣。”在国仇身恨之外,文人的旷达绽放出最本真的色彩,即使在最为艰难的时候,也不忘天下兴亡之责、温柔敦厚之教。

不论是用词来揭露战斗,还是以词来传道娱己,都源于生命深处的热爱。这从1940年4月11日,沈祖棻将赴成都手术之际,抱着将死之心给汪辟疆和汪东两位老师的信中可以看出。信中说:“受业向爱文学,甚于生命。曩在界石避警,每挟词稿与俱。一日,偶自问,设人与词稿分在二地,而二处必有一处遭劫,则宁愿人亡乎?词亡乎?初犹不能决,继则毅然愿人亡而词留也。此意难与俗人言,而吾师当能知之,故殊不欲留躯壳以损精神。……所遗恨者,一则但悲不见九州同,一则从寄庵师学词未成,如斯而已。”可见她对词之痴情。正是这样的痴情为她赢得了清名。吴宓说:“棻词殊佳,宓所识女中第一。”陈永正致程千帆信曰:“时人每谓涉江为易安而后一人。窃以为其才情之富,学养之深,题材之广,似更凌而上之,谓为千古以来第一女词人亦无不可。”钱仲联在《近百年词坛点将录》中称其:“三百年来林下作,秋波临去尚销魂。”汪东甚至说:“当世得名之盛,盖过于易安远矣。”

1949年春,沈祖棻整理旧作,手定《涉江词稿》五卷,从500 多首词作中选出408 首,其中400 首作于战乱时期,汪东为之作序。这便是此后一版再版的传世名作《涉江词》。

《涉江词》湖南人民出版社1982年版

文章知己,患难夫妻

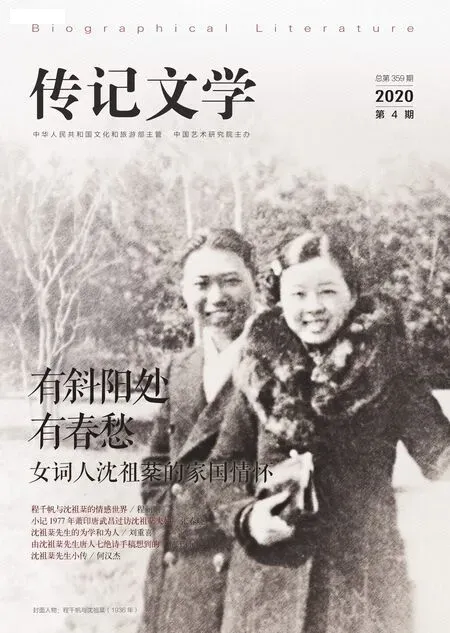

1937年开始的岁月,风雨飘摇,不论对于国家还是个人而言。就在这年的9月1日,沈祖棻迎来了人生中的重要时刻。在逃难的过程中,她与小她四岁的程千帆在安徽屯溪的小旅馆里结婚。从1936年春天留下的照片中,我们看到玄武湖旁一对金陵大学的璧人带着青春的意气依偎着,那是他们人生中最美好的时光之一。而选择在逃亡中结为夫妻,更显出这份感情的珍贵,毕竟甜蜜情侣易做,患难夫妻难为。

回顾沈祖棻的恋爱婚姻观念,就可以明白这段婚姻的必然。我们不妨简要来看看程千帆的经历,1913年他出生于长沙一个贫寒的读书家庭,曾祖父、伯祖父、叔祖父、父亲都有很高的文学造诣,外祖父以书法知名当时,1923年举家迁往武昌。他幼承家学,十二三岁即通声律,15 岁之前在伯父的私塾有恒斋学习,打下了坚实的传统学问功底。1928年秋,程千帆考入金陵大学附属中学,1932年8月升入金陵大学,而此时的沈祖棻正在中央大学文学院学习。相似的家庭背景、教育经历和出众的才华,注定了这段姻缘。

沈祖棻的《菩萨蛮》四首和《临江仙》八首以及程千帆的笺注记录了他们结婚及婚后的事情。《菩萨蛮》小序说:“丁丑之秋,倭祸既作,南京震动。避地屯溪,遂与千帆结缡逆旅。适印唐先在,让舍以居。”词曰:“孤烛影成双,驿庭秋夜长。”又曰:“生小住江南,横塘春水蓝。仓皇临间道,茅店愁昏晓。”又曰:“何日得还乡?倚楼空断肠。”又曰:“长安一夜西风近,玳梁双燕栖难稳。”程笺曰:“抗战初起时,印唐在屯溪安徽中学任教,故得为余夫妇安置也。”由此可知,程、沈结婚时,借居先到屯溪的同学萧奚茕(字印唐)的居舍,又因之得以在安徽中学任教。但动荡的时局还是冲淡了新婚的喜悦,逆旅的秋夜格外长,沈祖棻想起江南的横塘春水,在悲与喜的交集中发出“何日得还乡”的慨叹。

覆巢之下,安有完卵,南京既陷,屯溪亦危。很快,这对新婚的夫妻面临着“新婚乍别”的境地。在《临江仙》笺中,程千帆说:“余因督课有责,难以遽行,祖棻遂与学生四人先乘汽车去安庆,再溯江西上。”“由安庆乘船至武汉,又转赴长沙,盖与余约于长沙会合也。祖棻抵长沙后,先寓西园龙芷芬家,及余至,又寄居天鹅塘孙止寓所。”“旋余携棻去益阳,任教于桃花江畔之龙洲师范学校,月余病罢,遂仍返长沙,转鄂入川。”新婚的甜蜜被分别冲淡,沈祖棻先行经安庆、武汉赴长沙,程千帆后至,寄居长沙。虽然借居的屋子狭小局促,然而两人意气不衰,常在闲暇时共读楚辞,抒发磊落不平之气。沈祖棻词曰:“风雨吟魂摇落处,挑灯起读离骚。”寄孙止诗曰:“楚辞共向灯前读,不诵湘君诵国殇。”

入川之后,流亡的生活还未稳定,沈祖棻就面临着一个不小的打击。1940年4月,她腹中生瘤,准备从雅安到成都割治。在到成都之前的11日,她抱着将死之心给汪东、汪辟疆两位老师写信,信中除了上文提到的对词的热爱之外,还说到与程千帆的感情:“与千帆结三载,未尝以患难贫贱为意……如一旦睽离,情何以堪?届时伏望吾师以大义相勉,使其努力事业学问,效劳国家,勿为一妇人女子而忘其责也。是所至盼!”可见她的深情与大义。然而祸不单行,《宴清都》小序说:“未痊而医院午夜忽告失慎。奔命濒危,仅乃获免。千帆方由旅馆驰赴火场,四觅不获,迨晓始知余尚在。相见持泣,经过似梦,不可无词。”词曰:“长街月沈风急,翠袖薄、难禁夜露。喜晓窗,泪眼相看,搴帷乍遇。”夫妻双方在失火后的久觅不见与早晨的相见持泣,真恍如大梦。在这场大火中,沈祖棻的衣物全数烧毁,不得不靠朋友接济。6月,她又入院,备受病痛折磨。

1953年9月13日,沈祖棻一家到上海探亲时的合影

1946年年底,沈祖棻辗转到武昌与程千帆团聚,终于结束了九年的聚散奔波。这时她的心情当是喜悦的,《瑞鹤仙·珞珈山闲居示千帆》词曰:“汉皋重到处,喜万劫生还,江山如故。”1947年年底,38 岁的沈祖棻剖腹产生下了女儿程丽则,高龄得千金,应当是人生一大喜事,然而,不幸再次降临。由于医生的疏忽,一块医用纱布遗留在腹腔中,导致沈祖棻备受折磨而不知病因,不得不去上海治疗,幸遇良医,得以准确诊断。后来经过五次大小手术,才逐步取出腹中纱布残留,身体得以一定程度的恢复,却也留下了痛苦的后遗症。程千帆在《沈祖棻小传》中对这段往事只字未提,大概太过伤痛,不愿提及吧。

1952年,经过几年休养的沈祖棻,病体稍愈便重登讲坛,先后在江苏师范学院、南京师范学院任教。1956年,她来到丈夫任教的武汉大学,开始了夫妇共同执教武大的生涯。“为祝贺她与程先生的团聚,中文系全体教师和研究生在会议室举行联欢会。系领导和老师们作了热情洋溢的讲话,在一片掌声中程先生吟唱了沈先生写的一首词(《水龙吟·几年尘箧重开》)。她虽然只作了极其简短的答辞,但从她那满面春风的神采和由衷的微笑中,可以看出她内心的欢悦。”[8]

然而,美好的时光总是短暂。1957年,程千帆被错划为“右派”,才相聚一年的夫妻又被迫分离。“反右”之后又有十年“文革”,程千帆有着那个时代知识分子相同的命运,作为“右派”家属的沈祖棻日子也并不好过,一次一位同事家的布票丢了,而此人家中正有孩子要添置衣服,沈祖棻便把自己的布票送给她一些。没想到那人转身便到党委去报告,说“有右派家属要贿赂”她,沈祖棻为此露出了少有的怒气[9]。1975年,她作《千帆沙洋来书,有四十年文章知己患难夫妻,未能共度晚年之叹,感赋》,诗曰:“合卺苍黄值乱离,经筵转徙际明时。廿年分受流人谤,八口曾为巧妇炊。历尽新婚垂老别,未成白首碧山期。文章知己虽堪许,患难夫妻自可悲。”程千帆笺曰:“自余以非罪获谴,全家生活遂由祖棻一人负担。时先君先继母健在,余夫妇及三妹一女,共八口。”此时,沈祖棻一边照顾八口之家,一边在武汉大学教书,她的课总是赢得学生们的喜爱。

程千帆、沈祖棻与外孙女早早的合影

60年代中后期至70年代初,沈祖棻身边惟有女儿相伴,1972年,女儿出嫁,她一人独居,以与丈夫、友人唱和,并以诗记录自己与亲友在浩劫中的遭遇、友情为慰藉。这期间,1974年8月,外孙女早早的出生给了她莫大的欢愉和安慰。

1975年冬、1976年春,沈、程二人先后“自愿退休,安度晚年”,这对于壮心未已的教授来说,无疑是令人惆怅的,但对于长期分居的夫妻来说,却是令人欣悦的。这对患难夫妻又团聚了。他们重游故地上海、南京、苏州,享受了难得的晚年时光。

对于沈祖棻的遽然离世,至今思之,依然痛惜,暂且留待后文续说。1978年,程千帆作《鹧鸪天》悼念亡妻,词曰:“衾凤钗鸾尚宛然,眼波鬟浪久成烟。文章知己千秋愿,患难夫妻四十年。哀窈窕,忆缠绵。几番幽梦续欢缘。相思已是无肠断,夜夜青山响杜鹃。燕子辞巢又一年,东湖依旧柳烘烟。春风重到衡门下,人自单栖月自圆。红缓带,绿题笺,深恩薄怨总相怜。难偿憔悴梅边泪,永抱遗编泣断弦。”悲念之深,无以言表,那张坐在沈祖棻墓前的照片中,程千帆的脸筋骨突出,目光肃穆而坚毅,内心里大概也正有着这样的悲恸。这一年8月,他被聘为南京大学中文系教授,开启了后半程辉煌的教育人生。重新工作后,程千帆做的第一件大事就是整理、刊布涉江诗词。1978年,他自费印行了油印本《涉江词》《涉江诗》,分赠友好,后交由出版社出版。之后又整理了《宋词赏析》和《唐人七绝诗浅释》,修订了沈祖棻生前二人共同草拟的《古诗今选》。1994年,程千帆亲自笺注涉江诗词而以《沈祖棻诗词集》之名由江苏古籍出版社出版,由此作为“心史”和“词史”的涉江诗词具有了更加珍贵的艺术和文献价值,程笺也成为了“前无古人的笺注”(舒芜语)。1954年5月,沈尹默应汪东之请为《涉江词稿》题写“昔时赵李今程沈,总与吴兴结胜缘”等五首绝句,以赵李比程沈,虽则李清照与沈祖棻都有坎坷的生命经历,然而沈祖棻的幸处在于,有当世之名,又得身后著作之完整流传。

传道授业,知能并重

程千帆在《宋词赏析》后记中称沈祖棻“首先是一位诗人、作家,其次才是一位学者、教授。她写短篇小说、写新诗和旧诗,主要的写词,这是她的事业,而教文学则只是她的职业”。我们已经说过沈祖棻的事业——写词,现在该来看看她的职业——教文学了,这毕竟是她从事了一辈子的职业,而且在这职业中开出了美丽的花。

沈祖棻历任安徽中学、巴县蒙藏学校、成都金陵大学、华西协合大学、江苏师范学院、南京师范学院、武汉大学讲席三十余年,其间,在育人、教书、著述上各有成绩。

在《八声甘州》小序中,沈祖棻讲到抗战时与她和程千帆同行的四个学生的经历,其中叶万敏投笔习警政,后在芷江之战中捐躯殉国,又说:“汪师寄庵每谆谆以民族大义相诰谕。卒业而还,天步尤艰,承乏讲席,亦莫敢不以此勉勖学者。十载偷生,常自恨未能执干戈,卫社稷,今乃得知门下尚有叶生其人者,不禁为之悲喜交萦。”在《自传》中她也说到在教学中她一贯地宣传民族意识和爱国主义精神,学生捐躯就义,作为老师怎能不欣慰而又心痛呢。

沈祖棻在武汉大学的讲课很受欢迎。1963年春,湖北省社科联准备召开一次李清照的专题学术会议,会前在武汉大学、华中师范学院和武汉师范学院举行了一次教学观摩活动,沈祖棻作为武汉大学的主讲人,在课上用圆润清晰的苏南官话,详略得当地讲解了李清照《如梦令·昨夜雨疏风骤》《一剪梅·红藕香残玉簟秋》《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》等几个不同时期的代表作,把向为读者称道的“莫道不消魂﹐帘卷西风﹐人比黄花瘦”三句讲得有声有色。观摩的人一致称道她把李清照讲活了。[10]

《宋词赏析》上海古籍出版社1980年版

不需要过多的细节,我们已经能够了解沈祖棻在教书育人上的成绩,但她最为出色的成绩还在著述上。在武汉大学,沈祖棻主要开设了中国文学史、古典名著选读、历代韵文选、历代词选、元明清戏曲小说研究、唐人七绝诗、宋词赏析、关汉卿研究等课程,其中1957年春为宋元明清文学研究生和青年教师讲宋词课的讲稿汇为《宋词赏析》,但由于反右运动宋词选讲的课中断了,所以《宋词赏析》也就成了“断尾巴蜻蜓”(吴志达语)。她在金陵大学、华西协合大学和武汉大学都开过唐人七绝诗专题课程,讲稿经几次修改汇为《唐人七绝诗浅释》。2019年中华书局出版了由郭时羽策划、张春晓主编的《沈祖棻诗学词学手稿二种》(包括《七绝诗论》和《手钞大鹤山人校本清真集》),是沈祖棻较为完整的学术专著。

程千帆的学生徐有富说:“《唐人七绝诗浅释》《宋词赏析》在中国诗歌接受史上具有里程碑的意义”[11],并将两书成就归纳为“对诸多诗词作品做了专题研究”“成功运用了比较研究方法”“侧重于对艺术技巧的分析”“将赏析建立在考据的基础上”“诗词赏析与教学实践紧密结合”五个方面。巩本栋则认为《七绝诗论》“流露着诗人慧心”,《手钞大鹤山人校清真集》体现了沈祖棻“以词为生命”的热情。[12]程千帆在《宋词赏析》台湾版序中说:“她(沈祖棻)讲得好是因为她做得好。”诚然,沈祖棻以词人本色讲词,以诗人本色讲诗,有对技法的熟稔,有对情思的体贴,有对隐幽的发掘,讲课便是好课,成书便是好书。《宋词赏析》和《唐人七绝诗浅释》后来多次印刷迄今,成为经典的诗词赏析著作。

何妨诗更工

诗词本一家,然而对于行家里手来说,写诗和作词之间依然有着不小的距离。作为新作家、词人和学者的沈祖棻在晚年以贫病孤独之身爆发出惊人的诗性,在1974年到1977年四年间创作了320 首诗,加上1937年至1973年零星创作的82 首共402 首,编为《涉江诗稿》。

《沈祖棻诗学词学手稿二种》中华书局2019年版

自1932年以来,沈祖棻专攻词学,以倚声名海内,间或作诗,亦不大收拾,缘何到晚年拿起诗笔呢?我们不妨来看她的诗。《涉江诗稿》中有《岁暮怀人并序》四十二首,是艰难岁月里,感慨交亲零落、时序迁流而作,第二首怀殷石,曰:“锦水青溪旧酒垆,石交谁似老相如?三年楚客魂销尽,喜得山东一纸书。”程千帆笺曰:“‘文化大革命’中久断音问,或讹言已故,后始知其无恙,仍执教山东大学也”,其间悲喜不言而喻。第三十六首写王文才,曰:“仲宣诗赋早知名,垂老重逢慰别情”。1975年春夏间,学生王文才来访,程千帆笺曰:“‘文化大革命’中,亲朋断绝而文才独访荒村,不禁为之一喜也”,其间深情可见一斑。还有《忆昔》七首,记录了十年浩劫中不仅被抄家,而且一家五口被贬逐到武汉大学最荒僻的“贫民窟”中的情形;《一夕》回忆了1968年冬至1969年春进重点班“学习”的情形。其中最为人称道的是作于1976年的《早早诗》,这首九百余言的古体诗,“通过一系列具有儿童典型特征的细节描写,把早早天真活泼的动作、有如天籁的语言、真挚无邪的情感,活生生地表现出来”[13]。舒芜赞其为“中国古典诗歌史上空前未有的佳作”。朱光潜题诗赞道:“身经离乱多忧患,古今一例以诗鸣。独爱长篇题早早,深衷浅语见童心。”早早(张春晓)是沈祖棻的外孙女,她的出生给浩劫中孤寂的沈祖棻莫大的慰藉,沈祖棻用如此笔墨去写,实则饱含了对亲人的至情、对新生命的赞美以及冲破黑暗的祈望。

由此可知,沈祖棻作诗是要记录自己和亲友在十年浩劫中生活和心灵的轨迹。她曾在《致卢兆显书》中写道:“与千帆论及古今第一流诗人无不具有至崇高之人格,至伟大之胸襟,至纯洁之灵魂,至深挚之感情……然后有伟大之作品。其作品即其人格心灵情感之反映及表现,是为文学之本。”她的《涉江诗》大概就是她眷怀家国,关心胞与,忘怀得丧,俯仰古今的写照吧。

沈祖棻在与友人的书信中说道:“老来久不作词,即兴为诗,亦懒再刻苦费心,故所作随便不佳,偶有尚可者,则吴谚所谓‘碰着法’也。作诗本无功夫,又加之随便吟成,懒于用心及多改,故往往太‘水’。”这是她谦虚的自评。据统计,在她现存的四百多首古近体诗歌中,七绝诗数量占了近三分之二。王夫之说:“才与无才,情与无情,唯此体(七绝)可以验之。”沈祖棻的七绝往往深情而工巧,其才由此可鉴。

行文至此,我们不得不回到1977年的6月27日,那一天,沈祖棻与程千帆“东湖偕隐客,乘兴下金陵”的故地之旅刚刚结束,在返回珞珈山寓所途中,醉驾的车夫将车撞到电线杆上,一代词人以这样的方式辞别人世,惜哉!

回顾沈祖棻68年多彩而苦难的人生,她有四重身份:新文学作家、词人、学者、诗人;她有四度受难:廿年流徙、夫妻分居、庸医致疾、横遭车祸;她也有四种幸福:征文夺魁、受知汪东、得遇佳婿、诗词永传。或许她难以认同这样浅陋的受难和幸福的总结,但无疑,她的四重身份随着时间的流驶,会散发出愈加夺目的光。

注释:

[1]转引自宋一石《民国杂志里的沈祖棻》,《新阅读》2019年第5期。

[2]陈学勇:《诗人沈祖棻的两个剧本》,《文汇报》2019年7月29日。

[3]张春晓:《微笑地承受苦难——〈沈祖棻全集〉序》,河北教育出版社2000年版。

[4]沈祖棻著、程千帆笺《涉江诗词集》,河北教育出版社2000年版。后文所引沈氏诗词、程氏笺皆本此,不再出注。

[5][12]巩本栋:《“诗人之赋丽以则”——读〈沈祖棻诗学词学手稿二种〉》,《光明日报》2019年12月7日。

[6]吴梅:《吴梅全集》,河北教育出版社2002年版。[7]闲堂(程千帆):《沈祖棻小传》。

[8][13]吴志达:《沈祖棻评传》,《武汉大学学报》1985年第4期。

[9]莫砺锋:《我的两位师母——沈祖棻与陶芸》,《人民政协报》2001年4月17日。

[10]吴志达:《沈祖棻的生年及其他》,《武汉大学学报》2009年第1期。

[11]徐有富:《易安而后见斯人——读沈祖棻〈唐人七绝诗浅释〉〈宋词赏析〉》,《光明日报》2019年4月6日。