家庭环境等因素与3~6岁幼儿攻击行为的关系研究

刘国艳 肖丽梅 李洁旋 蔡燕春

【摘要】本研究对深圳市1022名幼儿的攻击行为和家庭环境等因素进行了调查。结果发现:(1)幼儿攻击行为检出率为5.56%,不同性别幼儿攻击行为的检出率差异无统计学意义(p>0.05),不同年龄组幼儿的攻击行为问题检出率差异有统计学意义(p<0.05),两两比较发现:各年龄组之间只有4岁组和6岁组幼儿的攻击行为检出率差异具有统计学意义(p<0.05)。(2)具有攻击行为的幼儿,其家庭成员的亲密度、情感表达、知识性、娱乐性、道德宗教观和组织性的均值低于无攻击行为幼儿的家庭成员(p<0.05),而矛盾性均值高于无攻击行为的幼儿。(3)多因素非条件Logistic回归分析发现,家庭矛盾性是幼儿攻击行为的危险因素,娱乐性是保护因素。家庭环境不良的幼儿易发生攻击行为。

【关键词】3~6岁幼儿;攻击行为;家庭环境

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2020)04-0036-05

【作者简介】刘国艳(1970-),女,山东济宁人,深圳大学师范学院(教育学部)学前教育系副教授、硕士生导师,博士;肖丽梅(1993-),女,广东惠州人,深圳大学师范学院(教育学部)学前教育系硕士研究生;李洁旋(1996-),女,广东揭阳人,深圳大学师范学院(教育学部)学前教育系硕士研究生;蔡燕春(1994-),女,广东揭西人,深圳市罗湖区春天幼儿园教研员,硕士。

一、问题的提出

攻击行为通常指以伤害或试图伤害他人的身体、心理状况或以破坏其他目标为目的的身体或语言行为,此行为不为社会规范所许可 [1]。攻击行为是幼儿最常见的行为问题之一,近年来有发生率逐渐增高的趋势。如 2011年至2014年,上海市幼儿攻击性行为检出率从8.8%[2] 上升到12.9%[3]。也有资料显示,深圳市幼儿的攻击行为检出率高达17.9%[4]。根据已有的相关研究结果可知,幼儿期攻击行为的发生对其日后学习、成年后早育、父母角色缺失以及家庭贫困等问题具有直接的预测作用[5]。因此,有关幼儿攻击行为成因及其干预研究一直以来被学前教育工作者所关注。已有研究表明,个体发展受生物学因素及环境因素的共同影响,而在所有可能的环境影响因素中,由于幼儿大多数时间是在家庭中度过,故家庭环境在幼儿行为的养成中就起到了最持久和核心的作用。国外资料显示,娱乐性强、亲子关系和谐的家庭环境更能够减少幼儿攻击行为[6];而家庭矛盾性高、夫妻冲突等不和谐因素均将会导致幼儿攻击行为的发生和增加[7]。同时,不同性别、年龄的幼儿,其攻击行为的检出率也可能存在差异。因此,本研究尝试探讨影响3~6岁幼儿攻击行为的家庭環境等因素,为促进幼儿行为健康发展提供科学的依据。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用整群随机抽样的方法,以深圳市罗湖区、南山区、福田区、光明新区、宝安区、盐田区及龙岗区7个区1022名3~6岁幼儿为研究对象,其中男童527人,占51.60%;女童495人,占48.40%。3岁组幼儿58人,占5.68%;4岁组491人,占48.04%;5岁组375人,占36.70%;6岁组98人,占9.59%。

(二)研究工具

1. 《Achenbach儿童行为量表》(CBCL/4- 16)[8]

本研究使用该量表行为问题部分,共113题。每个问题分别按0、1、2进行赋分,不同性别、年龄幼儿的行为归纳为8~9个因子,若因子分超过该因子同性别同年龄全国常模的98%界值,则判定为存在行为问题,本文主要研究行为因子中的攻击行为。该量表重测信度在0.75~0.95之间,同时效度验证良好。

2. 《家庭环境量表中文版》(FES-CV)[9]

本研究采用该量表对受检幼儿进行家庭环境特征评价。量表共90道题,包含亲密度、情感表达、矛盾性、独立性、成功性、知识性、娱乐性、道德宗教观、组织性、控制性10个维度。题目均为是非题,回答“是”评1分,回答“否”评2分,按照公式计算量表得分,得分越高,对应维度的情况越强。量表各维度内部一致性在 0.63 到 0.92 之间,具有较好的效度和重测信度。

(三)数据收集

本研究调查表由幼儿的主要照顾人填写后,由幼儿园统一回收。共发放问卷1044份,剔除22份无效问卷后,得到有效问卷1022份,问卷有效回收率为97.89%。

(四)统计处理

本研究采用SPSS13.0对数据进行χ2检验、t检验、非条件Logistic回归分析,以p<0.05视作差异有统计学意义。

三、研究结果

(一)不同性别与年龄幼儿攻击行为的发生率比较

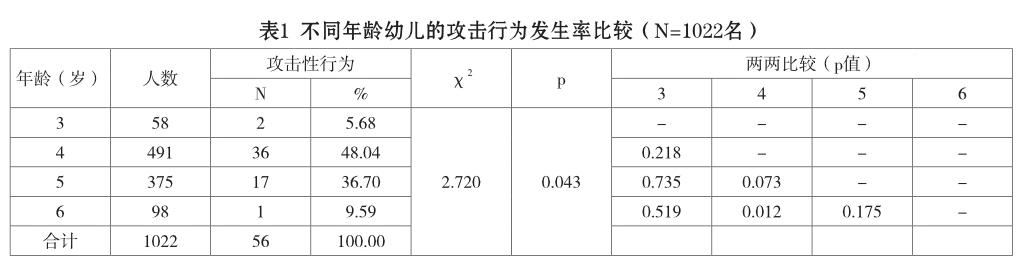

1022名幼儿攻击行为问题的检出率为5.56%,其中男童32人(6.10%),女童24人(4.80%),不同性别幼儿攻击行为的检出率差异无统计学意义(p>0.05)。不同年龄组幼儿的攻击行为问题检出率差异有统计学意义(p<0.05),两两比较结果显示:各年龄组之间只有4岁组和6岁组幼儿的攻击行为检出率差异具有统计学意义(p <0.05)(见表1)。

(二)幼儿攻击行为与家庭环境因素的关系

1. 幼儿攻击行为与家庭环境各维度均值的比较

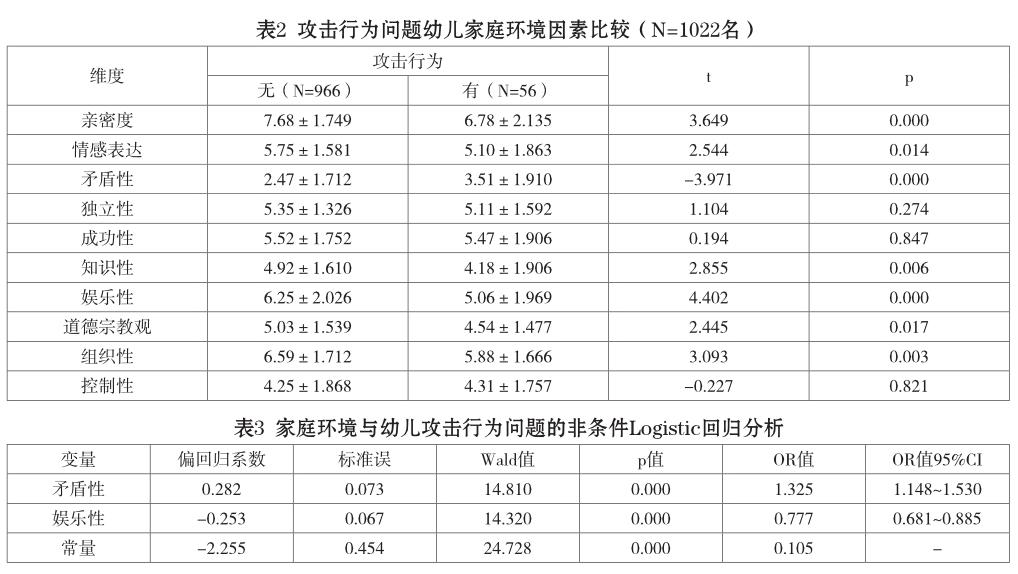

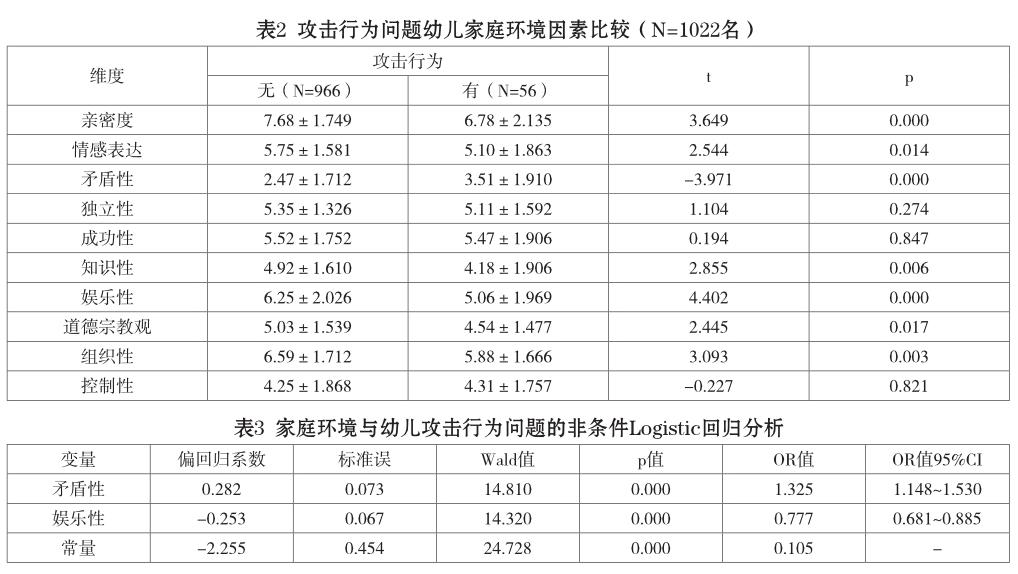

研究结果发现,具有攻击行为的幼儿与没有攻击行为的幼儿在亲密度、情感表达、矛盾性、知识性、娱乐性、道德宗教观和组织性7个家庭环境维度的均值差异有统计学意义(p<0.05),有攻击行为幼儿的家庭在亲密度、情感表达、知识性、娱乐性、道德宗教观和组织性的均值低于无攻击性行为的幼儿,而矛盾性均值高于无攻击性行为的幼儿;两类幼儿的独立性、成功性和控制性3个维度的均值差异无统计学意义(p>0.05)(见表2,下页)。

2. 幼儿攻击行为与家庭环境各维度的非条件Logistic分析

以家庭环境量表中10个维度作为自变量(x),幼儿是否有攻击行为作为因变量(y),按α=0.05的纳入标准和α=0.10的剔除标准进行非条件Logistic回归分析(见表3,下页)。结果显示,家庭环境中的矛盾性和娱乐性进入回归模型,具有统计学意义(p<0.05);矛盾性是幼儿攻击行为的危险因素,娱乐性是攻击行为的保护因素。

四、讨论与分析

(一)幼兒攻击行为与性别、年龄的关系

本调查发现,1022名幼儿攻击行为的检出率为5.56%,较以往研究发生率低[10][11]。不同性别幼儿攻击行为的检出率差异无统计学意义(p>0.05)。这与以往的研究结论不一致[12][13]。以往研究认为男童出现攻击行为的发生率高于女童。针对本次研究结果,分析认为,这可能是因为性别差异与先天生物因素、后天社会文化环境有关,受到的影响因素较为复杂。同时,幼儿攻击行为的发生与其心理理论能力有关,而相关研究指出,幼儿心理理论能力没有性别差异[14]。因此,准确评估幼儿攻击行为的性别差异还有待更深入的研究。

另外,研究得出,不同年龄幼儿的攻击行为发生率不同。其中4岁幼儿的发生率最高,达到48.04%,5岁次之,为36.7%,3岁、6岁相对较低,分别为5.68%与9.59%。这与以往的研究结论基本一致[15]。两两比较结果显示:各年龄组之间只有4岁组和6岁组幼儿的攻击行为检出率差异具有统计学意义(p<0.05)。出现这一结果的原因,可能在于幼儿生理上的成熟与其攻击行为密切相关。4岁幼儿与6岁幼儿相比,其身体组织结构和器官的功能不如6岁幼儿发展好,且大脑兴奋过程胜于抑制过程,致使此年龄段的幼儿不能很好地控制自己的行为[16]。此外,从心理发展层面来讲,4岁是幼儿认知能力快速发展的时期,幼儿对环境的需要和环境不能满足其需要之间的矛盾,会造成幼儿心理与环境的不平衡,进而更易导致4岁幼儿出现反抗式攻击行为。但对于6岁幼儿来说,随着年龄增长,其道德认知、言语能力得到提高,幼儿会更多地运用认知重建、问题解决和替代活动等积极情绪调节策略[17],并且在进入他律阶段后,通过成人的引导,他们能逐渐意识到攻击他人不是解决问题的有效办法,进而在与人交往中懂得了妥协、谈判及语言交流,从而放弃了攻击这种无效方法,所以6岁组幼儿的攻击行为要比4岁组幼儿少。

(二)幼儿攻击行为与家庭环境各维度的关系

此次研究结果显示,有攻击行为的幼儿在家庭亲密度、情感表达、知识性、娱乐性、道德宗教观和组织性的均值低于无攻击性行为的幼儿,而家庭矛盾性均值高于无攻击行为的幼儿。这与以往的研究结论一致[18]。由班杜拉的学习理论可知,幼儿能够通过模仿进行学习,家庭成员在孩子面前公开表露攻击、愤怒、矛盾等行为时,容易被幼儿习得,继而导致其形成高攻击性的行为特点[19]。相反,幼儿在亲密度高的温暖家庭氛围中成长,父母能与幼儿良好互动,对幼儿的教育能增多耐心,会带给幼儿安全感,有助于幼儿形成良好的性格特点,不易产生攻击行为。因此,具有攻击行为的幼儿其家庭矛盾性均值会高于没有攻击行为的幼儿,而家庭亲密度均值会低于没有攻击行为的幼儿。此外,有攻击行为的幼儿在情感表达、知识性、娱乐性、道德宗教观和组织性的均值低于无攻击行为的幼儿。分析认为,这是因为在家庭中,若幼儿拥有更多情感表达的空间,能够提高幼儿情绪的稳定性和积极性[20],减少消极情绪带来的攻击行为,相反,则会增多该行为的出现,故有攻击行为的幼儿家庭情感表达均值较低。知识性反映了一个家庭的科学文化气氛及抚育者的知识文化水平。知识性高的家庭可能更注重用科学的态度和方法养育子女,面对幼儿的异常行为表现时,家长能寻求科学育儿方法的帮助,以减少幼儿攻击行为的出现[21]。与此同时,知识性高的家庭对知识文化活动、娱乐活动、伦理人文等重视程度较高[22]。因此,无攻击行为的幼儿,其家庭知识性、娱乐性和道德宗教观均值较有攻击行为的幼儿高。最后,无攻击行为的幼儿家庭组织性均值较高,家庭组织性是指安排家庭活动和责任时有明确的组织和结构的程度。在组织性高的家庭中,幼儿会更好地遵守纪律,自控力较强,相应地,其攻击行为就不易产生。

(三)影响幼儿攻击行为的家庭环境因素

研究结果发现,家庭成员之间的矛盾性是幼儿攻击行为的危险因素,矛盾性高的家庭幼儿攻击行为发生率高。相反,家庭成员之间的娱乐性是幼儿攻击行为的保护性因素,娱乐性强的家庭幼儿的攻击行为发生率低。生态系统理论提出,家庭是对幼儿影响最大的微系统,幼儿行为的发展和家庭环境密不可分。幼儿在成长过程中常模仿家庭成员的行为方式,因此,家庭成员的行为表现与幼儿的行为表现密切相关。本研究得出幼儿家庭的矛盾性是幼儿攻击行为的危险因素。这与国外研究结果相一致[23]。矛盾性是指家庭成员之间公开表露愤怒、攻击和矛盾的程度。家庭成员经常使用诸如责骂、体罚、敌意及控制性等不良的家庭教养方式,或者存在攻击行为与有使用攻击性语言的倾向和习惯,将会增加幼儿攻击行为的发生[24]。此外,家庭成员负面情绪释放较多,相互支持帮助的程度也将降低,家庭氛围冷漠、矛盾性高,这些不良的家庭环境均将导致幼儿攻击行为的出现[25][26]。可见,家庭的矛盾高,强化了幼儿使用强硬、敌意的方式对待他人,导致幼儿攻击行为发生率升高。

娱乐性指家庭成员参与社交和娱乐活动的程度[27]。研究结果显示,家庭中的娱乐性是幼儿攻击行为的保护性因素。有研究显示,一些主干家庭,将幼儿交由保姆或祖辈抚养,他们出于看管孩子而非教育孩子的目的,常限制幼儿的社交活动,会造成幼儿反抗式攻击行为的发生[28]。相反,开展亲子娱乐活动多、注重社会互动、娱乐性强的家庭,幼儿不容易出现攻击行为[29]。这可能是因为娱乐性较强的家庭更能给幼儿带来快乐和安全感,减少幼儿的不良情绪,更能预防幼儿攻击行为的出现。

五、反思与展望

攻击行为作为攻击性发展研究中的一个重要课题,个体攻击行为的早期表现和变化模式仍然是研究者着力探讨的问题之一。本研究发现3~6岁幼儿攻击行为发生的频率与幼儿年龄存在统计学关联,同时幼儿攻击行为的产生也与不良的家庭环境密切相关,启示良好的家庭环境是促进幼儿健康行为发展的重要因素之一。但由于时间和精力限制,本研究未能穷尽影响幼儿攻击行为的内部因素和外部因素,仅对幼儿个体的部分生物学因素和家庭环境进行了探究。在今后的研究中,全面探讨幼儿攻击行为的相关因素,罗列出详尽的影响因素清单是研究者和教育工作者需要加以关注的问题。此外,如何根据幼儿攻击行为的影响因素积极开展针对性干预、建立干预模型、开发干预工具是今后主要的研究趋势。

【参考文献】

[1] Zehra Gulseven , Gustavo Carlo, Cara Streit . Longitudinal relations among parenting daily hassles, child rearing, and prosocial and aggressive behaviors in Turkish children[J]. Social Development, 2018,27(01):45-57.

[2] 施莹娟,冯永林,谢红涛,等. 学龄前儿童攻击性行为的调查[J].精神疾病与精神卫生,2011,11(04):369-371.

[3][10] 贾守梅,汪玲,谭晖,王晓,施莹娟,李萍.学龄前儿童攻击性行为与健康状况的关系[J].中国学校卫生,2014,35(01):14-16.

[4][11] 张绍芳,龙隽,龚健华,刘杰波.深圳市学龄儿童行为问题调查和系统性家庭干预对其攻击行为的影响[J].临床合理用药杂志,2010,3(24):28-29.

[5] Serbin LA, Temcheff CE, Comperman JM, et al .Predicting family poverty and other disadvantaged conditions for child rearing from childfood aggression and social withdrawal: A 30-year longitudinal study[J]. Int J Behav Dev, 2011,35(02):97-106.

[6] Drake K L, Ginsburg G S. Family factors in the development, treatment, and prevention of childhood anxiety disorders[J]. Clinical Child & Family Psychology Review, 2012, 15(02):144-162.

[7] Andreas JB, Watson MW. Moderating effects of family environment on the association between childrens aggressive beliefs and their aggression trajectories from childhood to adolescence[J]. Dev Psychopathol,2009,21(01):189-205.

[8] 楊玉凤.儿童发育行为心理评定量表[M].北京:人民卫生出版社,2016:156-161.

[9][27] 汪向东.心理卫生评定量表手册(增订版)[M].北京:中国心理卫生杂志社,1993:134-142.[12] 陈丽颖,刑莉,储东升.学前儿童攻击性行为的调查研究[J].中国行为医学科学,2001(04):71.

[13] 朱婴,薛爱芝,储东升,王青.学前儿童攻击行为的发展与教育对策[J].中国儿童保健杂志,2001(04):271-272.[14] 谢谟. 3-5周岁儿童气质、抑制性控制与心理理论的关系研究[D].福州:福建师范大学,2007.

[15][17] 苏杰.3-5岁幼儿攻击行为与自我控制能力、情绪调节策略的关系研究[D].济南:山东师范大学,2014:22.

[16] 李静.学前卫生学[M].北京:北京师范大学出版社,2012:70-73.

[18][21] 顾莉萍,陈昂,邓成,何淑华,陈欣,叶春红,廖艳,冯华俊,严学勤,高建慧,施玉麒.学龄前儿童心理行为问题与家庭环境关系的调查[J].临床儿科杂志,2014,32(10):965-969.

[19][22] 贾守梅. 学龄前儿童攻击性行为的家庭系统研究[D].上海:复旦大学,2013.

[20] Kerns K A. Mother–child emotion communication and childhood anxiety symptoms[J]. Cognition & Emotion, 2015, 29(03):416.

[23] Andreas JB, Watson MW. Moderating effects of family environment on the association between childrens aggressive beliefs and their aggression trajectories from childhood to adolescence[J]. Dev Psychopathol,2009,21(01):189-205.

[24] Mcnamara KA,Selig JP,Hawley PH.A typological approach to the study of parenting associations between material parenting patterns and chiild behaviour and social reception[J].Early child Dev Care,2010,180(19):185-202.

[25] 马龙,于得澧,王哲,辛志宇,崔晶,王苗,王忆军.哈尔滨城市留守与非留守幼儿行为问题及影响因素分析[J].中国学校卫生,2018,39(07):1022-1025.

[26] 何淑华,陈昂,邓成,顾丽萍,叶春红,张翠梅,施玉麒,欧阳少玲,刘庆嘉,高建慧.家庭精神环境对3~6岁儿童行为问题影响的通径分析[J].中国妇幼保健,2012,27(26):4064-4067.

[28] 张晓,陈会昌,张桂芳,周博芳,吴巍.亲子关系与问题行为的动态相互作用模型:对儿童早期的追踪研究[J].心理学报,2008(05):571-582.

[29] Yu Y,Shi J,Huang Y,et al.Relationship between family characteristics and aggressive behaviors of children and adolescents[J]. Huangzhong Univ Sci Technology Med Sci,2006,26(03):380-383.

本文系深圳市教育科学“十三五”规划重大课题项目“小区配套幼儿园建设研究”(项目编号:zdazz1701)的阶段性成果。

通讯作者:刘国艳,szdxlgy@163.com

(责任编辑 张付庆)