血清PCT、D-二聚体及BNP在急性心肌梗死患者PCI后心功能及预后的应用价值

朱秀英,吴畏,李广鹏,梁万前

急性心肌梗死(AMI)患者行经皮冠状动脉介入手术(PCI)再灌注治疗是目前临床挽救缺血心肌、保护心功能的首选治疗手段[1],但是PCI并不能有效阻止左心室重构的发生和发展,相关报道显示PCI后仍有10%~30%的患者出现心功能不全,死亡率较高[2]。同时受多种因素影响AMI患者预后差异较大,因此对AMI患者术后进行危险分层并采取针对性干预有助于改善预后。降钙素原(PCT)是炎症反应标志物,近年来研究显示PCT与AMI患者预后有关[3,4]。D-二聚体(D-D)是交联纤维蛋白降解产物,高水平D-D往往预示着PCI后严重冠状动脉(冠脉)并发症的发生[5]。脑钠肽(BNP)是由心室合成分泌,与AMI患者心功能、预后存在明显关系[6]。本研究观察了AMI患者PCI后不同心功能分级、不同预后患者血清PCT、D-D、BNP水平的差异,探讨PCT、D-D、BNP水平与AMI患者心功能的关系,并评估对AMI预后的预测价值。

1 资料与方法

1.1 研究人群回顾性选择2015年12月~2017年12月于新乡医学院第一附属医院收治的220例行急诊PCI的AMI患者为研究对象,所有患者均符合国际心脏病学会和世界卫生组织AMI诊断标准[7]:①持续缺血性胸痛>30 min,含硝酸甘油不缓解;②发病时间<12 h;③心电图2个以上相邻导联ST段抬高,并经心电图定位为前壁心肌梗死;④肌钙蛋白I(cTnI)值超过正常值99百分位。排除标准:合并感染、出血性疾病、恶性肿瘤、严重肝、肾功能不全、抵触本研究的患者。男性138例,女性82例,年龄59~73岁,平均年龄(62.35±11.35)岁,ST段抬高型AMI共156例,非ST段抬高型AMI共64例。根据术后心脏功能Killip分级将患者分为3组,PCI后无明显心力衰竭(心衰)为Ⅰ级组,共105例;术后出现左心衰竭,即听诊肺部啰音<50.00%肺野为Ⅱ级组,共85例;术后出现急性肺水肿,即听诊肺部啰音范围>50.00%肺野为Ⅲ级组,共30例。

1.2 研究方法

1.2.1 血清PCT、D-D、BNP检测所有患者均采集禁食12 h以上静脉血5 ml,室温下静置30 min,取血清于离心管,TGI-16型高速离心机(上海医用分析仪器厂)3000 r/min离心15 min,取上层液,保存于-20 ℃低温冰箱(日本三洋电器股份有限公司)待检。美国雅培ARCHIITECT i2000SR电化学发光微粒子免疫分析仪及仪器配套试剂检测BNP、D-D、PCT水平,所有的室内质控数据均在控,实验检测严格按照说明书进行。

1.2.2 相关指标检测与收集采用PHILIPS 5500型彩色多普勒超声诊断仪参照美国超声心动图指南[8]测量患者左心室射血分数(LVEF)的变化,取5个心动周期的平均数。电化学发光检测患者PCI术后cTnI水平,酶比色法测定总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平,免疫比浊法测定C反应蛋白(CRP)水平。统计患者一般资料[性别、年龄、体质指数(BMI)、目前吸烟、饮酒史、既往AMI史、遗传史、合并基础疾病(高血压、糖尿病、高血脂)]。④所有患者均随访至术后30 d,统计生存情况。

1.3 统计学方法采用SPSS 25.0软件进行数据分析。经K-S法检验具备方差齐性和正态分布的计量资料以(±s)表示,组间比较采用单因素方差分析,组间两两对比采用LSD-t检验,两组间比较采用独立样本t检验。PCT、D-D、BNP不符合正态分布,经自然对数转换后采用MD(P25,P75)表示采用非参数检验。以例数(百分比)表示计数资料采用χ2检验,等级资料采用Kruskal Wallis H检验。Pearson相关或Spearman秩相关系数描述各变量之间相关性,Cox回归分析影响AMI患者PCI后30 d内病死的危险因素。ROC分析PCT、D-D、BNP对AMI患者PCI后30 d病死率的预测价值。Kaplan-Meier生存分析不同PCT、D-D、BNP水平下AMI患者生存率,Log-Rank检验生存率的差异。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

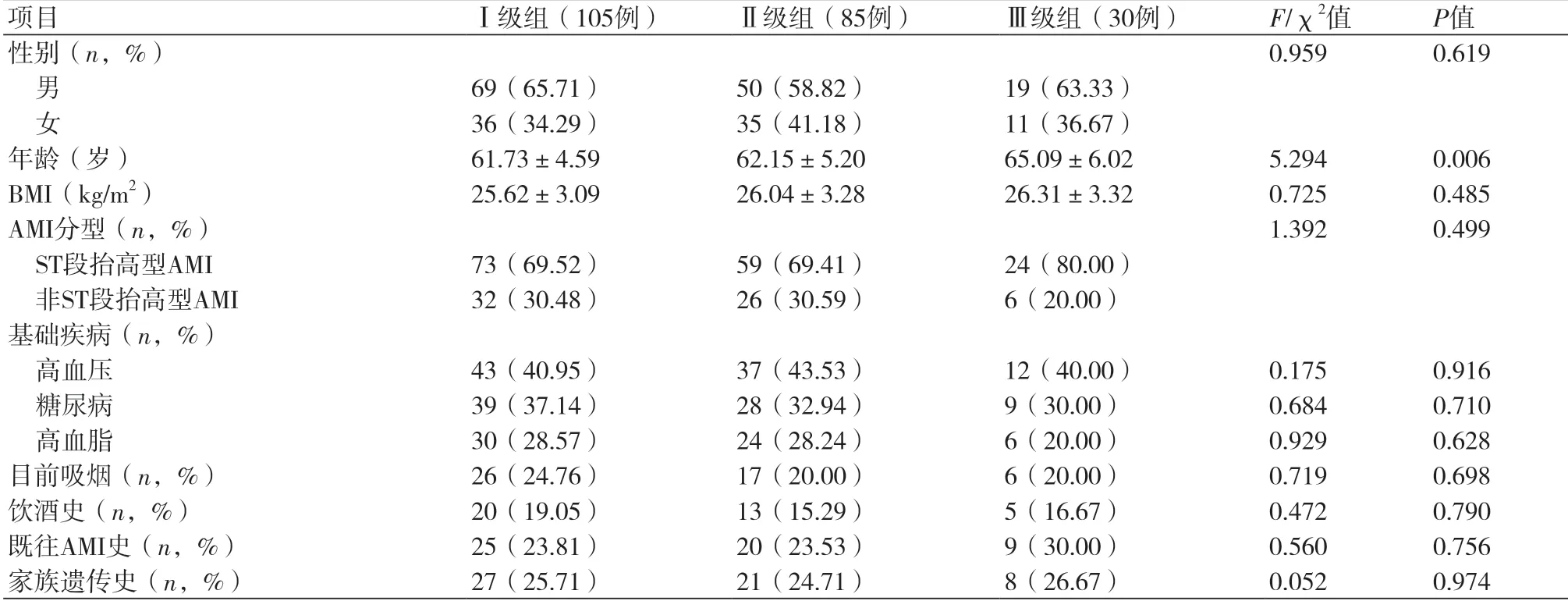

2.1 不同心功能分级患者基线资料比较不同心功能分级组患者性别构成、BMI、AMI分型、基础疾病、目前吸烟、饮酒史、既往AMI史、家族遗传史均无差异(P>0.05),但三组年龄差异显著(P<0.05),Ⅲ级组大于Ⅱ级组(P<0.05),Ⅱ级组大于Ⅰ级组(P<0.05)(表1)。

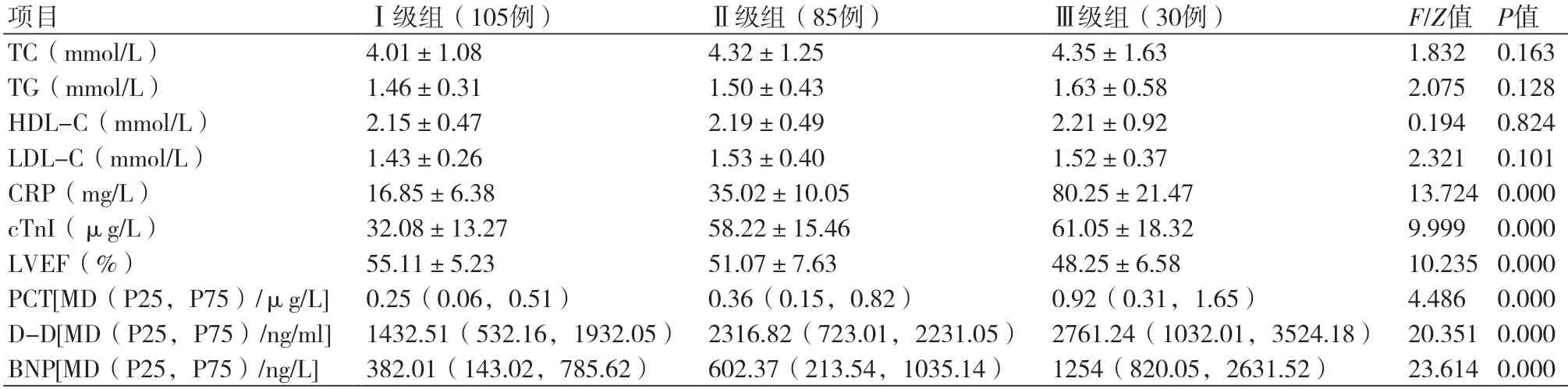

2.2 不同心功能分级患者临床生化指标和超声心动图指标对比不同心功能分级组患者TC、TG、HDL-C、LDL-C水平无统计学差异(P>0.05),CRP、cTnI、PCT、D-D、BNP 水平随着心功能降低而增加(P<0.05),LVEF随着心功能降低而降低(P<0.05)(表2)。

表1 AMI患者PCI术后不同心功能分级患者临床资料

表2 不同心功能分级患者临床生化指标和超声心动图指标的差异

2.3 PCT、D-D、BNP与心功能相关性双变量相关性分析PCT、D-D、BNP与LVEF呈负相关(r=-0.315、-0.401、-0.352,P<0.05),与Killip分级呈正相关(r=0.432、0.395、0.382,P<0.05)。CRP、cTnI与LVEF呈负相关(r=-0.201、-0.327,P<0.05),与Killip分级呈正相关(r=0.232、0.267,P<0.05)。鉴于CRP、cTnI对AMI患者PCI后心功能存在显著影响,对影响心功能的因素进行偏相关分析,PCT、D-D、BNP与 cTnI、CRP呈正相关(r=0.369、0.259、0.232;0.415、0.302、0.296,P<0.05)。

2.4 不同预后患者相关指标对比本组30 d内死亡51例,存活169例,死亡组患者血清PCT、D-D、BNP、cTnI、CRP水平明显高于存活组患者(P<0.05),LVEF低于存活组(P<0.05),存活组和死亡组患者Killip分级差异显著(P<0.05)(表3)。

表3 存活组和死亡组患者血清PCT、D-D、BNP水平的差异

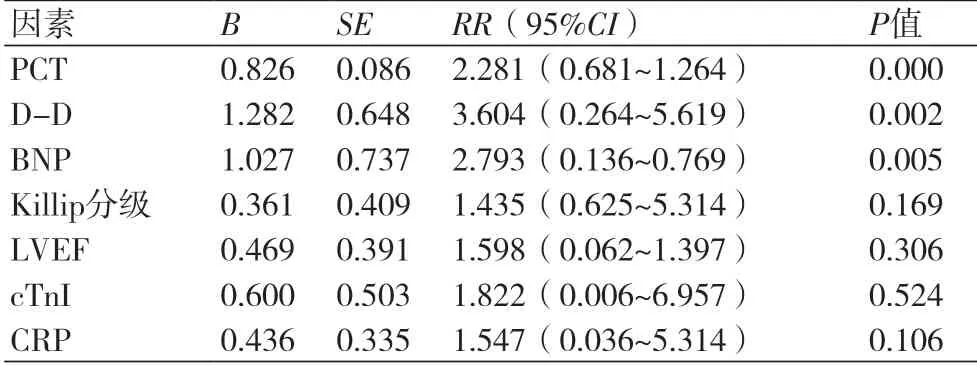

2.5 影响AMI患者PCI后30 d病死率的因素分析以AMI患者PCI后30 d是否死亡为因变量(1=是,0=否),血清PCT、D-D、BNP、cTnI、CRP、LVEF水平、Killip分级为自变量,建立Cox回归分析模型,结果PCT、D-D、BNP均是影响AMI患者PCI后30 d死亡的独立危险因素(P<0.01)(表4)。

表4 AMI患者预后影响因素

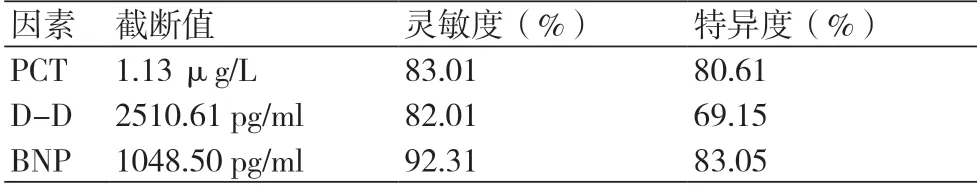

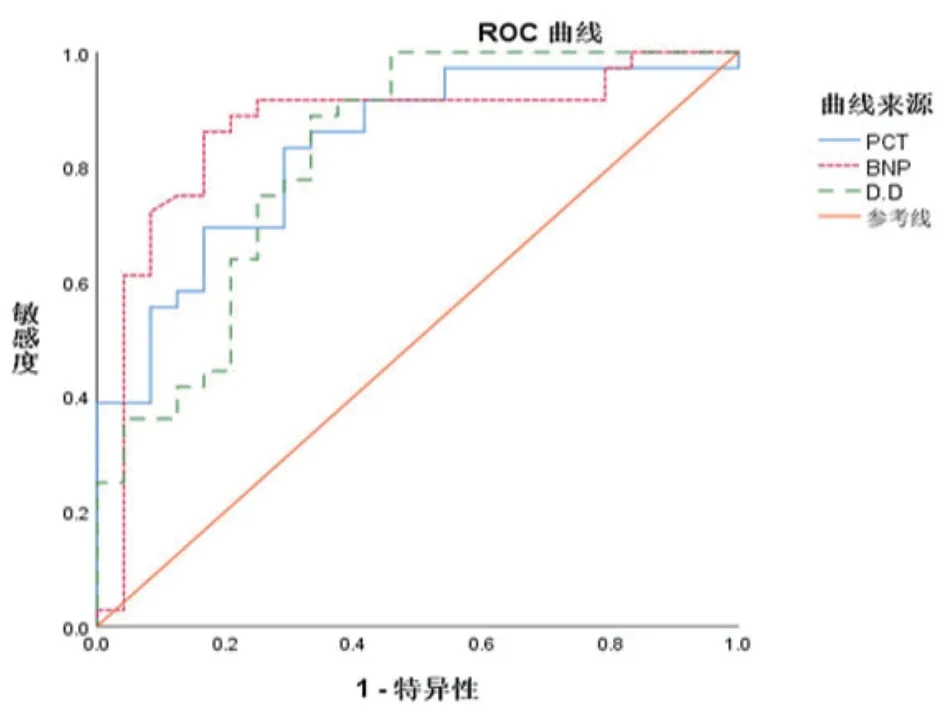

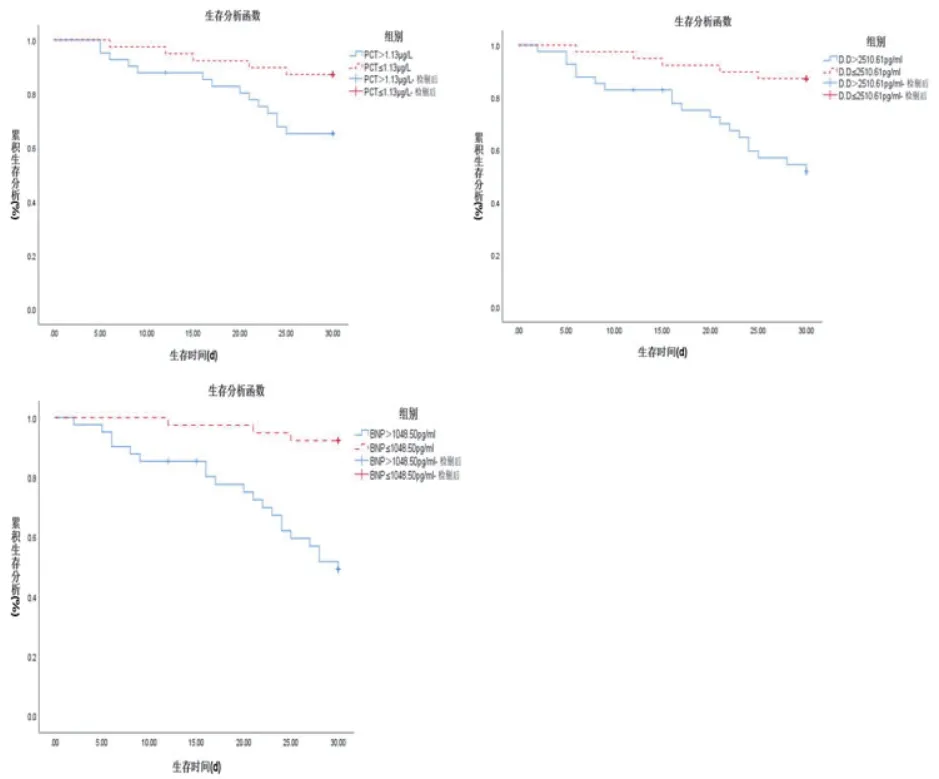

2.6 PCT、D-D、BNP对AMI患者预后的预测价值分析ROC分析血清PCT、D-D、BNP水平预测AMI患者PCI后30 d死亡的曲线下面积分别为:0.833(95%CI:0.730~0.936,P=0.000)、0.822(95%CI:0.709~0.935,P=0.000)、0.865(95%CI:0.760~0.970,P=0.000)(图1)。PCT、D-D、BNP预测PCI后30 d死亡的最佳截断值、灵敏度、特异度见表5,当PCT>1.13 μg/L时,AMI患者生存率明显低于PCT≤1.13 μg/L的患者(65.00% vs. 87.50%,P<0.05),D-D>2510.61 pg/ml时,AMI患者生存率明显低于D-D≤2510.61 pg/ml的患者(68.24% vs. 90.21%,P<0.05),BNP>1048.50 pg/ml时,AMI患者生存率明显低于BNP≤1048.50 pg/ml的患者(66.15% vs. 93.15%,P<0.05)(图2)。

表5 PCT、D-D、BNP对AMI患者预后的预测价值

图1 PCT、D-D、BNP预测AMI患者预后的ROC图

图2 基于PCT、D-D、BNP截断值的Kaplan-Meier生存曲线

3 讨论

AMI是冠状动脉急性闭塞导致其供应心脏区域缺血缺氧并引发心肌收缩功能受损的急性心脏不良事件,早期再灌注治疗血管再通率高85%,急性心肌梗死患者直接行PCI可使90%以上堵塞冠脉前向血流达到TIMI 3级[9],是现阶段挽救受损心肌,保护心脏的重要手段。左室功能对AMI患者长期预后有显著的影响,对于左室功能严重损害患者,无论进行药物治疗还是进行血运重建术均无法有效降低死亡风险。因此评价AMI患者PCI后左室功能意义重大。

近年研究发现AMI的发生与感染有关,AMI患者常伴有白细胞、中性粒细胞增多、体温升高等炎症反应表现[10]。PCT是由甲状腺C细胞产生的糖蛋白,正常情况下在外周血清中含量极低且稳定性,在细菌感染刺激下可大量释放,并诱发炎症级联反应。目前少有PCT与AMI患者PCI后心功能的相关性研究,本研究采用Killip分级将患者分为三组,结果不同Killip分级组患者血清PCT水平差异显著,PCT水平随着Killip分级增加而升高,相关性分析显示PCT水平与Killip分级呈正相关,与代表左室泵血功能指标LVEF呈负相关,以上结果说明PCT水平可反映AMI患者PCI后心功能。王超权等[11]对比了97例AMI患者和80例健康者血清PCT水平,AMI患者PCT水平明显高于健康者,且不同PCT水平AMI患者心源性死亡率和主要心脏不良事件(MACE)发生率不同,随着PCT水平增高,AMI患者心源性死亡和MACE发生风险增加。段永强等[12]发现AMI患者PCT水平在不同心血管疾病危险分组中差异显著,PCT水平随着心血管疾病风险加大而升高,以上研究均证明PCT与AMI患者预后存在密切的关系。本研究死亡组患者血清PCT水平明显高于存活组,Cox回归分析PCT是影响AMI患者PCI后30 d病死率的独立危险因素。Andrié等[13]研究发现AMI合并心源性休克患者PCT水平对30 d病死率有较高预测价值,其中入院24 h、48 h的PCT水平预测30d病死率的曲线下面积分别达到0.854(P=0.001)、0.835(P=0.005)。本研究ROC分析结果显示血清PCT水平预测AMI患者PCI后30 d死亡的曲线下面积达0.833,与Andrié等[13]研究结果接近。

D-D是纤溶相关标志物,是鉴别诊断AMI有价值的候选指标之一[14],Zorlu等[15]研究指出D-D与心力衰竭患者危险分层有关。本研究显示D-D水平随着心功能分级的增加而升高,相关性分析D-D与Killip分级呈正相关,与LVEF呈负相关,说明D-D水平是反映AMI患者心功能的有效指标。杨军等[16]回顾性分析3134例AMI患者相关信息,发现D-D水平与LVEF水平并无线性相关关系,与本研究存在一定的出入,分析原因可能与样本选择偏倚有关,本研究纳入患者均实施急诊PCI,而杨军等[16]研究中包含了未行急诊PCI患者,及时开通梗死相关动脉对心功能有较大的影响,同时留取标本时间、留取标本标准差异较大,对试验结果也会造成一定的影响,因此D-D水平能否反映AMI患者PCI后心功能仍待进一步研究证实。Marcucci等[17]对214例心力衰竭患者中位随访8.5个月,Cox回归分析影响其预后的危险因素,其中D-D水平增高显著增加死亡、再次心衰、再次因心衰住院等风险,D-D水平是预测心衰患者死亡的独立预测因子(RR=11,P=0.001)。本研究死亡组患者血清D-D水平显著高于存活组,Cox风险回归分析D-D水平是预测AMI患者PCI后30 d死亡的独立危险因素,ROC分析D-D水平预测AMI死亡的曲线下面积达0.822,也证明了D-D水平是判断AMI患者预后的重要预测因子。

BNP是心室分泌的神经肽,心室负荷、室壁张力改变是导致BNP分泌的主要条件,AMI早期心室舒缩功能急剧下降、梗死部位心肌缺血诱导BNP快速释放,血清BNP浓度明显增高,因此BNP水平可反映心室负荷、梗死面积、左心室功能障碍程度。Killip分级是基于左心室舒缩功能评价心功能的量化指标,LVEF是反映左室泵血能力的影像学指标,两者均可有效评价心功能状态。本研究AMI患者PCI后血清BNP水平随着Killip分级的增加而升高,与Killip分级呈正相关,与LVEF呈负相关,提示BNP水平越高,心功能越差。蒋一鸣等[6]研究同样显示血清BNP水平与Killip分级呈正相关,可用于AMI后心功能不全的早期判断。赵彦冰等[18]分析了AMI患者血清BNP与Killip分级、LVEF的相关性,结果血清BNP与心功能Killip分级相关系数为0.45,与LVEF相关系数为 -0.33,与本研究结果基本一致。Wojciech等[19]随访了286例AMI患者,治疗后12个月时死亡患者BNP水平明显高于存活患者,Cox多因素回归分析血清BNP≥8548.5 pg/ml是AMI患者死亡的危险因素,风险值为0.33,Kaplan-Meier生存分析示BNP≥8548.5 pg/ml患者1年生存率低于BNP<8548.5 pg/ml。本研究死亡组患者血清BNP水平明显高于存活组,BNP是影响AMI患者PCI后30 d死亡的独立危险因素,危险系数2.793,且BNP对AMI患者PCI后30 d死亡的预测效能最高,曲线下面积为0.865,上述结果提示血清BNP水平对AMI患者预后有较高的预测价值。本研究生存分析显示当PCT>1.13 μg/L、D-D>2510.61 pg/ml、BNP>1048.50 pg/ml时,AMI患者30 d生存率明显下降,提示临床对PCT、D-D、BNP水平过高患者应加强重视,必要时采取挽救措施以降低患者病死率。

综上,本研究结果提示血清PCT、D-D、BNP水平可反映AMI患者PCI后心功能状态,同时PCT、D-D、BNP水平可有效预测AMI患者30 d病死率,临床PCT、D-D、BNP检测方便、经济,可作为AMI患者预后评估的常规血清学指标。