抗栓药物诱导血小板减少的研究进展

张二苗,王蕊,徐涛,张宾

急性冠脉综合征(ACS)主要是指冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)中急性发病的临床类型,包括不稳定型心绞痛(UA)、ST段抬高型心肌梗死(STEMI)及非ST段抬高型心肌梗死(NSTEMI)。其共同的病理生理基础是内膜损伤或粥样硬化斑块破裂,内膜损伤常会诱发血管痉挛,在此基础上,血小板被激活、聚集,凝血酶形成,进而引起血栓,造成血管管腔完全或不完全闭塞。在血栓形成和发展过程中,血小板激活和聚集起到了关键性作用[1],因此抗血小板治疗是急性冠脉综合征治疗的基石。此外,对于行经皮冠状动脉介入治疗术(PCI)的患者来说,介入治疗主要解决病变血管的机械狭窄问题,而血小板激活、聚集及血栓形成的病理生理基础仍然存在,此外在PCI中所使用的导管、导丝、球囊、支架及其他器械也会使血小板激活,凝血酶形成,进而继发血栓形成。Kabban等[2]研究发现,血小板激活和聚集是PCI后并发症发病机制的关键,因此强化抗血小板、抗凝治疗在PCI围手术期及术后至关重要。随着多重抗栓药物的应用及PCI技术的提高,抗血小板、抗凝在降低急性冠脉综合征不良心血管事件的同时,由其所诱导的血小板减少症的发生率也逐渐升高,平衡ACS患者缺血事件与血小板减少症风险,提高临床净效益,已成为国内外学者的研究重点,本文将对抗栓药物所诱导的血小板减少进行综述。

1 血小板减少症的定义及危险因素

血小板减少症的临床诊断标准包括:①治疗前血小板计数正常(>120×109/L);②在治疗过程中血小板计数进行性下降(<60×109/L)或血小板计数减少至治疗前的50%以下;③除外由其他原因所起的血小板减少。停用抗栓药物后,血小板计数可恢复至正常或呈逐渐上升趋势。早期的大部分临床试验中是以血小板计数<10万为诊断标准,而此时血小板减少症的发病率仅为2.4%~3.9%[3]。CRUSADE研究则以血小板计数<60×109/L或下降至治疗前50%为诊断标准,结果发现该病的发生率可高达13%~13.6%。ACUITY研究显示,血小板减少的高危因素包括高龄、男性、既往心肌梗死及冠状动脉旁路移植术(CABG)病史、受损肌酐清除率、低初始血小板数值、较高的TIMI危险评分[4]。在CRUSADE研究中包括低体质指数、心力衰竭、入院时心动过速、心电图ST段压低、肾功能受损、低初始血小板数值、PCI或有创心导管检查等手术史。基于此,PCI后发生血小板减少的高危因素包括高龄、低体重、肾功能不全、低初始血小板数值及不良PCI结局。

2 肝素及低分子肝素诱导的血小板减少症

肝素诱导的血小板减少症(HIT)是由含有血小板因子4(PF4),PF4抗体和肝素或细胞糖胺聚糖(GAG)的免疫复合物引起的自身免疫性血栓性疾病。抗PF4/肝素抗体的亚组能够通过交联Fcγ受体ⅡA来进行血管内血小板活化,导致血小板计数减少和/或血栓形成。 HIT可能与破坏性并发症潜在相关,如危及生命的血栓形成,使其成为最严重的不良药物反应之一。它通常在使用肝素或低分子量肝素(LMWH)后5~10 d开始。与肝素开始后的最高计数相比,血小板计数通常降低至少50%;在5%~15%的患者中,血小板计数仅下降30%~50%,在极少数情况下下降<30%。在10%~15%的患者中,血小板计数低于20 000/μl,但通常不<10 000/μl[5]。研究表明,在美国因各种不同原因接受肝素或低分子肝素抗凝治疗的患者中,HIT的发生率为0.11%~5%,其中约50%的HIT患者有继发血栓形成风险,病死率达10%~30%[6]。HIT发生概率取决于所用肝素的性质(LMWH和UFH)和个体患者特征,高危因素包括:牛源性肝素、高龄、女性、静脉给药、外科术后、同时合并心力衰竭、慢性阻塞性肺疾病等,基因异常如纯合型FcrRⅡA-13lH、FcrRⅢA-158V、FcrRⅢB-NA2[7,8]。

HIT主要分为两类[9]:I型HIT是非免疫介导的HIT,肝素与血液循环中的血小板直接相互作用,引起血小板活化、聚集和释放,从而导致一过性血小板数量减少(通常>100×109/L),患者常无明显临床症状。该类型出现早,在使用药物的最初2 d发生,持续时间短,无需停用药物即可恢复正常,是一种良性过程,并不增加使用者血栓栓塞危险[10]。临床上所指的HIT即为Ⅱ型HIT,是免疫介导的血小板聚集,导致血小板减少。其机制是应用肝素或低分子肝素后,体内血小板被激活,释放出PF4,形成肝素-PF4(H-PF4)复合物,该复合物诱导机体产生抗肝素/PF4抗体(常为IgG,少数为IgA或IgM),IgG抗体与肝素-血小板因子4复合物结合,形成IgG-H-PF4复合物,黏附于血管内皮,刺激内皮细胞释放组织因子和多种促凝物质。而被活化的血小板会产生更多的PF4,介导新的血栓形成和血小板消耗,导致血小板计数进行性下降[10]。

血小板减少是HIT最常见的临床表现,但非是首发症状。血小板计数<150×109/L,或较基础值下降30%~50%,常发生于应用肝素后5~8 d。HIT造成的血小板减少多为轻或中度,血小板计数很少<20×109/L,因此HIT引起自发性出血概率较低。

HIT可导致跨越静脉和动脉血管床的全身性血栓反应,以静脉系统血栓形成最常见。Rice等[11]回顾研究发现,约14%的HIT患者发生动脉血栓,61%的患者发生静脉血栓。WARKENTIN等[12]研究显示,17%~55%的HIT患者表现为血小板减少并未给予除肝素类以外的抗凝药物治疗的患者发生了深静脉血栓形成(DVT)和(或)潜在致病的肺栓塞(PE)。虽然动脉血栓形成罕见(3%~10%),但却可导致严重的并发症,如心肌梗死、缺血性脑卒中、器官梗死或急性肢体缺血等。约5%~10%的HIT患者会发生死亡,死亡原因多为血栓栓塞并发症所致[13]。皮肤坏死常发生在注射肝素或低分子肝素的皮肤处,该表现提示存在肝素相关性抗体和HIT[14]。其他罕见临床表现包括:暂时性全身遗忘症、出血性肾上腺坏死、腹痛等,严重时可出现肾上腺危象甚至死亡[15]。

目前临床上广泛使用 “Warkentin’s 4Ts评分系统”[16]预测HIT的可能性。它通过血小板减少的严重程度(thrombocytopenia,T)、血小板减少出现的时间(timing,T)、新的血栓形成(thrombosis,T)、其他怀疑诊断(other cause,T)4个方面进行评分来预测HIT的可能性。得分范围为0~8分。每一项都对应相应分值,得分6~8分间为高度可能;4~5分为中度可能;0~3分为低度可能。如果得分在低度可能范围内,基本排除HIT可能,而中或高风险评分患者,则需进一步行实验室检查确诊。临床抗原免疫检测HIT抗体[酶联免疫吸附测定(ELISA)和微粒凝胶免疫测定]检测过程简单,灵敏度高,有较好的阴性排查价值,是临床诊断HIT的最广泛使用的实验室检查项目。但考虑其特异性仅为中等;目前认为血小板功能检测,如5羟色胺释放测定(SRA)和肝素诱导的血小板激活试验(HIPA),是检测HIT的金标准[17,18],因其具有很高的敏感性和特异性。

当发现血小板减少及其相关严重并发症时,早期诊断及有效治疗至关重要。根据国外相关指南[19],对于HIT治疗的关键是尽量避免造成血小板进一步降低,停止一切肝素治疗,避免输注血小板、避免应用低分子肝素及华法林等抗凝药、避免放置静脉滤器治疗。待血小板升至正常或接近正常后,过渡给予口服抗凝药。此外,目前多项研究资料显示,HIT是由免疫复合物,通过血小板Fc受体Ⅱa激活血小板,而高剂量免疫球蛋白可抑制此激活,并且可能是HIT患者的一个额外治疗选择。对于抗凝治疗时间尚存在争议,有专家认为无血栓栓塞的患者抗凝疗程为1~4个月,而伴血栓栓塞的HIT患者抗凝疗程为3~6个月不等。随着对HIT发病机制的深入,针对肝素-PF4-抗体复合物的药物已成为研究热点,肝素类似物、PF4四聚体拮抗剂等有望成为早期干预HIT的治疗方法[20-22]。

随着临床对肝素及低分子肝素认识的深入,HIT也逐渐被重视。临床医生对于应用肝素抗凝的患者,要提高警惕,密切监测血常规,观察血小板计数的动态变化,做到早期诊断、有效治疗,减少患者痛苦,提高生存率。

3 GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂诱导的血小板减少症

血小板激活和聚集在ACS中起着重要作用,充分的抗血小板治疗是ACS治疗方案中的重要部分。GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂是一种非肽类物质,其特异性相对较高,主要包括阿昔单抗、依替巴肽及替罗非班,通过抑制纤维蛋白原与活化血小板反应,降低ACS及冠状动脉血管成形术后不良并发症的发生率。应用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂最主要的副作用之一是血小板减少症(GIT)。大多数研究定义血小板减少症为在使用GPI 24 h内,血小板计数<100×109/L。血小板计数<100×109/L为轻度血小板减少症;<50×109/L为重度血小板减少症;<20×109/L为极重度血小板减少症。近年来国外相关研究发现,阿昔单抗、依替巴肽及替罗非班均可造成血小板减少,总发生率约为1%~5%,发生时间多在2~24 h间,缓解时间平均2.1 d(1~6 d)[23]。RESTORE研究和PRISMPLUS研究显示,替罗非班所致血小板减少症的发病率分别为1.1%和1.9%,其中重度血小板减少症发生率分别为0.2%和0.5%[24,25]。阿昔单抗诱导的血小板减少症发生率约10%,重度血小板减少症发生率为1%[26]。PURSUIT和ESPRIT等研究表明,依替巴肽诱导的重度血小板减少症发生率约2%[27,28]。McClure等[29]研究表明,GIT的独立危险因素包括高龄(>65岁),低BMI及低初始血小板数值(<180 000/μ1)。

关于GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂相关血小板减少症(GIP)的病理生理学机制目前尚无明确阐述[30],多数认为与以下两种原因相关:①血液循环中原先就存在血小板表面抗体,GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂可作为抗原本身,与GPⅡb/Ⅲa受体结合后,导致血小板GPⅡb/Ⅲa受体构象变化,形成新的抗原决定簇,而被血浆中原先存在的抗体识别。若新的抗原决定簇与血液中的抗体发生交叉反应,将导致血小板被免疫球蛋白包裹,进而从循环中被清除。②GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂与GPⅡb/Ⅲa受体结合后导致血小板GPⅡb/Ⅲa受体空间构象变化,形成新的抗原决定簇,肝脏识别并摄取该抗原决定簇,使循环中的血小板数目减少。随着循环中血药浓度降低,肝脏所摄取的血小板可再次回到血液循环中。曾有相关研究[31]在GPI诱导的血小板减少症患者血清中发现了高滴度IgG抗体,表明GPI诱导的血小板减少症与机体免疫相关。目前GIT的诊断主要依据临床应用GPI与GIT发生时间之间的关系。

在GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂治疗中,除会发生血小板减少,还可能出现危及生命的出血并发症,特别是肺泡出血。该并发症较为罕见,其总发生率约0.19%[32],影像学表现类似于心源性肺水肿,临床应结合其他相关临床证据予以鉴别。在输注GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂的最初几小时内应动态监测血小板计数,密切观察患者临床表现,以便尽早对GIT患者做出诊断及治疗[33]。

从已发表的研究中发现,GPⅡb/Ⅲa 受体拮抗剂诱导的血小板减少似乎具有发作和自行恢复的特征。尽管严重的GIT发生率相对较低,但对患者的影响可能会危及生命,迅速识别GIT是治疗的关键。在所有接受GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂治疗的患者中,建议在开始使用药物后2~6 h内监测血小板计数,当发生血小板减少症时,及时停用GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂及其他抗凝药物,密切观察血小板的动态变化,适当支持治疗,给予显著出血高风险的患者输注血小板,建议同时合用冰冻血浆或冷沉淀物。输注新鲜血小板是对此症最有效的治疗手段,而应用激素及丙种球蛋白治疗尚未有明确的临床证据支持。

4 噻吩吡啶类药物诱导的血栓性血小板减少症

血栓性血小板减少性紫癜(TTP)是罕见的药物相关综合征,是由小动脉和组织毛细血管中的微血栓沉积引起的。其主要特征包括血小板减少、肾功能不全、神经系统变化和对红细胞的机械损伤[34]。在抗血小板聚集药物治疗中,噻吩吡啶(噻氯匹定,氯吡格雷和普拉格雷)是与该综合征相关的最常见药物。噻氯匹定相关TTP的潜在致因机制可能包括分子模拟,如果噻氯匹定的代谢物具有与ADAMTS-13或抗原性的结构相似性,噻氯匹定可作为半抗原,或噻氯匹定的代谢物可与ADAMTS-13形成复合物,诱导ADAMTS-13活性降低[35]。Bennett等[36]通过比较93例噻氯匹定和35例氯吡格雷相关TTP患者的临床表现发现,TTP病死率非常高,起病急、病情进展迅速,应用氯吡格雷2周内发生TTP进行血浆置换治疗和不做血浆置换治疗的生存率差异并无统计学意义(77% vs. 78%),而发生TTP 2周以后的患者进行血浆置换治疗后,其生存率显著高于不做治疗(84% vs. 38%)。通常在进行血浆置换治疗后数周,血小板计数才会恢复正常。

5 抗栓药物诱导血小板减少症鉴别要点

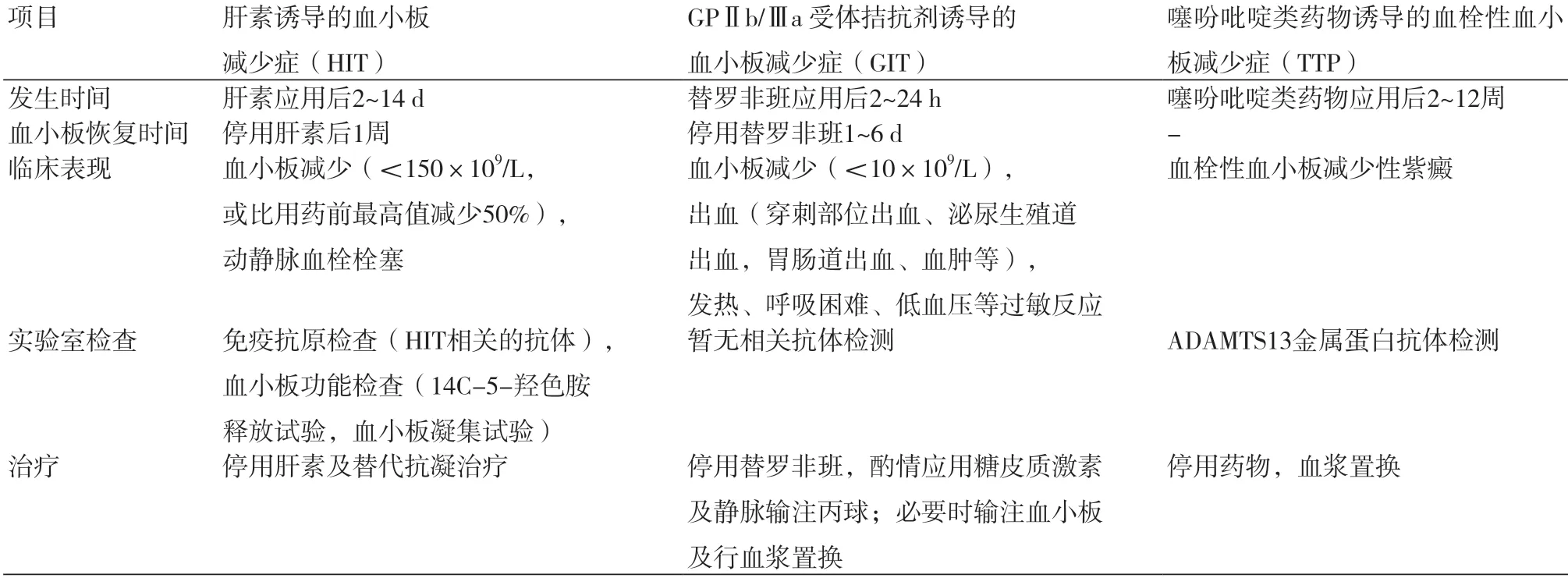

肝素及低分子肝素、GPⅡb/Ⅲa受体拮抗剂及噻吩吡啶类药物均可以导致血小板减少症,当血小板减少症明确诊断后,尚需进一步明确其病因的鉴别诊断(表1),为治疗提供方向。

6 抗栓药物诱导的血小板减少处理思路

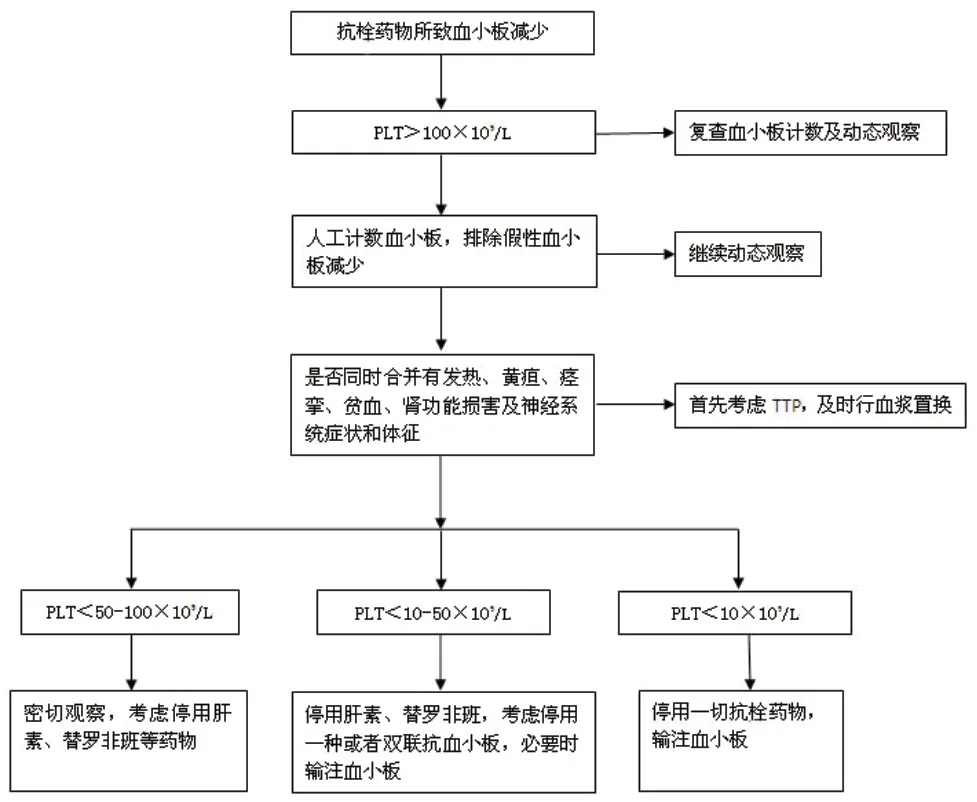

综上所述,抗栓药物诱导的血小板减少症,是一种临床病理综合征,诊断需结合患者临床表现及相关血清学检测(图1)。当发生血小板减少症时,根据血小板计数和临床表现迅速判断患者是否能继续给予抗血小板药物治疗,同时积极给予升高血小板药物治疗,密切观察血小板计数及其变化,而当患者同时合并出血、血栓等情况时,应同时密切监测D-D、PT、FDPA-PTT等指标。

表1 三类抗栓药物引起的血小板减少症鉴别要点

图1 抗栓药物诱导的血小板减少处理思路图