雷峰塔白蛇传故事源流探析

齐 静

雷峰塔白蛇传的故事因其流传广泛、妇孺皆知而被列入中国民间四大传说之一。在中国古代文学史上,雷峰塔白蛇传的形成经历了一个漫长的积累和演化的过程,其源头以往学者持有多种不同的见解,多数学者是把冯梦龙的《白娘子永镇雷峰塔》作为雷峰塔白蛇传故事的开端的,如胡士莹的《〈白蛇传〉故事的发展——从话本〈白娘子永镇雷峰塔〉谈起》,戴不凡在其《试论〈白蛇传〉故事》一文中否认了唐传奇《白蛇传》(又名《李黄》)与雷峰塔白蛇传的联系后,认为“明末出版的《警世通言》所收的《白娘子永镇雷峰塔》,是流传于世的最早一篇《白蛇传》。”①戴不凡:《试论〈白蛇传〉故事》,陶玮主编《名家谈白蛇传》,北京:文化艺术出版社,2006年,第3页。亦有把宋话本《西湖三塔记》作为白娘子和许仙故事的雏形,如陈毅勤的《〈从细化三塔记〉到〈白蛇传〉》;也有把源头上溯到唐传奇《李黄》甚至更久远的魏晋志怪小说的。若把雷峰塔白蛇传分解为蛇的故事——白蛇化成美女与男子婚恋的故事——白蛇化成美女与男子婚恋被镇雷峰塔的故事,其实不难发现雷峰塔白蛇传故事的发展历程。

一、中国的精怪文化与蛇文化——雷峰塔白蛇传的远源

在中国博大精深的传统文化中,精怪文化是一道根脉深远,绵延流长,异彩纷呈的独特风景。古人相信万物有灵,大自然中的日月星辰、云霞虹霓、飞鸟虫鱼、山川草木及各种人造器物皆能通灵变化,参与到人们的日常生活中,或带来灾祸,或带来福泽。他们真诚的相信动植物甚至一些原本无生命的器物年深日久皆能幻化成形,为妖为怪。《搜神记》所记《子路》篇中,孔子感慨:“吾闻物老则群精依之,……夫六畜之物,及龟蛇鱼鳖草木之属,神皆能为妖怪,故谓之五酉。五行之方,皆有其物,酉者老也,故物老则为怪矣。”②(东晋)干宝:《搜神记》,北京:北京燕山出版社,2007年,第386页。《论衡·订鬼》说:“物之老者,其精为人,亦有未老,性能变化,象人之形。”①(东汉)王充:《论衡》,上海:上海人民出版社,1974年,第343页。《抱朴子·登陟篇》云:“万物之老者,其精悉能假托人形,以炫惑人目。”②(东晋)葛洪:《四库家藏抱朴子》,济南:山东画报出版社,2004年,第123页。《艺文类聚》卷八十八引郭璞《玄中记》云:“百岁之树,其汁赤如血;千岁之树,精为青羊;万岁之树,精为青牛。”在民间,精怪传说总是层出迭现,历久弥新,这些传说在不同的历史时期,以多种多样的面目渗入中国文化中,“中国人的文化体系,没有哪个领域是不曾有过精怪介入的,中国人的文化体系,没有哪个领域是不曾有过精怪的踪迹的。”③刘仲宇:《中国精怪文化》,上海:上海人民出版社,1997年,第2页。遂文人学士也从中取才,“或当成借题发挥以示劝惩的手段,或假借妄言忘说以作讽刺时弊的掩护。”

在中国的民间传说和古代小说戏曲之中,世俗男女与化成人形的精怪婚恋的故事屡见不鲜,源远流长,这类故事成为中国文学中的一朵奇葩,焕发出独特的魅力。在上古神话中,就有了异物与人婚恋的事情,据《后汉书·南蛮传》、晋干宝《搜神记》等书记载远古帝喾高辛氏把小女儿嫁给了五色犬盘瓠,并生有六男六女④《汉魏六朝笔记小说大观》,上海:上海古籍出版社,2000年,第381页。;在魏晋志怪小说中,物老为怪,幻形为人与凡人婚恋的故事大量出现,如《搜神记》之《猪臂金铃》篇,猪化成的美女与王生相会相恋,《幽明录》中有南北朝刘宋永兴县吏钟道与老水獭化成的美女相会的故事;传为曹丕所作的《列异传》记有彭城男子为鲤鱼精所迷惑的故事。从收录了先秦两汉至北宋初年期间的野史、笔记、传奇等作品的《太平广记》中,足以反映古人观念中万物皆可化人的思想,有器物化人,如卷230《陈仲躬》古镜化美人,卷368《居延部落主》粮袋化伶人;有草木化人,如卷416《京洛士人》槐树化神人,卷417《光化寺客》百合化美人;有畜兽类化人,如卷433《崔韬》虎化女子,卷442《山中孝子》狸化媪、翁,乌鸡为儿;有水族类化人,如卷425《陆社儿》蛟龙化女子,卷469《萧腾》龟化丈夫;有禽鸟类化人,如卷460《徐奭》白鹤化美人,卷461《卫镐》乌鸡化妇人、群儿;有昆虫类化人,如卷474《卢汾》蚁、蝼蛄、蚯蚓化女子,卷477《张景》蛴螬化美男。在人与异类相恋时,鱼、龟、鼍、老虎、狐狸、猿猴、草、荷花、百合等化成的美女成为故事的主角。唐传奇情节一波三折、心理描写细腻生动、细节刻画立体形象,把人与化成人形的妖怪婚恋的故事在艺术上推向一个新的高度。具有绝世之姿容不再是这些妖怪的唯一特征,在性情、学问、才干上也向真正的人靠拢,甚至有些妖怪才华远远超过凡人。《任氏传》塑造了美丽多情的狐女形象,任氏不仅具有人世所无的妍姿美质,还忠于爱情,富有牺牲精神。《传奇·姚坤》的狐女夭桃,姿容艳丽且精于篇什书札;《传奇·孙恪》中猿女袁氏美丽富有、贤良淑德、法术高强、具有不屈不挠的抗争精神。此类题材的故事历经宋元明清而不衰。万物皆可成精,蛇自然也能成精;其他精怪能与人婚恋,蛇精自然也是可以如此,因此,白蛇化成美女与许仙发生的情爱故事,正是基于中国如此之丰厚的精怪文化,基于“人与异物幻形的精怪婚恋”的文学传统而产生的。而中国独特的蛇文化,又是促成人蛇婚恋故事不断发生发展的强大的原动力。

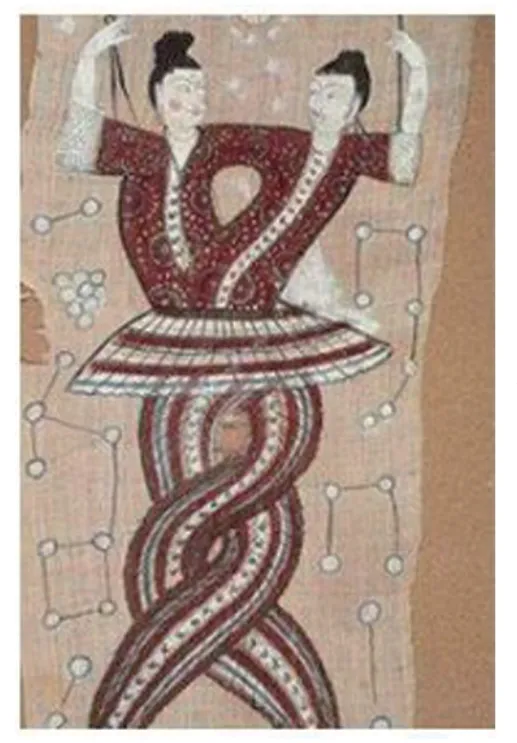

蛇,是中国文化中最有灵性的神物,人们对自然界的蛇类更是另眼看待。人们对蛇的态度可谓是又怕又敬。原始社会,在人们构木为巢之前,人们生活于丛林草莽之间,河泽江湖之畔,或露宿于旷野或蛰居于洞穴,而蛇的种类繁多,分布广阔,人们在艰难危险的生存中不可避免会接触到蛇。蛇身狭长、色泽奇特、浑身被鳞、头颈高翘、躯尾摆动、无足而行、蜿蜒游动、骤然而出、骤然而遁,吞食时头颅硕大,有致命毒液,其狰狞之状足以使人产生畏惧之心。据《说文解字》可知上古时期,人们见面时的问候语竟然是“没有蛇吧”:“它,虫也,从虫而长,象冤屈垂尾形,上古草居患它,相问:无它乎?”①(东汉)许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第285页。汉焦赣在《易林》中,提到蛇对人类造成的伤害及人们对蛇的恐惧:“馗蝮所聚,难以居处;毒鳌痛甚,疮不可愈”,“履蛇蹑虺,与鬼相视。惊哭失气,如骑虎尾。”②《诸子集成补编》,成都:四川人民出版社,1997年,第520页、第654页。蛇冬季进入休眠期,春暖花开时苏醒,僵而不死,加上蛇能蜕皮重生,繁殖能力强;蛇的出现往往会伴随着某些相关现象的出现,如蛇出洞,很可能会下雨,洪水前后会有蛇成群出现。所以蛇似乎又有一种神秘的力量,使人们对它敬畏崇拜。人们认为蛇是有灵性的动物,甚至是神。在世界各民族中普遍存在着一种对蛇的崇拜,许多远古氏族都以蛇为图腾或部族标志。在中国传统的民族文化中,崇蛇现象一直存在。我国的创世之神女娲和伏羲就是人首蛇身。《楚辞·天问》曰:“女娲有体、孰制匠之?”③郭竹平注释:《楚辞》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第98页。《楚辞章句》解释说:“传言女娲人头蛇身,一日七十七化,其体如此,谁所制匠而图之乎?”④(东汉)王逸校注:《楚辞章句》,长沙:岳麓书社,1989年,第100页。王延寿在《鲁灵光殿赋》中说:“女娲蛇躯,伏羲鳞身”。⑤张启成、徐达主编:《汉赋今译》,贵阳:贵州人民出版社,2001年,第376页。《艺文类聚》卷十一引《帝王世纪》:“太昊帝庖牺氏,风姓也,蛇身人首。”又曰:“女娲氏,亦风姓也,作笙簧,亦蛇身人首。”⑥(唐)欧阳询:《艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,1965年,第208页。汉代盛行的石刻画像,常有人首蛇身的伏羲、女娲出现(图一、图二)。各地出土的文物中,经常见到人首蛇身的伏羲和女娲尾部交缠在一起的画像,河南南阳、四川、山东、江苏、安徽、陕西等地均有发现。如山东嘉祥武梁祠汉代石刻中,女娲梳髻执规,伏羲戴冠执矩,尾部交缠在一起。20世纪60年代,在阿斯塔那哈拉和卓古墓群中,出土了唐代多幅伏羲女娲唐绢帛画,这些画仅仅在色彩、人物造型上略有不同,其余则为图像的共同特征,如二人同是上为人身,下为蛇尾,伏羲和女娲抱在一起,四目相交,下身为蛇形相互缠绕,(图三)。

图一 伏羲女娲像

图二 出土汉石画像拓本

图三 唐代绢画伏羲女娲像

根据相关史料记载,华夏民族,炎黄子孙的始祖黄帝轩辕氏也是人首蛇身,共工、蚩尤等也为人身蛇尾。《山海经》中记载了很多人首蛇身的神、操蛇的巫觋、各种各样怪异的蛇及以蛇命名的山名和地名,蛇的影子几乎贯穿了《山海经》一书的始终。早在距今约5000 ~7000年中国新石器时代,在人们的生活所用的器皿上就出现了蛇的图像,如大汶口出土的印纹陶上就有蛇纹,属于仰韶文化庙底沟类型的甘肃省西坪遗址出土的一件彩陶瓶上有人首蛇身的图像,临洮冯家坪遗址出土的双连杯上有两个相互对称的人首蛇身像。龙是古代传说中的神异动物,是中华民族共同敬奉的、延续时间最长的图腾神,凝聚与积淀了中华民族独特的蛇文化。古人认为龙蛇是可以和互相转化的,或者认为,蛇就是龙,龙就是蛇,王充在《论衡》里说:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。”①(东汉)王充:《论衡》,长沙:岳麓书社,1991年,第262页。郑玄云:“龙,虫(蛇)之生于渊,行于无形,游于天者也。属天。蛇,龙之类也,或曰:龙无角者曰蛇。”②(南朝宋)范晔著,李贤等编:《后汉书》(下册),北京:中华书局,2005年,第2274页。《述异记》曰:“水虺百年化蛟,蛟千年化为龙。”③《笔记小说大观》四十一编(第10册),台北:新兴书局有限公司,1986年02月。闻一多认为“龙”是以蛇身为主,并且“接受了兽类的脚、马的毛、鬣和尾、鹿的角、狗的爪、鱼的鳞和须”④闻一多:《神话与诗》,上海:上海世纪出版集团,2006年,第20、13页。而成的。“从龙的形状和特征来看,它与蛇最相类似;大概古人就是以蛇为蓝本,依照蛇的形状和特征,再附加某些想象而塑造出来的。”⑤李涎:《龙崇拜的起源》,《云南学术研究》1963年第9期。这些反映了在古人的意识里,蛇既强大,又神秘,并且拥有非常顽强的生命力和极其旺盛的生殖力,是永恒生命的象征。古代还非常盛行感生神话,《诗经》中的《商颂·玄鸟》《大雅·生民》叙说商的始祖契是由其母简狄吞食燕卵而生,周部族的始祖弃,是其母姜?因踩了巨人脚印而受孕。而传说中的伏羲、炎帝、黄帝、尧等都是其母感蛇而生。到了后世,帝王将相用感蛇(龙)而生的神话证明自己是天命所归,从而建立自己至高无上的权威。《史记卷八·高祖本纪第八》说刘邦乃是其母感蛇而生:“父曰太公,母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。”⑥(西汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局二十四史标点本,2005年,第88页。在中国人心目中,蛇是灵异神奇的,所以生发出种种与蛇相关的故事。唐朝的郭子仪、清代的曾国藩,据说在其出生时,他们的祖父都曾梦见过大蟒蛇,所以他们能位极人臣,飞黄腾达。先秦两汉时期,人们认为蛇能感应祸福,向人们传达祥瑞和灾异,《山海经·北山经》载:“又北百八十里,曰浑夕之山,……有蛇一首两身,名曰肥遗,见则其国大旱”。《史记·卷四十二·郑世家第十二》:

十四年,故郑亡厉公突在栎者使人诱劫郑大夫甫假,要以求入。假曰:“舍我,我为君杀郑子而入君。”厉公与盟,乃舍之。六月甲子,假杀郑子及其二子而迎厉公突,突自栎复入即位。初,内蛇与外蛇於郑南门中,内蛇死。居六年,厉公果复入。⑦(西汉)司马迁:《史记》,北京:中华书局二十四史标点本,2005年,第448页。

《后汉书·志第十七·五行五》:

熹平元年四月甲午,青蛇见御坐上。是时,灵帝委任宦者,王室微弱。⑧(东汉)班固:《后汉书》,北京:中华书局二十四史标点本,2005年,第862页。

蛇文化伴随着中华文化而诞生和存在。蛇在人们心目中占有重要地位,所以产生了许多有关蛇的神话传说,在这些传说中,凸显出来的蛇的兽性和神性反映了人们既畏蛇又崇蛇的复杂心理。在后来的民间传说和文学作品中,在蛇的兽性和神性的基础上,人们又慢慢赋予了蛇更多的人性。

二、魏晋到唐宋的蛇故事及人蛇之恋——雷峰塔白蛇传的近流

随着中国古代传统的“物老而成精怪”文化观念的日益成熟和人们对蛇的情感越加复杂,与蛇相关的故事自魏晋以来层出不穷。魏晋南北朝时期的志怪小说《搜神记》记载有31则完整的与蛇相关的故事,这些故事反映了人们对蛇的认识和不同态度。这些故事中,有的蛇吃人、对人的生命和健康构成威胁,反映了人们对蛇的恐惧及厌恶。《李寄斩蛇》篇中的蛇“长七八丈,十余围”,不仅外形狰狞恐怖,且残忍、贪婪无厌,人们祭之以牛羊尚不满足,还要吃十二三岁的女童,若不是李寄勇敢机智,坚强无畏,不知还有多少女孩要葬于蛇腹之中。当然这则故事里面中的蛇已经被涂抹了神异的色彩——它会托梦给人。其实《搜神记》中的蛇大多已经被神化,如蛇的出现往往会预示某种吉凶祸福,如武昌大蛇居神祠空树中,预示国家将出现叛逆兵乱(《搜神记·神祠空树》),此为凶兆;冯绲发现绶笥中“有二赤蛇,可长二尺,分南北走”,预示着冯绲三年后能因战功而青云直上(《搜神记·冯绲绶笥》),此为吉兆。蛇能报恩亦能报仇,蛇衔明珠以报隋侯救命之恩(《搜神记·卷二十·隋侯之珠》①汪绍楹校注:《搜神记》,北京:中华书局,1979年,第238页。);无辜被杀,三年后,等到仇人,使之丧命,“我昔昏醉,汝无状杀我,我昔醉,不识汝面,故三年不相知,今日来就死”(《搜神记·卷二十·陈甲猎杀大蛇》)。“以德报德,以怨报怨”,蛇不仅具有了超能力的神性,还具有与人类相同的价值取向,蛇已经被初步人性化了。

这时的蛇不仅被赋予了人的情感还被赋予了人的形体,蛇化成人与人产生种种牵绊,《搜神记》中有蛇女让男子怀孕的奇异之事,也有蛇精魅惑女子的故事,如《寿光侯》篇,女子为蛇精所魅生病②汪绍楹校注:《搜神记》,北京:中华书局,1979年,第20页。;《续搜神记》的《太元士人》(《太平广记》卷)四百五十六篇)讲的是蛇化成男子娶人间女子的故事;《列异传》的《楚王英女》篇(《太平广记》卷第四百五十六》)中楚王的小女儿被蛇精所魅惑而得病。③(北宋)李窻:《太平广记》北京:中华书局,1961年,第3729、3726页。后世所有有关人和蛇相关的故事,都可以从魏晋南北朝志怪小说中找到发端。

魏晋南北朝时期人蛇婚恋的故事多是蛇化为男子魅惑人间女子,达到交合的目的,这里的蛇具备了多种幻化功能,己具人的形态,但他们作为人的样子并没有在文中描述,基本还是以蛇本来的面目出现的。这些蛇精给他们所迷惑的女子带来的是灾难。《寿光侯》篇女子被蛇迷惑生病;《太元士人》篇中的女子是惊惧涕泣无力解脱;《楚王英女》中的楚王小女病卧在床。这些蛇精,是淫邪的,恐怖的,最后一般会受到严厉的惩罚,如《寿光侯》篇蛇精被寿光侯劾死,《楚王英女》中蛇精为鲁国得到仙符的少千所杀。被蛇精所惑的女子的则惊惧交加,或被蛊惑失去本性。故事中所反映在人们意识里面认为蛇性多淫、能给人带来灾祸。

唐传奇中人蛇婚恋故事有六个:分别是《老蛟》(《太平广记》卷第四百二十五)、《朱觐》(《太平广记》卷第四百五十六)、《薛重》(《太平广记》卷第四百五十七)、《李黄(含〈李琯〉)》(太平广记》卷第四百五十八)、《王真妻》(《太平广记》卷第四百五十六)),其中《老蛟》、《朱觐》、《薛重》、《王真妻》延续了蛇化为男子迷惑俗世女子故事的模式:化作男子,潜入民宅,蛊惑尘世女子,进行奸淫。事情败露后被杀或逃逸。如唐薛用弱《集异记》中《朱觐》篇:

朱觐者,陈、蔡游侠之士也。旅游于汝南,栖逆旅。时主人邓全宾家有女姿容端丽,常为鬼魅之幻惑,凡所医疗,莫能愈之。觐时过友人饮,夜艾方归,乃憩歇于庭。至二更,见一人着白衣,衣甚鲜洁,而入全宾女房中。逡巡,闻房内语笑甚欢。不成寝,执弓矢于黑处,以伺其出。候至鸡鸣,见女送一少年而出,觐射之,既中而走,觐复射之,而失其迹。晓乃闻之全宾,遂与觐寻血迹,出宅可五里以来,其迹入一大枯树孔中。令人伐之,果见一蛇,雪色,长丈余,身带二箭而死。女子自此如故,全宾遂以女妻觐。④(唐)薛用若:《集异记》,见于《集异记·博异志》,北京:中华书局,1980年,第78页。

故事中白蛇变成少年,迷惑邓全宾的女儿,虽未对人类造成伤害,但还是被朱觐射杀。在唐传奇中,不仅延续了蛇幻化为男子的故事,蛇化女子与人交接的故事也开始出现。成书于中唐的《博异志》中的《李黄》①(唐)谷神子:《博异记》,见于《集异记·博异志》,北京:中华书局,1980年,第47页。篇,讲元和二年,书生李黄在长安东市遇一白衣寡妇,容貌甚美,自称姓袁,李黄被其所惑,拿出钱财帮她偿还债务,后随至袁女家,由一老年青衣女郎撮合,与袁女同居三日。第四日归家,仆人从他身上闻到一股蛇腥味,当天李黄即感头疼身重,病沉卧床,被子下身子渐渐销蚀化为浓水,最后只剩下一颗头。家人寻至袁女处,只有一座空园和皂荚树,据当地人说:树中常见一条巨大的白蛇盘绕其中。附其后的《李琯》篇,叙唐元和年间,凤翔节度使李听之侄李琯,在长安路遇两个白衣美女,受其吸引,随二女同行,一路上不断闻到一种异香。至女家,与一位十六七岁的极美少女同宿,第二天回家即脑裂而死。家人访至女家,只见枯槐中有大蛇蟠曲的痕迹,遂砍倒大树,大蛇已遁,尚有小白蛇数条,遂杀之。在这两则故事里面,对蛇化成的美女有较为细致的描绘,如李黄所见蛇女是“白衣之姝,绰约有绝代之色”,“素裙粲然,凝质皎若,辞气闲雅,神仙不殊”;李琯看的蛇女是“姿容婉媚”“姿艳若神仙”。蛇化女子相比前面蛇化男子,魅惑人的手段更具技巧性和社会性,不似蛇男直接以其妖性和兽性与女子交接,被迷惑的女子多是迷失本性,丧失了自由意识的,有的在清醒之后根本不知道发生了什么。而在《李黄》和《李琯》两个故事中,蛇女均先以色相诱人,后以言语挑逗,《李黄》篇中蛇女还让李黄代为买服饰和偿还债务,以创造与之接近的机会,自始至终李黄和李琯都是艳羡着对方的美色,主动与之搭讪和接近,在整个事件中是有自主意识的行为主体,他们的行为是由他们内心的色欲所驱使,而不是蛇精的迷幻之术所致。他们很快就受到了来自蛇女的毒害,在与蛇女短暂的交往后即生病且不可逆转地死去。蛇化美女之毒远甚于蛇化男子,其超凡出尘的容颜与恶毒残忍的内心造成鲜明的反差,这种反差或许会使那些一味渔色的男子在面对漂亮女子时会有所疑虑。唐代社会士人放诞风流,《李黄》和《李琯》既是对这种现象的反映,又是对这种社会习气的反拨。《李黄》篇已经具备了后世白蛇传中的几个要素:白蛇幻化的美女寡妇、使女和穿青衣的老妪的牵针引线、白蛇化成的美女主动向世间男子靠近。

宋代人蛇婚恋的故事中,蛇化女类型的故事较之前有所增多,《夷坚志》是南宋时期洪迈搜集整理编选的志怪小说集,保存了当时民间流传的奇谈怪闻,蛇化男、化女类型的故事都有,值得注意的是,人蛇婚恋故事出现了新的元素,这些元素也出现在后世雷峰塔白蛇传中,如《孙知县妻》《济南王生》《衡州司户妻》、《历阳丽人》《钱炎书生》《姜五郎二女子》②(南宋)洪迈:《夷坚志》,北京:中华书局,1981年,第1062-1063,547-548,1288、1755、1753-1754、1422-1423页。六则人与蛇女婚恋的故事,这几则故事里面蛇女与凡男的交往已经把尘世间普通男女的悲欢离合融汇其中,蛇女与男子的结合不再是为了满足肉欲和祸害人,除了芮不疑和钱炎日渐消瘦外,其他人都安然无恙,孙知县死是因为自身对蛇的恐惧,他的蛇妻对他并无伤害,甚至在一块生活了十年也无异常,可以设想,若无孙知县偷窥妻子洗澡,他们完全可以像普通夫妻那样相伴一生。这些蛇女都对人有了情感,甚至生儿育女,没有任何异常,有的还善于处理人际关系、谈吐不凡,有的多才多艺与所交书生若相知者,在她们身上已经有了人性的光芒。而她们被发现是蛇后,也没有凶相毕露,吃人或者害人,有的依然故我,有的自行离(死)去,有的被术士所杀。这些故事中的男性在不知对方蛇的情况下,与之欢好如世间夫妻或情侣,而一旦怀疑或知道女方为蛇后,处理方式则各不相同,孙知县惊惧不已,但并未对蛇妻采取任何措施;司户能遵守妻子的遗嘱,不让开棺验尸;芮不疑是其父母请道士杀死蟒蛇;书生钱炎虽害怕,但也没有要把对方置于死地;姜五郎二女子中的进奴之死,则主要是狐女与蛇女为争取姜五郎,相互构陷的结果。他们都不是知道对方为异类后必欲置之死地而后快的无情男子,当然他们似乎有了些脉脉温情,但相对于故事中的蛇女而言,这点温情是不够的。尽管如此,我们却可以发现这些蛇女与雷峰塔故事中的白娘子何其相似:美丽贤淑、温柔深情,和自己钟爱的男子和谐生活,没有任何祸害他人的想法和迹象,他们主动追求世间男子的情爱,却遭遇不幸让人同情怜惜。

宋代凡男蛇女婚恋故事中,虽则出现了新的元素,但蛇女魅惑人伤害人的故事仍然存在,《西湖三塔记》①(明)洪螰:《清平山堂话本》,南京:江苏古籍出版社,1990年,第13页。是其中最为有名的一篇,因为人们一向把白娘子被压雷峰塔的故事溯源于此。《西湖三塔记》,明代晁?《宝文堂书目》有录,明代嘉靖年间洪螰的《清平山堂话本》收录全文,清人钱曾《也是园书目》把它归于“宋人词话”类。小说讲述宋孝宗年间,临安府青年奚宣赞,于清明节到西湖独自闲玩,遇到了一个迷路的身穿缟素衣服的女孩白卯奴扯住他不放,宣赞好心将女孩收留带回家。后一个皂衣婆婆来寻找女孩并邀请宣赞至其家以表感谢,被女孩的母亲白衣妇人强留在家中做了夫妻。白衣妇人喜新厌旧,有了新人后就要割取旧人的心肝下酒,半个多月以后,欲杀已是面黄肌瘦奚宣赞。后在白卯奴的帮助下安全逃回家。又一年清明时节,奚宣赞复被捉回,白卯奴再次救了宣赞。宣赞的叔叔奚真人让宣赞吃符水吐了妖涎,烧符作法使婆子、卯奴、白衣妇人显出了原形。奚真人将他们的原形獭、乌鸡、白蛇盛在铁罐里,用符封住,放在湖中心,并建三个石塔镇于其上。故事中的白蛇显然和此前及以后祸害人间男子的蛇精有过之而无不及,它不仅不断地寻找清秀漂亮的青年男子供其淫乐,还喜新厌旧,吃掉它玩弄的男子以满足自己的口腹之欲,真是狠毒险诈至极。倒是供它驱使的乌鸡精,被赋予了人的情感:知恩图报、同情弱小,两次为奚宣赞解除危难,可惜也被压于石塔之下。

如果说《西湖三塔记》宣扬的是妖精害人,人妖不可共处②戴不凡:《试论〈白蛇传〉故事》,陶玮编《名家谈白蛇传》,北京:文化艺术出版社,2006年,第3页。,对妖怪要不遗余力的打击迫害,使其永无翻身之日,这显然与后世白娘子被镇雷峰塔的故事主旨大相异趣,但它确实与之有许多相似之处,它第一次将白蛇故事与西湖、塔联系在一起,且白蛇幻化的白衣妇人、男主人公奚宣赞、清明时节的杭州西湖、人妖几度遇合、白蛇被镇在塔的下面都与后世雷峰塔白蛇传中的人物白娘子、许仙(宣),地点杭州西湖,一波三折的故事情节、白娘子被镇雷峰塔非常相似。《西湖三塔记》所肯定的,反过来被雷峰塔白蛇传拿来作为要否定的一方,构成了与白娘子为幸福而不断抗争的主要矛盾。傅惜华说“这个‘灵怪’故事,恐怕是宋代杭州的民间传说,后来的许宣和白娘子的雷峰塔《白蛇传》的故事,是很可能从这《西湖三塔》的传说发展演变而成的罢?”③傅惜华:《宋元话本集·导言》,上海:四联出版社,1955年,第26页。

如果说中国传统的精怪文化和蛇文化是白蛇传生长的土壤,魏晋以来笔记小说中人蛇婚恋的故事则是为白蛇传洒下的种子,唐传奇中的《李黄》标志着这颗种下的种子已经发芽,《西湖三塔记》已是细嫩的幼苗。当然发芽的幼苗要长成参天大树,除了仍然需要土壤提供给养外,还需阳光的照耀、雨露的滋润。后世人们根据自己的情感喜好不断地为白蛇传增添新的内容,输送着新鲜血液,白蛇传故事日渐丰满。

三、从明代话本到清代戏曲——雷峰塔白蛇传故事的发展与定型

明末冯梦龙的话本小说《白娘子永镇雷峰塔》已经具备雷峰塔白蛇传的基本框架,被公认为是雷峰塔白蛇传的定型之作。故事讲清明时节许宣追荐祖宗在西湖遇雨,与白娘子青青主婢相遇,和她们同船共渡,并把雨伞借给了白娘子。第二天许仙去取伞时白娘子主动说亲赠银。但白娘子所赠之银乃邵太尉失窃的银两,许宣姐夫出首了许宣,许宣被判发配苏州,寄居王主人家。白娘子寻至苏州,通过王主人夫妇的说合,二人成亲。半年后,许宣在游玩途中遇一道士,道士交付灵符助许宣降妖,却被白娘子识破,白娘子当众捉弄道士报复,夫妇和好。然而不久许宣又因穿白娘子偷来的衣饰被拘拿,再次被发配至镇江。在李员外的生药店中做伙计。白娘偷偷跟随至镇江,再次和许宣和好。李员外借庆贺生日之名对白娘子欲图谋不轨,却被白娘子的原形惊吓,白娘子劝说许宣自立门户开生药铺。其后,法海识破白氏为妖怪并留许宣在金山寺,白娘子不敢与法海对抗,落水逃走。许宣遇赦回到杭州,而白娘子之前已经到了他姐姐家。许宣恳求白娘子离去,却被白娘子恐吓。法海付与许宣钵盂罩住白娘子,法海将白娘子主婢收于钵盂内,后由许宣化缘砌塔镇压。

话本中白娘子对丈夫真心相待,赠银和赠衣服是善意的举动却让许宣吃了两次官司。她努力想做一个好妻子,却几次三番遭到别人的离间与破坏。许宣的动摇和怀疑让她不满,威胁许宣:“我如今实对你说,若听我言语喜喜欢欢,万事皆休;若生外心,教你满城皆为血水,人人手攀洪浪,脚踏浑波,皆死于非命。”①(明)冯梦龙编著:《白娘子永镇雷峰塔》,见《警志通言》,上海:上海古籍出版社,1992年,第460页。尽管许宣自私、胆小、薄幸,但实际上白娘子从未将威胁付诸行动,后来的《雷峰塔传奇》里面水漫金山的经典情节可能就由此而来。白娘子在话本中虽然还带有妖性,但在人不犯我的情况下,她是专情的(一路追寻许宣),善良的(向法海替青青求情)。

雷峰塔白蛇传在明代天启、崇祯年间已经被改编成戏曲,与冯梦龙几乎同时的陈六龙编撰了《雷峰记》传奇,但因其“以为小剧,则可;若全本,则呼应全无,何以令观者着意?且其词亦欲效颦华赡,而疏处尚多。”②(明)祁彪佳:《远山堂曲品》,见《中国古典戏曲论著集成》,北京:戏剧出版社,1982年,第104页。所以演出不广,剧本并未流传下来,因而未能得知其剧本内容。现在能看到的最早的戏曲刊本是于乾隆三年(1738)刊刻的黄图糮编撰的《雷峰塔》传奇,全剧三十二出,分别为:慈音、荐灵、舟遇、榜缉、许嫁、赃现、庭讯、邪祟、回湖、彰报、忏悔、话别、插标、劝合、求利、吞符、惊失、浴佛、被获、妖遁、改配、药赋、色迷、现形、掩恶、棒喝、赦回、捉蛇、法勤、埋蛇、募缘、塔圆③王国平主编:《西湖文献集成第15册雷峰塔专辑》,杭州:杭州出版社,2004年,第31页。转引自李斌《“白蛇传”的现代诠释》,苏州大学博士学位论文,2010年。。黄本《雷峰塔》传奇是对冯梦龙话本的继承与发展,在人物和情节上既有与话本相同之处,但是也增添了很多情节,人物形象也有突破,最重要的一点,他把故事的主要矛盾由之前白蛇和许宣之间的矛盾转变成白蛇、许宣和法海之间的矛盾。他把白娘子与许宣的今世婚恋写成是因为前世的宿缘使然,在这个角度上肯定了白娘子对许宣的情感。白娘子对许宣的选择是慎重的,一旦认定了人,情感就变得热烈而坚贞。尽管许宣在游方道士、姐夫和法海的怂恿下几次三番地背叛了她,但她对许宣始终一往情深。不仅白娘子人情味大大增加,许宣对白娘子也有了一定的感情,是一个动摇于世俗偏见与爱情之间的真实人物。

因为黄本《雷峰塔》传奇把白娘子与许宣的遇合视为是因果报应使然,其目的并不是歌颂男女的婚恋自由和白娘子的抗争精神,所以主旨立意不高。尽管他对白娘子有一定程度的同情,但始终认为白娘子是个妖怪,新增加的情节如白娘子收服青鱼怪、西湖水族,成为西湖主及“回湖”“彰报”等,刻意渲染了白娘子的妖性和残忍,青鱼怪化成的青儿性格也不甚鲜明。基于此,黄本在演出的过程中并不能满足观众的要求,故民间艺人根据观众的爱憎情感和演出经验不断对黄本《雷峰塔》传奇进行增删和润饰,因此在梨园中广泛流传着的不是黄本,而是经过伶工改编的各种抄本,其中尤其以陈嘉言父女的演出本最为流行,该演出本有三十八出,分别为:开宗、佛示、忆亲、降凡、收青、借伞、盗库、捕银、赠银、露赃、出首、发配、店媾、开店、行香、逐道、端阳、求草、救宣、窃巾、告游、被获、审问、投何、赚淫、化香、水斗、断桥、指腹、付钵、合钵、画真、接引、精会、奏朝、祭塔、做亲、佛圆。①中国艺术研究院戏曲研究所资料室藏三十八出《雷峰塔》梨园旧抄本。转引自李斌《“白蛇传”的现代诠释》,苏州大学博士学位论文,2010年。这个演出本改变了黄本中的一些粗疏的情节,使事情的发生和进展都更为合理,增加的“端阳”“盗草”“水斗”“断桥”“指腹”“祭塔”等情节,在其后的戏曲、小说及其他民间艺术形式中一直被保留,成为雷峰塔白蛇传的经典环节。乾隆三十六年(1771)署帕云词逸改本,海棠巢客点校,水竹居刻本的《雷峰塔传奇》可能就是作者方成培以此为创作蓝本的。方本和抄本一样删去了体现白蛇妖性的很多情节,如黄本中盗银和其惩罚渔民的情节,把蛇妖缠人的故事变成了一个女人追求爱情的故事,细致刻画了白娘子对许宣的真挚情感。在风光旖旎的西湖,白娘子见到许宣,由邂逅而交往,两心相许,私结良缘;白娘子赠库银致许宣获罪,罚配苏州,白娘子追访相随,释惑解疑,与许宣成婚;端午节,白娘子盛情难却勉力饮下雄黄酒,现形惊死许宣,又舍生忘死求来仙草把许宣救活;白娘子用水族偷来的宝巾为许宣装扮,致许宣再次获罪,发配镇江,白娘子复又赶去,与许宣重归于好;白娘子为争许宣水漫金山惨遭失败,断桥重逢,白娘子柔肠寸断,但对许宣爱仍胜于恨;白娘子被法海镇于塔下,对自己的一往情深却无怨无悔。许宣和白娘子之间恩爱亲密的夫妻关系也有体现,如两人月夜谈心、情意绵绵,然而随着事故的接连发生,许宣对白娘子也渐生疑虑,最终在法海的蛊惑之下,同意他来降妖伏魔。许宣在情与惧之间摇摆斗争,对白娘子的感情最终还是败给了对白娘子的恐惧。在这里白娘子更具不屈不挠的抗争精神,在冯氏话本及黄本中,白娘子去金山寺寻找许宣,看到法海都是吓得惊慌失措,不战而逃,方本则写为白娘子为了夺回许宣,与法海展开了激烈的搏斗,甚至水淹金山寺。白娘子被压在雷峰塔下,十六年后,儿子许士麟登塔祭母,母子相见的场面更是把故事推向了新的高潮。方本中不仅白娘子温柔善良、貌美情深获得观众的怜爱,青蛇化成的青儿也忠勇直率、侠肝义胆,她与白娘子情同姐妹,患难相扶,安乐与共,披肝沥胆,义无反顾,她帮助白素贞与许仙结合,对许仙的自私与软弱,她敢于批评、指责;对法海的挑拨、陷害,她敢于挺身反抗与斗争,是白娘子的好姐妹和得力助手。从方本始青儿成为白蛇传中举足轻重的角色,很难再与白娘子剥离。伴随着立意和故事情节的改变,法海也由正义收妖的得道高僧变成了蓄意破坏人家恩爱夫妻的虚伪冷酷的恶魔。

从黄本、梨园抄本到方本都把白娘子和许宣的今生婚姻的聚散归因于生死轮回,因果报应,由天而定的“夙缘”,但方本却遵从现实和人物性格发展的逻辑,使作品的情节全部符合人的理智和情感的发展,从而使“夙缘”说成了一个空空的外壳。

方本《雷峰塔传奇》集中国历史上白蛇故事之大成,从内容到形式都对过往口头和文字版的白蛇故事进行了合情合理的富有创造性的加工和改造,使它达到较高的思想水平和艺术水平,使雷峰塔白蛇传获得了更为广泛的传播,代表了白蛇传故事的高度成熟,是白蛇传故事的定型之作。在方本中雷峰塔白蛇传的经典核心情节已经全部完成,我们所熟知的“游湖借伞”“盗灵芝仙草”“水漫金山”“断桥相遇”“状元祭塔”一直存在于以后的各种版本、各地传说的白蛇传故事中。方本之后的白蛇传故事如陈遇乾的弹词《义妖传》、玉花堂主人的《雷峰塔奇传》《雷峰宝卷》等基本都未能超越方本的思想内容与艺术成就。

除小说和戏曲传奇外,在民间说唱领域,如马头调、八角鼓、鼓子曲、鼓词、子弟书、小曲、宝卷、滩簧等中均有关于白蛇传的剧目、曲目。②童李君:《鲁迅与弹词》,《鲁迅研究月刊》2008年第9期。在明代就有“陶真”《雷峰塔》:“杭州男女瞽者,多学琵琶,唱古今小说、平话,以觅衣食,谓之‘陶真’,大抵说宋时事,盖汁京遗俗也。……若《红莲》《柳翠》《济颠》《雷峰塔》《双鱼扇坠》等记,皆杭州异事,或近世所拟作者也。”①(明)田汝成:《西湖游览志馀》,北京:东方出版社,2012年,第381页。转引自《宋元明讲唱文学》,北京:中华书局,1959年,第36页、第63页。“陶真”一般被认为是“弹词”的前身。郑振铎先生见到过崇祯年间的弹词《白蛇传》,“今所知最早的弹唱故事为明末的《白蛇传》(与今日的《义妖传》不同)。我所得的一个《白蛇传》的抄本,为崇祯间所抄。现在所发现的弹词,无更古于此者。”②郑振铎《中国俗文学史》,上海:上海人民出版社,2006年,第482页。乾隆年间的著名说唱艺人陈遇乾创作的弹词“白蛇传”被称为“陈调白蛇传”,陈调系统的版本现有嘉庆十四年(1809)署陈遇乾原稿,陈士奇、俞秀山订定的《绣像义妖传》,道光三年癸未(1823)刊本《绣像义妖全传》,同治八年(1869)刊本《绣像义妖传》,光绪二年丙子(1876)刊本《绣像义妖全传》,光绪十九年(1893)上海书局石印本《西湖缘》。其余说唱文学作品还有《义妖传宝卷》《白蛇宝卷》《雷峰宝卷》,北方子弟书《雷峰塔》,山东琴书《白蛇传》,木鱼歌《雷峰塔白蛇记》等多种。各种说唱技艺深受百姓特别是妇女的喜爱,鲁迅先生在他的杂文中说:“然而一切西湖胜迹的名目之中,我知道得最早的却是这雷峰塔。我的祖母曾经常常对我说,白蛇娘娘就被压在这塔底下。有个叫作许仙的人救了两条蛇,一青一白,后来白蛇便化作女人来报恩,嫁给许仙了;青蛇化作丫鬟,也跟着。一个和尚,法海禅师,得道的禅师,看见许仙脸上有妖气,—凡讨妖怪做老婆的人,脸上就有妖气的,但只有非凡的人才看得出,—便将他藏在金山寺的法座后,白蛇娘娘来寻夫,于是就‘水漫满金山’。我的祖母讲起来还要有趣得多,大约是出于一部弹词叫作《义妖传》里的。”③鲁迅:《坟·论雷峰塔的倒掉》,《鲁迅全集》第1卷,北京:人民文学出版社,1981年,第171页。

小 结

不同时代的人们,在重新叙述白蛇传故事时,由于所处社会背景不同,其重述的文本便带有鲜明的时代色彩。从新的角度讲述或延续老的故事,是人们采用的一些共通的方法和手段。在后来的雷峰塔白蛇传中,人们又为白许的婚恋加入了酬恩报德的因子,试图增加白蛇与许宣结合的合理性;又或者让青儿刺杀法海、火烧雷峰塔,让白子不仅得中状元还能挂帅征蛮;白许情感线上,有的让小青掺杂其中,或与白娘子争风吃醋,或二者共侍一夫。在逐奇尚巧的路上走得远了,不免会不顾事情本身发展的逻辑或异想天开或堕入恶俗。这充分说明民间文学思想的驳杂,既富有强烈的人民性,又有一些不健康的糟粕。