“加大饮食文化”书系及其对我国相关研究的启示

邹赜韬 王慧慧 宋维维

食文化是中国人文研究的传统议题,长久以来都充盈着生机活力。①王学泰:《华夏饮食文化》,北京:商务印书馆,2017年,第1-2页。近年来,受到多重史学思潮冲击及传统人文知识体系外理论创新、范式变革的影响,我国饮食文化研究正逐渐拥有更广的话语空间。②陈苏华:《饮食文化导论》,上海:复旦大学出版社,2013年,第28-33页。中国饮食文化研究群体的构成、辐射面也日益迈向更高、更多元之新境界。③周鸿承:《中国饮食文化研究历程回顾与历史检视》,《美食研究》,2018年第1期。然而,国内一批有识之士也清醒地认识到:中国饮食文化研究在坚守本土性的同时也颇为需要“放眼世界”——与国际饮食史、饮食人类学进行积极对话。④巴责达等:《回顾与反思:近二十年中国饮食人类学研究评述》,《贵州民族研究》2018年第7期。中国的饮食文化研究,越来越融入“世界话语”,也在全球饮食文化事业推进中扮演着日益重要的关键角色。⑤事实上我国饮食文化早年的起步阶段就已“兼采东西”。见彭文斌《〈饮食人类学〉专题导言》,《民族学刊》2017年第1期。因此,了解、借鉴世界饮食文化前沿并积极参与国际饮食文化学术论争正在成为中国学界之共识、期待。

加州大学(University of California)是全球久负盛名的一流高校,具有扎实的饮食文化研究基础。①加大历史可以参阅Patricia A. Pelfrey,A Brief History of the University of California,Los Angeles:University of Califor nia Press,2004。加州大学的学术出版机构——加大出版社(University of California Press)是饮誉全世界的人文社科出版高地。饮食史、饮食文化、饮食人类学等饮食母题人文社科研究一直以来都是加大出版社高度重视、投入较大的特色对象。②在1901年的加大人类学学科报道中便已提及了该校对饮食人类学研究的关注。见Anthropology at the University of California,Science,New Series,Vol. 14,No. 355(Oct. 18,1901),pp. 619-620。几十年来,经由加大出版社之手而面世的相关著述早已汗牛充栋,并在行业内外取得了不俗反响。③Lynne Withey,Richard Orsi:Milestones of California History:The University of California Press:A Century of Publish ing,California History,Vol. 72,No. 3(Fall,1993),pp.1.

较为可惜的是,受种种主客观障碍牵绊,目前国内饮食文化界对加大出版社推出的有关佳作仍不甚明了。有的高质量作品在国内业界长期“深藏冷宫”,未能发挥良好的学术视野沟通、文明交流互鉴效用,令人叹惋。④这一现象哪怕是在对外学术交流时间更长久的香港特别行政区也是如此。相形之下,香港饮食文化学界对英国系列的“牛津大学出版社饮食文化”书系推介较多。但是从实力对比角度公允地评判,“加大饮食文化”书系的前瞻性、完整性、周全性是目前牛津大学同类书系所无法媲美的。为在一定程度上弥补这一架构性缺憾,笔者拟爬梳有关出版资料(截至2019年8月),结合自身阅读、翻译“加大饮食文化”书系作品时的初步思考撰此小文,以飨国内同好。

一、“加大饮食文化”书系的出版情况

加利福尼亚州是美国现当代最重要的农业产区之一,其鳄梨、草莓产量常年保持在全美首位。加州的饮食历史、文化绵延不绝,留存下了诸多活态标本。⑤Alicia Funk:Revisiting Forgotten Foods:A Case Study from California,RCC Perspectives,No. 1,Think Global,Eat Lo cal:Exploring Foodways(2015),pp. 25-28.每年九月,正值加州葡萄酒、啤酒最佳品尝季,当地都会组织开展盛大的“加利福尼亚美酒月”(California Wine Month),吸聚大批酒饮爱好者集会畅饮。⑥https://www.visitcalifornia.com/feature/top-food-beer-wine-festivals.加州也结合农事时节,在每年7月设有别有风味的“大蒜节”(Gilroy Garlic Festival),10月又有“加州鳄梨节”(California Avocado Festival)。一年四季特色饮食节庆前后相衔,热闹不辍。⑦https://www.visitcalifornia.com/event/california-avocado-festival.不独承继着丰厚的饮食文化积淀,加州的美食之路也在不断创新,与美国现代文化的进展共轭。譬如有“硅谷之都”美誉的圣何塞近年来就有数十家一流的餐厅、酿酒厂、酒吧纷纷开业,形成了旧金山湾区“充满活力的新型餐饮风景”。⑧https://www.visitcalifornia.com/attraction/dining-and-food.又比如作为“南加州食物可持续性运动”的领导者,名厨亚当·纳维迪(Adam Navidi)在奥兰治县建起了“未来食品农场”(Future Foods Farms)。农场创始人秉持“好餐馆和极好餐馆间的区别在于后者能自己种植食材”的理念。十几年来,该农场不断创新,坚持在废弃的旧鱼缸种豆子、以“零外排”循环水养鱼等现代农业模式,通过循环、低碳生产为餐馆供应“有哲学思考”的食物。⑨https://chefsinsight.com/adam-navidi/.充分体现了当代西方环境主义、人本思维在饮食革命中的落地生根、渐成气候。

单纯汲取加州饮食文化的养分显然不足以撑起“加大饮食文化”书系今日的辉煌局面。唯有借助加州大学纵横全球的一流学术网络,以及依托该校出版社的雄厚出版实力,加大饮食文化主题出版物才能佳作迭现、精品层出。加州大学由10 所大学组成,号称“世界级公立研究型大学”(world-class public research university)。加州大学伯克利分校(UC Berkeley)、洛杉矶分校(UC Los Angeles)、圣地亚哥分校(UC San Diego)在2018年全球高校ARWU排名中挤进20强。①http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html.加大各分校旗下拥有不少知名历史、文化、艺术教育研究机构:艺术史系、艺术与人文学院、实践伦理研究所等单位在英语学界均旗帜高扬、影响深远。②https://arthistory.ucla.edu.“公立”模式下稳定且相对纯净的研究氛围很大程度上有助于该校(及隶属机构)深入,并一以贯之地开展类似食品文化书系这样的系统、长时间、大体量工程。此外,加州大学的食品科学等自然科学部门也有着与人文研究密切互动之学术传统。譬如加州大学戴维斯分校(UC Davis)的农业与环境科学学院在办学主旨中就特别写明了其解决物质世界问题的三个要领:“农业科学、环境科学、人文社科”。③https://caes.ucdavis.edu/about.此般交叉、融通的学术心态对于“加大饮食文化”书系团结历史学者之外的、更多的食品专业人士“写行业史”、“用行业经验讲好历史”创造了得天独厚的智力条件。

图一 加州大学出版社徽标

加州大学出版社作为全球首屈一指之学术出版精英,奉行前瞻(forward-thinking)的选题原则,力求“把握当今知识需求,塑造出版全新未来”。④https://www.ucpress.edu/about.此般“居高鸟瞰”的宏观设计为加大出版社饮食文化类出版厚培根基:由于饮食文化书写极易跌入过度零散、表浅描摹的“陷阱”,因而在相关研究中择用良好的检视角度、解读用语尤显必要。⑤王利华:《中古华北饮食文化的变迁》,北京:生活.读书.新知三联书店,2018年,第2-3页。加大出版社把握学界前沿走向、立足学术发展顶峰的“高起点”恰好满足了饮食文化研究优化的内在诉求。这既是加大出版社能做出“加大饮食文化”书系的深层次动因,也是该丛书得以在加大出版社生生不息,并广获学界信任、发挥社会效益的“活水源头”。

以下我们就参照加大出版社官方公布的资料,初步整合梳理该社饮食文化书系的出版情况。具体分析将以“加大食品与文化”系列及非该系列两部分各自展开。

(1)“加大食品与文化”系列

“加大食品与文化”系列(California Studies in Food and Culture series)是加大出版社乃至全世界目前最成体系、最具话语权的饮食文化研究丛书之一。2002年2月,是时供职于美国阿兹塞太平洋大学(University of the Pacific)历史学系的肯·阿尔巴拉(Ken Albala)在加大出版社推出了著作《文艺复兴时期的饮食》(Eating Right in the Renaissance),由此拉开了“加大食品与文化”系列的大幕。截止2019年8月,“加大食品与文化”系列累计已收录出版67 部专著,统计时段内年均出版高达3部有余。

“加大食品与文化”系列具有宽阔、远视的全球格局——其含纳的作品自国别(地区)来看遍布世界:从美国、中国、日本、法国等西方饮食文化的“老本营”到阿富汗、危地马拉、以色列等该领域的“新面孔”,“加大食品与文化”系列以包容、对话的学术心态为饮食文化学界送上了更为多元的叙事体验。

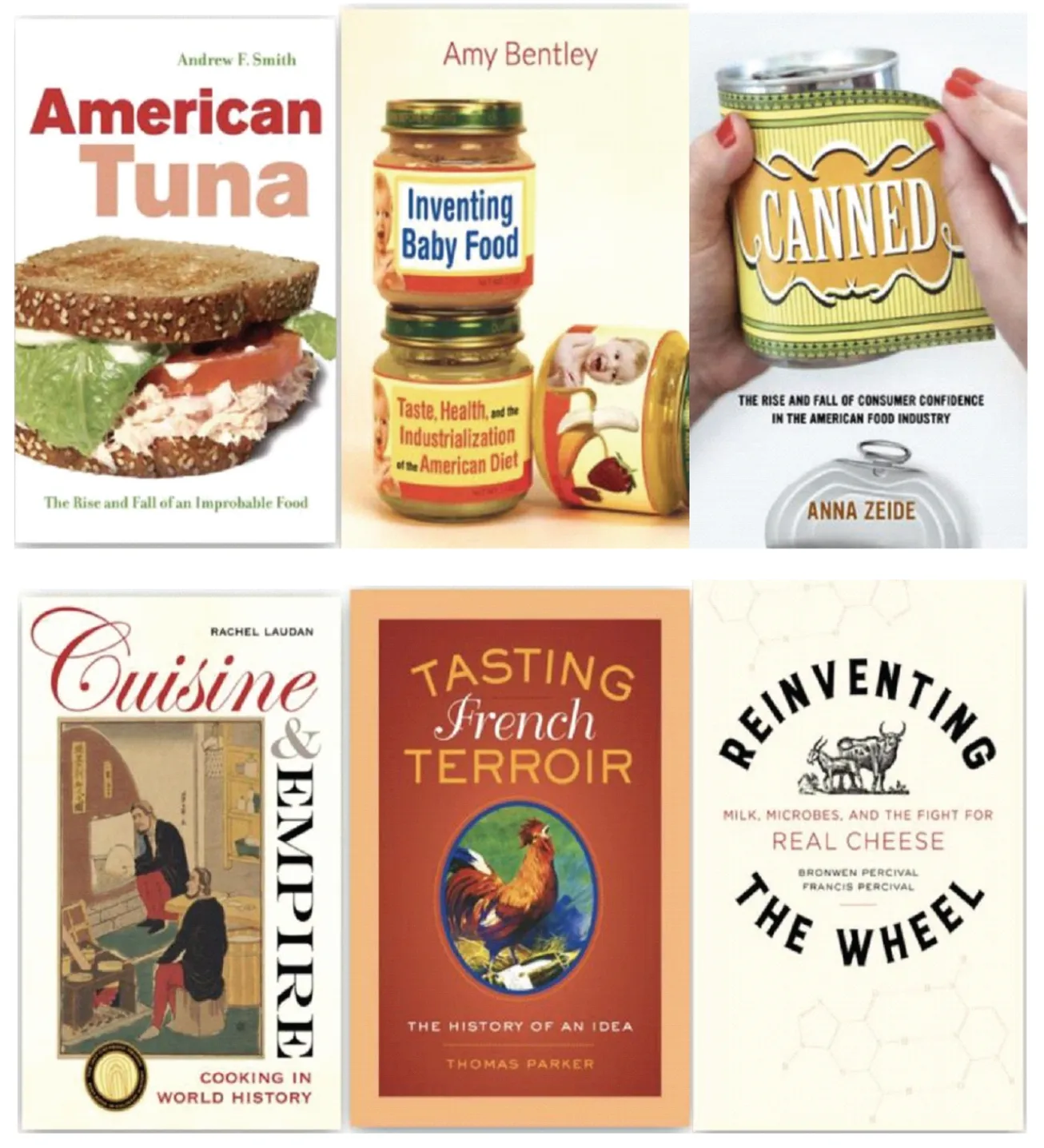

加大食品与文化”系列不仅于量、视野等“硬”条件上独树一帜,在出版品的装帧设计及后期营销等方面也为行业立起了极好样板。封面设计力求精良素来是加大出版社的“不成为规约”之一,也是不少加大版图书兼具学术阅读价值与艺术收藏价值的“法宝”。“加大食品与文化”系列秉承这一风格,在系列封面设计上别出心裁,将信息珍贵的历史图绘、惹人垂涎的美食摄影乃至“独一无二”的“定制道具”(譬如《罐头》封面上的那只罐头)嵌入图书,极大地抬升了图书的吸引力、质感水平。同时,加大出版社对“加大食品与文化”系列的后期营销也高度重视。在号称“聪明人分享大胆想法的”加大出版社博客(UC PRESS BLOG)上经常可见出版社组织的书评家、业内同行对“加大食品与文化”系列图书进行延伸科普,有时还会借着各类高端学术会议的契机召开主题图书的文化沙龙。这些看似只是食品文化研究“后勤”的工作却蕴含着巨大的影响潜能。正是“表”与“里”的共同优秀将“加大食品与文化”系列推向了平常饮食文化图书难以逾越的高度。

(2)其他系列内的饮食文化母题出版品

图二 “加大食品与文化”系列首部专著书影

图三 “加大食品与文化”部分系列书影

在“加大食品与文化”系列之外,加州大学出版社亦陆续推出了诸多饮食文化研究精品力作。加大出版社官网的产品推介栏目中设有“食品/酒”一级目录,其下包括了“农业”、“烹饪”、“食品与文化”、“园艺”、“食品历史”、“葡萄栽培”、“酒饮导航”、“酿酒工艺”等八个二级索引①https://www.ucpress.edu/discipline/foomaj.,栏目下图书量高达百余种。这其中既有加大引以为豪的,博通化学、行政管理的研究专著,也不乏充满生趣的科普、实用指南文本。譬如《狩猎小游戏:如何环保地捕杀你家及花园中的害虫》(Tiny Game Hunting:Environmentally Healthy Ways to Trap and Kill the Pests in Your House and Garden)就以专业、务实并活泼的笔触向乐衷家庭菜园的读者介绍了绿色杀虫的操作方法。

“加大食品与文化”系列之外的饮食文化母题出版物也依照各自所属学科、旨趣不同而分入多个社科类书系内。譬如“加大人文地理批评研究”系列(California Studies in Critical Human Ge ography)之下就收录有探讨有机农业的《土地之梦:加利福尼亚州有机农业的悖论》(Agrarian Dreams:The Paradox of Organic Farming in California)②Julie Guthman,Agrarian Dreams,The University of California Press,July 2014.;《热带非洲的市场和国家:农业政策之政治基础、更新及新纲领下的扩展》(Markets and States in Tropical Africa:The Political Basis of Agricul tural Policies,Updated and Expanded with a New Preface)③Robert H. Bates,Markets and States in Tropical Africa,The University of California Press,April 2014.及《“劳工”与“本地”:全面食品伦理的形成》(Labor and the Locavore:The Making of a Comprehensive Food Ethic)④Margaret Gray,Labor and the Locavore,The University of California Press,October 2013.两书则被归于“食品政策”(Food Policy)单元中。这一现象充分写照了加大出版社在食品文化方向的积极有为,同时也为我们后续会谈到的“加大饮食文化”书系的多学科精彩纷搭建了创新舞台。

二、“加大饮食文化”书系的选题特色

上节我们初步说明了“加大饮食文化”书系的出版情况。出版品的好坏早在出版社选题之时就已定下雏形。有特色、拿捏准的选题不仅可以在很大程度上助推出版品向更高水平看齐,也势必能帮助出版品的作者、受众(亦即学术“圈内”人士)在获得良好阅读体验的同时有所思、有所进益。本节我们就尝试一窥“加大饮食文化”书系选题特色之究竟。

(1)重视食物背后的“叙事”,问题意识新颖

历史学、文化研究的本质是“讲故事”,讲好饮食故事是饮食文化探索的根本要义。⑤彭刚:《叙事、虚构与历史——海登·怀特与当代西方历史哲学的转型》,《历史研究》2006年第3期。“加大饮食文化”书系所选著作均强调把握食物背后的“叙事”,问题意识新颖独到。以下略举两例稍作陈述。其一,美国南伊利诺斯大学教授大卫·E·萨顿(David E. Sutton)所著《希腊厨房的秘密:一个爱琴海岛屿上的烹饪、技艺和日常生活》(Secrets from the Greek Kitchen:Cooking,Skill,and Eve ryday Life on an Aegean Island)。作为一部希腊饮食生活民族志,“《希腊厨房的秘密》将厨房视为一个人们追求目标、展示专业知识,以及面对文化定义时存在风险的环境”。⑥David E. Sutton,Secrets from the Greek Kitchen,The University of California Press,September 2014.该书对一些稀松平常现象的别样发问着实将食物“物质”背后的生动“情节”淋漓尽致地演绎了出来:譬如在讨论烹饪工具的历史时,作者并未简单“复述”器物史,而是开辟“工具和他们的使用者”这种“联系”叙事,深挖了食品文化中的“文化”二字。

其二,“加大饮食文化”书系作品饱含新意的“叙事”本领也得到了出版体系外专家的高度认可。譬如2017年4月,在美国波士顿召开的美国地理学会(AAG)年会上,俄克拉荷马州立大学的尼古拉斯·鲍奇(Nicholas Bauch)就其收入“加大饮食文化”书系的新作《消化的地理:生物技术与“家乐氏”麦片》(A Geography of Digestion:Biotechnology and the Kellogg Cereal Enterprise)做了专题报告,收获赞誉一片。该书重点以“家乐氏”麦片这一美国人日常饮食中司空见惯的“普通物”探讨了“人体内部空间情形及其在(外部地理)景观上之投射”。发问之新、立意之独特可谓打破了寻常。尤其是该书核心部分提出食品机械、城市下水道和农业技术革新改写了美国人消费食品、吸收营养的方式。①https://www.ucpress.edu/blog/26638/human-rights-and-geography-our-authors-at-aag/.这一极具冲击力的新观点将食品的叙事与健康、环境、技术历史有机融合,迸发出了耀眼的智慧火花。

(2)时空宏微观衔接,强调“饮食联络文明”

在这个全球史方兴未艾的时代,宏大的文明书写蔚然成风。虽说武断地以“联系与否”评判一文化研究的好坏并不合宜,但一部卓有见识的著作无疑不可缺乏驾驭古今、串联东西南北的时空思维。②(美)入江昭著,邢承吉等译:《全球史与跨国史:过去、现在和未来》,杭州,浙江大学出版社,2018年,第14-17页。“加大饮食文化”书系作品的不少作品在选题关怀上注重时空宏微观衔接,突出强调了“饮食联络文明”的思考逻辑。这里我们举证几例予以说明。

其一,古代横跨多国,乃至多地区的贸易路线被引入饮食史范畴,以空间联络重现食品“流动性”带给各文明的惊喜。加里·保罗·纳卜汉(Gary Paul Nabhan)的《孜然、骆驼与沙漠行旅:一个物种的长征》(Cumin,Camels,and Caravans:A Spice Odyssey)沿着丝绸之路、乳香之路、香料之路和卡米诺雷亚尔(辣椒和巧克力)之等四条著名贸易路线,带领读者在广阔的时、空维度中体验了一场生动的饮食文明之旅。③Gary Paul Nabhan,Cumin,Camels,and Caravans,The University of California Press,April 2014.

其二,在对广阔空间目标进行饮食文化解读时善于捕捉代表性充分的较小空间,“见微知著”。乔伊斯·戈德斯坦(Joyce Goldstein)著《在加州的食品革命中:改变我们烹饪意识的30年》(Inside the California Food Revolution:Thirty Years That Changed Our Culinary Consciousness)关注了1970年至2000年迅疾变化的美国人饮食生活。在该书的旨趣介绍中,作者提出此书写作的最高目标是解释“加州的灵感是如何改变整个美国,乃至全世界的饮食体验的”。④Joyce Goldstein,Inside the California Food Revolution,The University of California Press,September 2013.此般为全球现代饮食流变找到重要策源地并以此为契机实现“由小见大”、层层递进的推演法在“加大饮食文化”书系中屡见不鲜。

其三,在探讨“饮食联络文明”的现象时,绝大多数相关的“加大饮食文化”著述并未局限于单纯“就空间论空间”,而是拓展开来透视了空间嬗变影响下的饮食文化内部动态,譬如美食在全球扩张中实现的经典化、符号化——乔治·索尔特(George Solt)的《拉面秘史:日本的政治危机如何引发全球美食热潮》(The Untold History of Ramen:How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze)观察了政治激变、全球经济震荡背景下日本拉面从“苦力能量”到“世界美食标志”的华丽转身。⑤George Solt,The Untold History of Ramen,The University of California Press,February 2014.

(3)有机融合学术严谨性与作品可读性

优秀的人文社科作品从来都是兼具严谨性与可读性的。甚至毫不夸张地讲,人文社科类学术成果的稂莠评判可以将“思”与“言”标的平等并列。那么,“加大饮食文化”书系的作品是否在严谨性与可读性之间把握住了微妙的平衡关系呢?我们试举两个案例予以呈现。

其一,波士顿大学教授梅里·怀特(Merry White)是一位长期关注咖啡与日本城市社会空间关系的学者。2012年,她在“加大饮食文化书系”框架下出版了专著《日本的咖啡生活》(Coffee Life in Japan)。得益于怀特女士“时常回日本进行田野调查”的学术习惯①http://www.bu.edu/anthrop/people/faculty/m-white/.,《日本的咖啡生活》被评论家一致赞赏为“一半是民族志,一半是回忆录”②Merry White,Coffee Life in Japan,The University of California Press,May 2012.——在谨慎、客观、富于理论洞见的同时对作品的“讲故事”向度用力颇深,大有纪实文学的温度。

其二,杰拉尔丁·M·奎齐奥(Geraldine M. Quinzio)是一位在食品领域涉猎广泛的科普作家,她于2009年在加大社出版了《糖与雪:冰激凌诞生史》(Of Sugar and Snow:A History of Ice Cream Making)。秉承了其长久以来轻松诙谐的笔触,奎齐奥向读者讲述了罗马皇帝尼禄、马可波罗等世界名人的“冰激凌悬案”以及“从17世纪意大利柠檬冰糕到20世纪美国草莓冰激凌”这类生动有趣的历史变化③Geraldine M. Quinzio,Of Sugar and Snow,The University of California Press,May 2009.,极富文化趣味。

纵观上述两个案例,我们不难察觉到:“加大饮食文化”书系作品的选题之所以能有效兼顾严谨性与可读性,很大程度上要归功于两个要素。首先是在有关选题的框架搭建过程中就充分考虑了阅读体验——无论是“民族志”与“回忆录”的交错,还是以人物经历为线索的冰激凌轶事均将“趣味”摆在了议题考量的中心;其次,选题敲定过程中的“选作者”也充满了精心设计。长期旅日、数十年如一日探索日本咖啡的怀特和擅长科普写作、笔力老道的奎齐奥皆是有能力将选题讲得出彩的“不二”作者。选题好比“良驹”,笔调流畅悦目的作者好似“骑士”,二者缺一不可,合则成功。

三、“加大饮食文化书系”的显著学术价值

通过上节对“加大饮食文化”书系若干选题特色的介绍,我们业已见识到了该书系的创新亮点。那么通过从选题到后期运作全流程的优质赋能,“加大饮食文化”书系究竟展露出了哪些重大学术价值呢?本节我们是以论之。

(1)当前英语世界最权威、最具活力的食品文化书系

英语世界的饮食文化研究历史久远、脉络广布,其中不乏西敏司(Sidney Mintz)的《甜与权力》(Sweetness and Power:The Place of Sugar in Modern History)及阿兰·戴维森(Alan Davidson)所著《牛津食品指南》(Oxford Companion to Food)、《地中海的海鲜》(Mediterranean Seafood)这类精品佳作。不过若以整体水准历数有关研究,则“加大饮食文化书系”无疑是其中最权威、最全面、最具活力者。

“加大饮食文化”书系内作品大多得到了世界主流学术刊物,甚至是一些尖端学术出版物的书讯报道。一些著述的书评也见刊于各重要学术期刊、影响力较大的报纸杂志。譬如罗伯特·N·斯宾格勒三世(Robert N. Spengler III)著《沙地走来的果子:丝绸之路与我们今日饮食的起源》(Fruit from the Sands:The Silk Road Origins of the Foods We Eat)是2019年新出版的图书。这部讲述“许多流行水果由区域走向全球”之历史的著作甫一问世就收到了超乎意料的热烈反响:顶尖非盈利科技报道机构,直隶于美国科学与公众协会(Society for Science & the Public)的《科学新闻》(Science News)第一时间发布了书讯。①https://www.sciencenews.org/article/fruit-sands-book-explores-silk-road-origins-apples-tea.2019年7月,《自然》(Nature)影响因子高达13.297(2018年数据)的SCI收录子刊——《自然·植物》(Nature Plants)刊发了题为《古老之路,全新视野》的长篇书评,给予《沙地走来的果子》一书极高评价。《自然·植物》的评论者认为本书“唤醒了人们的意识”,“有助于公众形成对食物的全新理解”。②https://www.nature.com/articles/s41477-019-0473-1.epdf.

“加大饮食文化”书系的作品还活跃于公共舞台,不少著述广获好评,屡得大奖。譬如“加大食品与文化”系列策划人达拉·戈德斯坦主编的《美食读者》(The Gastronomica Reader)一书就曾荣膺“美国最佳美食文献”奖(Best Food Literature Book from the United States)以及“美食世界食谱”奖(Gourmand World Cookbook Awards)等业内重要荣誉。③Darra Goldstein,The Gastronomica Reader,The University of California Press,February 2010.有关奖项验证了书系内作品的学术造诣及其立体、深远之文化价值。充分彰显了“加大饮食文化”书系源源不竭的生命活力。

(2)为一些早先“乏人问津”的饮食文化议题树立讨论范本

“加大饮食文化”书系的另一重要价值是其覆盖之“周全”。上文提及的该书系前瞻性选题思路为不少早先“乏人问津”的饮食文化议题做出了补白。甚至在一些案例内,“加大饮食文化”书系实有奠基之功。我们这里出两个案例,就书系的“补白”特征举略作管窥。

其一,挪威奥斯陆大学教授玛丽安·伊丽莎白·连恩(Marianne Elisabeth Lien)的《成为鲑鱼:水产养殖和鱼的驯化》(Becoming Salmon:Aquaculture and the Domestication of a Fish,2015)是全球首部对鲑鱼养殖业进行人类学分析总结的作品。通过对鲑鱼养殖场的实地调查,连恩追踪了大西洋鲑鱼的养殖情况。通过分析当代的工业养殖,连恩揭示了鲑鱼是如何被培育成“饥饿的”、“全球流动的”,以及“它原生水域中外来者”之物种形象的。④Marianne Elisabeth Lien,Becoming Salmon,The University of California Press,June 2015.以“一条鱼”为切口重建人类饮食史与外部自然间的双向互动,可谓别具匠心,很大程度上刷新了饮食文化传统议题的思考边界。

又如凯瑟琳·伦纳德·特纳(Katherine Leonard Turner)著《“另一半人”的胃:世纪之交工人阶级的餐食》(How the Other Half Ate:A History of Working-Class Meals at the Turn of the Century)。该书分析了19世纪末20世纪初美国工人阶级工作、家庭、社区、烹饪工具、公用设施面积、家中厨房大小等若干“非显性因素”对日常餐食之影响。这项工作不仅对传统饮食史书写相对漠视的“边缘人”——工人阶级的饮食变迁做出了系统爬梳,并且将工人阶级饮食的解读与其“生业”,乃至更宏阔的生境紧密勾连,可谓新意满满。⑤Katherine Leonard Turner,How the Other Half Ate,The University of California Press,January 2014.

(3)对一些热点、焦点食品文化议题做出了创造性再认识

高水平人文社科探索从不会回避热点、焦点话题。绝大部分“传世之作”都是将散落于“犄角旮旯”的“新”与人皆识之的“旧”有机糅合而成的。面对西方饮食文化界近百年来数之难尽的学术遗珍,“加大饮食文化”书系并未选择规避,而是在一些热点、焦点领域中主动作为,做出了创造性再认识。⑥西方饮食文化学界会定期依照学科门类各自统计该领域出版物。其中有些书(文)单对我们了解国外饮食文化研究动态颇有裨益,譬如Thomas A. Rumney:Food and Drink:Geographical Studies,Material Culture,Vol. 43,No. 1(Spring 2011),pp. 61-103。这里我们不妨以西方学界“说烂的”的奶酪史(文化)为例予以初步说明。

麻省理工学院人类学教师希瑟·帕克森(Heather Paxson)著《芝士滋养的生活:美国的食品与价值观念》(The Life of Cheese:Crafting Food and Value in America)认为“芝士是活生生的,同时又是充盈着意义的”。因而,帕克森的研究并不遵循传统路径,舍弃了对奶酪风味品质的聚焦,转而关注了“手工奶酪”背后新、旧味觉间的观念与价值动态。①Heather Paxson,The Life of Cheese,The University of California Press,December 2012.

同样是奶酪问题,勃朗文·珀西瓦尔(Bronwen Percival)的《再造“车轮”:牛奶、微生物以及为了真正的奶酪而战》(Reinventing the Wheel:Milk,Microbes,and the Fight for Real Cheese)就工业化背景下奶酪生产进行了反思,重点探讨了“真实的奶酪”(单纯由牛奶制成、个体农户家庭制作的奶酪)在原料奶、发酵菌种之方面的独特要求。进而梳理了以此为身份标志而构造的美国乡村奶酪业景观。这种颇具创造性的奶酪史书写也是珀西瓦尔对自己1982年版名著《大英帝国奶酪宝鉴》(Great British Cheese Book)的一次升华。这一个案充分显现了“加大饮食文化”书系对焦点议题不断加以创新叙述的“保鲜”能力。

除了焦点内容的再创造,在热点理论问题的思考上“加大饮食文化”书系也拒绝平庸,时而推出令人耳目一新的优质著述。譬如“食品背后的正义伦理”问题是西方饮食文化学界长久以来持续关注的热点内容。仅就加大出版社推荐的,由该社出版物组成的“食品公平书单”(A Food Jus tice Reading List)就列有社区演化、有机农业、全球健康等食品正义主题图书10 部。②https://www.ucpress.edu/blog/24515/a-food-justice-reading-list/.幸运地是,“加大饮食文化”书系中有关食品正义的著作并未陷入理论复述的单调陷阱。莎拉·贝斯基(Sar ah Besky)的《不比寻常的大吉岭:印度公平贸易茶园的劳工与司法》(The Darjeeling Distinction:La bor and Justice on Fair-Trade Tea Plantations in India)探讨了印度大吉岭茶园的公平贸易实践,以及“后殖民地分裂主义”是如何在当地改写公平、有益以及正义等概念的。③Sarah Besky,The Darjeeling Distinction,The University of California Press,November 2013.既往的饮品原料种植业“公平贸易”研究往往注重其对高端市场的吸引力(譬如星巴克案例),但在贝斯基的大吉岭深描中我们却看到了商业形象之外的全新图景:输入的贸易价值观如何左右本土社会转向。诸如于此的“源于热点,高于热点”之佳作在“加大饮食文化”书系中并不罕见,确已蔚为大观。

四、“加大饮食文化”书系对我国相关研究的启示

“加大饮食文化”书系的丰厚经验自然在全球饮食文化学科协同进展的时代风潮下为我国相关工作送来了诸多有益启示。那么相关启示究竟有哪些,又对应到了我国饮食文化研究现存的何种问题?本节我们就此试作阐发。

(1)鼓励跨学科、直面时代问题的研究

跨学科早已成为这个时代绝大多数学者共同遵奉的创新法门。然而从宏观角度检视我国目前的饮食文化书写,跨学科思维总体还停留在“资料交叉”,而非“话语交叉”的起步阶段。这方面“加大饮食文化”书系的某些经验对我国相关研究具备良好参考价值。譬如《罐头:一部美国食品安全信心史》(Canned:The Rise and Fall of Consumer Confidence in the American Food Industry)的作者安娜·扎伊德(Anna Zeide)博士就职于俄克拉荷马州立大学的职业教育部门,学术训练背景为“食品及食品体系”。由理工科背景作者写成的《罐头》一书不独综合了食品科学(食品安全)与食品文化议题,也在讨论中广泛融入了公共政策、品牌(广告)设计等诸多跨学科探索,取得了良好的效应。①Anna Zeide,Canned:The Rise and Fall of Consumer Confidence in the American Food Industry,The University of Califor nia Press,September 2019.这显然是一项交叉学科助益食品史探索的成功案例,值得我国饮食文化学术界深入思索。

文化研究面对的是广袤无垠的外部世界、纷繁错杂的人类社会。一部优异的文化作品必然能取自现实,同时又对现实做出批判性思考。然而甚为可惜的是,我国不少饮食文化研究或是过分拘泥于传统“菜系菜式”思维定式,较少能发出振聋发聩的现实思考声音。近年来我国食品安全问题频发,造成了严重的社会负面影响。与此同时,国家也正下重拳整治食品领域乱象。居于时代洪流中,我国饮食文化界不该漠视现实呼声,而应当充分调动饮食文化的历史镜鉴、感召功能,主动直面时代问题。

在直面时代饮食流弊的“勇者队列”中,“加大饮食文化”书系不曾缺席。沃伦·贝拉斯科(Warren Belasco)的《往后餐食:未来食品史》(Meals to Come:A History of the Future of Food)率先议论了一个重要但久为学者冷淡对待的话题——“人类面对食品未来时那根深蒂固的焦虑将何以安放”。②Warren Belasco,Meals to Come,The University of California Press,October 2006.在全球生态环境面临更加复杂、严峻局面,人类生存外部风险剧增的21世纪,于历史启示下“远视”地探讨子孙们的食物安全是极具现实意义的。同样还有莎伦·道尔顿(Sharron Dal ton)所著《我们超重的孩子:父母、学校和社区能做些什么来控制肥胖的流行》(Our Overweight Children:What Parents,Schools,and Communities Can Do to Control the Fatness Epidemic)。该书直面美国青少年群体令人堪忧的肥胖问题,从饮食文化视角起航,开辟出了一条思路新颖的“肥儿”社会管制之路。③Sharron Dalton,Our Overweight Children:What Parents,Schools,and Communities Can Do to Control the Fatness Epi demic,The University of California Press,September 2005.这些著述一方面扩展了“加大饮食文化”书系的公共面向,另一方面对该书系作品经历时间考验淘洗,逐步沉淀为“经典之作”创造了良好的立意前设。

(2)回归田野与历史本身,讲好饮食故事

我国饮食文化研究客观上可以依据研究进路划开为三个子系统。一派属于旅游科学界通过“消费”的眼光检视饮食文化驱使的经济行为。譬如近年来在国内饮食文化界颇为活跃的领军人物——中山大学曾国军教授对星巴克④曾国军、陆汝瑞:《跨国饮食企业的空间分布及其影响因素——星巴克在广州》,《人文地理》2017年第6期。、西贝西北菜⑤曾国军等:《跨地方饮食文化生产中的原真性重塑——西贝西北菜在广州的案例研究》,《地理学报》2014年第12期。之精彩解读;另一派则热衷于饮食本身,对地方菜系菜式、佳肴民谚、口味嗜好大书特书。从属于这一阵营的学者大多有烹饪或地方文化学科背景;第三类是历史学、人类学等“小周边”学科的饮食探讨,这类研究堪称饮食“外史”。⑥姚伟钧等:《食学学科体系的理论建构——〈食学概论〉评介》,《出版发行研究》2015年第5期。不过虽然旨趣各殊,但各家饮食文化研究均不约而同地注意到饮食文化研究的根基——“讲故事”(再现饮食的物、事、场景)。那么“加大饮食文化”书系在这方面有什么值得我国饮食文化界参考的“讲故事”诀窍吗?笔者以为该书系回归田野与历史本身的“沉下去”精神尤为可贵,应当学习。

美国明德学院戈登·舒斯特人类学讲席教授、东亚研究专家埃伦·奥克斯菲尔德(Ellen Oxfeld)是一位1980年代即已活跃于学术舞台的著名饮食人类学家。她的《全球消费:食物、文化和力量》(Global Consumptions:Food,Culture and Power)在西方学界为不少年轻一代奉为圭臬。奥克斯菲尔德女士自高中时代起就与中国研究结缘。大学时代,受“华生奖学金”资助的她曾在中国台湾地区开展了丰富多元的人类学调查。①http://www.middlebury.edu/academics/soan/faculty/node/25771成为人类学教授后,奥克斯菲尔德女士又曾在广东梅州的嘉应学院做访问学者。②Ellen Oxfeld,Bitter and Sweet:Food,Meaning,and Modernity in Rural China,The University of California Press,May 2017.正是在“中国兴趣”与“饮食人类学田野经验”的交响乐中,奥克斯菲尔德女士推出了极富见地的《苦乐并存:中国农村的食物、意义与现代性》(Bitter and Sweet:Food,Meaning,and Modernity in Rural China,2017)一书。在该书简介中,奥克斯菲尔德女士谈到了该工作的原初动机:“研究食物在一个中国社区内的作用——因为它在几十年的动荡中塑造了日常生活”。功夫不负有心人,美国食品与营养人类学会对《苦乐并存》的基调性评价是“一项丰富、细节完备的人类学研究”③Ellen Oxfeld,Bitter and Sweet:Food,Meaning,and Modernity in Rural China,The University of California Press,May 2017.,肯定了该书通过回归田野与历史本身而产生的良好“讲故事”效果。就总体而言,我国饮食文化学界对文本、数据的侧重程度远远胜过对田野描述的关注。因此,奥克斯菲尔德教授数十年如一日对乡土饮食的“深描”诚可为国内有关研究树立标杆。

当前我国饮食文化类书籍出版主要可以依照图书内容指向不同大致划分为三个类别。首先是本土学者的饮食文化专题研究,这类著作多源自作者博士论文,或为国家社科基金等公立项目的资助产物。其次是社科科普类饮食文化作品,这类出版物大多经过商业包装亮化,往往图文并茂,但于史实、史识层面则常常多有疏漏。复次是港澳台、国外学者的研究译介。近年来这一板块呈现出“井喷”发展态势,生活·读书·新知三联书店、北京大学出版社、社科文献出版社、上海社科院出版社、中信出版社等国内老牌、新兴文化出版机构都发行了较大量的相关译作。但总体而言,我国目前饮食文化专著出版的情况不容乐观,尤其是相关书籍商业化运作日成惯例的大背景下学术品质、饮食文化的“文化”深度难以确保。在这方面,加大出版社的私募专业基金项目值得国内有关出版、饮食文化研究机构学习效仿。

加大出版社各基金对饮食文化出版的支持面较大,普适性、专门性基金均有投资。普适性基金以莎朗·汉利·辛普森(Sharon Hanley Simpson)与巴克莱·辛普森(Barclay Simpson)联合设立的辛普森人文出版基金(Simpson Imprint in Humanities)为代表。该将食品文化列为重点资助领域,先后助力葡萄酒文化、经典菜谱、移民饮食等方向的5 部专著(占该基金时段内全部出版物的8%)在加州大学出版社顺利推出。④https://www.ucpress.edu/endowment.php?p =she&s =pd&o =desc&r =10&page =6

专业性基金则如“天女散花”,但大部分涉及社会、政策研究的基金都会关注饮食文化领域的现象。譬如“利波社会正义及人权”出版基金(Anne G. Lipow Endowment Fund in Social Justice and Human Rights)在2018年资助发行了《吃掉北美自由贸易协定:贸易、粮食政策和墨西哥的毁灭》(Eating NAFTA:Trade,Food Policies,and the Destruction of Mexico)⑤Alyshia Gálvez,Eating NAFTA,The University of California Press,September 2018.。还有聚焦区域(国别)研究的基金也会资助饮食文化著述出版。比如致力于推出亚洲区域考察高水平专著的“利林塔尔亚洲研究”基金(Philip E. Lilienthal Imprint in Asian Studies)⑥由一位1954年至1979年间在加州大学出版社工作的职员逝世后捐赠,致力于为优质的亚洲区域历史、文化、社会研究提供(在加拿大出版社)出版资助。、意在向中国历史、文化、社会等多方面研究的精辟著作提供更多出版可能的“苏曹中国研究”基金(Sue Tsao Endowment Fund in Chinese Studies)①https://www.ucpress.edu/endowment/tsao/sue-tsao-endowment-fund-in-chinese-studies.都曾帮扶过饮食文化研究者推出区域性考察成果。专业基金不独可以充实饮食文化出版的物质基础,也会通过有计划的前期遴选、中期投入与后期推广增益研究著述的“内功”,可谓一举双收。因而,积极并有序地扩展国内饮食文化出版专业基金颇显重要。

接下来我们把目光转向期刊方面。我国目前的饮食文化论文刊发渠道较为狭窄。中文食品科学界影响力较大的《中国食品卫生杂志》、《中国食品学报》、《食品科学》均不刊登饮食文化类学术论文。目前中国大陆饮食文化论文的唯一成体系正式期刊口径便是扬州大学主办的《美食研究》。然而《美食研究》对饮食文化题材文献的刊用也较为有限,2011年至2018年这八年间总计刊发了约100篇相关论文,2017年、2018年还形成了栏目“真空期”。放眼期刊之外:创刊于2005年的台湾省《中国饮食文化》属半年刊,发文量颇少。还有早些年浙江工商大学的《饮食文化研究》则属“以书代刊”,相对而言并不正式。如是而言,我国饮食文化研究的很大一部分稿源不得不分散至各大高校学报、社科综合刊物或史学、民俗学、旅游学专门期刊、集刊。这之于饮食文化学科体系建构及学术号召力凝聚而言是颇为不利的。

英语期刊在这方面的经验值得国内学术界借鉴参考。经过多年的努力,英语学术圈已然拥有了SSCI源的《食品、文化与社会》(Food,culture and society)、《食品政策》(Food policy)以及SCI、SSCI、A&HCI三索引《农业历史》(Agricultural History)等高尖端饮食文化论文刊发平台。除此之外,A&HCI索引的《18世纪的生活》(Eighteenth-Century Life)、《民间生活》(Folk life)等刊物也时常以专栏或文组形式刊载饮食文化研究著述。虽然相较上述刊物而言,加大出版社运营的《美食家》(Gastronomica)不过是一“晚辈”,但这位“后起之秀”严格执行同行评审制,聚焦饮食特色专题,已经成为跨学科、国际化的饮食文化专业学术高地。EBSCO、Elsevier、ProQuest、JSTOR 等主流数据库均可检索到《美食家》全文。《美食家》颇为注重编辑团队的建设,目前由加拿大多伦多大学的丹尼尔·本德(Daniel Bender)、意大利美食科技大学②意学大校利官美网食:科技:大学是一所正规的、表现优异的饮食特色高等院校,覆盖从本科到博士各阶段的学位教育。参见https//www.unisg.it/en/.的西蒙·奇诺托(Simone Cinotto),以及美国佛蒙特大学艾米·特鲁贝克(Amy Trubek)三位学者担任主编。③https://gcfs.ucpress.edu/content/about.他(她)们的学术履历均与食品文化研究紧密关联,有的甚至就是早先“加大食品与文化”系列的作者。这一用人取向充分体现出加大出版社对《美食家》学术内涵的重视。我国饮食文化界是否可以参照加大出版社,也包括有关国际核心期刊的创办经验,疏通制度壅塞,顺应学术潮流打造更具饮食文化专门性、容量更大的刊物?之于我国饮食文化健康成长而言,这是道“必答题”。

结 语

本文从出版情况、选题特色、学术价值等多维度出发,较为立体地向我国饮食文化研究者介绍了在英语学界乃至整个西方学界“扛鼎”的“加大饮食文化”书系。所谓“他山之石可以攻玉”,本文最重要的旨归还是落在“加大饮食文化”书系对我国相关研究之启示这一经验总结部分。之于“加大饮食文化”书系数十年发展、近百种图书的庞大体系,本文的寥寥万言仅能“概其状貌”,于细节上必有挂一漏万之处,还请硕学海涵。不过笔者坚信:本文作为一篇梳理、提炼精华的推介文字,其能否达到预期效果并不在于“细”,而会在为后续研究的“铺路”与“摩擦火石”之中发光发热。

不过辩证、全面地检视,纵然“加大饮食文化”书系尤其难以撼动的优势,在诸多面向上其距离“臻善至美”的境界还为之甚远。譬如在书系的整体空间布局上虽然辐射较广,但未能在西方世界与新世界间做到“一碗水端平”,作品数量在天平两端严重失衡;又或是受到版权问题的掣肘,书系中一些本该大量配印历史照片、历史地图的内容未能达到理想效果,给不熟悉相关饮食的读者留下了“有印象却不形象”的遗憾。我们一方面对此不必吹毛求疵。另一方面,“加大饮食文化”书系存在的缺憾正是我国饮食文化界在未来发展中“弯道超车”的机遇所在。

饮食文化是当代世界文化研究各选题中永不暗淡的璀璨明星,是一方大有可为的升腾热土。①E.N. Anderson,Everyone Eats:Understanding Food and Culture,New York:New York University Press,2005,pp.6—18.祈愿“加大饮食文化”书系的成功经验能助推我国饮食文化研究在变革时代保持从容定力,又可开拓新疆。也期待我国饮食文化学界能通过持之以恒的不懈努力,在不久的将来面向全世界推出“加大饮食文化”书系一般的高水平工程。

著作权使用声明

本刊已许可中国知网以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含中国知网著作权使用费,所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明,本刊将按作者说明处理。

——热销书系“恋恋中国风”再度强势来袭