《千里江山图》中园林观与园林环境营造探考

王 宽 袁瑀苗 倪 琪

《千里江山图》是北宋王希孟描绘的一幅可行、可望、可居、可游的“青绿”山水园林图卷。本文以《千里江山图》为蓝本,从其园林时代背景特征研究入手,分析其流露出“简、疏、雅、野”和“山林隐逸”环境营造理念的构成,窥探其山脉水势、建筑桥梁和林木花草的园林三大要素营造特征。从而解密其画卷背后所隐藏的园林环境“密码”。

宋代园林;《千里江山图》;园林营造;园林哲学

北宋时期山水画、山水园林互相交织渗透,其中著名山水园林图卷《千里江山图》对后世影响极深。该图卷为北宋王希孟所绘,图中描绘北宋的大好山河,画卷中山峦叠嶂、绵延万里、江河湖港、烟波浩渺;山中竹林松径、幽泉飞瀑;借山水之势,点缀着水榭长桥,归隐人家。整幅画作充分展现了“道游于艺,艺合乎于道”的美学境界,打造出可行、可望、可居、可游的和谐人居环境[1]。

“研今必习古,无古不成今”。研究宋代园林基本依靠绘画和文献等资料,遗址和实物保存下来的极少,所以通过绘画对古代园林的研究便成为了最直接有效的方式,弥补了文字解说的不足。在《千里江山图》研究上,画面中虽然有画家想象创作的成分,但创作部分仍然是对当时园林的高度概括,反映了当时特有的山水体系,这幅画中所提供的园林信息,仍不失是了解宋代山水园林体系的重要资料。

1.“简、疏、雅、野”示意图

总览目前学界对该画卷的研究,大体可分为两大类,一类是对艺术表现及其风格和绘画语言的艺术类研究,另一类是对画中建筑布局和规划相关的建筑类研究。在艺术类的研究上,孙世昌[2]对《千里江山图》的全篇构图布局和笔墨运用进行了深入的研究;王中旭[3]则对画卷中青山绿水的颜色运用有独到见解。在建筑类的研究上,傅熹年的《王希孟〈千里江山图〉中北宋建筑》主要研究了画中的民居建筑及其分类;谭刚毅的《两宋时期的中国民居与居住形态》则推敲了千里江山图民居建筑形式的形成;余辉则在《细究王希孟及其〈千里江山图〉》中研究了画卷中的建筑样式及用途。然而对于该画卷在园林的布局和设计上依然缺乏系统的研究,由此,本文从风景园林的视角研究入手,以画卷所展现的山水园林、乡村聚落、景观建筑和山林植物来解析,探索《千里江山图》所展现出山水园林营造的特征,以窥探园林营造的意匠和园林观,从而更好地理解宋代“写意山水园”的盛行,并倡导在继承传统园林精华的基础上践行“山水园林画”与“山水园林”的相互交融。

1 《千里江山图》的时代背景

《千里江山图》是王希孟18岁时所作,时任尚书左丞相右仆射蔡京于政和三年(公元1113年)为该画卷题写跋文,由此确认此画卷完成于公元1113年[4],此时处于北宋末期,园林在整个历史上发展已经到达了成熟时期,正如陈寅恪所说:“经过千载之演进,华夏民族文化登峰造极于赵宋之世”。宋代的造园艺术和技术均达到了前所未有的水平,进入了中国古典园林发展史上的一个高潮阶段[5]。该阶段也呈现出以下两个特征:

(1)写意山水园进入完全成熟阶段。造园理念由唐代的半写实半写意到宋代完全写意的转换,写意山水园是根据当时“简、疏、雅、野”的审美设计出诗情画意和山水情意园林。例如郭熙的《林泉高致》中的“千里之山,不能尽奇,里百之水,岂能尽秀。太行枕华夏而面目者林虑,泰山占齐鲁而胜绝者龙岩,一概画之,版图何异”[6]。《宣和画谱》中也曾将写意的理念描述为“精而造疏,简而意足”。可见写意山水园追求的是景象简约而意境深远。写意山水园的兴盛与其“姊妹艺术”的山水画有密切关系,相互借鉴滋养,正如童寯先生所说:“中国造园首先从属于绘画艺术……造园与绘画同理……园林不过是一幅立体图画”[7]。宋代山水画发展到历史的顶峰时期,则也促进宋代写意山水园发展到成熟阶段。

(2)造园技术达到高超阶段。此阶段在园林建筑、叠山、理水、植物造景等方面有了进一步的发展。宋代的园林建筑技艺非常成熟,且基本建造出后世所见的全部建筑造型。园林建筑也越来越细腻精致,外观纤巧飘逸,有扬有抑。在叠山置石理水方面,宋人也基本能够模拟出自然山水的形态,如吴兴的俞氏园,“心匠之巧”的营造使其“假山之奇,甲于天下”[8]。园林植物在这一时期较为兴盛,观赏植物的品种非常丰富,为园林植物造景奠定了基础。而总体上造园技术的兴盛与当时的政治、经济、文化的空前发展不无关系。从《东京梦华录·序》可窥见一斑:“太平日久,人物繁阜。垂髫之童,但习鼓舞;斑白之老,不识干戈。时节相次,各有观赏。灯宵月夕,雪际花时,乞巧登高,教池游苑。”由此,宋代的造园技术繁荣,也是大势所趋。

2 《千里江山图》中的园林观

2.1 “简、疏、雅、野”的写意园林观

简远、疏朗、雅致、天然的宋代文人园林特点贯穿在《千里江山图》画卷之中(图1)。整幅画卷中虚中有实、实中有虚,画卷近景以山体树木点缀,中景水面留白,远景以淡淡的远山田野营造出水天辽阔的空间,给观者留下丰富的想象空间。“一峰则太华千寻,一勺则江湖万里”,画面中景和远景以寥寥数笔达到以少胜多的简远意境空间塑造;画卷之中“虚”大于“实”,山与山之间、山与田地之间的空隙皆为“留白”的水体,此“留白”手法为园林带来舒畅开朗意境,旷奥结合与虚实相衬的布局以求园林的“疏朗”之意。在《千里江山图》中处处体现着情趣雅致的园林景象:山涧廊桥上的书童切磋棋艺;亭桥之中的诗人吟歌作赋;江湖岸边的渔翁悠然垂钓,如此情趣的景观和活动体现出造园人的雅致心境,大量的竹林栽植在建筑旁,或田野中,更是体现出造园人“宁使食无肉,不可居无竹”的高雅情趣。整幅画卷中园林与自然的无间契合:园林景物以山水和植物为主,建筑充当配角要素在园林中因势而建,隐于山林之中;湖岸边叠石错落有致,野趣十足。画卷中整体园林是一个浓缩提炼的自然界,草木山石都展现其自然世界的原本形态,表达出园林天然野趣之境[9]。

2.2 “壶中天地”的隐逸园林观

“隐逸”指遁匿山林,隐居不仕。“隐”和“逸”是两种不同境界,“隐”是指藏匿,与世隔绝,而“逸”则指超凡脱俗、卓逸不群,“逸”要比“隐”的境界更高,更加接近“天人合一”的状态。隐逸思想在宋代得到了全民的崇尚和尊重,上至皇帝丞相,下到百姓黎民,日进不衰,而园林恰恰为文人士大夫的隐逸提供了场所。苏轼曾在《灵璧张氏园亭记》中表达出:“闭门而归隐,则俯仰山林之下。于以养生治性,行义求志,无适而不可”,由此可见园林也变化成文人士大夫内心缩小的宇宙和世界,借“壶中洞天”“壶中天地”“壶天之隐”的园林环境,成为宋人对精神追求的寄托。

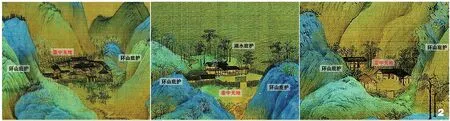

在《千里江山图》中,园林建筑如壶中天地被群山丘陵或深潭浅滩所庇护,周围山林茂盛。建筑的出入口较为隐蔽且不易察觉,出入口有条曲折通幽的小路通向外界。来者在园林里穿梭慢行,移步换景,视野由狭到阔,豁然开朗,如世外桃源(图2)。

宋人对山林隐逸的向往,源于宋代经济的繁荣和文化的兴盛,这为宋人隐逸提供了良好的生活条件。冗杂的政治体系和社会众多的闲置官吏制度催促了隐逸思想的传播。三教合一的社会思想体系使隐逸之风大为兴盛,尤其禅宗的“超脱红尘”之隐,促使“隐于园”的行为被广大文人士大夫所接受。宋代园林的发展,尤其文人“隐逸”园林特点的形成,都与禅宗的潜移默化有着直接的关系[5]。

3 《千里江山图》中的园林环境营造

3.1 山水体系

3.1.1 山势

《千里江山图》中山势雄秀,绵延千里,主峰被群峰簇拥,山体造型灵巧多变,磅礴浑厚。全图由七大山群组成,山峰气势在画面视域中部逐渐变强,其余群峰簇拥在主峰两侧,如天子与群臣,正如宋代园林艮岳中“寿山艮岳……周围十余里。其最高一峰九十步。上有介亭”[10];宋代画家郭熙在《林泉高致》中道出其中关系:“大山堂堂,为众山之主,所以分布以次风林谷壑,为远近大小之宗主也”。山峰之间相互穿插,山脉之间余有空隙,水源填充在空隙之中,一丝舒畅之意在密集的崇山峻岭之中顿生,整个山水焕发灵气与生机。山脉重重叠叠,互相遮挡,从山前窥望山后,给人无限的遐想空间,此乃山脉“深远”营造的妙处。山顶有烟云、山中有小路、山下有溪水、山旁有林木,从而使整个山水园林变得秀丽、娇媚、活力和生机。

图卷中山脚、山腰和山顶的园林意境也有不同的营造方式(图3)。山脚下的园林多为“可居”空间,其主要是建筑与村落的营建。村舍营建在背山临水的山脚之地,周围有树林环绕,偶有袅袅炊烟也为整个园林空间添加了烟火气息。如果建筑有亭榭廊的点缀,则给“可居”之外又添加了“可游”空间。山腰上的园林更多是对“隐”的塑造,画卷中山腰建筑被前景山石遮挡,或被山体环保,“隐”在山腰之中。这些建筑在山腰顺势而建又融入自然之中,是高度“天人合一”环境的典范。山顶园林则是以“观”为主的造景手法来营造,亭榭和楼台是山顶造景的重要元素,其位置选择在次山或辅峰的顶上,一切景色皆在游人眼底之下,以达到最佳的“可望”效果。山脚、山腰和山顶以灵活多变的空间营造出可行、可望、可居、可游的园林环境。

3.1.2 水脉

“水者,天地之血也,血贵周流而不凝滞”,水对于自然的重要性如同人的生命离不开血液。水的形态多样如:洼、涓、泉、泽、溪、池、塘、沟、渊、川、泊、潭、河、淀、湖、海、江、洋等。水在造园中具有很强的可塑性,或静态、或动态、或气体、或液体。正如郭熙所说:“水,活物也,其形欲深静,欲柔滑,欲汪洋,欲回环,欲肥腻,欲喷薄,欲激射,欲多泉,欲远流,欲瀑布插天,欲溅扑入地,欲渔钓怡怡,欲草木欣欣,欲挟烟云而秀媚,欲照溪谷而光辉,此水之活体也”[6]。

2.壶中天地环境示意图(作者自绘)

3.山脚、山腰、山顶造园要素分析(作者自绘)

水在《千里江山图》中表现为静谧的湖潭和喧闹的瀑布。水的位置在山的谷底,水脉的宽度与山谷的宽度相关联,水绕山转,水与山彼此前后掩映、相互缠绕。水脉在山下形成“之”“人”“丁”字等河流湖泊形态,在山上则形成跌落的瀑布。在该画卷中共有5条水脉形成的瀑布,或为溅瀑,或为叠瀑,各有特点。瀑布种类多样,《作庭记》中对瀑布的样式进行了分类,重落、棱落、向落、布落、传落、离落、丝落、片落、横落、左右落等形式,为造园者提供了详细参考。同时瀑布与平流、巨浪、曲溪等组合多种丰富形式,把水的多变特性发挥到了极致。纵观整幅画面,远山与水若隐若现、相依相融;驳岸与水自然融合;植物与水相映成趣;楼阁小桥与水穿插其中;人与水嬉戏互动,显然水已是园林要素之间最自然的过渡体和连接体。

3.2 建筑桥梁

3.2.1 建筑

宋代建筑与唐代相比,无论单体建筑或组群都显得更为秀丽且富于变化。《营造法式》和《木经》的出现,为宋代建筑营造的标准化提供了样板。在园林建筑上,更加注重建筑与环境的自然融合,一些因地制宜的营造手法更是影响到明清时期。

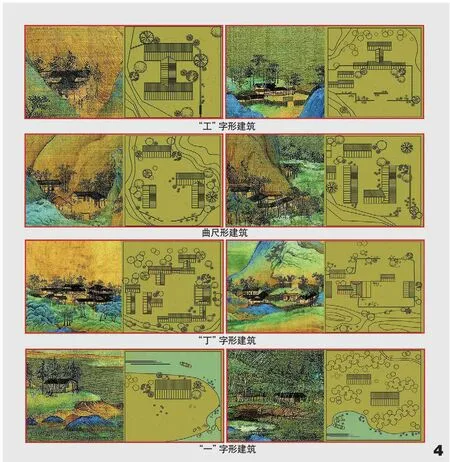

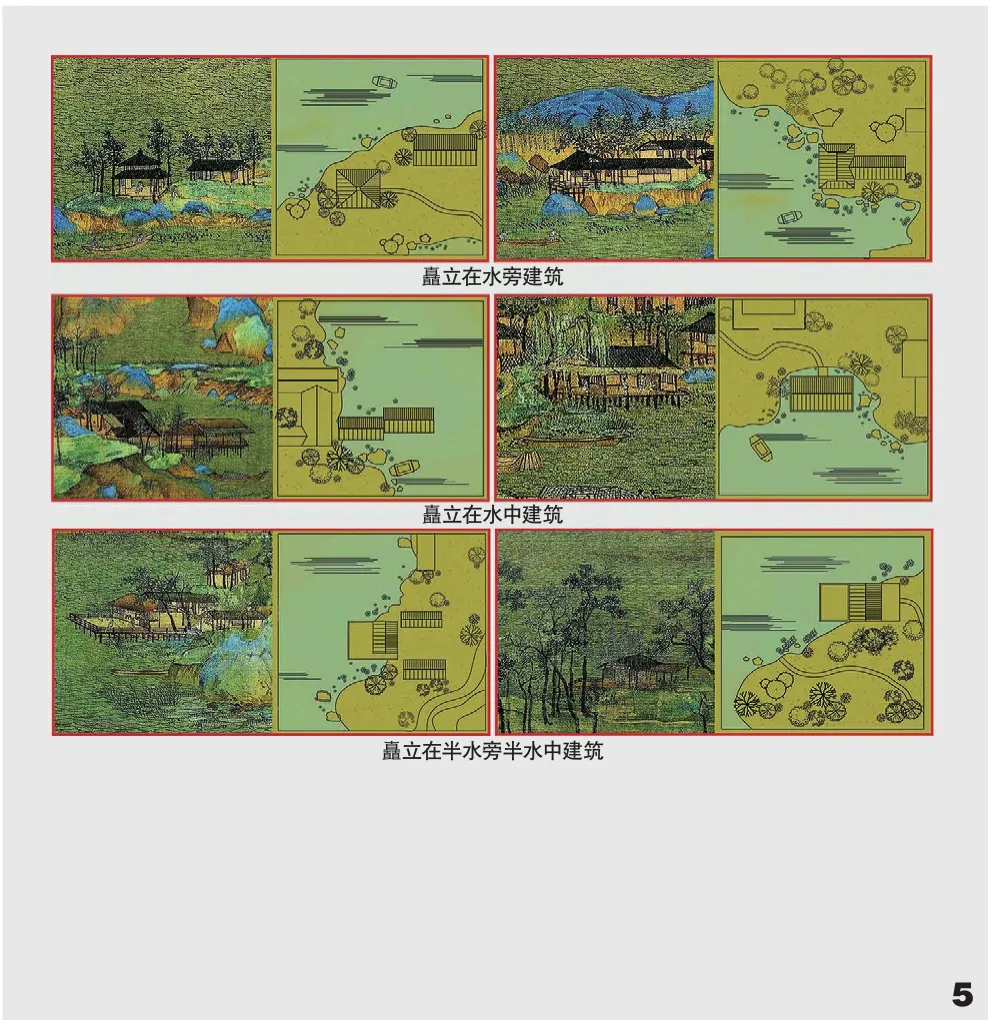

《千里江山图》中的建筑在整个园林环境中充分地与自然相结合,可谓达到了天人合一的境界,是山水人居环境的典范之作。画卷中建筑类型丰富,杂有水村渔舍,凭高观耨,平沙落雁,溪桥酒家,桥梁樵子,皆杂题也[6]。农舍、隐居、渔村、书院、亭桥、磨坊、寺院、崖居、道观等各式各样的建筑分布在山水之中,点缀着诗意的园林;建筑的平面样式对后世影响也是深远的,仅此一幅图中就出现了一字形、丁字形、工字型、十字形、曲尺形等平面样式(图4)。其中由前厅、穿廊和寝室组成的工字形建筑多达9处,曲尺形或“丁”字形建筑大约有11处[11],且这些建筑大部分带有两厢房;在建筑屋顶形式上,图卷中可看到庑殿顶、歇山顶、悬山顶和四角攒尖顶等形式,其中歇山顶运用最为广泛,通过众多的屋顶形式可以看出宋代建筑的兴盛程度,在建筑历史上也形成了一个新的高潮;建筑在不同地形上的建造可属巧夺天工之作,或临水、或架岩、或跨涧、或倚山。其中临水建筑在画卷中表现精彩,根据不同地势或在水旁、或在水中或在半水旁半水中的环境之中,以求最好的环境体验和观景效果(图5)。《千里江山图》中的建筑以技巧非凡、匠心独运的营造,显示出了人工与自然的完美结合。

3.2.2 桥梁

宋时桥梁发展已到达了全盛阶段,不但造型多样,而且在长度上也是空前的。其造桥技术日趋完善,带有亭廊的木桥、无柱的虹桥、最长的石墩梁桥以及根基坚固的石桥,这一时期的不少桥梁在世界桥梁史上都占有举足轻重的地位。

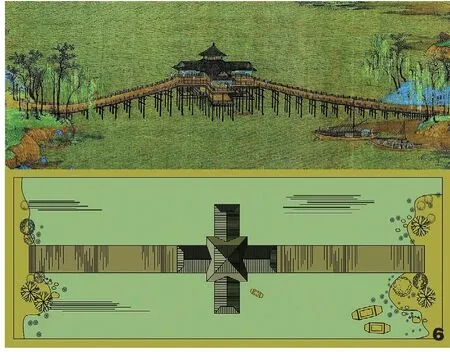

在《千里江山图》中出现了十座桥梁,形式为板桥、拱桥、亭桥、人字桥、长桥等,均以木构为主,且都是梁式桥。从乡野气息的小桥到雕梁画栋的长桥,桥的规格层次明显可辨。其中最引人瞩目的是图中巨大的木构长桥(图6)。该桥由33个构架组成,每个构架由三个木柱和横梁组成[12];桥面由两端向中央升高,在桥中央处有座重檐攒尖顶式的桥亭;桥亭的边沿挂有湖蓝色的帷幕,微风袭来,帷幕随风飘动。画卷中其他的桥形式多样(图7),或曲桥、亭桥,或置于山麓、山脊之上,或置于峭壁、山谷之中,建造材料多为树枝、竹条铺设,桥的造型相对简洁,使其与自然环境更好地融合成一体。

3.3 山林树木

《千里江山图》画卷中的植物繁茂,山木葱郁。旱生植物和水生植物点缀在山峦和泉溪之间,为山水园林带来了生命力。山峦上和建筑周围多以乔木为主,从外形能够识别出来的有竹林、松树、柳树、樟树和桂树等[4]。除乔木外,芦苇、香蒲、菖蒲、荷花、茨菇等水生草本植物分布在沼泽和河岸边庇护水生动物。在植物造景手法上多以片植为主,也偶有孤植和丛植手法,宋人在造园中常常用片植的手法种植某一种植物,以达到洋洋大观、叹为观止的效果。《艮岳记》写道:“其东则高峰峙立,其下植梅以万数……又西半山间楼曰倚翠,青松蔽密,布于前后,号万松岭……清斯阁北岸,万竹苍翠蓊郁……无杂花异木,四面皆竹也”,由此可看出片植在宋代造园中已是常用手法[13]。

4.建筑平面样式分类(作者自绘)

5.建筑与水的关系(作者自绘)

6.长桥(作者自绘)

7.不同桥样式平面图(作者自绘)

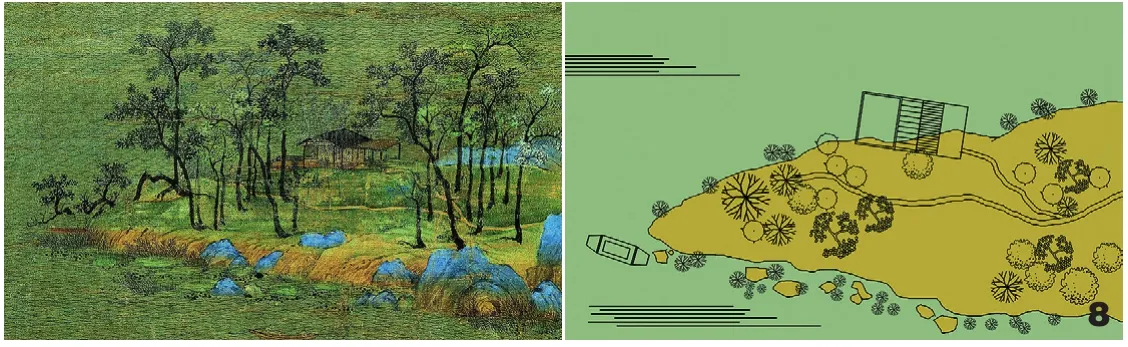

8.丛植及平面示意(作者自绘)

《千里江山图》中植物与其他园林要素搭配浑然天成。在画卷中可以看到在雅致的亭榭被丛植所庇护(图8),茂密的竹林倚靠在榭旁,湖水波光浮动,荷叶香远益清,岸边汀石各异,菖蒲随风飘荡。偶有一棵折断的树一半深扎在地面、一半漂浮在水旁,一派生机野趣的园林风光,将自然景色塑造得淋漓尽致。宋人会将不同季节植物收纳在园林之中,春则花柳争妍,夏则荷榴竞放,秋则桂子飘香,冬则梅花破玉,瑞雪飞瑶[7]。四时之景不同,而赏心乐事者亦与之无穷矣[14]。由此植物使静态园林呈现出动态的四时景色之美。

4 结语

两千多年来,中国现存的只有明清时期的园子,且大多变了模样,宋以前的园子并非如此[15]。由于宋以前实体园林的缺乏,在对其研究时困难重重。鉴于山水画与园林的创作手法和艺术境界相似,所以要对宋代园林一探究竟,对山水画的研究是绕不开的。窥一斑而知全豹,处一隅而观全局,《千里江山图》中的山水园林代表了当时园林艺术的发展水平,并且可以窥探出当时园林创作的思想风尚。与古为新,图卷中所蕴含的人居环境特色和时代特点仍然对当今园林营造有重要借鉴价值,值得进一步研究与思考。

林木蔽天,芦袅沙汀,依云瀑布,近水幽亭,《千里江山图》通过悠闲隐逸的自然乡野风光诠释了“山水人居”的主题,“简、疏、雅、野”和“壶中天地”的观念为造园提供了思想指引;山势水脉、建筑桥梁、林木花草及人在其中“可行、可望、可居、可游”的园林环境也为后世提供了绝佳的环境营造范本。如今传统环境人居理念的淡化、文化传承的断裂、生态环境的恶化、居住环境的千城一面,都迫使我们从古人的山水人居环境中寻求答案。通过对《千里江山图》的研究,阐释山水园林营造的本质,将其理念运用在现代人居环境的营造之中,对提高我国人居环境的质量有着重要的意义。